»Ein Basrilief in quart worauf ein Vesperbild«.

Material und heutiger Aufbewahrungsort mir unbekannt.

Nach der Abbildung in Ferdinand von Storffers »Inventarium

der kayserlichen Bildergallerie in der Stallburg etc.«,im Besitz

der k. k. Hofbibliothek zu Wien, Min. 75. »Specification deren

in dem Schwartzen Cabinet sich befindenden Bilder und

anderen Statuen als Curiositäten, welche in denen Kästen

alles nach deren Numerierung angezeigt«. Anno 1730,

Blatt 55 zu äußerst links unten. In den kunsthistorischen

Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses heute nicht

mehr nachweisbar.

Glasiertes, irdenes Weihwasserbecken mit

Pietä-Gruppe in Hochrelief. Linz, Museum Francisco-Caro-

linum. Abgebildet bei A. Walcher von Molthein, »Die Gmun-

dener Bauernfayencen«, in »Kunst und Kunsthandwerk«,

Jahrg. X, 1907, S. 420: »Vor 1750«. —

Diese ermüdende Aufzählung war notwendig, um die

in solchem Umfang kaum geahnte Einflußsphäre unserer

Pietä-Komposition zu erweisen. Gerade in ihrer notwendig

unsystematischen Art läßt die vorhergehende Zusammen-

stellung das überraschend sprunghafte Auftreten dieser

Komposition in den verschiedensten, weit voneinander

entfernten Kunstzentren um so deutlicher sichtbar werden.

Naturgemäß geht nur ein Teil der genannten Werke direkt

auf das hypostasierte Vorbild zurück, die örtlich benach-

barten mögen aufeinander eingewirkt haben; das etwaige

gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis dieser Arbeiten im

einzelnen festzustellen, erscheint ebenso schwierig wie

unwesentlich. Jedenfalls bleibt die merkwürdige Tatsache

bestehen, daß diese Komposition fast gleichzeitig in Italien

wie in Nordwest- und Mitteldeutschland erscheint. Seit ihrem frühesten derzeit für uns erkennbaren Auftreten

gegen das Ende des XVI. Jahrhunderts scheint sie sich namentlich in Süddeutschland durch das ganze XVII. Jahr-

hundert vorwiegend auf dem Gebiete der Kleinkunst großer Beliebtheit erfreut zu haben; die letzte mir bekannte

Wiederholung, das Linzer Weihwasserbecken, wird »vor 1750« angesetzt. Die frühesten — zugleich die einzigen -

sicher datierbaren Zeugnisse, das Braunschweiger Relief des (in Erfurt ansässigen?) Israel von der Milla und Gröningers

Meschede-Epitaph im Paderborner Dom, fallen merkwürdigerweise in das gleiche Jahr 1589,1 das somit bis auf

weiteres als der terminus ante quem für die Erfindung dieser Komposition, das heißt also für die gesuchte Vorlage zu

gelten hat. Ihr steht schon der Zeit nach das graphische Blatt, das mit dem zugehörigen GEuvre in das Ende des

XVI. Jahrhunderts gehören dürfte, am nächsten; ob und inwieweit dabei die einfache lineare Fassung, die abbreviierte

Form der Darstellung, die auf alles Beiwerk verzichtet, auf Rechnung der Kopistenarbeit zu setzen ist, wage ich

nicht zu entscheiden. Mit dem Wiener Blatte darf wohl nur die Berliner Plakette, die der Katalog vielleicht etwas

zu spät ansetzt, den Vorrang beanspruchen, dem Archetypus möglichst nahe zu kommen. Auf einem der durch die

beiden genannten Werke vertretenen Gebiete dürfte auch dieser selbst zu suchen sein, wobei nach wie vor ein Stich

als Vorlage wohl größere Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Daß diese originelle Gestaltung des Pietä-Themas in Italien gefunden worden ist, kann meines Erachtens keinem

Zweifel unterliegen. - Sie setzt die Kenntnis der Spätwerke Michelangelos voraus; speziell die »Grablegung Christi« im

Florentiner Dom, an der der Meister etwa in den Jahren 1550 bis 1 555 gearbeitet hat, scheint für sie richtunggebend

gewesen zu sein.:i Man vergleiche besonders die Haltung des rechten Armes Christi mit der charakteristischen Brechung

im Handgelenk und die Neigung des Kopfes. So möchte man den Erfinder dieser Komposition am liebsten im Kreise

i Da an der Entstehung des Epitaphs im Todesjahr des Verstorbenen zu zweifeln kein Grund vorliegt. — Gerade hier drängt sich freilich der

Gedanke auf, ob nicht einer der oben erwähnten (selteneren) Fälle gegenseitiger Abhängigkeit anzunehmen sei.

~ Schon die Datierung einzelner Stücke schließt die nach dem Vorhergehenden von vornherein unwahrscheinliche .Möglichkeit aus, daß diese

Erfindung auf einen Augsburger Künstler vom Schlage M. Wallbaums zurückgehe, wie E. W. Braun gelegentlich vermutet hat. [»Ein weiteres Werk

von Israel von der Milla«. i. e. ein im Auktionskatalog der Sammlung Wencke, Nr. 205 (bei l.empertz, Köln, 1898) abgebildetes Kreuzigungsrelief. »Der

Cicerone«. IV. Jahrg., 1012, Heft 10, S. 714 mit Abb.]

:l Vielleicht haben schon die Herausgeber des alten »Tresor de numismatique« etc. dieses Werk vor Augen gehabt, als sie zu der oben zitierten

Abb.-Tafel bemerkten: »Une Pieta qui rappelle une compositum de Michel-Ange«.

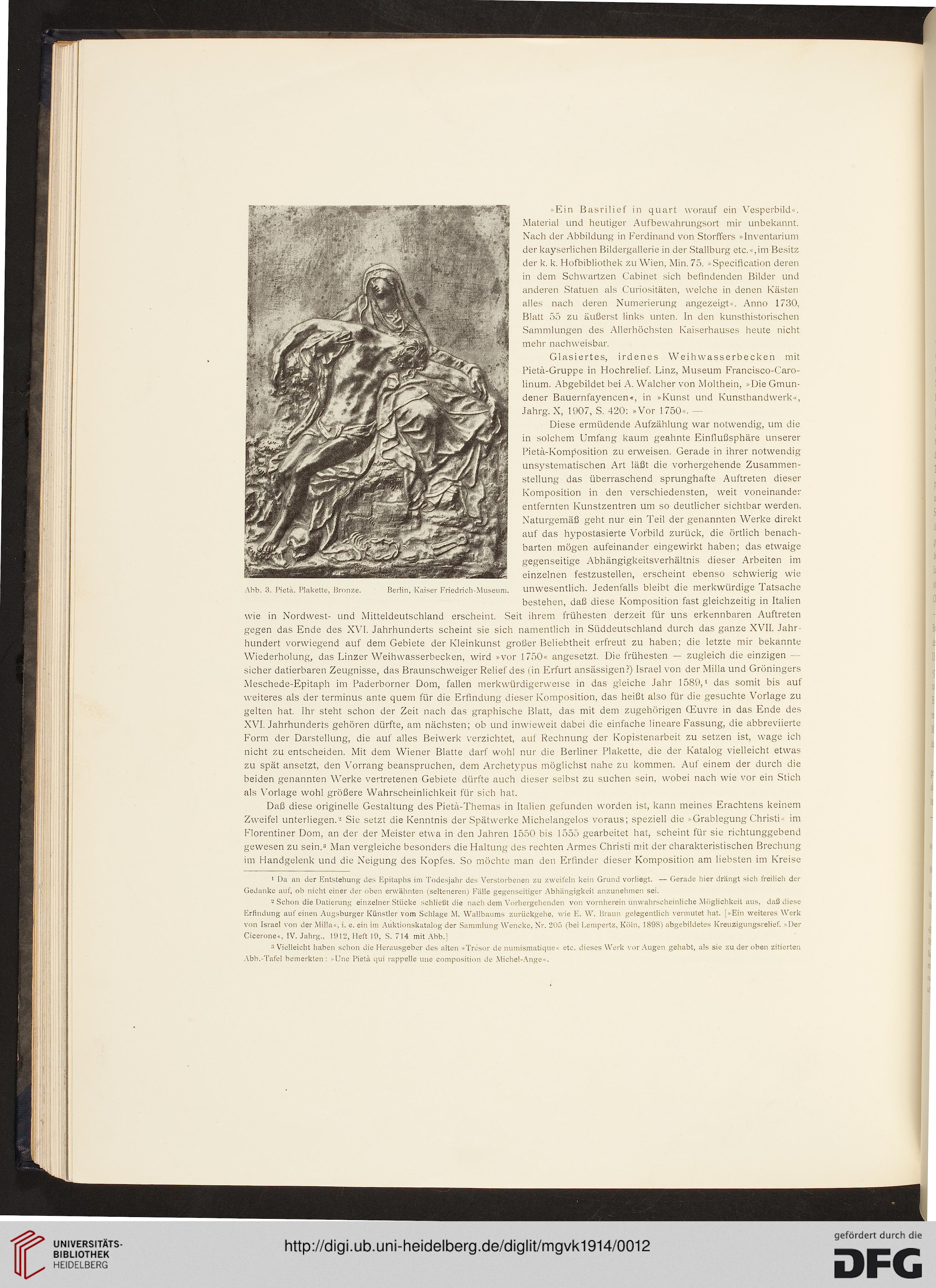

Abb. 3. Pietä. Plakette, Bronze. Berlin, Kaiser Friedrich-Museum.

Material und heutiger Aufbewahrungsort mir unbekannt.

Nach der Abbildung in Ferdinand von Storffers »Inventarium

der kayserlichen Bildergallerie in der Stallburg etc.«,im Besitz

der k. k. Hofbibliothek zu Wien, Min. 75. »Specification deren

in dem Schwartzen Cabinet sich befindenden Bilder und

anderen Statuen als Curiositäten, welche in denen Kästen

alles nach deren Numerierung angezeigt«. Anno 1730,

Blatt 55 zu äußerst links unten. In den kunsthistorischen

Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses heute nicht

mehr nachweisbar.

Glasiertes, irdenes Weihwasserbecken mit

Pietä-Gruppe in Hochrelief. Linz, Museum Francisco-Caro-

linum. Abgebildet bei A. Walcher von Molthein, »Die Gmun-

dener Bauernfayencen«, in »Kunst und Kunsthandwerk«,

Jahrg. X, 1907, S. 420: »Vor 1750«. —

Diese ermüdende Aufzählung war notwendig, um die

in solchem Umfang kaum geahnte Einflußsphäre unserer

Pietä-Komposition zu erweisen. Gerade in ihrer notwendig

unsystematischen Art läßt die vorhergehende Zusammen-

stellung das überraschend sprunghafte Auftreten dieser

Komposition in den verschiedensten, weit voneinander

entfernten Kunstzentren um so deutlicher sichtbar werden.

Naturgemäß geht nur ein Teil der genannten Werke direkt

auf das hypostasierte Vorbild zurück, die örtlich benach-

barten mögen aufeinander eingewirkt haben; das etwaige

gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis dieser Arbeiten im

einzelnen festzustellen, erscheint ebenso schwierig wie

unwesentlich. Jedenfalls bleibt die merkwürdige Tatsache

bestehen, daß diese Komposition fast gleichzeitig in Italien

wie in Nordwest- und Mitteldeutschland erscheint. Seit ihrem frühesten derzeit für uns erkennbaren Auftreten

gegen das Ende des XVI. Jahrhunderts scheint sie sich namentlich in Süddeutschland durch das ganze XVII. Jahr-

hundert vorwiegend auf dem Gebiete der Kleinkunst großer Beliebtheit erfreut zu haben; die letzte mir bekannte

Wiederholung, das Linzer Weihwasserbecken, wird »vor 1750« angesetzt. Die frühesten — zugleich die einzigen -

sicher datierbaren Zeugnisse, das Braunschweiger Relief des (in Erfurt ansässigen?) Israel von der Milla und Gröningers

Meschede-Epitaph im Paderborner Dom, fallen merkwürdigerweise in das gleiche Jahr 1589,1 das somit bis auf

weiteres als der terminus ante quem für die Erfindung dieser Komposition, das heißt also für die gesuchte Vorlage zu

gelten hat. Ihr steht schon der Zeit nach das graphische Blatt, das mit dem zugehörigen GEuvre in das Ende des

XVI. Jahrhunderts gehören dürfte, am nächsten; ob und inwieweit dabei die einfache lineare Fassung, die abbreviierte

Form der Darstellung, die auf alles Beiwerk verzichtet, auf Rechnung der Kopistenarbeit zu setzen ist, wage ich

nicht zu entscheiden. Mit dem Wiener Blatte darf wohl nur die Berliner Plakette, die der Katalog vielleicht etwas

zu spät ansetzt, den Vorrang beanspruchen, dem Archetypus möglichst nahe zu kommen. Auf einem der durch die

beiden genannten Werke vertretenen Gebiete dürfte auch dieser selbst zu suchen sein, wobei nach wie vor ein Stich

als Vorlage wohl größere Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Daß diese originelle Gestaltung des Pietä-Themas in Italien gefunden worden ist, kann meines Erachtens keinem

Zweifel unterliegen. - Sie setzt die Kenntnis der Spätwerke Michelangelos voraus; speziell die »Grablegung Christi« im

Florentiner Dom, an der der Meister etwa in den Jahren 1550 bis 1 555 gearbeitet hat, scheint für sie richtunggebend

gewesen zu sein.:i Man vergleiche besonders die Haltung des rechten Armes Christi mit der charakteristischen Brechung

im Handgelenk und die Neigung des Kopfes. So möchte man den Erfinder dieser Komposition am liebsten im Kreise

i Da an der Entstehung des Epitaphs im Todesjahr des Verstorbenen zu zweifeln kein Grund vorliegt. — Gerade hier drängt sich freilich der

Gedanke auf, ob nicht einer der oben erwähnten (selteneren) Fälle gegenseitiger Abhängigkeit anzunehmen sei.

~ Schon die Datierung einzelner Stücke schließt die nach dem Vorhergehenden von vornherein unwahrscheinliche .Möglichkeit aus, daß diese

Erfindung auf einen Augsburger Künstler vom Schlage M. Wallbaums zurückgehe, wie E. W. Braun gelegentlich vermutet hat. [»Ein weiteres Werk

von Israel von der Milla«. i. e. ein im Auktionskatalog der Sammlung Wencke, Nr. 205 (bei l.empertz, Köln, 1898) abgebildetes Kreuzigungsrelief. »Der

Cicerone«. IV. Jahrg., 1012, Heft 10, S. 714 mit Abb.]

:l Vielleicht haben schon die Herausgeber des alten »Tresor de numismatique« etc. dieses Werk vor Augen gehabt, als sie zu der oben zitierten

Abb.-Tafel bemerkten: »Une Pieta qui rappelle une compositum de Michel-Ange«.

Abb. 3. Pietä. Plakette, Bronze. Berlin, Kaiser Friedrich-Museum.