der Florentiner Manieristen aus der Nachfolge Michelangelos

suchen,1 wenn nicht wiederum eine gewisse malerische

Weichheit, vor allem der Kopftypus der Maria mit seinem

gefühlvollen Ausdruck ein fremdes Element ihr beizumischen

schiene, das einmal erkannt nicht mehr wegzudenken ist.

Dieser venezianische (?) Einschlag hat mich bewogen, das

Vorbild der Komposition nun auch unter den Arbeiten der

zwischen beiden Zentren vermittelnden Künstler und im

weiteren Umkreise der venezianischen Kunst —■ leider eben-

falls erfolglos — zu suchen. Dafür entschädigt vielleicht

eine Beobachtung, die der ganzen Frage ein erhöhtes Inter-

esse verleiht: Findet sie Zustimmung, so hat selbst einGreco

unsere Pietä-Komposition einer Umgestaltung in seinem

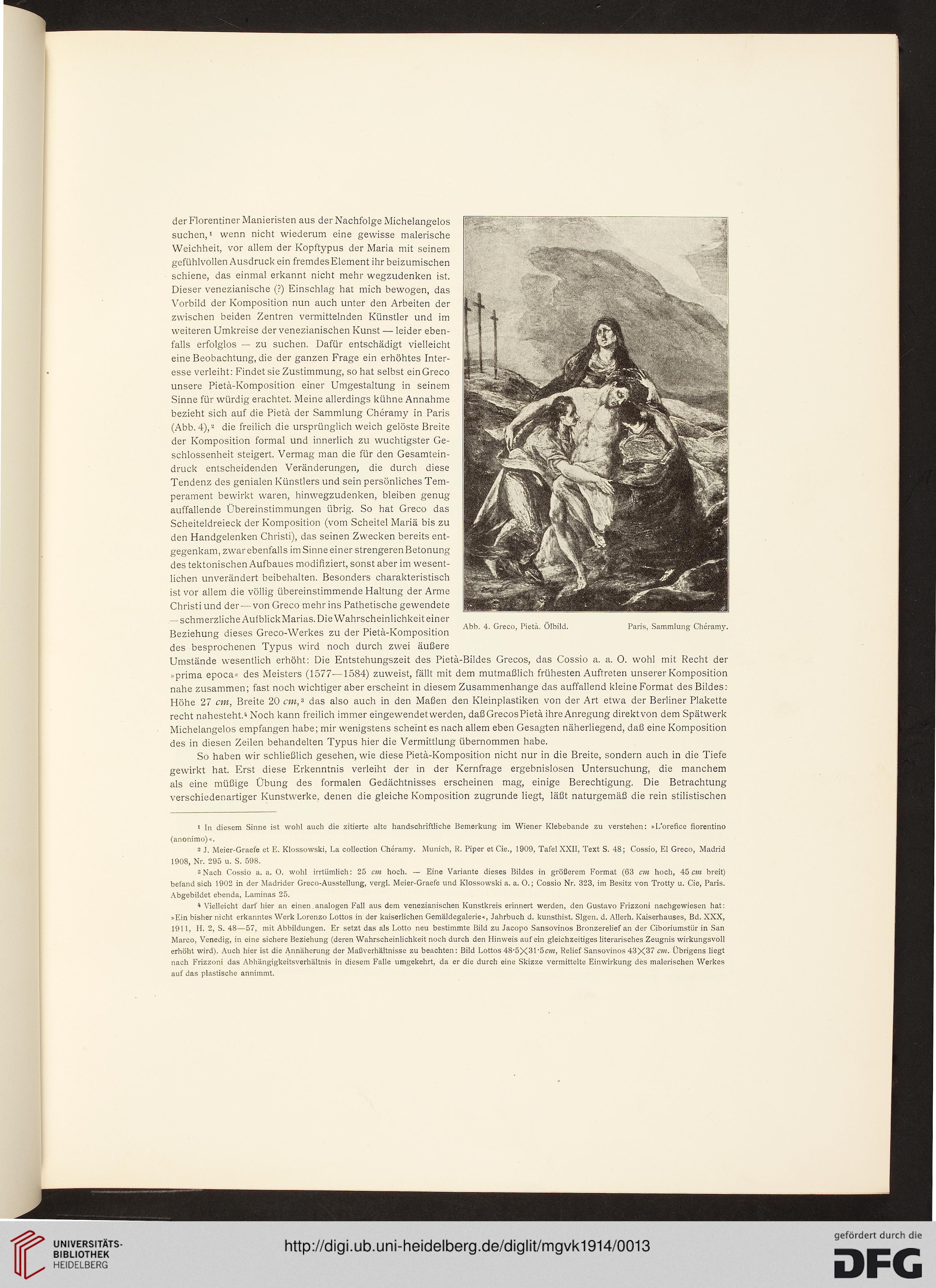

Sinne für würdig erachtet. Meine allerdings kühne Annahme

bezieht sich auf die Pietä der Sammlung Cheramy in Paris

(Abb. 4),2 die freilich die ursprünglich weich gelöste Breite

der Komposition formal und innerlich zu wuchtigster Ge-

schlossenheit steigert. Vermag man die für den Gesamtein-

druck entscheidenden Veränderungen, die durch diese

Tendenz des genialen Künstlers und sein persönliches Tem-

perament bewirkt waren, hinwegzudenken, bleiben genug

auffallende Übereinstimmungen übrig. So hat Greco das

Scheiteldreieck der Komposition (vom Scheitel Maria bis zu

den Handgelenken Christi), das seinen Zwecken bereits ent-

gegenkam, zwar ebenfalls imSinneeinerstrengerenBetonung

des tektonischen Aufbaues modifiziert, sonst aber im wesent-

lichen unverändert beibehalten. Besonders charakteristisch

ist vor allem die völlig übereinstimmende Haltung der Arme

Christi und der — von Greco mehr ins Pathetische gewendete

— schmerzliche Auf blickMarias. DieWahrscheinlichkeit einer

Beziehung dieses Greco-Werkes zu der Pietä-Komposition

des besprochenen Typus wird noch durch zwei äußere

Umstände wesentlich erhöht: Die Entstehungszeit des Pietä-Bildes Grecos, das Cossio a. a. 0. wohl mit Recht der

»prima epoca« des Meisters (1577-—1584) zuweist, fällt mit dem mutmaßlich frühesten Auftreten unserer Komposition

nahe zusammen; fast noch wichtiger aber erscheint in diesem Zusammenhange das auffallend kleine Format des Bildes:-

Höhe 27 cm, Breite 20 cm,3 das also auch in den Maßen den Kleinplastiken von der Art etwa der Berliner Plakette

recht nahesteht.11 Noch kann freilich immer eingewendet werden, daßGrecosPietä ihre Anregung direktvon dem Spätwerk

Michelangelos empfangen habe; mir wenigstens scheint es nach allem eben Gesagten näherliegend, daß eine Komposition

des in diesen Zeilen behandelten Typus hier die Vermittlung übernommen habe.

So haben wir schließlich gesehen, wie diese Pietä-Komposition nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe

gewirkt hat. Erst diese Erkenntnis verleiht der in der Kernfrage ergebnislosen Untersuchung, die manchem

als eine müßige Übung des formalen Gedächtnisses erscheinen mag, einige Berechtigung. Die Betrachtung

verschiedenartiger Kunstwerke, denen die gleiche Komposition zugrunde liegt, läßt naturgemäß die rein stilistischen

1 In diesem Sinne ist wohl auch die zitierte alte handschriftliche Bemerkung im Wiener Klebebande zu verstehen: »L'orefice fiorentino

(anonimo)«.

2 J. Meier-Graefe et E. Klossowski, La collection Cheramy. Munich, R. Piper et Cie., 1909, Tafel XXII, Text S. 48; Cossio, El Greco, Madrid

1908, Nr. 295 u. S. 598.

s Nach Cossio a. a. 0. wohl irrtümlich: 25 cm hoch. — Eine Variante dieses Bildes in größerem Format (63 cm hoch, 45 cm breit)

befand sich 1902 in der Madrider Greco-Ausstellung, vergl. Meier-Graefe und Klossowski a. a. O.; Cossio Nr. 323, im Besitz von Trotty u. Cie, Paris.

Abgebildet ebenda, Laminas 25.

* Vielleicht darf hier an einen.analogen Fall aus dem venezianischen Kunstkreis erinnert werden, den Gustavo Frizzoni nachgewiesen hat:

»Ein bisher nicht erkanntes Werk Lorenzo Lottos in der kaiserlichen Gemäldegalerie«, Jahrbuch d. kunsthist. Slgen. d. Allerh. Kaiserhauses, Bd. XXX,

1911, H. 2, S. 48—57, mit Abbildungen. Er setzt das als Lotto neu bestimmte Bild zu Jacopo Sansovinos Bronzerelief an der Ciboriumstür in San

Marco, Venedig, in eine sichere Beziehung (deren Wahrscheinlichkeit noch durch den Hinweis auf ein gleichzeitiges literarisches Zeugnis wirkungsvoll

erhöht wird). Auch hier ist die Annäherung der Maßverhältnisse zu beachten: Bild Lottos 48'5X31 m5cm, Relief Sansovinos 43X37 cm. Übrigens liegt

nach Frizzoni das Abhängigkeitsverhältnis in diesem Falle umgekehrt, da er die durch eine Skizze vermittelte Einwirkung des malerischen Werkes

auf das plastische annimmt.

suchen,1 wenn nicht wiederum eine gewisse malerische

Weichheit, vor allem der Kopftypus der Maria mit seinem

gefühlvollen Ausdruck ein fremdes Element ihr beizumischen

schiene, das einmal erkannt nicht mehr wegzudenken ist.

Dieser venezianische (?) Einschlag hat mich bewogen, das

Vorbild der Komposition nun auch unter den Arbeiten der

zwischen beiden Zentren vermittelnden Künstler und im

weiteren Umkreise der venezianischen Kunst —■ leider eben-

falls erfolglos — zu suchen. Dafür entschädigt vielleicht

eine Beobachtung, die der ganzen Frage ein erhöhtes Inter-

esse verleiht: Findet sie Zustimmung, so hat selbst einGreco

unsere Pietä-Komposition einer Umgestaltung in seinem

Sinne für würdig erachtet. Meine allerdings kühne Annahme

bezieht sich auf die Pietä der Sammlung Cheramy in Paris

(Abb. 4),2 die freilich die ursprünglich weich gelöste Breite

der Komposition formal und innerlich zu wuchtigster Ge-

schlossenheit steigert. Vermag man die für den Gesamtein-

druck entscheidenden Veränderungen, die durch diese

Tendenz des genialen Künstlers und sein persönliches Tem-

perament bewirkt waren, hinwegzudenken, bleiben genug

auffallende Übereinstimmungen übrig. So hat Greco das

Scheiteldreieck der Komposition (vom Scheitel Maria bis zu

den Handgelenken Christi), das seinen Zwecken bereits ent-

gegenkam, zwar ebenfalls imSinneeinerstrengerenBetonung

des tektonischen Aufbaues modifiziert, sonst aber im wesent-

lichen unverändert beibehalten. Besonders charakteristisch

ist vor allem die völlig übereinstimmende Haltung der Arme

Christi und der — von Greco mehr ins Pathetische gewendete

— schmerzliche Auf blickMarias. DieWahrscheinlichkeit einer

Beziehung dieses Greco-Werkes zu der Pietä-Komposition

des besprochenen Typus wird noch durch zwei äußere

Umstände wesentlich erhöht: Die Entstehungszeit des Pietä-Bildes Grecos, das Cossio a. a. 0. wohl mit Recht der

»prima epoca« des Meisters (1577-—1584) zuweist, fällt mit dem mutmaßlich frühesten Auftreten unserer Komposition

nahe zusammen; fast noch wichtiger aber erscheint in diesem Zusammenhange das auffallend kleine Format des Bildes:-

Höhe 27 cm, Breite 20 cm,3 das also auch in den Maßen den Kleinplastiken von der Art etwa der Berliner Plakette

recht nahesteht.11 Noch kann freilich immer eingewendet werden, daßGrecosPietä ihre Anregung direktvon dem Spätwerk

Michelangelos empfangen habe; mir wenigstens scheint es nach allem eben Gesagten näherliegend, daß eine Komposition

des in diesen Zeilen behandelten Typus hier die Vermittlung übernommen habe.

So haben wir schließlich gesehen, wie diese Pietä-Komposition nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe

gewirkt hat. Erst diese Erkenntnis verleiht der in der Kernfrage ergebnislosen Untersuchung, die manchem

als eine müßige Übung des formalen Gedächtnisses erscheinen mag, einige Berechtigung. Die Betrachtung

verschiedenartiger Kunstwerke, denen die gleiche Komposition zugrunde liegt, läßt naturgemäß die rein stilistischen

1 In diesem Sinne ist wohl auch die zitierte alte handschriftliche Bemerkung im Wiener Klebebande zu verstehen: »L'orefice fiorentino

(anonimo)«.

2 J. Meier-Graefe et E. Klossowski, La collection Cheramy. Munich, R. Piper et Cie., 1909, Tafel XXII, Text S. 48; Cossio, El Greco, Madrid

1908, Nr. 295 u. S. 598.

s Nach Cossio a. a. 0. wohl irrtümlich: 25 cm hoch. — Eine Variante dieses Bildes in größerem Format (63 cm hoch, 45 cm breit)

befand sich 1902 in der Madrider Greco-Ausstellung, vergl. Meier-Graefe und Klossowski a. a. O.; Cossio Nr. 323, im Besitz von Trotty u. Cie, Paris.

Abgebildet ebenda, Laminas 25.

* Vielleicht darf hier an einen.analogen Fall aus dem venezianischen Kunstkreis erinnert werden, den Gustavo Frizzoni nachgewiesen hat:

»Ein bisher nicht erkanntes Werk Lorenzo Lottos in der kaiserlichen Gemäldegalerie«, Jahrbuch d. kunsthist. Slgen. d. Allerh. Kaiserhauses, Bd. XXX,

1911, H. 2, S. 48—57, mit Abbildungen. Er setzt das als Lotto neu bestimmte Bild zu Jacopo Sansovinos Bronzerelief an der Ciboriumstür in San

Marco, Venedig, in eine sichere Beziehung (deren Wahrscheinlichkeit noch durch den Hinweis auf ein gleichzeitiges literarisches Zeugnis wirkungsvoll

erhöht wird). Auch hier ist die Annäherung der Maßverhältnisse zu beachten: Bild Lottos 48'5X31 m5cm, Relief Sansovinos 43X37 cm. Übrigens liegt

nach Frizzoni das Abhängigkeitsverhältnis in diesem Falle umgekehrt, da er die durch eine Skizze vermittelte Einwirkung des malerischen Werkes

auf das plastische annimmt.