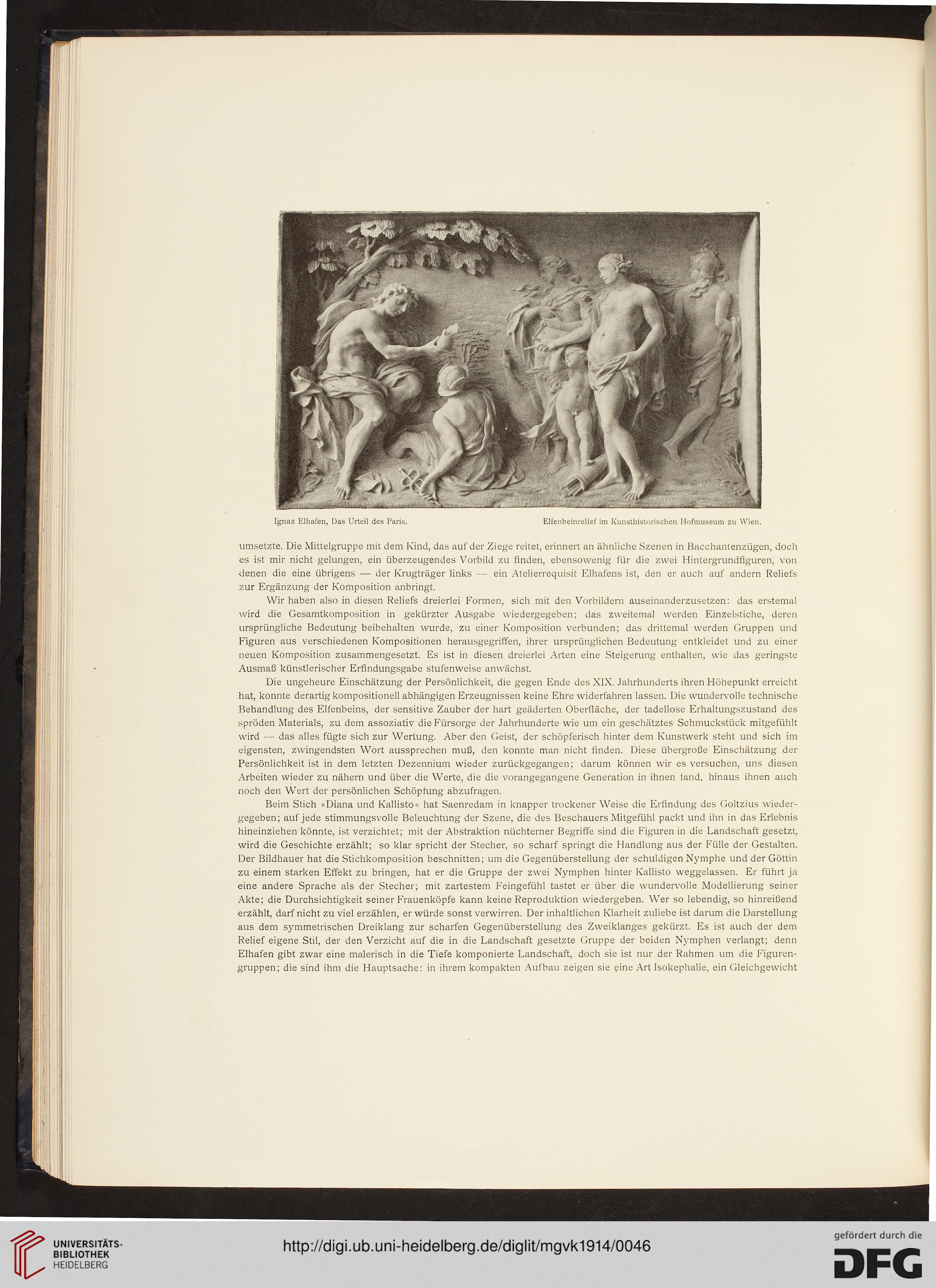

Ignaz Elhafen, Das Urteil des Paris.

Elfenbeinrelief im Kunsthistorischen Hofmuseum zu Wien.

umsetzte. Die Mittelgruppe mit dem Kind, das auf der Ziege reitet, erinnert an ähnliche Szenen in Bacchantenzügen, doch

es ist mir nicht gelungen, ein überzeugendes Vorbild zu finden, ebensowenig für die zwei Hintergrundfiguren, von

denen die eine übrigens — der Krugträger links — ein Atelierrequisit Elhafens ist, den er auch auf andern Reliefs

zur Ergänzung der Komposition anbringt.

Wir haben also in diesen Reliefs dreierlei Formen, sich mit den Vorbildern auseinanderzusetzen: das erstemal

wird die Gesamtkomposition in gekürzter Ausgabe wiedergegeben; das zweitemal werden Einzelstiche, deren

ursprüngliche Bedeutung beibehalten wurde, zu einer Komposition verbunden; das drittemal werden Gruppen und

Figuren aus verschiedenen Kompositionen herausgegriffen, ihrer ursprünglichen Bedeutung entkleidet und zu einer

neuen Komposition zusammengesetzt. Es ist in diesen dreierlei Arten eine Steigerung enthalten, wie das geringste

Ausmaß künstlerischer Erfindungsgabe stufenweise anwächst.

Die ungeheure Einschätzung der Persönlichkeit, die gegen Ende des XIX. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht

hat, konnte derartig kompositionell abhängigen Erzeugnissen keine Ehre widerfahren lassen. Die wundervolle technische

Behandlung des Elfenbeins, der sensitive Zauber der hart geäderten Oberfläche, der tadellose Erhaltungszustand des

spröden Materials, zu dem assoziativ die Fürsorge der Jahrhunderte wie um ein geschätztes Schmuckstück mitgefühlt

wird — das alles fügte sich zur Wertung. Aber den Geist, der schöpferisch hinter dem Kunstwerk steht und sich im

eigensten, zwingendsten Wort aussprechen muß, den konnte man nicht finden. Diese übergroße Einschätzung der

Persönlichkeit ist in dem letzten Dezennium wieder zurückgegangen; darum können wir es versuchen, uns diesen

Arbeiten wieder zu nähern und über die Werte, die die vorangegangene Generation in ihnen fand, hinaus ihnen auch

noch den Wert der persönlichen Schöpfung abzufragen.

Beim Stich »Diana und Kallisto« hat Saenredam in knapper trockener Weise die Erfindung des Goltzius wieder-

gegeben; auf jede stimmungsvolle Beleuchtung der Szene, die des Beschauers Mitgefühl packt und ihn in das Erlebnis

hineinziehen könnte, ist verzichtet; mit der Abstraktion nüchterner Begriffe sind die Figuren in die Landschaft gesetzt,

wird die Geschichte erzählt; so klar spricht der Stecher, so scharf springt die Handlung aus der Fülle der Gestalten.

Der Bildhauer hat die Stichkomposition beschnitten; um die Gegenüberstellung der schuldigen Nymphe und der Göttin

zu einem starken Effekt zu bringen, hat er die Gruppe der zwei Nymphen hinter Kallisto weggelassen. Er führt ja

eine andere Sprache als der Stecher; mit zartestem Feingefühl tastet er über die wundervolle Modellierung seiner

Akte; die Durchsichtigkeit seiner Frauenköpfe kann keine Reproduktion wiedergeben. Wer so lebendig, so hinreißend

erzählt, darf nicht zu viel erzählen, er würde sonst verwirren. Der inhaltlichen Klarheit zuliebe ist darum die Darstellung

aus dem symmetrischen Dreiklang zur scharfen Gegenüberstellung des Zweiklanges gekürzt. Es ist auch der dem

Relief eigene Stil, der den Verzicht auf die in die Landschaft gesetzte Gruppe der beiden Nymphen verlangt; denn

Elhafen gibt zwar eine malerisch in die Tiefe komponierte Landschaft, doch sie ist nur der Rahmen um die Figuren-

gruppen; die sind ihm die Hauptsache: in ihrem kompakten Aufbau zeigen sie eine Art Isokephalie, ein Gleichgewicht

Elfenbeinrelief im Kunsthistorischen Hofmuseum zu Wien.

umsetzte. Die Mittelgruppe mit dem Kind, das auf der Ziege reitet, erinnert an ähnliche Szenen in Bacchantenzügen, doch

es ist mir nicht gelungen, ein überzeugendes Vorbild zu finden, ebensowenig für die zwei Hintergrundfiguren, von

denen die eine übrigens — der Krugträger links — ein Atelierrequisit Elhafens ist, den er auch auf andern Reliefs

zur Ergänzung der Komposition anbringt.

Wir haben also in diesen Reliefs dreierlei Formen, sich mit den Vorbildern auseinanderzusetzen: das erstemal

wird die Gesamtkomposition in gekürzter Ausgabe wiedergegeben; das zweitemal werden Einzelstiche, deren

ursprüngliche Bedeutung beibehalten wurde, zu einer Komposition verbunden; das drittemal werden Gruppen und

Figuren aus verschiedenen Kompositionen herausgegriffen, ihrer ursprünglichen Bedeutung entkleidet und zu einer

neuen Komposition zusammengesetzt. Es ist in diesen dreierlei Arten eine Steigerung enthalten, wie das geringste

Ausmaß künstlerischer Erfindungsgabe stufenweise anwächst.

Die ungeheure Einschätzung der Persönlichkeit, die gegen Ende des XIX. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht

hat, konnte derartig kompositionell abhängigen Erzeugnissen keine Ehre widerfahren lassen. Die wundervolle technische

Behandlung des Elfenbeins, der sensitive Zauber der hart geäderten Oberfläche, der tadellose Erhaltungszustand des

spröden Materials, zu dem assoziativ die Fürsorge der Jahrhunderte wie um ein geschätztes Schmuckstück mitgefühlt

wird — das alles fügte sich zur Wertung. Aber den Geist, der schöpferisch hinter dem Kunstwerk steht und sich im

eigensten, zwingendsten Wort aussprechen muß, den konnte man nicht finden. Diese übergroße Einschätzung der

Persönlichkeit ist in dem letzten Dezennium wieder zurückgegangen; darum können wir es versuchen, uns diesen

Arbeiten wieder zu nähern und über die Werte, die die vorangegangene Generation in ihnen fand, hinaus ihnen auch

noch den Wert der persönlichen Schöpfung abzufragen.

Beim Stich »Diana und Kallisto« hat Saenredam in knapper trockener Weise die Erfindung des Goltzius wieder-

gegeben; auf jede stimmungsvolle Beleuchtung der Szene, die des Beschauers Mitgefühl packt und ihn in das Erlebnis

hineinziehen könnte, ist verzichtet; mit der Abstraktion nüchterner Begriffe sind die Figuren in die Landschaft gesetzt,

wird die Geschichte erzählt; so klar spricht der Stecher, so scharf springt die Handlung aus der Fülle der Gestalten.

Der Bildhauer hat die Stichkomposition beschnitten; um die Gegenüberstellung der schuldigen Nymphe und der Göttin

zu einem starken Effekt zu bringen, hat er die Gruppe der zwei Nymphen hinter Kallisto weggelassen. Er führt ja

eine andere Sprache als der Stecher; mit zartestem Feingefühl tastet er über die wundervolle Modellierung seiner

Akte; die Durchsichtigkeit seiner Frauenköpfe kann keine Reproduktion wiedergeben. Wer so lebendig, so hinreißend

erzählt, darf nicht zu viel erzählen, er würde sonst verwirren. Der inhaltlichen Klarheit zuliebe ist darum die Darstellung

aus dem symmetrischen Dreiklang zur scharfen Gegenüberstellung des Zweiklanges gekürzt. Es ist auch der dem

Relief eigene Stil, der den Verzicht auf die in die Landschaft gesetzte Gruppe der beiden Nymphen verlangt; denn

Elhafen gibt zwar eine malerisch in die Tiefe komponierte Landschaft, doch sie ist nur der Rahmen um die Figuren-

gruppen; die sind ihm die Hauptsache: in ihrem kompakten Aufbau zeigen sie eine Art Isokephalie, ein Gleichgewicht