enntnis

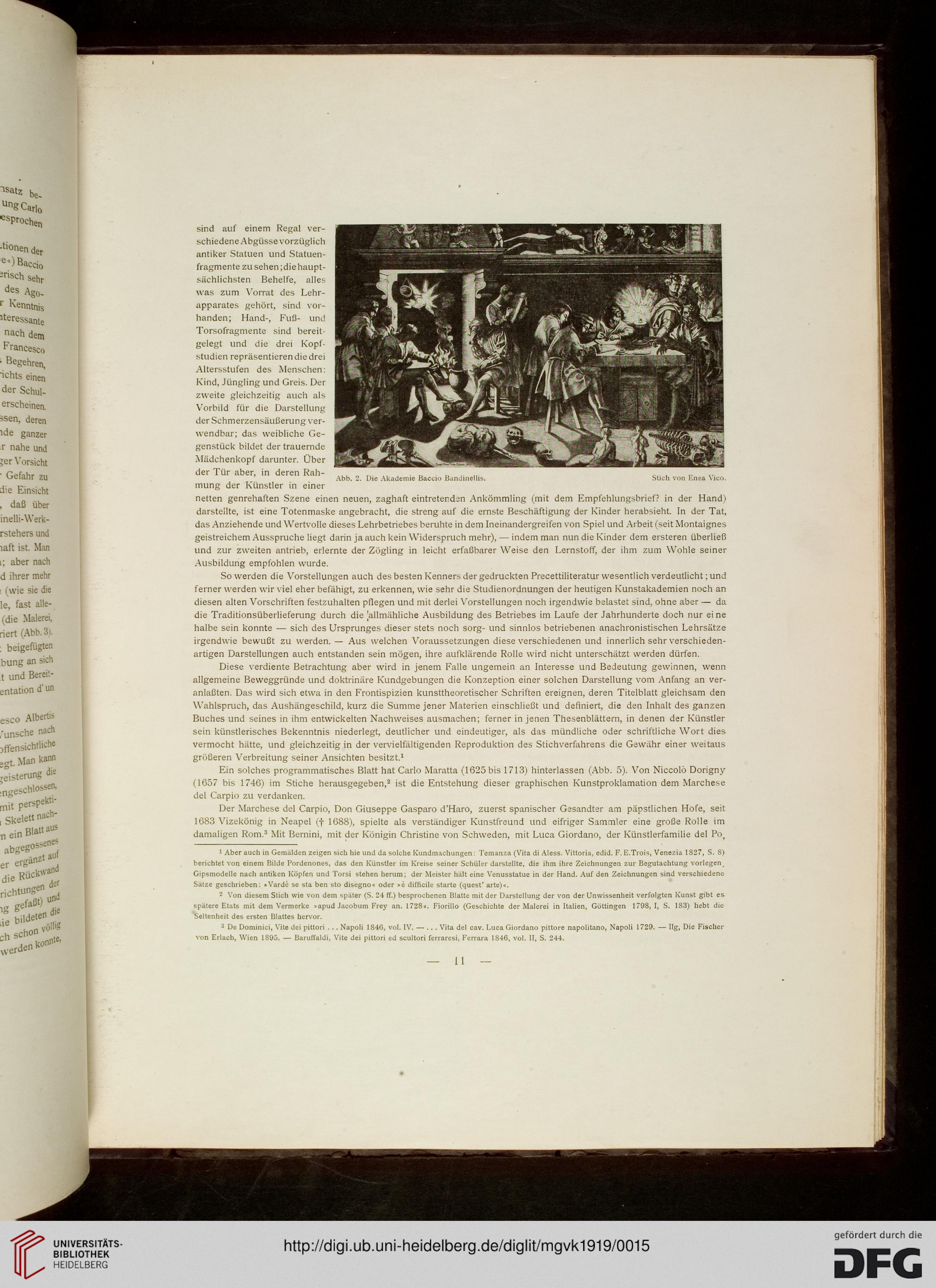

Die Akademie Baccio Bandinelhs.

Stich von Enea Vico.

sind auf einem Regal ver-

schiedene Abgüsse vorzüglich

antiker Statuen und Statuen-

fragmente zu sehen ;die haupt-

sächlichsten Behelfe, alles

was zum Vorrat des Lehr-

apparates gehört, sind vor-

handen; Hand-, Fuß- und

Torsofragmente sind bereit

gelegt und die drei Kopf-

studien repräsentieren die drei

Altersstufen des Menschen:

Kind, Jüngling und Greis. Der

zweite gleichzeitig auch als

Vorbild für die Darstellung

der Schmerzensäußerung ver-

wendbar; das weibliche Ge-

genstück bildet der trauernde

Mädchenkopf darunter. Über

der Tür aber, in deren Rah-

mung der Künstler in einer

netten genrehaften Szene einen neuen, zaghaft eintretenden Ankömmling (mit dem Empfehlungsbrief? in der Hand)

darstellte, ist eine Totenmaske angebracht, die streng auf die ernste Beschäftigung der Kinder herabsieht. In der Tat,

das Anziehende und Wertvolle dieses Lehrbetriebes beruhte in dem Ineinandergreifen von Spiel und Arbeit (seit Montaignes

geistreichem Ausspruche liegt darin ja auch kein Widerspruch mehr), — indem man nun die Kinder dem ersteren überließ

und zur zweiten antrieb, erlernte der Zögling in leicht erfaßbarer Weise den Lernstoff, der ihm zum Wohle seiner

Ausbildung empfohlen wurde.

So werden die Vorstellungen auch des besten Kenners der gedruckten Precettiliteratur wesentlich verdeutlicht; und

ferner werden wir viel eher befähigt, zu erkennen, wie sehr die Studienordnungen der heutigen Kunstakademien noch an

diesen alten Vorschriften festzuhalten pflegen und mit derlei Vorstellungen noch irgendwie belastet sind, ohne aber — da

die Traditionsüberlieferung durch die allmähliche Ausbildung des Betriebes im Laufe der Jahrhunderte doch nur eine

halbe sein konnte — sich des Ursprunges dieser stets noch sorg- und sinnlos betriebenen anachronistischen Lehrsätze

irgendwie bewußt zu werden. — Aus welchen Voraussetzungen diese verschiedenen und innerlich sehr verschieden-

artigen Darstellungen auch entstanden sein mögen, ihre aufklärende Rolle wird nicht unterschätzt werden dürfen.

Diese verdiente Betrachtung aber wird in jenem Falle ungemein an Interesse und Bedeutung gewinnen, wenn

allgemeine Beweggründe und doktrinäre Kundgebungen die Konzeption einer solchen Darstellung vom Anfang an ver-

anlaßten. Das wird sich etwa in den Frontispizien kunsttheoretischer Schriften ereignen, deren Titelblatt gleichsam den

Wahlspruch, das Aushängeschild, kurz die Summe jener Materien einschließt und definiert, die den Inhalt des ganzen

Buches und seines in ihm entwickelten Nachweises ausmachen; ferner in jenen Thesenblättern, in denen der Künstler

sein künstlerisches Bekenntnis niederlegt, deutlicher und eindeutiger, als das mündliche oder schriftliche Wort dies

vermocht hätte, und gleichzeitig in der vervielfältigenden Reproduktion des Stichverfahrens die Gewähr einer weitaus

größeren Verbreitung seiner Ansichten besitzt.1

Ein solches programmatisches Blatt hat Carlo Maratta (1625 bis 1713) hinterlassen (Abb. 5). Von Niccolö Dorigny

(1657 bis 1746) im Stiche herausgegeben,2 ist die Entstehung dieser graphischen Kunstproklamation dem Marchese

del Carpio zu verdanken.

Der Marchese del Carpio, Don Giuseppe Gasparo d'Haro, zuerst spanischer Gesandter am päpstlichen Hofe, seit

1683 Vizekönig in Neapel (f 1688), spielte als verständiger Kunstfreund und eifriger Sammler eine große Rolle im

damaligen Rom.3 Mit Bernini, mit der Königin Christine von Schweden, mit Luca Giordano, der Künstlerfamilie del Po7

1 Aber auch in Gemälden zeigen sich hie und da solche Kundmachungen: Temanza (Vita di Aless. Vittoria, edid. F. E.Trois, Venezia 1S27, S. S)

berichtet von einem Bilde Pordenones, das den Künstler im Kreise seiner Schüler darstellte, die ihm ihre Zeichnungen zur Begutachtung vorlegen_

Gipsmodelle nach antiken Köpfen und Torsi stehen herum; der Meister hält eine Venusstatue in der Hand. Auf den Zeichnungen sind verschiedene

Sätze geschrieben: »Varde se sta ben sto disegno« oder »e difficile starte (quesf arte)«.

2 Von diesem Stich wie von dem später (S. 24 ff.) besprochenen Blatte mit der Darstellung der von der Unwissenheit verfolgten Kunst gibt es

spätere Etats mit dem Vermerke >apud Jacobum Frey an. 1728«. Fiorülo (Geschichte der Malerei in Italien, Gottingen 1798, I, S. 183) hebt die

Seltenheit des ersten Blattes hervor.

3 De Dominici, Vite dei pitton . . . Napoli 1846, vol. IV. — ... Vita del cav. Luca Giordano pittore napolitano, Napoli 1729. — 11g, Die Fischer

von Erlach, Wien 1895. — Baruffaldi, Vite dei pittori ed scultori ferraresi. Ferrara 1846, vol. II, S. 244.

— 11 —

Die Akademie Baccio Bandinelhs.

Stich von Enea Vico.

sind auf einem Regal ver-

schiedene Abgüsse vorzüglich

antiker Statuen und Statuen-

fragmente zu sehen ;die haupt-

sächlichsten Behelfe, alles

was zum Vorrat des Lehr-

apparates gehört, sind vor-

handen; Hand-, Fuß- und

Torsofragmente sind bereit

gelegt und die drei Kopf-

studien repräsentieren die drei

Altersstufen des Menschen:

Kind, Jüngling und Greis. Der

zweite gleichzeitig auch als

Vorbild für die Darstellung

der Schmerzensäußerung ver-

wendbar; das weibliche Ge-

genstück bildet der trauernde

Mädchenkopf darunter. Über

der Tür aber, in deren Rah-

mung der Künstler in einer

netten genrehaften Szene einen neuen, zaghaft eintretenden Ankömmling (mit dem Empfehlungsbrief? in der Hand)

darstellte, ist eine Totenmaske angebracht, die streng auf die ernste Beschäftigung der Kinder herabsieht. In der Tat,

das Anziehende und Wertvolle dieses Lehrbetriebes beruhte in dem Ineinandergreifen von Spiel und Arbeit (seit Montaignes

geistreichem Ausspruche liegt darin ja auch kein Widerspruch mehr), — indem man nun die Kinder dem ersteren überließ

und zur zweiten antrieb, erlernte der Zögling in leicht erfaßbarer Weise den Lernstoff, der ihm zum Wohle seiner

Ausbildung empfohlen wurde.

So werden die Vorstellungen auch des besten Kenners der gedruckten Precettiliteratur wesentlich verdeutlicht; und

ferner werden wir viel eher befähigt, zu erkennen, wie sehr die Studienordnungen der heutigen Kunstakademien noch an

diesen alten Vorschriften festzuhalten pflegen und mit derlei Vorstellungen noch irgendwie belastet sind, ohne aber — da

die Traditionsüberlieferung durch die allmähliche Ausbildung des Betriebes im Laufe der Jahrhunderte doch nur eine

halbe sein konnte — sich des Ursprunges dieser stets noch sorg- und sinnlos betriebenen anachronistischen Lehrsätze

irgendwie bewußt zu werden. — Aus welchen Voraussetzungen diese verschiedenen und innerlich sehr verschieden-

artigen Darstellungen auch entstanden sein mögen, ihre aufklärende Rolle wird nicht unterschätzt werden dürfen.

Diese verdiente Betrachtung aber wird in jenem Falle ungemein an Interesse und Bedeutung gewinnen, wenn

allgemeine Beweggründe und doktrinäre Kundgebungen die Konzeption einer solchen Darstellung vom Anfang an ver-

anlaßten. Das wird sich etwa in den Frontispizien kunsttheoretischer Schriften ereignen, deren Titelblatt gleichsam den

Wahlspruch, das Aushängeschild, kurz die Summe jener Materien einschließt und definiert, die den Inhalt des ganzen

Buches und seines in ihm entwickelten Nachweises ausmachen; ferner in jenen Thesenblättern, in denen der Künstler

sein künstlerisches Bekenntnis niederlegt, deutlicher und eindeutiger, als das mündliche oder schriftliche Wort dies

vermocht hätte, und gleichzeitig in der vervielfältigenden Reproduktion des Stichverfahrens die Gewähr einer weitaus

größeren Verbreitung seiner Ansichten besitzt.1

Ein solches programmatisches Blatt hat Carlo Maratta (1625 bis 1713) hinterlassen (Abb. 5). Von Niccolö Dorigny

(1657 bis 1746) im Stiche herausgegeben,2 ist die Entstehung dieser graphischen Kunstproklamation dem Marchese

del Carpio zu verdanken.

Der Marchese del Carpio, Don Giuseppe Gasparo d'Haro, zuerst spanischer Gesandter am päpstlichen Hofe, seit

1683 Vizekönig in Neapel (f 1688), spielte als verständiger Kunstfreund und eifriger Sammler eine große Rolle im

damaligen Rom.3 Mit Bernini, mit der Königin Christine von Schweden, mit Luca Giordano, der Künstlerfamilie del Po7

1 Aber auch in Gemälden zeigen sich hie und da solche Kundmachungen: Temanza (Vita di Aless. Vittoria, edid. F. E.Trois, Venezia 1S27, S. S)

berichtet von einem Bilde Pordenones, das den Künstler im Kreise seiner Schüler darstellte, die ihm ihre Zeichnungen zur Begutachtung vorlegen_

Gipsmodelle nach antiken Köpfen und Torsi stehen herum; der Meister hält eine Venusstatue in der Hand. Auf den Zeichnungen sind verschiedene

Sätze geschrieben: »Varde se sta ben sto disegno« oder »e difficile starte (quesf arte)«.

2 Von diesem Stich wie von dem später (S. 24 ff.) besprochenen Blatte mit der Darstellung der von der Unwissenheit verfolgten Kunst gibt es

spätere Etats mit dem Vermerke >apud Jacobum Frey an. 1728«. Fiorülo (Geschichte der Malerei in Italien, Gottingen 1798, I, S. 183) hebt die

Seltenheit des ersten Blattes hervor.

3 De Dominici, Vite dei pitton . . . Napoli 1846, vol. IV. — ... Vita del cav. Luca Giordano pittore napolitano, Napoli 1729. — 11g, Die Fischer

von Erlach, Wien 1895. — Baruffaldi, Vite dei pittori ed scultori ferraresi. Ferrara 1846, vol. II, S. 244.

— 11 —