Sonst aber beweisen annäherungsweise angebrachte

Ableitungen, die im Grundbegriffe der Haltung, im

Gesichtsausdruck oder im Bewegungsdetail herüber-

genommen wurden, die gleichgespannte Atmosphäre,

die hier vorgetäuscht werden soll (etwa der Aristoteles-

Typus des auf die Staffelei hinweisenden Lehrers oder

die im Vordergrund kniende, mit dem Zirkel operie-

rende Figur).

Das Meritorische aber, das die graphische Dar-

stellung dieses Sinngedichtes bekundet,besteht in einer

klaren Scheidung der Lehrstoffe: einerseits jene Diszi-

plinen, derenAneignung notwendig, sicher empfehlens-

wert ist und nicht übergangen werden darf, die den

Anfangsgründen zugezählt werden, deren Studium

nur bis zu einem genügenden Grade gepflegt zu werden

braucht; aber einer ausschließlichen und allzu über-

triebenen Übung setzt Maratta ein kategorisches

»Tanto che basti« (ein Ausspruch, der durch den

Gebrauch in Dantes Purgatorio [Canto XXVIII,

verso 84] fast geheiligt erscheint) entgegen. Im Kontra-

post dazu aber steht das weitherzige Wort, das von der

nie sich erschöpfenden und nie genug ausgeschöpften

Anregungsquelle und von der in Ewigkeit nicht ver-

zehrten Liebe und Bewunderung, welche den Werken

der Antike entströmen, spricht; — die Form dieses

Lobes in jenen Ausdruck gekleidet, der als schmük-

kendes Epitheton die höchste Stufe der Anerkennung

anzeigt, die der Künstlerbiograph zu vergeben die

Möglichkeit hat: »il non mai abbastanza lodato

artista«, wie etwa Michelangelo von Baldinucci

gerühmt wird.1

Die Auswahl der antiken Statuen ist bezeichnend und vielsagend genug. Der Apollon und die Venusfigur

entsprechen den stehenden Prototypen göttlicher Jugend und Schönheit; die Statue des Farnesischen Herakles bekundet die

Stärke des reiferen Alters, die Stärke in dem Zustande der Ruhe und fern von Kraftentfaltung; sie erscheint auf dem Plane

als eine jener antiken Figuren, deren massige Körperverhältnisse (die schon die Carracci zur Nachzeichnung aufgefordert

hatten2) in unzähligen Fällen zu Proportionsvergleichen und Messungen angeregt haben (vgl. die Conferences Michel

Anguiers vom Jahre 1672); sie galt als eine Art von Musterbeispiel, als Kanon; schon 1666 bemüht sich die Parise>-

Akademie, einen Gipsabguß nach diesem Werke zu erwerben.3 »Hercules Farnesius . . . wird vorgestellt in einer solchen

Stärke, die da mächtig ist großer Thaten; so die Poeten ihm zulegen, auszuwürcken, seine umbrisse sind wohl ausgesucht,

groß,stark und herzhafft«; so äußert sich Testelin, wenn wir der deutschen Übersetzung seines ästhetischen Lehrgebäudes das

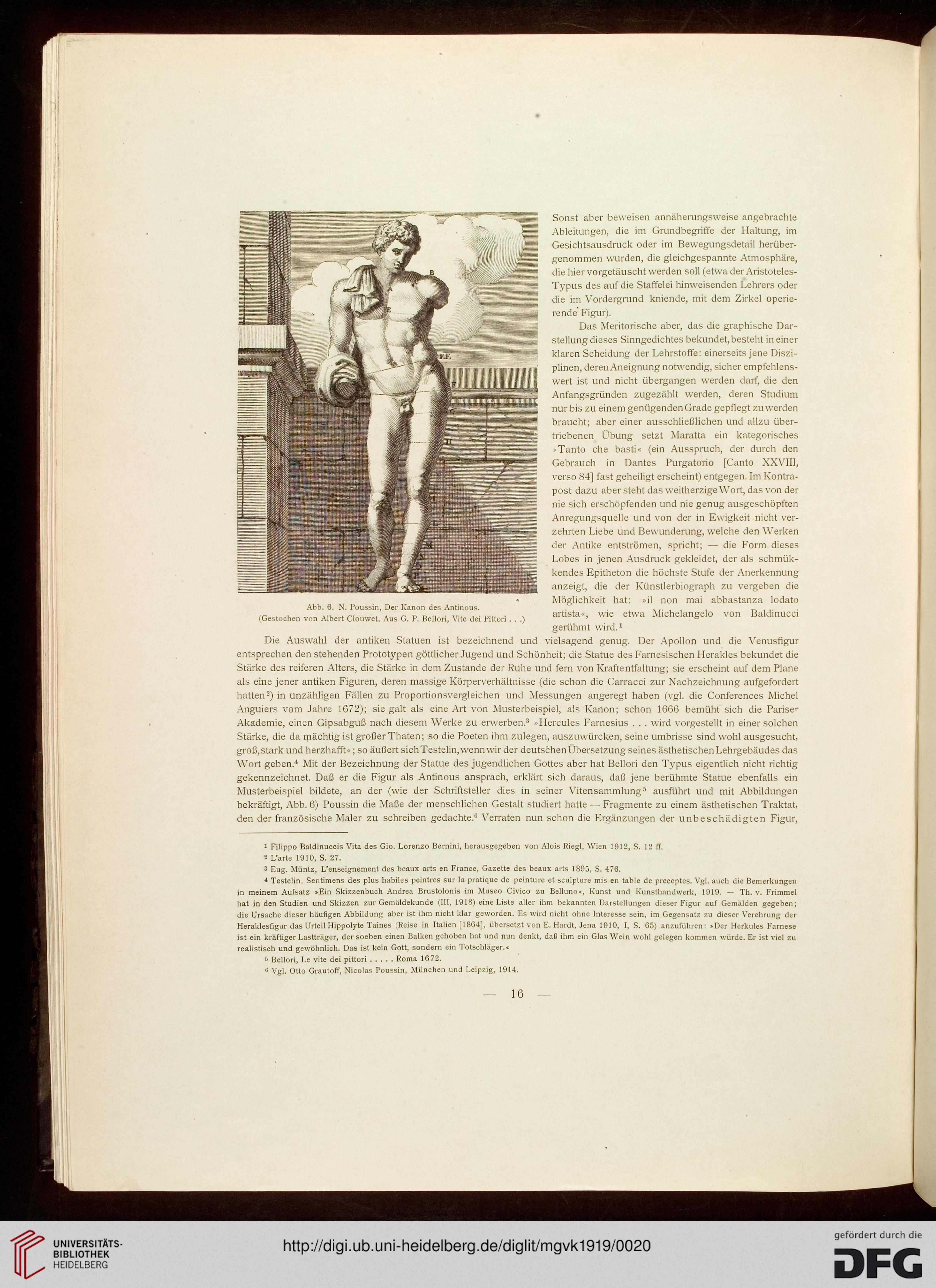

Wort geben.4 Mit der Bezeichnung der Statue des jugendlichen Gottes aber hat Bellori den Typus eigentlich nicht richtig

gekennzeichnet. Daß er die Figur als Antinous ansprach, erklärt sich daraus, daß jene berühmte Statue ebenfalls ein

Musterbeispiel bildete, an der (wie der Schriftsteller dies in seiner Vitensammlung5 ausführt und mit Abbildungen

bekräftigt, Abb. 6) Poussin die Maße der menschlichen Gestalt studiert hatte — Fragmente zu einem ästhetischen Traktat,

den der französische Maler zu schreiben gedachte.0 Verraten nun schon die Ergänzungen der unbeschädigten Figur,

Abb. 6. N. Poussin, Der Kanon des Antinous.

(Gestochen von Albert Clouwet. Aus G. P. Bellori, Vite dei Pittori .

•)

1 Filippo Baldinuccis Vita des Gio. Lorenzo Bernini, herausgegeben von Alois Riegl, Wien 1912, S. 12 ff.

2 L'arte 1910, S. 27.

3 Eug. Müntz, L'enseignement des beaux arts en France, Gazette des beaux arts 1895, S. 476.

4 Testelin. Sentimens des plus habiles peintres sur la pratique de peinture et sculpture mis en table de preceptes. Vgl. auch die Bemerkungen

in meinem Aufsatz >Ein Skizzenbuch Andrea Brustolonis im Museo Civico zu Belluno«, Kunst und Kunsthandwerk, 1919. — Th. v. Frimmel

hat in den Studien und Skizzen zur Gemäldekunde (III, 1918) eine Liste aller ihm bekannten Darstellungen dieser Figur auf Gemiilden gegeben;

die Ursache dieser häufigen Abbildung aber ist ihm nicht klar geworden. Es wird nicht ohne Interesse sein, im Gegensatz zu dieser Verehrung der

Heraklesfigur das Urteil Hippolyte Taines (Reise in Italien [1864], übersetzt von E. Hardt, Jena 1910, I, S. 65) anzuführen: »Der Herkules Farnese

ist ein kräftiger Lastträger, der soeben einen Balken gehoben hat und nun denkt, daß ihm ein Glas Wein wohl gelegen kommen würde. Er ist viel zu

realistisch und gewöhnlich. Das ist kein Gott, sondern ein Totschläger.«

» Bellori, Le vite dei pittori.....Roma 1672.

>' Vgl. Otto Grautoff, Nicolas Poussin, München und Leipzig, 1914.

16

Ableitungen, die im Grundbegriffe der Haltung, im

Gesichtsausdruck oder im Bewegungsdetail herüber-

genommen wurden, die gleichgespannte Atmosphäre,

die hier vorgetäuscht werden soll (etwa der Aristoteles-

Typus des auf die Staffelei hinweisenden Lehrers oder

die im Vordergrund kniende, mit dem Zirkel operie-

rende Figur).

Das Meritorische aber, das die graphische Dar-

stellung dieses Sinngedichtes bekundet,besteht in einer

klaren Scheidung der Lehrstoffe: einerseits jene Diszi-

plinen, derenAneignung notwendig, sicher empfehlens-

wert ist und nicht übergangen werden darf, die den

Anfangsgründen zugezählt werden, deren Studium

nur bis zu einem genügenden Grade gepflegt zu werden

braucht; aber einer ausschließlichen und allzu über-

triebenen Übung setzt Maratta ein kategorisches

»Tanto che basti« (ein Ausspruch, der durch den

Gebrauch in Dantes Purgatorio [Canto XXVIII,

verso 84] fast geheiligt erscheint) entgegen. Im Kontra-

post dazu aber steht das weitherzige Wort, das von der

nie sich erschöpfenden und nie genug ausgeschöpften

Anregungsquelle und von der in Ewigkeit nicht ver-

zehrten Liebe und Bewunderung, welche den Werken

der Antike entströmen, spricht; — die Form dieses

Lobes in jenen Ausdruck gekleidet, der als schmük-

kendes Epitheton die höchste Stufe der Anerkennung

anzeigt, die der Künstlerbiograph zu vergeben die

Möglichkeit hat: »il non mai abbastanza lodato

artista«, wie etwa Michelangelo von Baldinucci

gerühmt wird.1

Die Auswahl der antiken Statuen ist bezeichnend und vielsagend genug. Der Apollon und die Venusfigur

entsprechen den stehenden Prototypen göttlicher Jugend und Schönheit; die Statue des Farnesischen Herakles bekundet die

Stärke des reiferen Alters, die Stärke in dem Zustande der Ruhe und fern von Kraftentfaltung; sie erscheint auf dem Plane

als eine jener antiken Figuren, deren massige Körperverhältnisse (die schon die Carracci zur Nachzeichnung aufgefordert

hatten2) in unzähligen Fällen zu Proportionsvergleichen und Messungen angeregt haben (vgl. die Conferences Michel

Anguiers vom Jahre 1672); sie galt als eine Art von Musterbeispiel, als Kanon; schon 1666 bemüht sich die Parise>-

Akademie, einen Gipsabguß nach diesem Werke zu erwerben.3 »Hercules Farnesius . . . wird vorgestellt in einer solchen

Stärke, die da mächtig ist großer Thaten; so die Poeten ihm zulegen, auszuwürcken, seine umbrisse sind wohl ausgesucht,

groß,stark und herzhafft«; so äußert sich Testelin, wenn wir der deutschen Übersetzung seines ästhetischen Lehrgebäudes das

Wort geben.4 Mit der Bezeichnung der Statue des jugendlichen Gottes aber hat Bellori den Typus eigentlich nicht richtig

gekennzeichnet. Daß er die Figur als Antinous ansprach, erklärt sich daraus, daß jene berühmte Statue ebenfalls ein

Musterbeispiel bildete, an der (wie der Schriftsteller dies in seiner Vitensammlung5 ausführt und mit Abbildungen

bekräftigt, Abb. 6) Poussin die Maße der menschlichen Gestalt studiert hatte — Fragmente zu einem ästhetischen Traktat,

den der französische Maler zu schreiben gedachte.0 Verraten nun schon die Ergänzungen der unbeschädigten Figur,

Abb. 6. N. Poussin, Der Kanon des Antinous.

(Gestochen von Albert Clouwet. Aus G. P. Bellori, Vite dei Pittori .

•)

1 Filippo Baldinuccis Vita des Gio. Lorenzo Bernini, herausgegeben von Alois Riegl, Wien 1912, S. 12 ff.

2 L'arte 1910, S. 27.

3 Eug. Müntz, L'enseignement des beaux arts en France, Gazette des beaux arts 1895, S. 476.

4 Testelin. Sentimens des plus habiles peintres sur la pratique de peinture et sculpture mis en table de preceptes. Vgl. auch die Bemerkungen

in meinem Aufsatz >Ein Skizzenbuch Andrea Brustolonis im Museo Civico zu Belluno«, Kunst und Kunsthandwerk, 1919. — Th. v. Frimmel

hat in den Studien und Skizzen zur Gemäldekunde (III, 1918) eine Liste aller ihm bekannten Darstellungen dieser Figur auf Gemiilden gegeben;

die Ursache dieser häufigen Abbildung aber ist ihm nicht klar geworden. Es wird nicht ohne Interesse sein, im Gegensatz zu dieser Verehrung der

Heraklesfigur das Urteil Hippolyte Taines (Reise in Italien [1864], übersetzt von E. Hardt, Jena 1910, I, S. 65) anzuführen: »Der Herkules Farnese

ist ein kräftiger Lastträger, der soeben einen Balken gehoben hat und nun denkt, daß ihm ein Glas Wein wohl gelegen kommen würde. Er ist viel zu

realistisch und gewöhnlich. Das ist kein Gott, sondern ein Totschläger.«

» Bellori, Le vite dei pittori.....Roma 1672.

>' Vgl. Otto Grautoff, Nicolas Poussin, München und Leipzig, 1914.

16