H,lltung \n

; Alm°sphäre

ie[Aristoteles;

n L«hrers oder

Z,rkel opene-

■aphische Dar-

bestehtineiner

eitsJeneDjszi.

ierempfehlens.

1 <M die den

ieren Studium

legt zu werden

md allzu über-

kategi

der durch den

-anto XXVm,

gen. Im Kontra-

Tort,dasvonder

ausgeschöpften

gkeit nicht ver-

:he den Werken

lie Form dieses

ler als schmük-

er Anerkennung

:u vergeben die

oastanza lodato

von Baldinucci

die Venusfigur

des bekundet die

nt auf dem Plane

,ung aufgefordert

nferences Michel

sich die Panse'

t in einer solchen

wohl ausgesucht,

^ehrgebäudes das

rtlich nicht nchng

tue ebenfalls e.n

:hädigten Hg"

aUch^»t5

19. - ' „&&<*'

i i'e5er „< Fä""s

ferner ihre Attribute die Personifikation des Apollon,

so weist auch das Aussehen der Figur selbst auf das

bekannte Vorbild: auf die Nischenfigurdes Kytharoeden

in der Schule von Athen, die hier seitenverkehrt

erscheint und die Marc Anton im Stiche wiedergegeben

hatte. Diese aus dem Vorhergesagten leicht verständ-

liche Entlehnung aber sollte mehrere Jahrzehnte später

in einer weit vielsagenderen Weise wiederkehren; wir

können schon hier verraten — was an einem anderen

Orte näher bewiesen und gewertet werden wird —;

daß Giambattista Tiepolo in seinem die Ver-

herrlichung der Künste darstellenden Gemälde

(der Petersburger Eremitage) auf diese Figur

zurückgreift und die als Gegenstück aufge-

stellte Statue derPallasAthene derberühmten

Minerva Giustiniani nachgebildet hat. Wie der

Muskelmann der Allegorie Stradanos in der Pose der

Merkurstatue Giambolognas gehalten ist, so folgt die

anatomische Gestalt den Konturen des borghesischen

Fechters. Es ist ungemein beachtenswert, wie diese

Präparate nicht irgend eine zufällige Stellung ein-

nehmen, sondern wohlbedacht berühmte antike Statuen

im Stellungs- und Bewegungsmotiv nachahmen.

Offensichtlich hat Maratta diesem Bekenntnisse

den größten Teil seines Kunstwollens eingeschrieben.

Der Eklektizismus und Klassizismus, die seine Kunst

versinnbildlichen, entsprechen völlig einer Definition,

die das Gefällige, das Gemäßigte der äußeren Erschei-

nung, das dem Auge und dem Gemüt Angenehme

und nicht gewalttätig Erregende in sich schlössen, aber

von einem allzu tiefen Eindringen in Verborgenes und

Unsichtbares abstrahierten. Dies bezeugen die vom

Himmel herabsehendenGrazien;1 die Wolkenkissen, auf denen sie ruhen, verhüllen größtenteils das Bild der Pallas Athene, der

herben und mannesähnlichen Göttin;2 mit ihrer Mitwirkung allein ist der Künstler in den Stand gesetzt, die Stellungen und

Bewegungen »con grazia et delicatezza« zu entwerfen, woraus dann jene »vaghezza e leggiadria« entstehe, die allen

Freude und Entzücken bereite, die ihrem Eindruck unterworfen wären.3 Der Ausspruch, der ein Tasten und Nach-

forschen unter der Oberfläche, unter der Haut der Dinge verbot, verkörpert Marattas Stellungnahme zu Problemen, deren

wissenschaftlich-exakte Prüfung er verabscheut. Es mochte daher geradewegs den Intentionen Marattas entgegenlaufen.

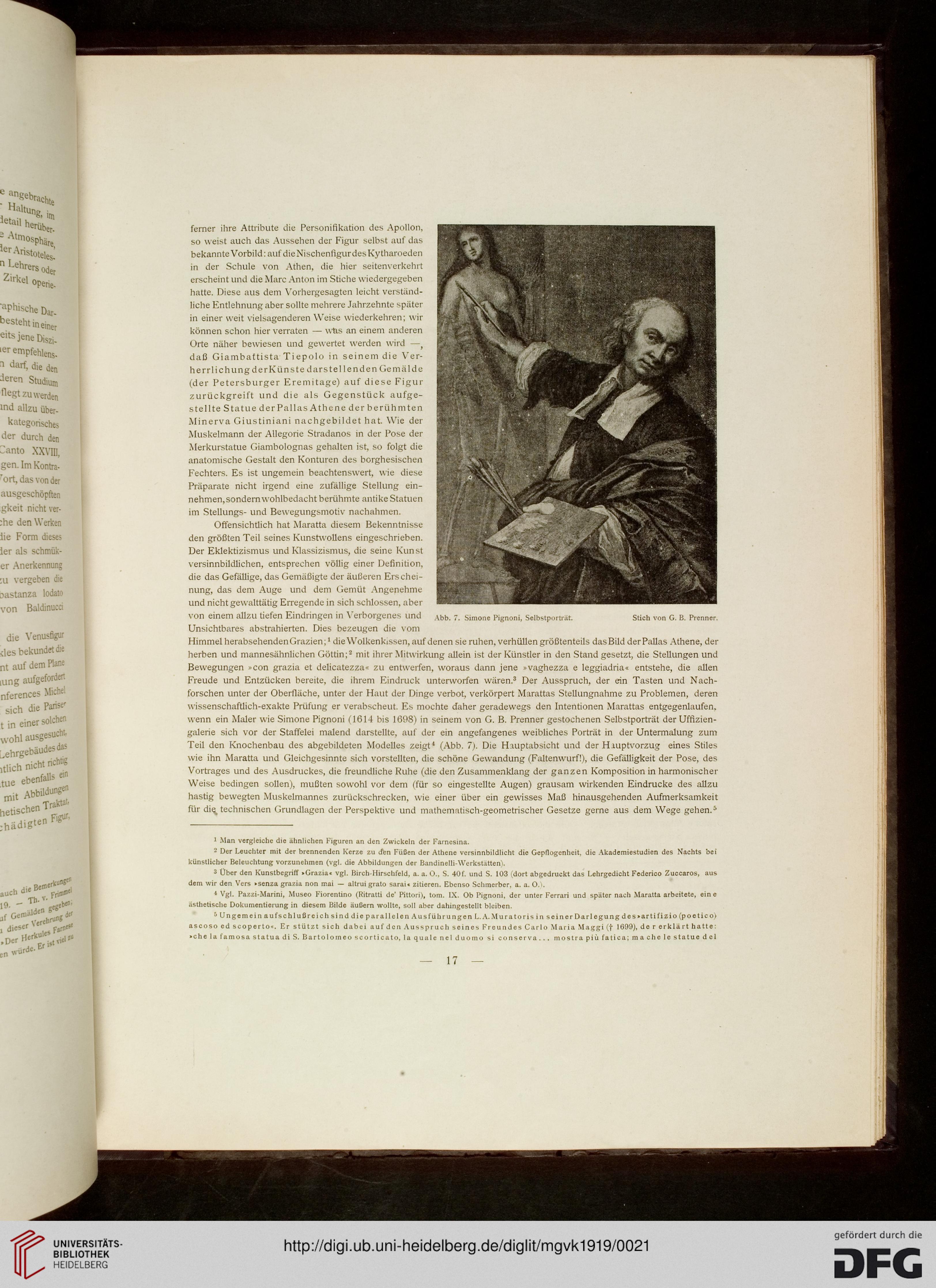

wenn ein Maler wie Simone Pignoni (1614 bis 1698) in seinem von G. B. Prenner gestochenen Selbstporträt der Uffizien-

galerie sich vor der Staffelei malend darstellte, auf der ein angefangenes weibliches Porträt in der Untermalung zum

Teil den Knochenbau des abgebildeten Modelles zeigt* (Abb. 7). Die Hauptabsicht und der Hauptvorzug eines Stiles

wie ihn Maratta und Gleichgesinnte sich vorstellten, die schöne Gewandung (Faltenwurf!), die Gefälligkeit der Pose, des

Vortrages und des Ausdruckes, die freundliche Ruhe (die den Zusammenklang der ganzen Komposition in harmonischer

Weise bedingen sollen), mußten sowohl vor dem (für so eingestellte Augen) grausam wirkenden Eindrucke des allzu

hastig bewegten Muskelmannes zurückschrecken, wie einer über ein gewisses Maß hinausgehenden Aufmerksamkeit

für die, technischen Grundlagen der Perspektive und mathematisch-geometrischer Gesetze gerne aus dem Wege gehen.5

Abb.

Simone Pignoni, Selbstporträt.

Stich von G. B. Prenner.

1 Man vergleiche die ähnlichen Figuren an den Zwickeln der Farnesina.

- Der Leuchter mit der brennenden Kerze zu den Füßen der Athene versinnbildlicht die Gepflogenheit, die Akademiestudien des Nachts bei

künstlicher Beleuchtung vorzunehmen (vgl. die Abbildungen der Bandinelli-Werkstatteni.

3 Über den Kunstbegriff »Grazia« vgl. Birch-Hirschfeld, a. a. O.. S. 40f. und S. 103 (dort abgedruckt das Lehrgedicht Federico Zuccaros, aus

dem wir den Vers »senza grazia non mal — altrui grato Sarai« zitieren. Ebenso Schmerber, a. a. O.l.

* Vgl. Pazzi-Marini, Museo Fiorentino (Ritratti de' Pittori), tom. IX. Ob Pignoni, der unter Ferrari und später nach Maratta arbeitete, ein e

ästhetische Dokumentierung in diesem Bilde äußern wollte, soll aber dahingestellt bleiben.

5 Ungemein aufschlußreich sind die parallelen Ausführungen L.A.Muratoris in seinerDarlegungdes>artifizio(poetico)

ascosoedscoperto«. Er stützt sich dabei aufden Ausspruch seines Freundes Carlo Maria Maggi(f 1699), de r erklärt hatte:

»che la famosa statua di S. Bartolomeo scorticato, la quäle nel duomo si conserva . . . mostra piü fatica; m a che te statue d el

— 17 —

; Alm°sphäre

ie[Aristoteles;

n L«hrers oder

Z,rkel opene-

■aphische Dar-

bestehtineiner

eitsJeneDjszi.

ierempfehlens.

1 <M die den

ieren Studium

legt zu werden

md allzu über-

kategi

der durch den

-anto XXVm,

gen. Im Kontra-

Tort,dasvonder

ausgeschöpften

gkeit nicht ver-

:he den Werken

lie Form dieses

ler als schmük-

er Anerkennung

:u vergeben die

oastanza lodato

von Baldinucci

die Venusfigur

des bekundet die

nt auf dem Plane

,ung aufgefordert

nferences Michel

sich die Panse'

t in einer solchen

wohl ausgesucht,

^ehrgebäudes das

rtlich nicht nchng

tue ebenfalls e.n

:hädigten Hg"

aUch^»t5

19. - ' „&&<*'

i i'e5er „< Fä""s

ferner ihre Attribute die Personifikation des Apollon,

so weist auch das Aussehen der Figur selbst auf das

bekannte Vorbild: auf die Nischenfigurdes Kytharoeden

in der Schule von Athen, die hier seitenverkehrt

erscheint und die Marc Anton im Stiche wiedergegeben

hatte. Diese aus dem Vorhergesagten leicht verständ-

liche Entlehnung aber sollte mehrere Jahrzehnte später

in einer weit vielsagenderen Weise wiederkehren; wir

können schon hier verraten — was an einem anderen

Orte näher bewiesen und gewertet werden wird —;

daß Giambattista Tiepolo in seinem die Ver-

herrlichung der Künste darstellenden Gemälde

(der Petersburger Eremitage) auf diese Figur

zurückgreift und die als Gegenstück aufge-

stellte Statue derPallasAthene derberühmten

Minerva Giustiniani nachgebildet hat. Wie der

Muskelmann der Allegorie Stradanos in der Pose der

Merkurstatue Giambolognas gehalten ist, so folgt die

anatomische Gestalt den Konturen des borghesischen

Fechters. Es ist ungemein beachtenswert, wie diese

Präparate nicht irgend eine zufällige Stellung ein-

nehmen, sondern wohlbedacht berühmte antike Statuen

im Stellungs- und Bewegungsmotiv nachahmen.

Offensichtlich hat Maratta diesem Bekenntnisse

den größten Teil seines Kunstwollens eingeschrieben.

Der Eklektizismus und Klassizismus, die seine Kunst

versinnbildlichen, entsprechen völlig einer Definition,

die das Gefällige, das Gemäßigte der äußeren Erschei-

nung, das dem Auge und dem Gemüt Angenehme

und nicht gewalttätig Erregende in sich schlössen, aber

von einem allzu tiefen Eindringen in Verborgenes und

Unsichtbares abstrahierten. Dies bezeugen die vom

Himmel herabsehendenGrazien;1 die Wolkenkissen, auf denen sie ruhen, verhüllen größtenteils das Bild der Pallas Athene, der

herben und mannesähnlichen Göttin;2 mit ihrer Mitwirkung allein ist der Künstler in den Stand gesetzt, die Stellungen und

Bewegungen »con grazia et delicatezza« zu entwerfen, woraus dann jene »vaghezza e leggiadria« entstehe, die allen

Freude und Entzücken bereite, die ihrem Eindruck unterworfen wären.3 Der Ausspruch, der ein Tasten und Nach-

forschen unter der Oberfläche, unter der Haut der Dinge verbot, verkörpert Marattas Stellungnahme zu Problemen, deren

wissenschaftlich-exakte Prüfung er verabscheut. Es mochte daher geradewegs den Intentionen Marattas entgegenlaufen.

wenn ein Maler wie Simone Pignoni (1614 bis 1698) in seinem von G. B. Prenner gestochenen Selbstporträt der Uffizien-

galerie sich vor der Staffelei malend darstellte, auf der ein angefangenes weibliches Porträt in der Untermalung zum

Teil den Knochenbau des abgebildeten Modelles zeigt* (Abb. 7). Die Hauptabsicht und der Hauptvorzug eines Stiles

wie ihn Maratta und Gleichgesinnte sich vorstellten, die schöne Gewandung (Faltenwurf!), die Gefälligkeit der Pose, des

Vortrages und des Ausdruckes, die freundliche Ruhe (die den Zusammenklang der ganzen Komposition in harmonischer

Weise bedingen sollen), mußten sowohl vor dem (für so eingestellte Augen) grausam wirkenden Eindrucke des allzu

hastig bewegten Muskelmannes zurückschrecken, wie einer über ein gewisses Maß hinausgehenden Aufmerksamkeit

für die, technischen Grundlagen der Perspektive und mathematisch-geometrischer Gesetze gerne aus dem Wege gehen.5

Abb.

Simone Pignoni, Selbstporträt.

Stich von G. B. Prenner.

1 Man vergleiche die ähnlichen Figuren an den Zwickeln der Farnesina.

- Der Leuchter mit der brennenden Kerze zu den Füßen der Athene versinnbildlicht die Gepflogenheit, die Akademiestudien des Nachts bei

künstlicher Beleuchtung vorzunehmen (vgl. die Abbildungen der Bandinelli-Werkstatteni.

3 Über den Kunstbegriff »Grazia« vgl. Birch-Hirschfeld, a. a. O.. S. 40f. und S. 103 (dort abgedruckt das Lehrgedicht Federico Zuccaros, aus

dem wir den Vers »senza grazia non mal — altrui grato Sarai« zitieren. Ebenso Schmerber, a. a. O.l.

* Vgl. Pazzi-Marini, Museo Fiorentino (Ritratti de' Pittori), tom. IX. Ob Pignoni, der unter Ferrari und später nach Maratta arbeitete, ein e

ästhetische Dokumentierung in diesem Bilde äußern wollte, soll aber dahingestellt bleiben.

5 Ungemein aufschlußreich sind die parallelen Ausführungen L.A.Muratoris in seinerDarlegungdes>artifizio(poetico)

ascosoedscoperto«. Er stützt sich dabei aufden Ausspruch seines Freundes Carlo Maria Maggi(f 1699), de r erklärt hatte:

»che la famosa statua di S. Bartolomeo scorticato, la quäle nel duomo si conserva . . . mostra piü fatica; m a che te statue d el

— 17 —