Wie unverständlich mußte diesen Künstlerkreis das Wort Cigolis anmuten, der sich zu dem Bekenntnisse bewogen

gefühlt hatte, daß er seine perspektivischen Kenntnisse der Anregung Galileo Galileis verdanke.1 Denn das gewollte

Endresultat sollte allein aus dem harmonischen Flusse gefällig gezeichneter Linien — das Ergebnis eines Studiums

und einer Wiedergabe der »schönen« Natur, das heißt der Natur, soweit sie schön und durch den Anblick der Antike

geläutert sei — gleichsam ungewollt erweckt werden. Und ein Kolorismus, der auf die plastische Wertung des

Darzustellenden ausgeht und mit hellen und empfindsamen Tönen operiert, war dazu bestimmt, diesem Programm

eine bereitwillige Unterstützung zu gewähren. Einige Abbildungen nach seinen Gemälden und Zeichnungen werden als

Bestätigung dienen können

(Abb. 8 bis 11). Es ist eine

Reaktion gegen alle jene Leh-

ren, welche die Tenebrosi,

die Faprestos und die Bam-

bocciadenmaler seit Dezennien

befolgt hatten; die Darstel-

lungen von Martyriumsszenen

Carlos — etwa das Altar-

gemälde des hl. Blasius in

S. Maria di Carignano in

Genua2 oder die im Stiche

Freys bekannte Darstellung

des Todes des hl. Andreas,

damals im Besitze des Kardi-

nals Renati — belehren uns,

wie der Künstler jedes Ver-

stoßes oder jeder noch so

schwach hervorgehobenen

Andeutung von Realistik und

Dramatik sich enthält.

Die verschiedenartigsten

Elemente alter Traditionen

(Guido Reni, Domenichino,

Lanfranco) sind in seinem

Stile inbegriffen. Als Schüler

Sacchis, der wiederum durch

die Mittelsperson seines Leh-

rers Albani auf die Akademie

der Carracci stolz zurück-

sehen kann, erhält Carlo, wie

Bellori (S. 57) ausführt, die

besten und seltensten Regeln

und die zuträglichsten Beleh-

rungen, da nur aus einer guten

Schule ein guter Schüler her-

vorgehen könne; mit diesen

Worten ist der genetische

Zusammenschluß einer male-

rufung fühlt, auch äußerlich

rischen Entwicklung durch das

ganze Jahrhundert in zurück-

gehender Abwicklung der

Evolution gewährleistet. Dieser

Gedanke einer künstlerischen

Transzendenztheorie, der Auf-

stellung einer künstlerischen

genealogischen Ahnenreihe

(deren Bindeglieder nicht in

der Blutsverwandtschaft, son-

dern in dem Konservativismus

vom Lehrer dem Schüler ver-

erbter, praktischer und theore-

tischer Atelierkenntnisse liegen)

wird des öfteren ausgespro-

chen und als rühmenswert

hervorgehoben.3

Wenn irgendwie die Frage

des Vorzuges und der Partei-

nahme, die zwischen den

Werken und Lehren Raffaels

und Michelangelos schwankte

und sich für die eine dieser

beiden Richtungen entschied

— deren Auseinandersetzung

einen berühmten, seit altersher

ausgekämpften Streit aus-

machte — sich als die Defini-

tion, als die Handhabe der

entwicklungsgeschichtlichen

Darlegung eines großen Teiles

der Kunstevolution heraus-

stellt, so war dies hier der Fall.

Dieses nachdrückliche

und unzaghafte Bekenntnis

für Raffaels große Kunst ist

die vorzüglichste Pflicht, die

Maratta als Maler und Kunst-

richter zu erfüllen die Be-

um das offensichtliche stilistische Zurückgreifen auf Raffael über die Notwendigkeit

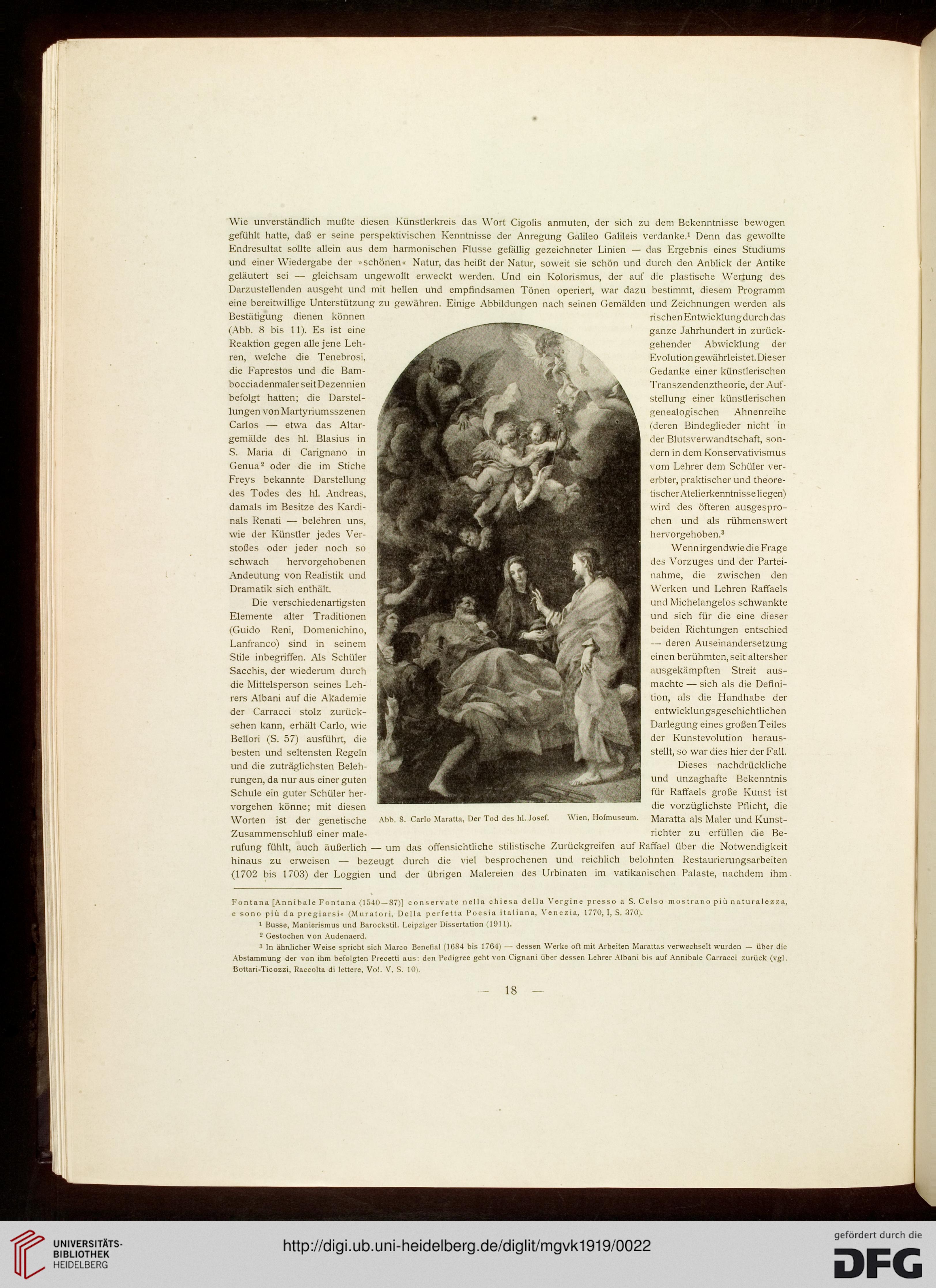

Abb. 8. Carlo Maratta, Der Tod des hl. Josef.

hinaus zu erweisen — bezeugt durch die viel besprochenen und reichlich belohnten Restaurierungsarbeiten

(1702 bis 1703) der Loggien und der übrigen Malereien des Urbinaten im vatikanischen Palaste, nachdem ihm

Fontana [Annibale Fontana (1540 — 87)] conservate nella chiesa della Vergine presso a S. Celso mostrano piii naturalezza,

e sono piü da pregiarsi« (Muratori, Della perfetta Poesia italiana. Venezia, 1770, I, S. 370).

1 Busse, Manierismus und Barockstil. Leipziger Dissertation (1911).

- Gestochen von Audenaerd.

3 In ähnlicher Weise spricht sich Marco Bcncfial (1684 bis 1764) — dessen Werke oft mit Arbeiten Maiattas verwechselt wurden — über die

Abstammung der von ihm befolgten Precetti aus: den Pcdigree geht von Cignani über dessen Lehrer Albani bis auf Annibale Carracci zurück (vgl.

Bottari-Ticozzi, Raccolta di lettere, Vo!. V. S. 10).

- 18 —

gefühlt hatte, daß er seine perspektivischen Kenntnisse der Anregung Galileo Galileis verdanke.1 Denn das gewollte

Endresultat sollte allein aus dem harmonischen Flusse gefällig gezeichneter Linien — das Ergebnis eines Studiums

und einer Wiedergabe der »schönen« Natur, das heißt der Natur, soweit sie schön und durch den Anblick der Antike

geläutert sei — gleichsam ungewollt erweckt werden. Und ein Kolorismus, der auf die plastische Wertung des

Darzustellenden ausgeht und mit hellen und empfindsamen Tönen operiert, war dazu bestimmt, diesem Programm

eine bereitwillige Unterstützung zu gewähren. Einige Abbildungen nach seinen Gemälden und Zeichnungen werden als

Bestätigung dienen können

(Abb. 8 bis 11). Es ist eine

Reaktion gegen alle jene Leh-

ren, welche die Tenebrosi,

die Faprestos und die Bam-

bocciadenmaler seit Dezennien

befolgt hatten; die Darstel-

lungen von Martyriumsszenen

Carlos — etwa das Altar-

gemälde des hl. Blasius in

S. Maria di Carignano in

Genua2 oder die im Stiche

Freys bekannte Darstellung

des Todes des hl. Andreas,

damals im Besitze des Kardi-

nals Renati — belehren uns,

wie der Künstler jedes Ver-

stoßes oder jeder noch so

schwach hervorgehobenen

Andeutung von Realistik und

Dramatik sich enthält.

Die verschiedenartigsten

Elemente alter Traditionen

(Guido Reni, Domenichino,

Lanfranco) sind in seinem

Stile inbegriffen. Als Schüler

Sacchis, der wiederum durch

die Mittelsperson seines Leh-

rers Albani auf die Akademie

der Carracci stolz zurück-

sehen kann, erhält Carlo, wie

Bellori (S. 57) ausführt, die

besten und seltensten Regeln

und die zuträglichsten Beleh-

rungen, da nur aus einer guten

Schule ein guter Schüler her-

vorgehen könne; mit diesen

Worten ist der genetische

Zusammenschluß einer male-

rufung fühlt, auch äußerlich

rischen Entwicklung durch das

ganze Jahrhundert in zurück-

gehender Abwicklung der

Evolution gewährleistet. Dieser

Gedanke einer künstlerischen

Transzendenztheorie, der Auf-

stellung einer künstlerischen

genealogischen Ahnenreihe

(deren Bindeglieder nicht in

der Blutsverwandtschaft, son-

dern in dem Konservativismus

vom Lehrer dem Schüler ver-

erbter, praktischer und theore-

tischer Atelierkenntnisse liegen)

wird des öfteren ausgespro-

chen und als rühmenswert

hervorgehoben.3

Wenn irgendwie die Frage

des Vorzuges und der Partei-

nahme, die zwischen den

Werken und Lehren Raffaels

und Michelangelos schwankte

und sich für die eine dieser

beiden Richtungen entschied

— deren Auseinandersetzung

einen berühmten, seit altersher

ausgekämpften Streit aus-

machte — sich als die Defini-

tion, als die Handhabe der

entwicklungsgeschichtlichen

Darlegung eines großen Teiles

der Kunstevolution heraus-

stellt, so war dies hier der Fall.

Dieses nachdrückliche

und unzaghafte Bekenntnis

für Raffaels große Kunst ist

die vorzüglichste Pflicht, die

Maratta als Maler und Kunst-

richter zu erfüllen die Be-

um das offensichtliche stilistische Zurückgreifen auf Raffael über die Notwendigkeit

Abb. 8. Carlo Maratta, Der Tod des hl. Josef.

hinaus zu erweisen — bezeugt durch die viel besprochenen und reichlich belohnten Restaurierungsarbeiten

(1702 bis 1703) der Loggien und der übrigen Malereien des Urbinaten im vatikanischen Palaste, nachdem ihm

Fontana [Annibale Fontana (1540 — 87)] conservate nella chiesa della Vergine presso a S. Celso mostrano piii naturalezza,

e sono piü da pregiarsi« (Muratori, Della perfetta Poesia italiana. Venezia, 1770, I, S. 370).

1 Busse, Manierismus und Barockstil. Leipziger Dissertation (1911).

- Gestochen von Audenaerd.

3 In ähnlicher Weise spricht sich Marco Bcncfial (1684 bis 1764) — dessen Werke oft mit Arbeiten Maiattas verwechselt wurden — über die

Abstammung der von ihm befolgten Precetti aus: den Pcdigree geht von Cignani über dessen Lehrer Albani bis auf Annibale Carracci zurück (vgl.

Bottari-Ticozzi, Raccolta di lettere, Vo!. V. S. 10).

- 18 —