* be*°gen

as 8e\voute

:s Odiums

:, der Antike

erU*g des

1 Pr°Pamm

1 Werden ak

lnSdurchdas

rt in zurück-

cklung der

'eistet. Dieser

tastlerischen

:0rie,derAuf

ünstlerischen

Ahnenreihe

der nicht in

dtschaft, son-

äervativismus

Schüler ver-

:r und theore-

intnisse liegen)

n ausgespro-

rühmenswert

i

.dwie die Frage

ind der Partei-

;\vischen den

ehren Raffaels

ilos schwankte

lie eine dieser

igen entschied

inandersetzung

m.seitaltersher

« Streit aus-

als die Deflni-

Handhabe der

geschichtlichen

;SgroßenTeite

jution heraus-

ües hier der Fall

nachdrücklich^

lfte Bekennt

hstePüi*^

laier und Kun^

-füi,en ii

6 N°tWlSten

-.üb*'0

Papst Innozenz XI. bereits im Jahre 1693 die Aufsicht und den Schutz dieser Arbeiten anvertraut hatte.1 Dieses

Zurückgreifen auf Raffael und die Bereitwilligkeit, in ihm das Heil der Kunst zu sehen, ist aber nicht die ständige

Ansicht der damaligen Ästhetik. Bellori (S. 58) selbst fühlt sich verpflichtet, darüber ausführlich zu handeln und

Carlo das Wort zu geben; er unterrichtet uns über Anschauungen, in denen sich die Kunstmeinung der Epoche wider-

spiegelt, die in ihren Lehren und gedruckten theoretischen Schriften Raffael den Vorwurf machten, er sei hart und trocken

und seine maniera sei »statuina« (vocabolo introdotto all' etä nostra, wie Bellori hinzufügt2), daß er nicht die »Furia«

gehabt hätte, die »fierezza di spirito« und daß seine Schüler bessere Werke geschaffen hätten (gemeint ist vor allem

Giulio Romano, also die durch Raffaels Einfluß gemilderte »Furia« Michelangelos). Bellori zitiert als abschreckendes

Beispiel jenes bekannte Wort des Venezianers Boschini: »E disse, Raffael a dirve el vero — Piasendome esser libero e

sincero — Stagoperdir, che nolmepiace niente«. Und wir erinnern an die Aussprüche, die Malvasia über den »Vasenmaler«

(bocalajo) Raffael gefällt

hatte, die unter anderem

von Vincenzio Vittoria

leidenschaftlich zurück-

gewiesen wurden (1703),

und an den oft bespro-

chenen Vers in den So-

netten Salvator Rosas.3

So steht Maratta in

Kampfstellung gegen einen

großen Teil der Künstler-

schaft und er beruft sich

gelegentlich bei solchen

Disputen auf Poussin, der

Raffael als den Göttlichen

bezeichnete, auf seinen

Lehrer Sacchi, der in dem

Urbinaten nicht ein mensch-

liches Werkzeug auf dem

Gebiete der Malerei, son-

dern ihren Engel gesehen

hatte; Beifallsbezeigungen,

die zu jeder Zeit oft mit den

gleichen Worten auch den

InbegriffderLobespreisung

Michelangelos bildeten.

Im Pantheon errich-

tete Maratta an den Grab-

stätten der beiden Maler-

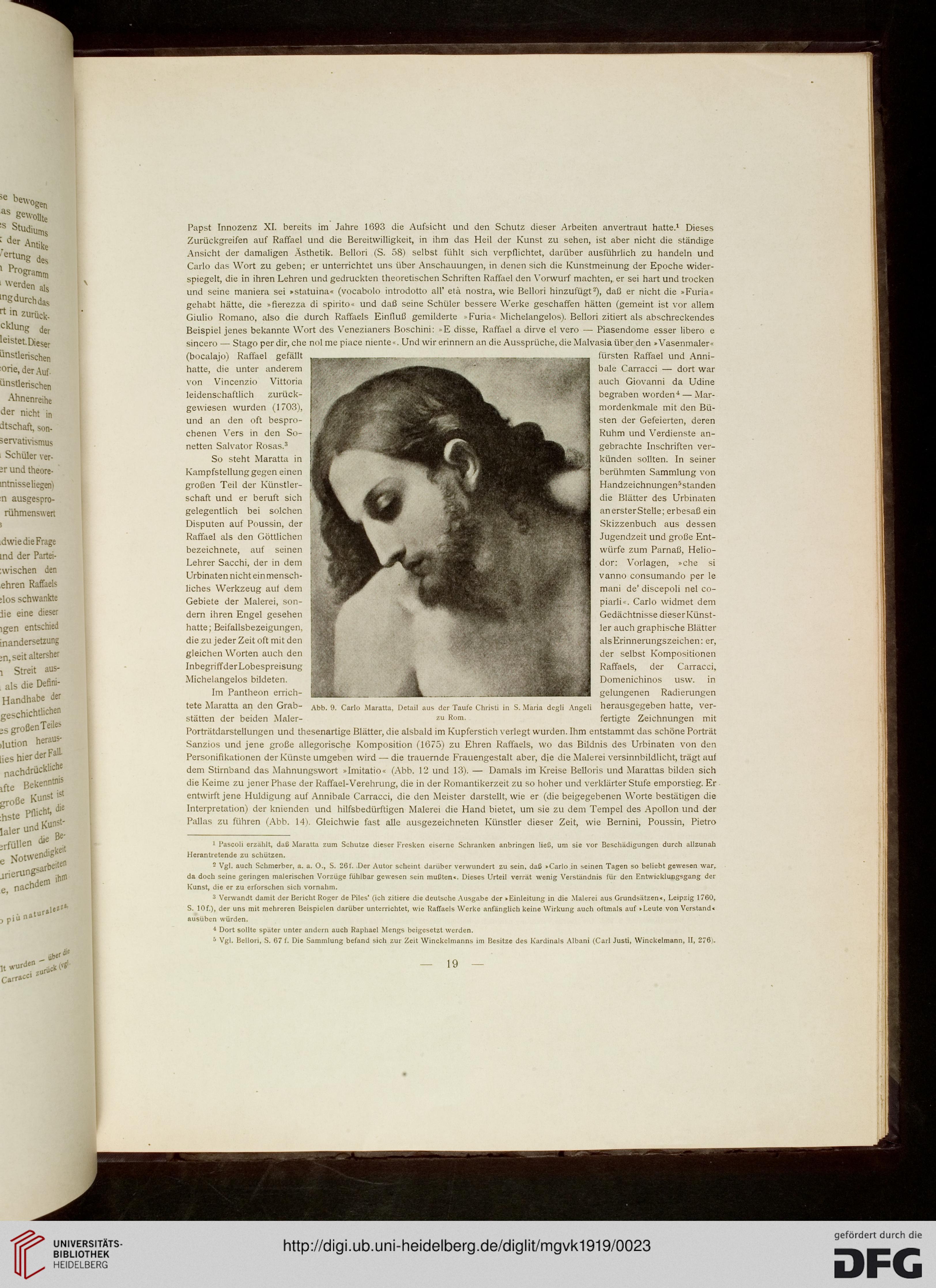

Abb. 9. Carlo Maratta. Detail aus der Taufe Christi in S. Maria degli Angeli

zu Rom.

fürsten Raffael und Anni-

ta ale Carracci — dort war

auch Giovanni da Udine

begraben worden4 — Mar-

mordenkmale mit den Bü-

sten der Gefeierten, deren

Ruhm und Verdienste an-

gebrachte Inschriften ver-

künden sollten. In seiner

berühmten Sammlung von

Handzeichnungen5standen

die Blätter des Urbinaten

anersterStelle; erbesaß ein

Skizzenbuch aus dessen

Jugendzeit und große Ent-

würfe zum Parnaß, Helio-

dor: Vorlagen, »che si

vanno consumando per le

mani de' discepoli nel co-

piarli«. Carlo widmet dem

Gedächtnisse dieserKünst-

ler auch graphische Blätter

alsErinnerungszeichen: er,

der selbst Kompositionen

Raffaels, der Carracci,

Domenichinos usw. in

gelungenen Radierungen

herausgegeben hatte, ver-

fertigte Zeichnungen mit

Porträtdarstellungen und thesenartige Blätter, die alsbald im Kupferstich verlegt wurden. Ihm entstammt das schöne Porträt

Sanzios und jene große allegorische Komposition (1675) zu Ehren Raffaels, wo das Bildnis des Urbinaten von den

Personifikationen der Künste umgeben wird — die trauernde Frauengestalt aber, die die Malerei versinnbildlicht, trägt auf

dem Stirnband das Mahnungswort »Imitatio« (Abb. 12 und 13). — Damals im Kreise Belloris und Marattas bilden sich

die Keime zu jener Phase der Raffael-Verehrung, die in der Romantikerzeit zu so hoher und verklärter Stufe emporstieg. Er

entwirft jene Huldigung auf Annibale Carracci, die den Meister darstellt, wie er (die beigegebenen Worte bestätigen die

Interpretation) der knienden und hilfsbedürftigen Malerei die Hand bietet, um sie zu dem Tempel des Apollon und der

Pallas zu führen (Abb. 14). Gleichwie fast alle ausgezeichneten Künstler dieser Zeit, wie Bernini, Poussin, Pietro

( »fl

racci

1 Pascoh erzahlt, daß Maratta zum Schutze dieser Fresken eiserne Schranken anbringen ließ, um sie vor Beschädigungen durch allzunah

Herantretende zu schützen.

2 Vgl. auch Schmerber, a. a. 0., S. 26 t. .Der Autor scheint darüber verwundert zu sein, daß >Carlo in seinen Tagen so beliebt gewesen war,

da doch seine geringen malerischen Vorzüge fühlbar gewesen sein mußten«. Dieses Urteil verrat wenig Verständnis für den Entwicklungsgang der

Kunst, die er zu erforschen sich vornahm.

3 Verwandt damit der Bericht Roger de Piles' (ich zitiere die deutsche Ausgabe der »Einleitung in die Malerei aus Grundsätzen«, Leipzig 1760,

S. 10f.), der uns mit mehreren Beispielen darüber unterrichtet, wie Raffaels Werke anfänglich keine Wirkung auch oftmals auf >Leute von Verstand«

ausüben würden.

* Dort sollte spater unter andern auch Raphael Mengs beigesetzt werden.

5 Vgl. Bellori, S. 67 f. Die Sammlung befand sich zur Zeit Winckelmanns im Besitze des Kardinals Albani (Carl Justi, Winckelmann, II, 276 .

— 19 —

as 8e\voute

:s Odiums

:, der Antike

erU*g des

1 Pr°Pamm

1 Werden ak

lnSdurchdas

rt in zurück-

cklung der

'eistet. Dieser

tastlerischen

:0rie,derAuf

ünstlerischen

Ahnenreihe

der nicht in

dtschaft, son-

äervativismus

Schüler ver-

:r und theore-

intnisse liegen)

n ausgespro-

rühmenswert

i

.dwie die Frage

ind der Partei-

;\vischen den

ehren Raffaels

ilos schwankte

lie eine dieser

igen entschied

inandersetzung

m.seitaltersher

« Streit aus-

als die Deflni-

Handhabe der

geschichtlichen

;SgroßenTeite

jution heraus-

ües hier der Fall

nachdrücklich^

lfte Bekennt

hstePüi*^

laier und Kun^

-füi,en ii

6 N°tWlSten

-.üb*'0

Papst Innozenz XI. bereits im Jahre 1693 die Aufsicht und den Schutz dieser Arbeiten anvertraut hatte.1 Dieses

Zurückgreifen auf Raffael und die Bereitwilligkeit, in ihm das Heil der Kunst zu sehen, ist aber nicht die ständige

Ansicht der damaligen Ästhetik. Bellori (S. 58) selbst fühlt sich verpflichtet, darüber ausführlich zu handeln und

Carlo das Wort zu geben; er unterrichtet uns über Anschauungen, in denen sich die Kunstmeinung der Epoche wider-

spiegelt, die in ihren Lehren und gedruckten theoretischen Schriften Raffael den Vorwurf machten, er sei hart und trocken

und seine maniera sei »statuina« (vocabolo introdotto all' etä nostra, wie Bellori hinzufügt2), daß er nicht die »Furia«

gehabt hätte, die »fierezza di spirito« und daß seine Schüler bessere Werke geschaffen hätten (gemeint ist vor allem

Giulio Romano, also die durch Raffaels Einfluß gemilderte »Furia« Michelangelos). Bellori zitiert als abschreckendes

Beispiel jenes bekannte Wort des Venezianers Boschini: »E disse, Raffael a dirve el vero — Piasendome esser libero e

sincero — Stagoperdir, che nolmepiace niente«. Und wir erinnern an die Aussprüche, die Malvasia über den »Vasenmaler«

(bocalajo) Raffael gefällt

hatte, die unter anderem

von Vincenzio Vittoria

leidenschaftlich zurück-

gewiesen wurden (1703),

und an den oft bespro-

chenen Vers in den So-

netten Salvator Rosas.3

So steht Maratta in

Kampfstellung gegen einen

großen Teil der Künstler-

schaft und er beruft sich

gelegentlich bei solchen

Disputen auf Poussin, der

Raffael als den Göttlichen

bezeichnete, auf seinen

Lehrer Sacchi, der in dem

Urbinaten nicht ein mensch-

liches Werkzeug auf dem

Gebiete der Malerei, son-

dern ihren Engel gesehen

hatte; Beifallsbezeigungen,

die zu jeder Zeit oft mit den

gleichen Worten auch den

InbegriffderLobespreisung

Michelangelos bildeten.

Im Pantheon errich-

tete Maratta an den Grab-

stätten der beiden Maler-

Abb. 9. Carlo Maratta. Detail aus der Taufe Christi in S. Maria degli Angeli

zu Rom.

fürsten Raffael und Anni-

ta ale Carracci — dort war

auch Giovanni da Udine

begraben worden4 — Mar-

mordenkmale mit den Bü-

sten der Gefeierten, deren

Ruhm und Verdienste an-

gebrachte Inschriften ver-

künden sollten. In seiner

berühmten Sammlung von

Handzeichnungen5standen

die Blätter des Urbinaten

anersterStelle; erbesaß ein

Skizzenbuch aus dessen

Jugendzeit und große Ent-

würfe zum Parnaß, Helio-

dor: Vorlagen, »che si

vanno consumando per le

mani de' discepoli nel co-

piarli«. Carlo widmet dem

Gedächtnisse dieserKünst-

ler auch graphische Blätter

alsErinnerungszeichen: er,

der selbst Kompositionen

Raffaels, der Carracci,

Domenichinos usw. in

gelungenen Radierungen

herausgegeben hatte, ver-

fertigte Zeichnungen mit

Porträtdarstellungen und thesenartige Blätter, die alsbald im Kupferstich verlegt wurden. Ihm entstammt das schöne Porträt

Sanzios und jene große allegorische Komposition (1675) zu Ehren Raffaels, wo das Bildnis des Urbinaten von den

Personifikationen der Künste umgeben wird — die trauernde Frauengestalt aber, die die Malerei versinnbildlicht, trägt auf

dem Stirnband das Mahnungswort »Imitatio« (Abb. 12 und 13). — Damals im Kreise Belloris und Marattas bilden sich

die Keime zu jener Phase der Raffael-Verehrung, die in der Romantikerzeit zu so hoher und verklärter Stufe emporstieg. Er

entwirft jene Huldigung auf Annibale Carracci, die den Meister darstellt, wie er (die beigegebenen Worte bestätigen die

Interpretation) der knienden und hilfsbedürftigen Malerei die Hand bietet, um sie zu dem Tempel des Apollon und der

Pallas zu führen (Abb. 14). Gleichwie fast alle ausgezeichneten Künstler dieser Zeit, wie Bernini, Poussin, Pietro

( »fl

racci

1 Pascoh erzahlt, daß Maratta zum Schutze dieser Fresken eiserne Schranken anbringen ließ, um sie vor Beschädigungen durch allzunah

Herantretende zu schützen.

2 Vgl. auch Schmerber, a. a. 0., S. 26 t. .Der Autor scheint darüber verwundert zu sein, daß >Carlo in seinen Tagen so beliebt gewesen war,

da doch seine geringen malerischen Vorzüge fühlbar gewesen sein mußten«. Dieses Urteil verrat wenig Verständnis für den Entwicklungsgang der

Kunst, die er zu erforschen sich vornahm.

3 Verwandt damit der Bericht Roger de Piles' (ich zitiere die deutsche Ausgabe der »Einleitung in die Malerei aus Grundsätzen«, Leipzig 1760,

S. 10f.), der uns mit mehreren Beispielen darüber unterrichtet, wie Raffaels Werke anfänglich keine Wirkung auch oftmals auf >Leute von Verstand«

ausüben würden.

* Dort sollte spater unter andern auch Raphael Mengs beigesetzt werden.

5 Vgl. Bellori, S. 67 f. Die Sammlung befand sich zur Zeit Winckelmanns im Besitze des Kardinals Albani (Carl Justi, Winckelmann, II, 276 .

— 19 —