da Cortona, Ciro Ferri, Entwürfe für Buchillustrationen lieferten, so ist auch dieses Blatt (wie das nächstfolgende) für die

bei Jo. Jacobus de Kubeis verlegten »Farnesianiae icones . . . .« als Frontispiz bestimmt gewesen. In dieser zweiten

Widmung feiert Carlo die Manen Annibales, wenn er dessen Porträt als Medaillon in das Gefüge eines hohen

pyramidenstumpfförmigen Aufbaues einfügt, an dessen Fuß zwei Staffagefiguren erscheinen, deren Größenverhältnisse so

gewählt sind, daß sie in augensichtlicher und übertragener Weise den Maßstab zur Kenntlichmachung der Größe des

glorifizierten Künstlers abgeben1 (Abb. 15). Es ist hier klar die typische Form des römischen Grabmales dieser Zeit

wiedergegeben, gar nicht verschieden von dem Aussehen, wie es das von Maratta zu Lebzeiten für sich selbst

vorbereitete Monument in der Kirche St. Maria degli Angeli zeigt.2 Der dritte Künstler, dem Maratta die Palme

überreichte, war Correggio;3 jener Meister, dessen Wertschätzung aus der Carracci-Werkstätte überlieferte Precetti

verständlich machten und den der Künstler schon in seinen Jugend werken (Presepe in S. Giuseppe de Falegnami 1650

usw.J) ohne Beschränkung nachgeahmt hatte. Wenn die altüberlieferte Tradition der aus dem Cabinet de Ligne

stammenden Zeichnung der Albertina zu Recht besteht, die ein Porträt des Parmeser Malers dem Maratta zuschreibt — eine

Bestimmung, die Wickhoff und Meder (Albertina-Publikation Nr. 1005) übernahmen5, — so haben wir in diesem Blatte eine

neuerliche Dokumentierung ästhetischer Ansichten Carlos. Um so interessanter darum, weil, wie schon Wickhoff hervor-

gehoben hat, die Komposition des von Malutensilien umgebenen Künstlers von Dürers Erasmus-Blatte beeinflußt ist.

-jpr.'

-.'■:W ' VC JfeB

> *f

'

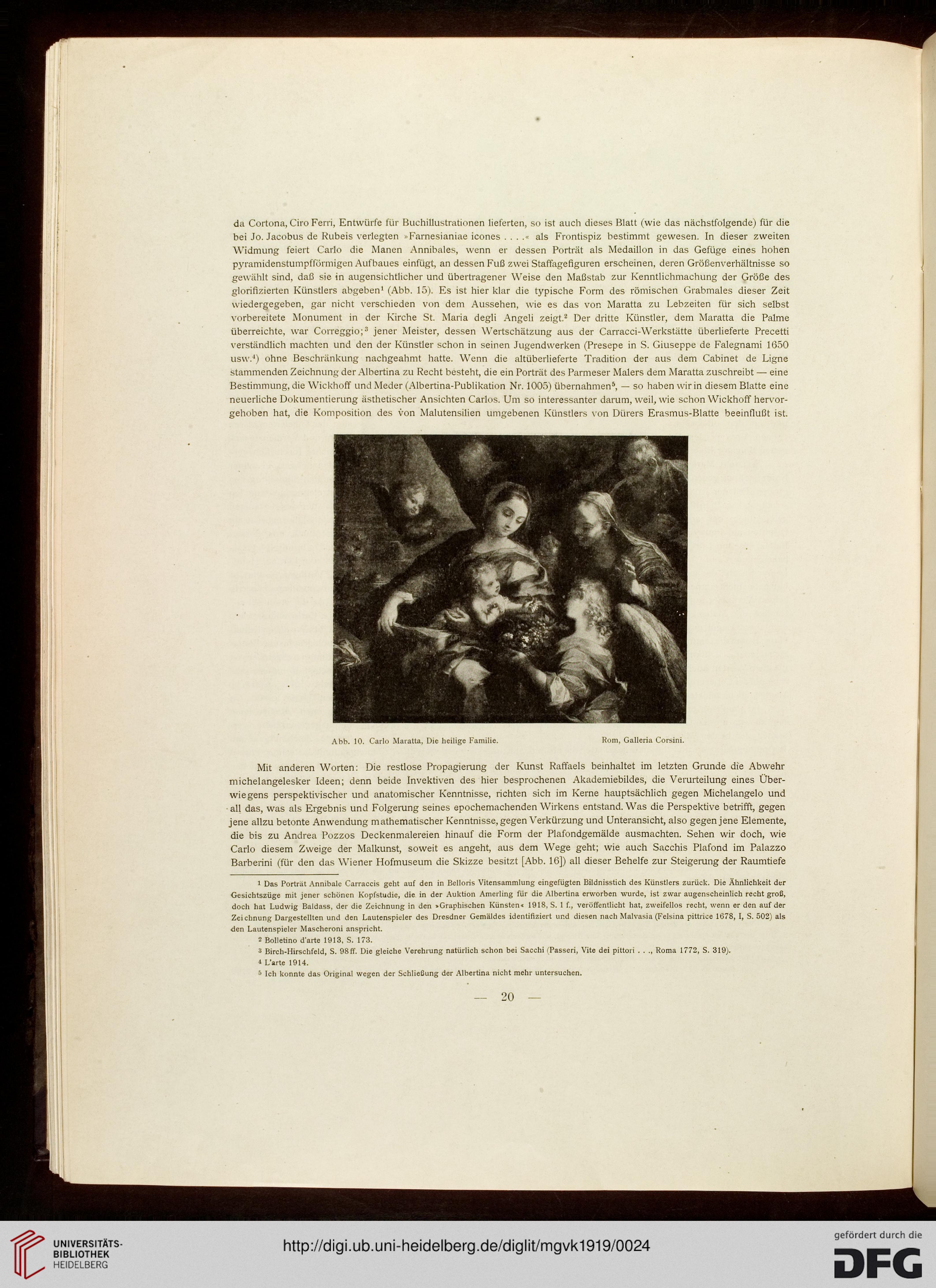

Abb. 10. Carlo Maiatta, Die heilige Familie.

Rom, Galleria Corsini.

Mit anderen Worten: Die restlose Propagierung der Kunst Raffaels beinhaltet im letzten Grunde die Abwehr

michelangelesker Ideen; denn beide Invektiven des hier besprochenen Akademiebildes, die Verurteilung eines Über-

wiegens perspektivischer und anatomischer Kenntnisse, richten sich im Kerne hauptsächlich gegen Michelangelo und

all das, was als Ergebnis und Folgerung seines epochemachenden Wirkens entstand. Was die Perspektive betrifft, gegen

jene allzu betonte Anwendung mathematischer Kenntnisse, gegen Verkürzung und Unteransicht, also gegen jene Elemente,

die bis zu Andrea Pozzos Deckenmalereien hinauf die Form der Plafondgemälde ausmachten. Sehen wir doch, wie

Carlo diesem Zweige der Malkunst, soweit es angeht, aus dem Wege geht; wie auch Sacchis Plafond im Palazzo

Barberini (für den das Wiener Hofmuseum die Skizze besitzt [Abb. 16]) all dieser Behelfe zur Steigerung der Raumtiefe

1 Das Portrat Annibale Carraccis geht auf den in Belloris Vitensammlung eingefügten Bildnisstich des Künstlers zurück. Die Ähnlichkeit der

Gesichtszüge mit jener schönen Kopfstudie, die in der Auktion Amerling für die Albertina erworben wurde, ist zwar augenscheinlich recht groß,

doch hat Ludwig Baldass, der die Zeichnung in den »Graphischen Künsten« 1918, S. 1 f., veröffentlicht hat, zweifellos recht, wenn er den auf der

Zeichnung Dargestellten und den Lautenspieler des Dresdner Gemäldes identifiziert und diesen nach Malvasia (Felsina pittrice 1678, I, S. 502) als

den Lautenspieler Mascheroni anspricht.

2 Bolletino d'arte 1913, S. 173.

3 Birch-Hirschfeld, S. 98ff. Die gleiche Verehrung natürlich schon bei Sacchi (Passeri, Vite dei pittoii . . ., Roma 1772, S. 319).

i L'arte 1914.

5 Ich konnte das Original wegen der Schließung der Albertina nicht mehr untersuchen.

— 20 —

bei Jo. Jacobus de Kubeis verlegten »Farnesianiae icones . . . .« als Frontispiz bestimmt gewesen. In dieser zweiten

Widmung feiert Carlo die Manen Annibales, wenn er dessen Porträt als Medaillon in das Gefüge eines hohen

pyramidenstumpfförmigen Aufbaues einfügt, an dessen Fuß zwei Staffagefiguren erscheinen, deren Größenverhältnisse so

gewählt sind, daß sie in augensichtlicher und übertragener Weise den Maßstab zur Kenntlichmachung der Größe des

glorifizierten Künstlers abgeben1 (Abb. 15). Es ist hier klar die typische Form des römischen Grabmales dieser Zeit

wiedergegeben, gar nicht verschieden von dem Aussehen, wie es das von Maratta zu Lebzeiten für sich selbst

vorbereitete Monument in der Kirche St. Maria degli Angeli zeigt.2 Der dritte Künstler, dem Maratta die Palme

überreichte, war Correggio;3 jener Meister, dessen Wertschätzung aus der Carracci-Werkstätte überlieferte Precetti

verständlich machten und den der Künstler schon in seinen Jugend werken (Presepe in S. Giuseppe de Falegnami 1650

usw.J) ohne Beschränkung nachgeahmt hatte. Wenn die altüberlieferte Tradition der aus dem Cabinet de Ligne

stammenden Zeichnung der Albertina zu Recht besteht, die ein Porträt des Parmeser Malers dem Maratta zuschreibt — eine

Bestimmung, die Wickhoff und Meder (Albertina-Publikation Nr. 1005) übernahmen5, — so haben wir in diesem Blatte eine

neuerliche Dokumentierung ästhetischer Ansichten Carlos. Um so interessanter darum, weil, wie schon Wickhoff hervor-

gehoben hat, die Komposition des von Malutensilien umgebenen Künstlers von Dürers Erasmus-Blatte beeinflußt ist.

-jpr.'

-.'■:W ' VC JfeB

> *f

'

Abb. 10. Carlo Maiatta, Die heilige Familie.

Rom, Galleria Corsini.

Mit anderen Worten: Die restlose Propagierung der Kunst Raffaels beinhaltet im letzten Grunde die Abwehr

michelangelesker Ideen; denn beide Invektiven des hier besprochenen Akademiebildes, die Verurteilung eines Über-

wiegens perspektivischer und anatomischer Kenntnisse, richten sich im Kerne hauptsächlich gegen Michelangelo und

all das, was als Ergebnis und Folgerung seines epochemachenden Wirkens entstand. Was die Perspektive betrifft, gegen

jene allzu betonte Anwendung mathematischer Kenntnisse, gegen Verkürzung und Unteransicht, also gegen jene Elemente,

die bis zu Andrea Pozzos Deckenmalereien hinauf die Form der Plafondgemälde ausmachten. Sehen wir doch, wie

Carlo diesem Zweige der Malkunst, soweit es angeht, aus dem Wege geht; wie auch Sacchis Plafond im Palazzo

Barberini (für den das Wiener Hofmuseum die Skizze besitzt [Abb. 16]) all dieser Behelfe zur Steigerung der Raumtiefe

1 Das Portrat Annibale Carraccis geht auf den in Belloris Vitensammlung eingefügten Bildnisstich des Künstlers zurück. Die Ähnlichkeit der

Gesichtszüge mit jener schönen Kopfstudie, die in der Auktion Amerling für die Albertina erworben wurde, ist zwar augenscheinlich recht groß,

doch hat Ludwig Baldass, der die Zeichnung in den »Graphischen Künsten« 1918, S. 1 f., veröffentlicht hat, zweifellos recht, wenn er den auf der

Zeichnung Dargestellten und den Lautenspieler des Dresdner Gemäldes identifiziert und diesen nach Malvasia (Felsina pittrice 1678, I, S. 502) als

den Lautenspieler Mascheroni anspricht.

2 Bolletino d'arte 1913, S. 173.

3 Birch-Hirschfeld, S. 98ff. Die gleiche Verehrung natürlich schon bei Sacchi (Passeri, Vite dei pittoii . . ., Roma 1772, S. 319).

i L'arte 1914.

5 Ich konnte das Original wegen der Schließung der Albertina nicht mehr untersuchen.

— 20 —