■eUents^he„der

?? e<%gen-

s^rd,nalv

uf(%ewirddie

!er GiP^bguSSe

' Und Giovann,

ten, kolorienen

,n Diskussionen

en Strömungen,

-rden auch diese

Hi schrieb (abge.

") «ne Verteidi-

jfc

ausreichen (<*

:iausderSPrac

ei den Malem^

derKunst^

:ne C enemP-1

chäftigt. un

herausgegeben. (Abb. 17.) Der ist nicht wie der vorausgehende an die jungen Akademiker gerichtet, sondern wendet sich

dem Kunstfreunde zu, das heißt dem Freunde der guten (vollendeten) Kunst.

Sein Ziel — eine Satire der damaligen Zustände der Künste nach den Vorstellungen Carlos — ist nicht technische

und ästhetische Belehrung, sondern Tadel und Vorwurf: eine graphische Erklärung und Zerlegung des Satzes »daß der

guten Kunst kein größerer Feind erwachsen konnte als der Unverstand (T ignoranza)«. So ist der recht scholastische

Inhalt, den der Text der Legende notwendigerweise aufhellen muß, etwa folgender:

Als Beherrscherin der Erde hat die Ignoranza die Weltkugel sich als Basis gewählt, auf der sie in herrischer und

selbstbewußter Pose steht. Die Malerei, von der größeren Figur des Geizes herbeigeschleppt, nähert sich unterwürfig

der furchtbaren Göttin. Ein Genius mit Fledermausflügeln ist der Versucher, der der Ignoranza rät, die Malerei zu miß-

handeln; die drei kleinen Pfeile in seiner Hand versinnbildlichen die Arten, mit deren Hilfe man die Zerstörung der

Künste mit Erfolg ins Werk setzen kann, indem man ihnen Belohnung oder Lob vorenthält oder unmittelbare Verfolgung

gegen sie aussendet. Die Ignoranza hat sich der Sense des Zeitgottes Chronos bemächtigt (der im Vordergrunde mit

betrübter Miene zusammengekauert zu sehen ist) und bedroht damit die Malerei, die sie an den Haaren zerrend ins

Knie zwingt. (Vgl. dagegen

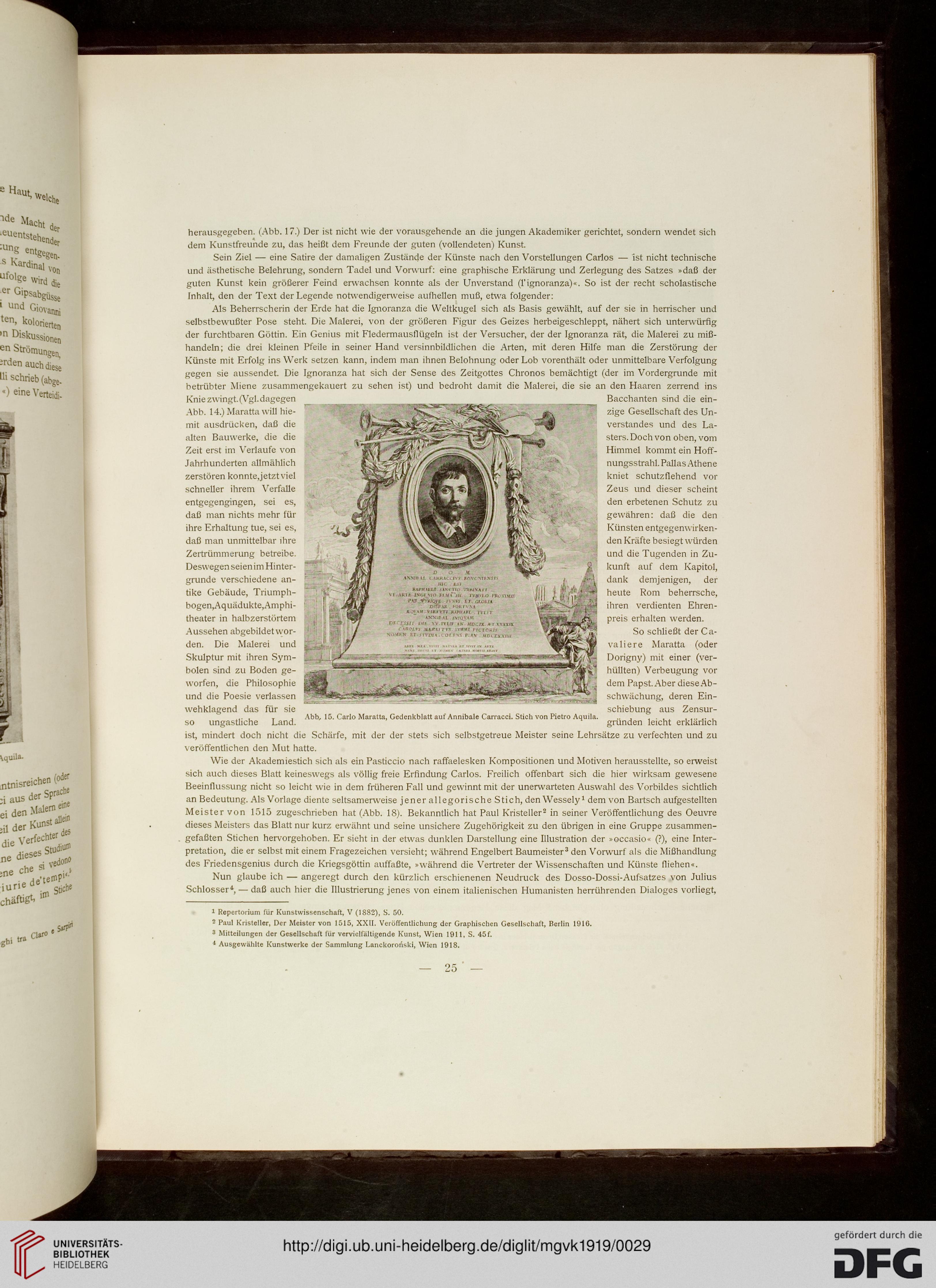

Abb. 14.) Maratta will hie-

rmit ausdrücken, daß die

alten Bauwerke, die die

Zeit erst im Verlaufe von

Jahrhunderten allmählich

zerstören konntejetztviel

schneller ihrem Verfalle

entgegengingen, sei es,

daß man nichts mehr für

ihre Erhaltung tue, sei es,

daß man unmittelbar ihre

Zertrümmerung betreibe.

Deswegen seienim Hinter-

grunde verschiedene an-

tike Gebäude, Triumph-

bogen,Aquädukte,Amphi-

theater in halbzerstörtem

Aussehen abgebildet wor-

den. Die Malerei und

Skulptur mit ihren Sym-

bolen sind zu Boden ge-

worfen, die Philosophie

und die Poesie verlassen

wehklagend das für sie

Bacchanten sind die ein-

zige Gesellschaft des Un-

verstandes und des La-

sters. Doch von oben, vom

Himmel kommt ein Hoff-

nungsstrahl. Pallas Athene

kniet schutzflehend vor

Zeus und dieser scheint

den erbetenen Schutz zu

gewähren: daß die den

Künsten entgegenwirken-

den Kräfte besiegt würden

und die Tugenden in Zu-

kunft auf dem Kapital,

dank demjenigen, der

heute Rom beherrsche,

ihren verdienten Ehren-

preis erhalten werden.

So schließt der Ca-

valiere Maratta (oder

Dorigny) mit einer (ver-

hüllten) Verbeugung vor

dem Papst. Aber diese Ab-

schwächung, deren Ein-

schiebung aus Zensur-

gründen leicht erklärlich

ch selbstgetreue Meister seine Lehrsätze zu verfechten und zu

Abb, 15. Carlo Maratta, Gedenkblatt auf Annibale Carracci. Stich von Pietro Aquila.

mit der der stets

so ungastliche Land.

ist, mindert doch nicht die Schärfe

veröffentlichen den Mut hatte.

Wie der Akademiestich sich als ein Pasticcio nach raffaelesken Kompositionen und Motiven herausstellte, so erweist

sich auch dieses Blatt keineswegs als völlig freie Erfindung Carlos. Freilich offenbart sich die hier wirksam gewesene

Beeinflussung nicht so leicht wie in dem früheren Fall und gewinnt mit der unerwarteten Auswahl des Vorbildes sichtlich

an Bedeutung. Als Vorlage diente seltsamerweise jener allegorische Stich, denWessely1 dem von Bartsch aufgestellten

Meister von 1515 zugeschrieben hat (Abb. 18). Bekanntlich hat Paul Kristeller2 in seiner Veröffentlichung des Oeuvre

dieses Meisters das Blatt nur kurz erwähnt und seine unsichere Zugehörigkeit zu den übrigen in eine Gruppe zusammen-

gefaßten Stichen hervorgehoben. Er sieht in der etwas dunklen Darstellung eine Illustration der »occasio« (?), eine Inter-

pretation, die er selbst mit einem Fragezeichen versieht; während Engelbert Baumeister3 den Vorwurf als die Mißhandlung

des Friedensgenius durch die Kriegsgöttin auffaßte, »während die Vertreter der Wissenschaften und Künste fliehen«.

Nun glaube ich — angeregt durch den kürzlich erschienenen Neudruck des Dosso-Dossi-Aufsatzes von Julius

Schlosser4, — daß auch hier die Illustrierung jenes von einem italienischen Humanisten herrührenden Dialoges vorliegt,

ghi

Cl»r0

.Stfr*

1 Repertorium für Kunstwissenschaft, V (1882), S. 50.

2 Paul Kristeller, Der Meister von 1515, XXII. Veröffentlichung der Graphischen Gesellschaft, Berlin 1916.

3 Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, Wien 1911, S. 45 f.

4 Ausgewählte Kunstwerke der Sammlung Lanckoronski, Wien 1918.

25