wmmam

van.

' richtig0

den sie sich mit der rechten Hand stützt, während

sie in der herabhängenden linken Taschentuch oder

Handschuhe zu halten scheint. Vor ihr schreitet —

den unteren Teil ihrer Gestalt überschneidend —

ein kleines Mädchen nach rechts, das sich seinem

Brüderchen zuwendet und ihm das Händchen ent-

gegenstreckt. Dieses Knäblein erwidert die Bewegung

der Schwester mit seiner Rechten und hält in der

Linken seinen großen schwarzen Hut mit Feder. Im

Hintergrunde sieht man eine von jenen gewundenen

Säulen, die in ihrer Form von der spätantiken in

St. Peter in Rom abstammen und die von Rubens

schon lange vor der Entstehung dieser Zeichnung in

die flämische Malerei eingeführt worden sind. An der

Säule ist ein geraffter Vorhang befestigt und rechts

hat man einen Ausblick ins Freie.

An Van Dycks Weise erinnert wohl die Kom-

position ein wenig, doch scheint sie uns weit un-

beholfener und unruhiger zu sein. Die Gruppierung

der Figuren mit der ungeschickten Überschneidung

der Figur der Erwachsenen durch die des Mädchens

und die geringe Beherrschung des Raumes sprechen

kaum für seine Urheberschaft. Auch in der Technik,

in der zeichnerischen Behandlung steht das Blatt,

soweit wir ohne neuerliche Ansicht des Originals ur-

teilen können, dem von Josef Meder1 veröffentlichten,

zu dem Porträt eines jungen Mannes im Palazzo

Rosso zu Genua gehörenden Studienblatt der Albertina

durchaus nach. Van Dyck hat als Zeichner, beson-

ders wenn er nur skizziert, etwas Herbes, Eckiges,

zugleich Elegantes, und das Liller Blatt ist dagegen

trotz der Breite der Ausführung weichlich, rundlich

und dabei etwas plump in den Formen.

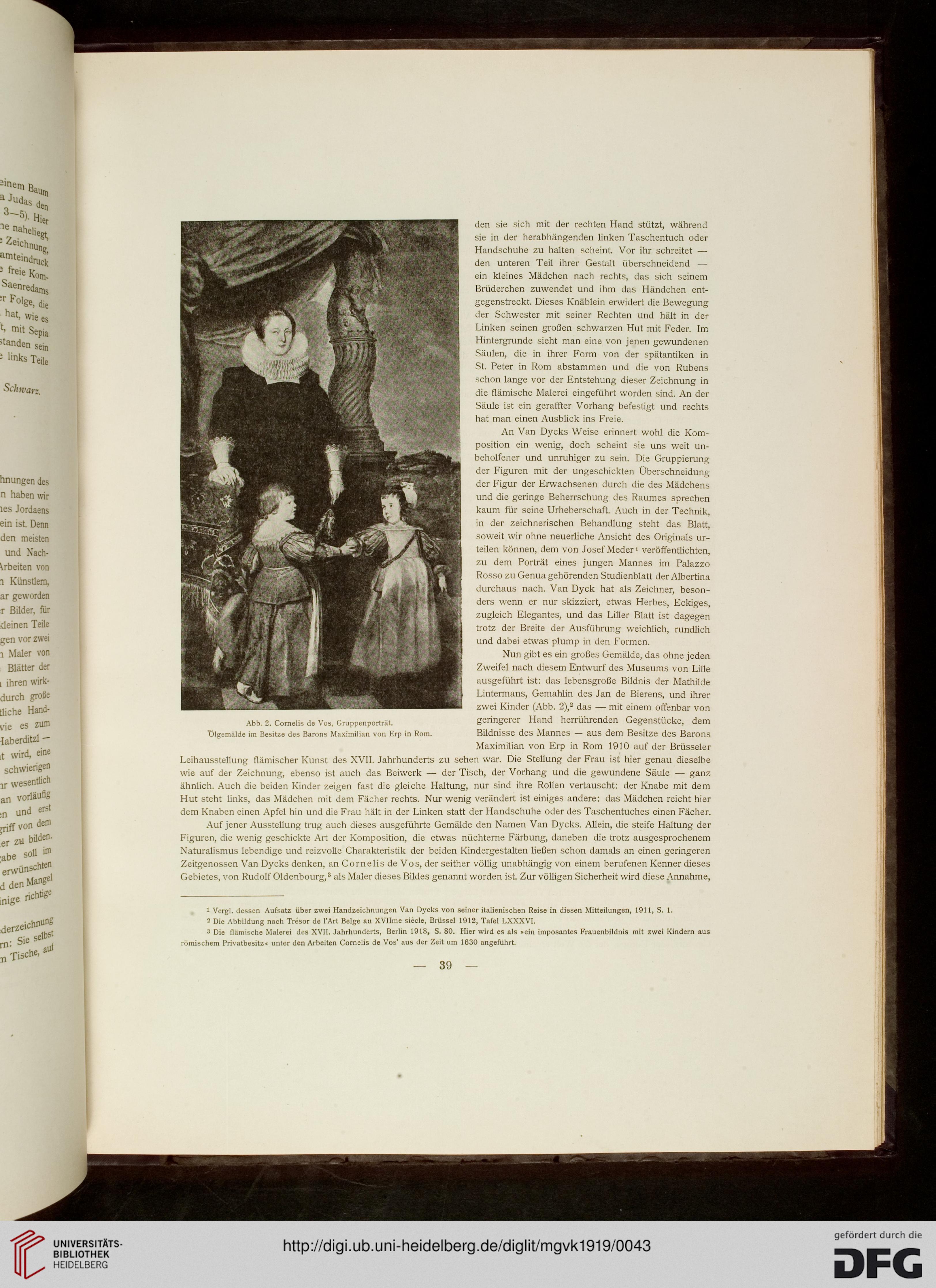

Nun gibt es ein großes Gemälde, das ohne jeden

Zweifel nach diesem Entwurf des Museums von Lille

ausgeführt ist: das lebensgroße Bildnis der Mathilde

Lintermans, Gemahlin des Jan de Bierens, und ihrer

zwei Kinder (Abb. 2),2 das — mit einem offenbar von

geringerer Hand herrührenden Gegenstücke, dem

Bildnisse des Mannes — aus dem Besitze des Barons

Maximilian von Erp in Rom 1910 auf der Brüsseler

Leihausstellung flämischer Kunst des XVII. Jahrhunderts zu sehen war. Die Stellung der Frau ist hier genau dieselbe

wie auf der Zeichnung, ebenso ist auch das Beiwerk — der Tisch, der Vorhang und die gewundene Säule — ganz

ähnlich. Auch die beiden Kinder zeigen fast die gleiche Haltung, nur sind ihre Rollen vertauscht: der Knabe mit dem

Hut steht links, das Mädchen mit dem Fächer rechts. Nur wenig verändert ist einiges andere: das Mädchen reicht hier

dem Knaben einen Apfel hin und die Frau hält in der Linken statt der Handschuhe oder des Taschentuches einen Fächer.

Auf jener Ausstellung trug auch dieses ausgeführte Gemälde den Namen Van Dycks. Allein, die steife Haltung der

Figuren, die wenig geschickte Art der Komposition, die etwas nüchterne Färbung, daneben die trotz ausgesprochenem

Naturalismus lebendige und reizvolle Charakteristik der beiden Kindergestalten ließen schon damals an einen geringeren

Zeitgenossen Van Dycks denken, an Cornelis de Vos, der seither völlig unabhängig von einem berufenen Kenner dieses

Gebietes, von Rudolf Oldenbourg,3 als Maler dieses Bildes genannt worden ist. Zur völligen Sicherheit wird diese Annahme,

Abb. 2. Cornelis de Vos. Gruppenporträt.

'Ölgemälde im Besitze des Barons Maximilian von Erp in Rom.

Sie

chnung

selbst

1 Vergl. dessen Aufsatz über zwei Handzeichnungen Van Dycks von seiner italienischen Reise in diesen Mitteilungen, 1911, S. 1.

2 Die Abbildung nach Tresor de I'Art Beige au XVIIme siede, Brüssel 1912, Tafel LXXXVI.

3 Die flämische Malerei des XVII. Jahrhunderts, Berlin 1918, S. 80. Hier wird es als >ein imposantes Frauenbildnis mit zwei Kindern aus

römischem Privatbesitz« unter den Arbeiten Cornelis de Vos' aus der Zeit um 1630 angeführt.

39 —

van.

' richtig0

den sie sich mit der rechten Hand stützt, während

sie in der herabhängenden linken Taschentuch oder

Handschuhe zu halten scheint. Vor ihr schreitet —

den unteren Teil ihrer Gestalt überschneidend —

ein kleines Mädchen nach rechts, das sich seinem

Brüderchen zuwendet und ihm das Händchen ent-

gegenstreckt. Dieses Knäblein erwidert die Bewegung

der Schwester mit seiner Rechten und hält in der

Linken seinen großen schwarzen Hut mit Feder. Im

Hintergrunde sieht man eine von jenen gewundenen

Säulen, die in ihrer Form von der spätantiken in

St. Peter in Rom abstammen und die von Rubens

schon lange vor der Entstehung dieser Zeichnung in

die flämische Malerei eingeführt worden sind. An der

Säule ist ein geraffter Vorhang befestigt und rechts

hat man einen Ausblick ins Freie.

An Van Dycks Weise erinnert wohl die Kom-

position ein wenig, doch scheint sie uns weit un-

beholfener und unruhiger zu sein. Die Gruppierung

der Figuren mit der ungeschickten Überschneidung

der Figur der Erwachsenen durch die des Mädchens

und die geringe Beherrschung des Raumes sprechen

kaum für seine Urheberschaft. Auch in der Technik,

in der zeichnerischen Behandlung steht das Blatt,

soweit wir ohne neuerliche Ansicht des Originals ur-

teilen können, dem von Josef Meder1 veröffentlichten,

zu dem Porträt eines jungen Mannes im Palazzo

Rosso zu Genua gehörenden Studienblatt der Albertina

durchaus nach. Van Dyck hat als Zeichner, beson-

ders wenn er nur skizziert, etwas Herbes, Eckiges,

zugleich Elegantes, und das Liller Blatt ist dagegen

trotz der Breite der Ausführung weichlich, rundlich

und dabei etwas plump in den Formen.

Nun gibt es ein großes Gemälde, das ohne jeden

Zweifel nach diesem Entwurf des Museums von Lille

ausgeführt ist: das lebensgroße Bildnis der Mathilde

Lintermans, Gemahlin des Jan de Bierens, und ihrer

zwei Kinder (Abb. 2),2 das — mit einem offenbar von

geringerer Hand herrührenden Gegenstücke, dem

Bildnisse des Mannes — aus dem Besitze des Barons

Maximilian von Erp in Rom 1910 auf der Brüsseler

Leihausstellung flämischer Kunst des XVII. Jahrhunderts zu sehen war. Die Stellung der Frau ist hier genau dieselbe

wie auf der Zeichnung, ebenso ist auch das Beiwerk — der Tisch, der Vorhang und die gewundene Säule — ganz

ähnlich. Auch die beiden Kinder zeigen fast die gleiche Haltung, nur sind ihre Rollen vertauscht: der Knabe mit dem

Hut steht links, das Mädchen mit dem Fächer rechts. Nur wenig verändert ist einiges andere: das Mädchen reicht hier

dem Knaben einen Apfel hin und die Frau hält in der Linken statt der Handschuhe oder des Taschentuches einen Fächer.

Auf jener Ausstellung trug auch dieses ausgeführte Gemälde den Namen Van Dycks. Allein, die steife Haltung der

Figuren, die wenig geschickte Art der Komposition, die etwas nüchterne Färbung, daneben die trotz ausgesprochenem

Naturalismus lebendige und reizvolle Charakteristik der beiden Kindergestalten ließen schon damals an einen geringeren

Zeitgenossen Van Dycks denken, an Cornelis de Vos, der seither völlig unabhängig von einem berufenen Kenner dieses

Gebietes, von Rudolf Oldenbourg,3 als Maler dieses Bildes genannt worden ist. Zur völligen Sicherheit wird diese Annahme,

Abb. 2. Cornelis de Vos. Gruppenporträt.

'Ölgemälde im Besitze des Barons Maximilian von Erp in Rom.

Sie

chnung

selbst

1 Vergl. dessen Aufsatz über zwei Handzeichnungen Van Dycks von seiner italienischen Reise in diesen Mitteilungen, 1911, S. 1.

2 Die Abbildung nach Tresor de I'Art Beige au XVIIme siede, Brüssel 1912, Tafel LXXXVI.

3 Die flämische Malerei des XVII. Jahrhunderts, Berlin 1918, S. 80. Hier wird es als >ein imposantes Frauenbildnis mit zwei Kindern aus

römischem Privatbesitz« unter den Arbeiten Cornelis de Vos' aus der Zeit um 1630 angeführt.

39 —