■■■■1

Sehenen Bhtt

■ses sieht. DleV'H:

!dasB>^,nTlnnisS

H,nd-Colvmient^

■•antegnas " er

8>ws \ermerkt

r Manischen M1^

;n **«« Andre "

«"«t war* Das^

den Besitz der Brer

-Ulardudentischsetnkon,'

■ ln dem die Hano,

'e- gegen den Hinter^

\ olkchen belebter,

en umgebenen Mut;..

-s und in .Analogie b

.nkieren auch hier \

■rgabe der beiden Johannis-

.nggestrecktheit de

topfer verübenden P

in recht unverh.

JSta, Bartholon-

LI p < 1 • n n i-t m1fr A Ofl J

ar, .

ihm zugehi

mit der

Heiligen, mit aen

lr; vielleicht repru-,

und dessen ihm zusei»

Glaubens umgeben -

kontinuierlicher Ar-

3hbogens tragen, l -

;ltente,ledesBildau-

senlgmderFlucn:.

dem dazugehört

,r.K.totl.=-)-Ab ^ '

B^spi.1 ein. *»»*£»*.

den hauptsacbUcbs^

^•RecbU* V

'0h"d asB^"".

'PlANGA- CMZCHVN. Pi'PEULGWrO- EANGVE/I VNF^J\MT^OCENTo;iP»HTA'CfNqVS' SÄftSl

'l^JTRfNT0.'2PAB2O Dl 2 Wo« • b £AT O-»-■ Jf f VolMARtfO'Stt-'iABDJ. V6OTVNO • J.AÜ»Vs-'P2t8G.V

•CO*?. «JVl-VÜOäOM ß». GVDSi- -dTPÄTlATO-f Lf EiUlOi 'Gl ?.V' ACiTTA • i AV!Uf.-fKW>»-*-~

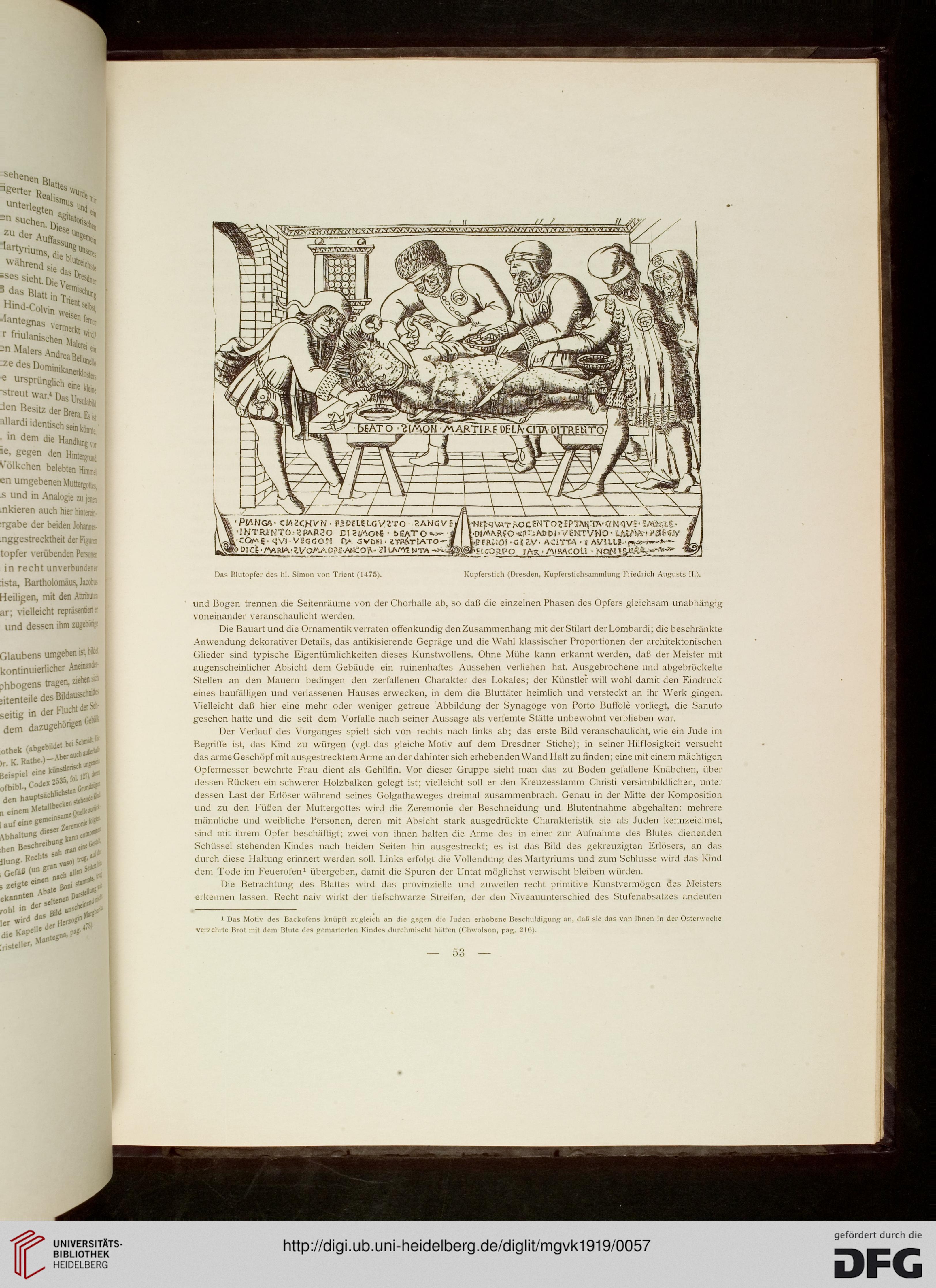

Das Blutupfer des hl. Simon von Trient (1475).

Kupferstich (Dresden, Kupferstichsammlung Friedlich Augusts II.).

und Bogen trennen die Seitenräume von der Chorhalle ab, so daß die einzelnen Phasen des Opfers gleichsam unabhängig

voneinander veranschaulicht werden.

Die Bauart und die Ornamentik verraten offenkundig den Zusammenhang mit der Stuart der Lombardi; die beschränkte

Anwendung dekorativer Details, das antikisierende Gepräge und die Wahl klassischer Proportionen der architektonischen

Glieder sind typische Eigentümlichkeiten dieses Kunstwollens. Ohne Mühe kann erkannt weiden, daß der Meister mit

augenscheinlicher Absicht dem Gebäude ein ruinenhaftes Aussehen verliehen hat. Ausgebrochene und abgebröckelte

Stellen an den Mauern bedingen den zerfallenen Charakter des Lokales; der Künstler will wohl damit den Eindruck

eines baufälligen und verlassenen Hauses erwecken, in dem die Bluttäter heimlich und versteckt an ihr Werk gingen.

Vielleicht daß hier eine mehr oder weniger getreue Abbildung der Synagoge von Porto Buffole vorliegt, die Sanuto

gesehen hatte und die seit dem Vorfalle nach seiner Aussage als verfemte Stätte unbewohnt verblieben war.

Der Verlauf des Vorganges spielt sich von rechts nach links ab; das erste Bild veranschaulicht, wie ein Jude im

Begriffe ist, das Kind zu würgen (vgl. das gleiche Motiv auf dem Dresdner Stiche); in seiner Hilflosigkeit versucht

das arme Geschöpf mit ausgestrecktemArme an der dahinter sich erhebenden Wand Halt zu finden; eine mit einem mächtigen

Opfermesser bewehrte Frau dient als Gehilfin. Vor dieser Gruppe sieht man das zu Boden gefallene Knäbchen, über

dessen Rücken ein schwerer Holzbalken gelegt ist; vielleicht soll er den Kreuzesstamm Christi versinnbildlichen, unter

dessen Last der Erlöser während seines Golgathaweges dreimal zusammenbrach. Genau in der Mitte der Komposition

und zu den Füßen der Muttergottes wird die Zeremonie der Beschneidung und Blutentnahme abgehalten: mehrere

männliche und weibliche Personen, deren mit Absicht stark ausgedrückte Charakteristik sie als Juden kennzeichnet.

sind mit ihrem Opfer beschäftigt; zwei von ihnen halten die Arme des in einer zur Aufnahme des Blutes dienenden

Schüssel stehenden Kindes nach beiden Seiten hin ausgestreckt; es ist das Bild des gekreuzigten Erlösers, an das

durch diese Haltung erinnert werden soll. Links erfolgt die Vollendung des Martyriums und zum Schlüsse wird das Kind

dem Tode im Feuerofen1 übergeben, damit die Spuren der Untat möglichst verwischt bleiben würden.

Die Betrachtung des Blattes wird das provinzielle und zuweilen recht primitive Kunstvermögen des Meisters

erkennen lassen. Recht naiv wirkt der tiefschwarze Streifen, der den Niveauunterschied des Stufenabsatzes andeuten

l Das Motiv des Backofens knüpft zugleich an die gegen die Juden erhobene Beschuldigung an, daß sie das von ihnen in der Ostcnvoche

verzehrte Brot mit dem Blute des gemarterten Kindes durchmischt hatten (Chwolson, pag. 216).

Sehenen Bhtt

■ses sieht. DleV'H:

!dasB>^,nTlnnisS

H,nd-Colvmient^

■•antegnas " er

8>ws \ermerkt

r Manischen M1^

;n **«« Andre "

«"«t war* Das^

den Besitz der Brer

-Ulardudentischsetnkon,'

■ ln dem die Hano,

'e- gegen den Hinter^

\ olkchen belebter,

en umgebenen Mut;..

-s und in .Analogie b

.nkieren auch hier \

■rgabe der beiden Johannis-

.nggestrecktheit de

topfer verübenden P

in recht unverh.

JSta, Bartholon-

LI p < 1 • n n i-t m1fr A Ofl J

ar, .

ihm zugehi

mit der

Heiligen, mit aen

lr; vielleicht repru-,

und dessen ihm zusei»

Glaubens umgeben -

kontinuierlicher Ar-

3hbogens tragen, l -

;ltente,ledesBildau-

senlgmderFlucn:.

dem dazugehört

,r.K.totl.=-)-Ab ^ '

B^spi.1 ein. *»»*£»*.

den hauptsacbUcbs^

^•RecbU* V

'0h"d asB^"".

'PlANGA- CMZCHVN. Pi'PEULGWrO- EANGVE/I VNF^J\MT^OCENTo;iP»HTA'CfNqVS' SÄftSl

'l^JTRfNT0.'2PAB2O Dl 2 Wo« • b £AT O-»-■ Jf f VolMARtfO'Stt-'iABDJ. V6OTVNO • J.AÜ»Vs-'P2t8G.V

•CO*?. «JVl-VÜOäOM ß». GVDSi- -dTPÄTlATO-f Lf EiUlOi 'Gl ?.V' ACiTTA • i AV!Uf.-fKW>»-*-~

Das Blutupfer des hl. Simon von Trient (1475).

Kupferstich (Dresden, Kupferstichsammlung Friedlich Augusts II.).

und Bogen trennen die Seitenräume von der Chorhalle ab, so daß die einzelnen Phasen des Opfers gleichsam unabhängig

voneinander veranschaulicht werden.

Die Bauart und die Ornamentik verraten offenkundig den Zusammenhang mit der Stuart der Lombardi; die beschränkte

Anwendung dekorativer Details, das antikisierende Gepräge und die Wahl klassischer Proportionen der architektonischen

Glieder sind typische Eigentümlichkeiten dieses Kunstwollens. Ohne Mühe kann erkannt weiden, daß der Meister mit

augenscheinlicher Absicht dem Gebäude ein ruinenhaftes Aussehen verliehen hat. Ausgebrochene und abgebröckelte

Stellen an den Mauern bedingen den zerfallenen Charakter des Lokales; der Künstler will wohl damit den Eindruck

eines baufälligen und verlassenen Hauses erwecken, in dem die Bluttäter heimlich und versteckt an ihr Werk gingen.

Vielleicht daß hier eine mehr oder weniger getreue Abbildung der Synagoge von Porto Buffole vorliegt, die Sanuto

gesehen hatte und die seit dem Vorfalle nach seiner Aussage als verfemte Stätte unbewohnt verblieben war.

Der Verlauf des Vorganges spielt sich von rechts nach links ab; das erste Bild veranschaulicht, wie ein Jude im

Begriffe ist, das Kind zu würgen (vgl. das gleiche Motiv auf dem Dresdner Stiche); in seiner Hilflosigkeit versucht

das arme Geschöpf mit ausgestrecktemArme an der dahinter sich erhebenden Wand Halt zu finden; eine mit einem mächtigen

Opfermesser bewehrte Frau dient als Gehilfin. Vor dieser Gruppe sieht man das zu Boden gefallene Knäbchen, über

dessen Rücken ein schwerer Holzbalken gelegt ist; vielleicht soll er den Kreuzesstamm Christi versinnbildlichen, unter

dessen Last der Erlöser während seines Golgathaweges dreimal zusammenbrach. Genau in der Mitte der Komposition

und zu den Füßen der Muttergottes wird die Zeremonie der Beschneidung und Blutentnahme abgehalten: mehrere

männliche und weibliche Personen, deren mit Absicht stark ausgedrückte Charakteristik sie als Juden kennzeichnet.

sind mit ihrem Opfer beschäftigt; zwei von ihnen halten die Arme des in einer zur Aufnahme des Blutes dienenden

Schüssel stehenden Kindes nach beiden Seiten hin ausgestreckt; es ist das Bild des gekreuzigten Erlösers, an das

durch diese Haltung erinnert werden soll. Links erfolgt die Vollendung des Martyriums und zum Schlüsse wird das Kind

dem Tode im Feuerofen1 übergeben, damit die Spuren der Untat möglichst verwischt bleiben würden.

Die Betrachtung des Blattes wird das provinzielle und zuweilen recht primitive Kunstvermögen des Meisters

erkennen lassen. Recht naiv wirkt der tiefschwarze Streifen, der den Niveauunterschied des Stufenabsatzes andeuten

l Das Motiv des Backofens knüpft zugleich an die gegen die Juden erhobene Beschuldigung an, daß sie das von ihnen in der Ostcnvoche

verzehrte Brot mit dem Blute des gemarterten Kindes durchmischt hatten (Chwolson, pag. 216).