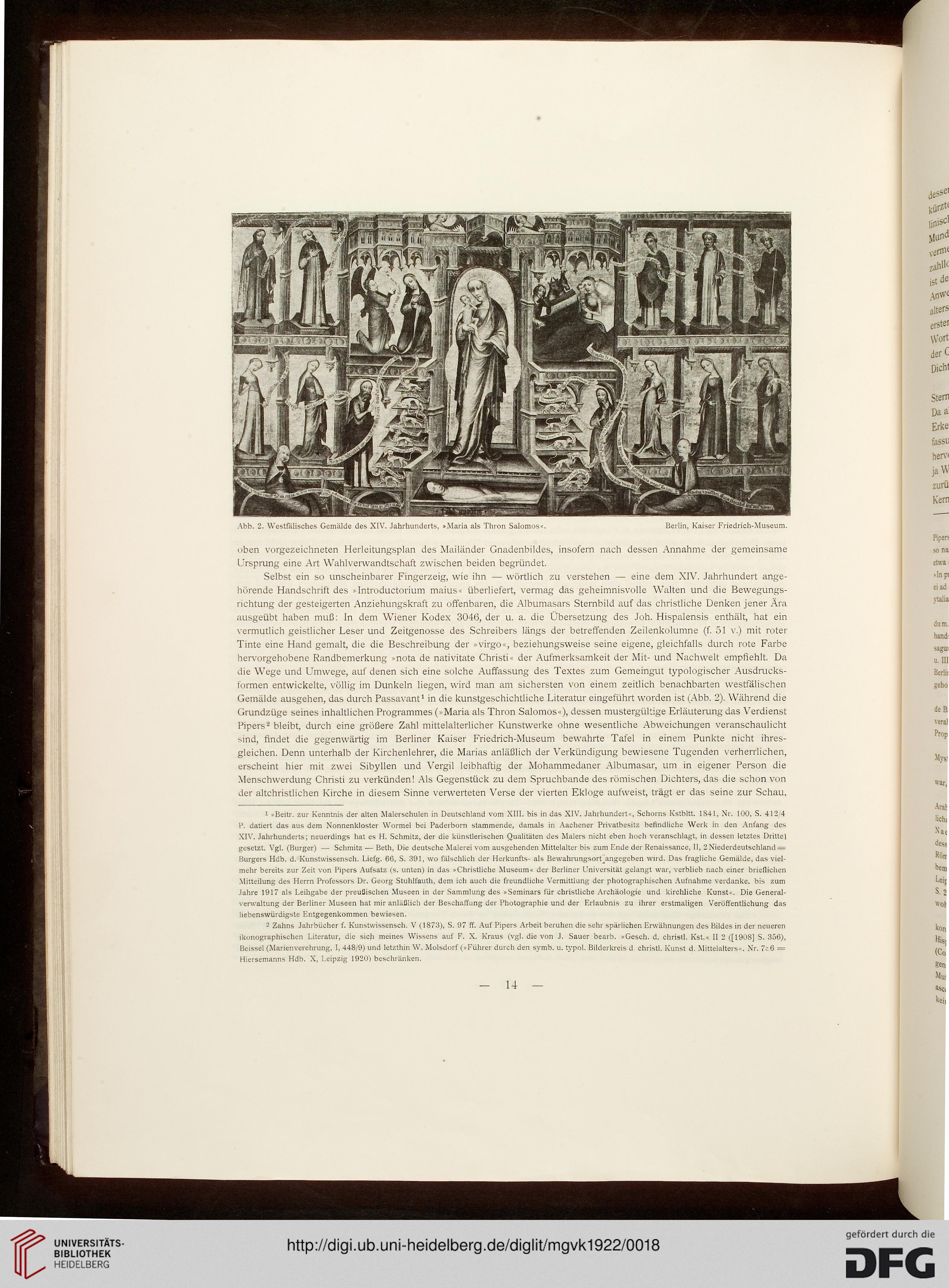

Abb. 2. Westfälisches Gemälde des XIV. Jahrhunderts, »Maria als Thron Salomos«

Berlin, Kaiser Friedrich-Museum.

oben vorgezeichneten Herleitungsplan des Mailänder Gnadenbildes, insofern nach dessen Annahme der gemeinsame

Ursprung eine Art Wahlverwandtschaft zwischen beiden begründet.

Selbst ein so unscheinbarer Fingerzeig, wie ihn — wörtlich zu verstehen — eine dem XIV. Jahrhundert ange-

hörende Handschrift des »Introductorium maius« überliefert, vermag das geheimnisvolle Walten und die Bewegungs-

richtung der gesteigerten Anziehungskraft zu offenbaren, die Albumasars Sternbild auf das christliche Denken jener Ära

ausgeübt haben muß: In dem Wiener Kodex 3046, der u. a. die Übersetzung des Joh. Hispalensis enthält, hat ein

vermutlich geistlicher Leser und Zeitgenosse des Schreibers längs der betreffenden Zeilenkolumne (f. 51 v.) mit roter

Tinte eine Hand gemalt, die die Beschreibung der »virgo«, beziehungsweise seine eigene, gleichfalls durch rote Farbe

hervorgehobene Randbemerkung »nota de nativitate Christi« der Aufmerksamkeit der Mit- und Nachwelt empfiehlt. Da

die Wege und Umwege, auf denen sich eine solche Auffassung des Textes zum Gemeingut typologischer Ausdrucks-

formen entwickelte, völlig im Dunkeln liegen, wird man am sichersten von einem zeitlich benachbarten westfälischen

Gemälde ausgehen, das durch Passavant1 in die kunstgeschichtliche Literatur eingeführt worden ist (Abb. 2). Während die

Grundzüge seines inhaltlichen Programmes (»Maria als Thron Salomos«), dessen mustergültige Erläuterung das Verdienst

Pipers2 bleibt, durch eine größere Zahl mittelalterlicher Kunstwerke ohne wesentliche Abweichungen veranschaulicht

sind, findet die gegenwärtig im Berliner Kaiser Friedrich-Museum bewahrte Tafel in einem Punkte nicht ihres-

gleichen. Denn unterhalb der Kirchenlehrer, die Marias anläßlich der Verkündigung bewiesene Tugenden verherrlichen,

erscheint hier mit zwei Sibyllen und Vergil leibhaftig der Mohammedaner Albumasar, um in eigener Person die

Menschwerdung Christi zu verkünden! Als Gegenstück zu dem Spruchbande des römischen Dichters, das die schon von

der altchristlichen Kirche in diesem Sinne verwerteten Verse der vierten Ekloge aufweist, trägt er das seine zur Schau.

1 »Beitr. zur Kenntnis der alten Malerschulen in Deutschland vom XIII. bis in das XIV. Jahrhundert«, Schorns Kstbltt. 1S41, Nr. 100, S. 412/4

P. datiert das aus dem Nonnenkloster Wormel bei Paderborn stammende, damals in Aachener Privatbesitz befindliche Werk in den Anfang des

XIV. Jahrhunderts; neuerdings hat es H. Schmitz, der die künstlerischen Qualitäten des Malers nicht eben hoch veranschlagt, in dessen letztes Drittel

gesetzt. Vgl. (Burger) — Schmitz — Beth. Die deutsche Malerei vom ausgehenden Mittelalter bis zum Ende der Renaissance, 11,2 Niederdeutschland -

Burgers Hdb. d. Kunstwissensch. Liefg. 66, S. 391, wo fälschlich der Herkunfts- als Bewahrungsort_angegeben wird. Das fragliche Gemälde, das viel-

mehr bereits zur Zeit von Pipers Aufsatz (s. unten) in das »Christliche Museum« der Berliner Universität gelangt war, verblieb nach einer brieflichen

Mitteilung des Herrn Professors Dr. Georg Stuhlfauth, dem ich auch die freundliehe Vermittlung der photographischen Aufnahme verdanke, bis zum

Jahre 1917 als Leihgabe der preußischen Museen in der Sammlung des »Seminars für christliche Archäologie und kirchliche Kunst«. Die General-

verwaltung der Berliner Museen hat mir anläßlich der Beschaffung der Photographie und der Erlaubnis zu ihrer erstmaligen Veröffentlichung das

liebenswürdigste Entgegenkommen bewiesen.

- Zahns Jahrbücher f. Kunstwissensch. V (1873), S. 97 ff. Auf Pipers Arbeit beruhen die sehr spärlichen Erwähnungen des Bildes in der neueren

ikunographischen Literatur, die sicji meines Wissens auf F. X. Kraus (vgl. die von J. Sauer bearb. »Gesch. d. Christi. Kst.« II 2 ([190S] S. 356),

Beissel (Marienverehrung, I, 448/9) und letzthin W. Molsdorf (»Führer durch den symb. u. typol. Bilderkreis d cbristl. Kunst d. Mittelalters... Nr. 7z6 -

Hiersemanns Hdb. X, Leipzig 1920) beschränken.

14

Berlin, Kaiser Friedrich-Museum.

oben vorgezeichneten Herleitungsplan des Mailänder Gnadenbildes, insofern nach dessen Annahme der gemeinsame

Ursprung eine Art Wahlverwandtschaft zwischen beiden begründet.

Selbst ein so unscheinbarer Fingerzeig, wie ihn — wörtlich zu verstehen — eine dem XIV. Jahrhundert ange-

hörende Handschrift des »Introductorium maius« überliefert, vermag das geheimnisvolle Walten und die Bewegungs-

richtung der gesteigerten Anziehungskraft zu offenbaren, die Albumasars Sternbild auf das christliche Denken jener Ära

ausgeübt haben muß: In dem Wiener Kodex 3046, der u. a. die Übersetzung des Joh. Hispalensis enthält, hat ein

vermutlich geistlicher Leser und Zeitgenosse des Schreibers längs der betreffenden Zeilenkolumne (f. 51 v.) mit roter

Tinte eine Hand gemalt, die die Beschreibung der »virgo«, beziehungsweise seine eigene, gleichfalls durch rote Farbe

hervorgehobene Randbemerkung »nota de nativitate Christi« der Aufmerksamkeit der Mit- und Nachwelt empfiehlt. Da

die Wege und Umwege, auf denen sich eine solche Auffassung des Textes zum Gemeingut typologischer Ausdrucks-

formen entwickelte, völlig im Dunkeln liegen, wird man am sichersten von einem zeitlich benachbarten westfälischen

Gemälde ausgehen, das durch Passavant1 in die kunstgeschichtliche Literatur eingeführt worden ist (Abb. 2). Während die

Grundzüge seines inhaltlichen Programmes (»Maria als Thron Salomos«), dessen mustergültige Erläuterung das Verdienst

Pipers2 bleibt, durch eine größere Zahl mittelalterlicher Kunstwerke ohne wesentliche Abweichungen veranschaulicht

sind, findet die gegenwärtig im Berliner Kaiser Friedrich-Museum bewahrte Tafel in einem Punkte nicht ihres-

gleichen. Denn unterhalb der Kirchenlehrer, die Marias anläßlich der Verkündigung bewiesene Tugenden verherrlichen,

erscheint hier mit zwei Sibyllen und Vergil leibhaftig der Mohammedaner Albumasar, um in eigener Person die

Menschwerdung Christi zu verkünden! Als Gegenstück zu dem Spruchbande des römischen Dichters, das die schon von

der altchristlichen Kirche in diesem Sinne verwerteten Verse der vierten Ekloge aufweist, trägt er das seine zur Schau.

1 »Beitr. zur Kenntnis der alten Malerschulen in Deutschland vom XIII. bis in das XIV. Jahrhundert«, Schorns Kstbltt. 1S41, Nr. 100, S. 412/4

P. datiert das aus dem Nonnenkloster Wormel bei Paderborn stammende, damals in Aachener Privatbesitz befindliche Werk in den Anfang des

XIV. Jahrhunderts; neuerdings hat es H. Schmitz, der die künstlerischen Qualitäten des Malers nicht eben hoch veranschlagt, in dessen letztes Drittel

gesetzt. Vgl. (Burger) — Schmitz — Beth. Die deutsche Malerei vom ausgehenden Mittelalter bis zum Ende der Renaissance, 11,2 Niederdeutschland -

Burgers Hdb. d. Kunstwissensch. Liefg. 66, S. 391, wo fälschlich der Herkunfts- als Bewahrungsort_angegeben wird. Das fragliche Gemälde, das viel-

mehr bereits zur Zeit von Pipers Aufsatz (s. unten) in das »Christliche Museum« der Berliner Universität gelangt war, verblieb nach einer brieflichen

Mitteilung des Herrn Professors Dr. Georg Stuhlfauth, dem ich auch die freundliehe Vermittlung der photographischen Aufnahme verdanke, bis zum

Jahre 1917 als Leihgabe der preußischen Museen in der Sammlung des »Seminars für christliche Archäologie und kirchliche Kunst«. Die General-

verwaltung der Berliner Museen hat mir anläßlich der Beschaffung der Photographie und der Erlaubnis zu ihrer erstmaligen Veröffentlichung das

liebenswürdigste Entgegenkommen bewiesen.

- Zahns Jahrbücher f. Kunstwissensch. V (1873), S. 97 ff. Auf Pipers Arbeit beruhen die sehr spärlichen Erwähnungen des Bildes in der neueren

ikunographischen Literatur, die sicji meines Wissens auf F. X. Kraus (vgl. die von J. Sauer bearb. »Gesch. d. Christi. Kst.« II 2 ([190S] S. 356),

Beissel (Marienverehrung, I, 448/9) und letzthin W. Molsdorf (»Führer durch den symb. u. typol. Bilderkreis d cbristl. Kunst d. Mittelalters... Nr. 7z6 -

Hiersemanns Hdb. X, Leipzig 1920) beschränken.

14