dramatischen Momenten verhältnismäßig arme Episode —ihrTempelleben —

mitunter zum Gegenstand eines besonderen geistlichen Schauspieles1

erwählt wurde, wird man in diesem Zusammenhange mit gebührendem

Interesse vernehmen.

All die genannten Umstände mußten folgerichtig dahin zusammen-

wirken, daß von den beiden inhaltlichen Komponenten der Ährenmadonnen

alsbald die der Tempeljungfrau vollends das Übergewicht erhielt. Dem naiven

Beschauer hatte das Ährenkleid wohl von jeher nur als schmückendes

Beiwerk gegolten, dessen tiefere Bedeutung kaum durchgefühlt wurde.

Wie ließe sich sonst das abermals beredte Schweigen verstehen, das noch die

ausführlichsten Anrufungen2 solcher Gnadenbilder hinsichtlich des Ernte-

segens bewahren? Es fehlt sogar nicht an konkreten Beweisen für die un-

vollkommene Apperzeption der Grundelemente der Vorlage; unter den Ein-

blattdrucken der Wiegenzeit begegnet man hie und da Mariendarstellungen,

die auf den ersten Blick ihre Abhängigkeit vom Mailänder Typus verraten,

sich aber seines sinnfälligsten Merkmales entledigt haben.3 Um so mehr

muß es anderseits wundernehmen, daß gerade die bildende Kunst, läßt man

die Ährenmadonnen beiseite, den dankbaren Vorwurf der Jungfrauenidylle

im Gotteshause als selbständiges Thema ganz auffallend vernachlässigt. Wie

seine Darstellung bis zur Entstehung des Mailänder Gnadenbildes auf ganz

vereinzelte Fälle4 beschränkt bleibt, so pflegen auch die zahllosen Bilder-

folgen des Marienlebens, die dem XV. und XVI. Jahrhundert entstammen,

von der Schilderung des Tempelganges (»Maria Opferung«) unmittelbar

zu dem Wunder der ergrünenden Stäbe oder (in der Regel) zur Verlobungs-

szene überzuleiten: eine Beobachtung, die gleichsam als ein argumentum ex

silentio noch nachträglich zugunsten meiner anfänglich nur zaghaft geäußerten Vermutung nutzbar ist, dergemäß

dieselbe Quelle, auf die der Ursprung der Ährenmadonna zurückgeführt wurde, gleichzeitig bereits den Keimtrieb zu

deren Auffassung als Tempeljungfrau in sich trug. Es ließe sich dann auch leichter erklären, daß diese Verkörperung der

auserwählten Magd im Dienste des Herrn, sobald ihr auf Grund des Albumasar-Textes ein für allemal ein den

apokryphen Berichten artfremdes Motiv aufgepfropft war, ihrer ersten geistigen Heimat einigermaßen entrückt erschient

der dem Mailänder Archetyp verliehene Rang und Charakter eines Gnadenbildes mag mit dazu beigetragen haben, die

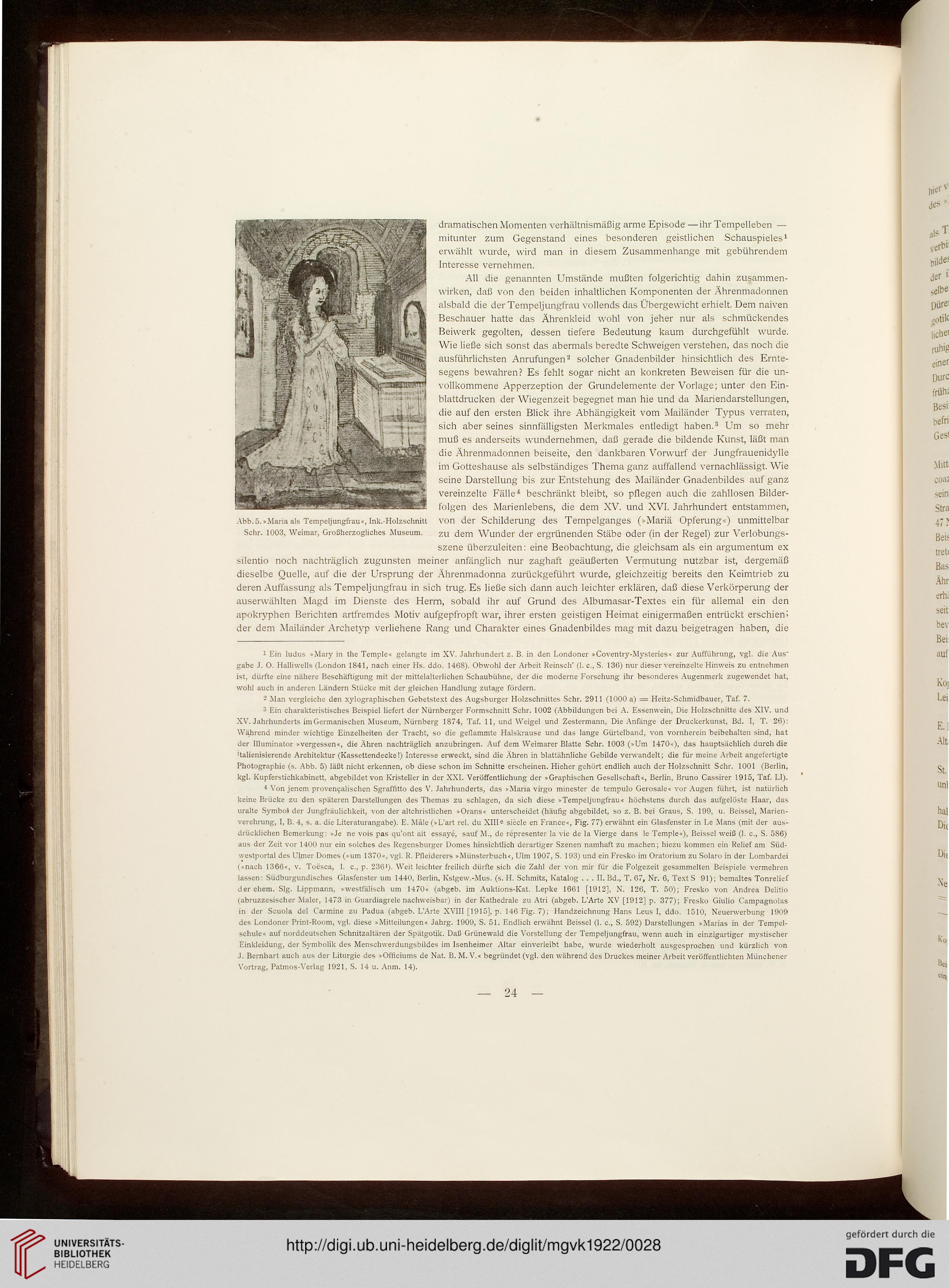

Abb. 5.

Sehr.

Maria als Tempeljungfrau*, Ink.-Holzschnitt

1003, Weimar, Großherzogliches Museum.

1 Ein ludus »Mary in the Temple« gelangte im XV. Jahrhundert z. B. in den Londoner »Coventry-Mysteries« zur Aufführung, vgl. die Aus"

gäbe J. 0. Halliwells (London 1841, nach einer Hs. ddo. 1468). Obwohl der Arbeit Reinsch' (1. c, S. 136) nur dieser vereinzelte Hinweis zu entnehmen

ist, dürfte eine nähere Beschäftigung mit der mittelalterlichen Schaubühne, der die moderne Forschung ihr besonderes Augenmerk zugewendet hat,

wohl auch in anderen Ländern Stücke mit der gleichen Handlung zutage fördern.

- Man vergleiche den xylographischen Gebetstext des Augsburger Holzschnittes Sehr. 2911 (1000 a) = Heitz-Schmidbauer, Taf. 7.

3 Ein charakteristisches Beispiel liefert der Nürnberger Formschnitt Sehr. 1002 (Abbildungen bei A. Essenwein, Die Holzschnitte des XIV. und

XV. Jahrhunderts im Germanischen Museum, Nürnberg 1874, Taf. 11, und Weigel und Zestermann, Die Anfänge der Druckerkunst, Bd. I, T. 26):

Während minder wichtige Einzelheiten der Tracht, so die gellammte Halskrause und das lange Gürtelband, von vornherein beibehalten sind, hat

der Illuminator »vergessen«, die Ähren nachträglich anzubringen. Auf dem Weimarer Blatte Sehr. 1003 (»Um 1470«), das hauptsächlich durch die

'talienisierende Architektur (Kassettendecke!) Interesse erweckt, sind die Ähren in blattähnliche Gebilde verwandelt; die für meine Arbeit angefertigte

Photographie (s. Abb. 5) läßt nicht erkennen, ob diese schon im Schnitte erscheinen. Hieher gehört endlich auch der Holzschnitt Sehr. 1001 (Berlin,

kgl. Kupferstichkabinett, abgebildet von Kristeller in der XXI. Veröffentlichung der »Graphischen Gesellschaft«, Berlin, Bruno Cassirer 1915, Taf. LI).

4 Von jenem provencalischen Sgraffitto des V. Jahrhunderts, das »Maria virgo minester de tempulo Gerosale« vor Augen führt, ist natürlich

keine Brücke zu den späteren Darstellungen des Themas zu schlagen, da sich diese »Tempeljungfrau« höchstens durch das aufgelöste Haar, das

uralte Symbol der Jungfräulichkeit, von der altchristlichen »Orans« unterscheidet (häufig abgebildet, so z. B. bei Graus, S. 199, u. Beissel, Marien-

verehrung, I, B. 4, s. a. die Literaturangabe). E. Male (»L'art rel. du XHIe siccle en France«, Fig. 77) erwähnt ein Glasfenster in Le Mans (mit der aus-

drücklichen Bemerkung: »Je ne vois pas qu'ont ait essaye, sauf M., de representer la vie de la Vierge dans le Temple«), Beissel weiß (1. c, S. 586)

aus der Zeit vor 1400 nur ein solches des Regensburger Domes hinsichtlich derartiger Szenen namhaft zu machen; hiezu kommen ein Relief am Süd-

westportal des Ulmer Domes (»um 1370«, vgl. R. Pfleiderers »Münsterbuch«, Ulm 1907, S. 193) und ein Fresko im Oratorium zu Solaro in der Lombardei

(»nach 1366«, v. Toesca, 1. c., p. 2361). Weit leichter freilich dürfte sich die Zahl der von mir für die Folgezeit gesammelten Beispiele vermehren

lassen: Südburgundisches Glasfenster um 1440, Berlin, Kstgew.-Mus. (s. H. Schmitz, Katalog ... II. Bd., T. 67, Nr. 6, Text S 91); bemaltes Tonrelief

der ehem. Slg. Lippmann, »westfälisch um 1470« (abgeb. im Auktions-Kat. Lepke 1661 [1912], N. 126, T. 50); Fresko von Andrea Delitio

(abruzzesischer Maler, 1473 in Guardiagrele nachweisbar) in der Kathedrale zu Atri (abgeb. L'Arte XV [1912] p. 377); Fresko Giulio Campagnolas

in der Scuola del Carmine zu Padua (abgeb. L'Arte XVIII [1915], p. 146 Fig. 7); Handzeichnung Hans Leus I, ddo. 1510, Neuerwerbung 1909

des Londoner Print-Room, vgl. diese »Mitteilungen« Jahrg. 1909, S. 51. Endlich erwähnt Beissel (1. c, S. 592) Darstellungen »Marias in der Tempel-

^L'liule« auf norddeutschen Schnitzaltären der Spätgotik. Daß Grünewald die Vorstellung der Tempeljungfrau, wenn auch in einzigartiger mystischer

Einkleidung, der Symbolik des Menschwerdungsbildes im Isenheimer Altar einverleibt habe, wurde wiederholt ausgesprochen und kürzlich von

J. Bernhart auch aus der Liturgie des »Officiums de Nat. B. M. V.« begründet (vgl. den während des Druckes meiner Arbeit veröffentlichten Münchener

Vortrag, Patmos-Verlag 1921, S. 14 u. Anm. 14).

24 —

mitunter zum Gegenstand eines besonderen geistlichen Schauspieles1

erwählt wurde, wird man in diesem Zusammenhange mit gebührendem

Interesse vernehmen.

All die genannten Umstände mußten folgerichtig dahin zusammen-

wirken, daß von den beiden inhaltlichen Komponenten der Ährenmadonnen

alsbald die der Tempeljungfrau vollends das Übergewicht erhielt. Dem naiven

Beschauer hatte das Ährenkleid wohl von jeher nur als schmückendes

Beiwerk gegolten, dessen tiefere Bedeutung kaum durchgefühlt wurde.

Wie ließe sich sonst das abermals beredte Schweigen verstehen, das noch die

ausführlichsten Anrufungen2 solcher Gnadenbilder hinsichtlich des Ernte-

segens bewahren? Es fehlt sogar nicht an konkreten Beweisen für die un-

vollkommene Apperzeption der Grundelemente der Vorlage; unter den Ein-

blattdrucken der Wiegenzeit begegnet man hie und da Mariendarstellungen,

die auf den ersten Blick ihre Abhängigkeit vom Mailänder Typus verraten,

sich aber seines sinnfälligsten Merkmales entledigt haben.3 Um so mehr

muß es anderseits wundernehmen, daß gerade die bildende Kunst, läßt man

die Ährenmadonnen beiseite, den dankbaren Vorwurf der Jungfrauenidylle

im Gotteshause als selbständiges Thema ganz auffallend vernachlässigt. Wie

seine Darstellung bis zur Entstehung des Mailänder Gnadenbildes auf ganz

vereinzelte Fälle4 beschränkt bleibt, so pflegen auch die zahllosen Bilder-

folgen des Marienlebens, die dem XV. und XVI. Jahrhundert entstammen,

von der Schilderung des Tempelganges (»Maria Opferung«) unmittelbar

zu dem Wunder der ergrünenden Stäbe oder (in der Regel) zur Verlobungs-

szene überzuleiten: eine Beobachtung, die gleichsam als ein argumentum ex

silentio noch nachträglich zugunsten meiner anfänglich nur zaghaft geäußerten Vermutung nutzbar ist, dergemäß

dieselbe Quelle, auf die der Ursprung der Ährenmadonna zurückgeführt wurde, gleichzeitig bereits den Keimtrieb zu

deren Auffassung als Tempeljungfrau in sich trug. Es ließe sich dann auch leichter erklären, daß diese Verkörperung der

auserwählten Magd im Dienste des Herrn, sobald ihr auf Grund des Albumasar-Textes ein für allemal ein den

apokryphen Berichten artfremdes Motiv aufgepfropft war, ihrer ersten geistigen Heimat einigermaßen entrückt erschient

der dem Mailänder Archetyp verliehene Rang und Charakter eines Gnadenbildes mag mit dazu beigetragen haben, die

Abb. 5.

Sehr.

Maria als Tempeljungfrau*, Ink.-Holzschnitt

1003, Weimar, Großherzogliches Museum.

1 Ein ludus »Mary in the Temple« gelangte im XV. Jahrhundert z. B. in den Londoner »Coventry-Mysteries« zur Aufführung, vgl. die Aus"

gäbe J. 0. Halliwells (London 1841, nach einer Hs. ddo. 1468). Obwohl der Arbeit Reinsch' (1. c, S. 136) nur dieser vereinzelte Hinweis zu entnehmen

ist, dürfte eine nähere Beschäftigung mit der mittelalterlichen Schaubühne, der die moderne Forschung ihr besonderes Augenmerk zugewendet hat,

wohl auch in anderen Ländern Stücke mit der gleichen Handlung zutage fördern.

- Man vergleiche den xylographischen Gebetstext des Augsburger Holzschnittes Sehr. 2911 (1000 a) = Heitz-Schmidbauer, Taf. 7.

3 Ein charakteristisches Beispiel liefert der Nürnberger Formschnitt Sehr. 1002 (Abbildungen bei A. Essenwein, Die Holzschnitte des XIV. und

XV. Jahrhunderts im Germanischen Museum, Nürnberg 1874, Taf. 11, und Weigel und Zestermann, Die Anfänge der Druckerkunst, Bd. I, T. 26):

Während minder wichtige Einzelheiten der Tracht, so die gellammte Halskrause und das lange Gürtelband, von vornherein beibehalten sind, hat

der Illuminator »vergessen«, die Ähren nachträglich anzubringen. Auf dem Weimarer Blatte Sehr. 1003 (»Um 1470«), das hauptsächlich durch die

'talienisierende Architektur (Kassettendecke!) Interesse erweckt, sind die Ähren in blattähnliche Gebilde verwandelt; die für meine Arbeit angefertigte

Photographie (s. Abb. 5) läßt nicht erkennen, ob diese schon im Schnitte erscheinen. Hieher gehört endlich auch der Holzschnitt Sehr. 1001 (Berlin,

kgl. Kupferstichkabinett, abgebildet von Kristeller in der XXI. Veröffentlichung der »Graphischen Gesellschaft«, Berlin, Bruno Cassirer 1915, Taf. LI).

4 Von jenem provencalischen Sgraffitto des V. Jahrhunderts, das »Maria virgo minester de tempulo Gerosale« vor Augen führt, ist natürlich

keine Brücke zu den späteren Darstellungen des Themas zu schlagen, da sich diese »Tempeljungfrau« höchstens durch das aufgelöste Haar, das

uralte Symbol der Jungfräulichkeit, von der altchristlichen »Orans« unterscheidet (häufig abgebildet, so z. B. bei Graus, S. 199, u. Beissel, Marien-

verehrung, I, B. 4, s. a. die Literaturangabe). E. Male (»L'art rel. du XHIe siccle en France«, Fig. 77) erwähnt ein Glasfenster in Le Mans (mit der aus-

drücklichen Bemerkung: »Je ne vois pas qu'ont ait essaye, sauf M., de representer la vie de la Vierge dans le Temple«), Beissel weiß (1. c, S. 586)

aus der Zeit vor 1400 nur ein solches des Regensburger Domes hinsichtlich derartiger Szenen namhaft zu machen; hiezu kommen ein Relief am Süd-

westportal des Ulmer Domes (»um 1370«, vgl. R. Pfleiderers »Münsterbuch«, Ulm 1907, S. 193) und ein Fresko im Oratorium zu Solaro in der Lombardei

(»nach 1366«, v. Toesca, 1. c., p. 2361). Weit leichter freilich dürfte sich die Zahl der von mir für die Folgezeit gesammelten Beispiele vermehren

lassen: Südburgundisches Glasfenster um 1440, Berlin, Kstgew.-Mus. (s. H. Schmitz, Katalog ... II. Bd., T. 67, Nr. 6, Text S 91); bemaltes Tonrelief

der ehem. Slg. Lippmann, »westfälisch um 1470« (abgeb. im Auktions-Kat. Lepke 1661 [1912], N. 126, T. 50); Fresko von Andrea Delitio

(abruzzesischer Maler, 1473 in Guardiagrele nachweisbar) in der Kathedrale zu Atri (abgeb. L'Arte XV [1912] p. 377); Fresko Giulio Campagnolas

in der Scuola del Carmine zu Padua (abgeb. L'Arte XVIII [1915], p. 146 Fig. 7); Handzeichnung Hans Leus I, ddo. 1510, Neuerwerbung 1909

des Londoner Print-Room, vgl. diese »Mitteilungen« Jahrg. 1909, S. 51. Endlich erwähnt Beissel (1. c, S. 592) Darstellungen »Marias in der Tempel-

^L'liule« auf norddeutschen Schnitzaltären der Spätgotik. Daß Grünewald die Vorstellung der Tempeljungfrau, wenn auch in einzigartiger mystischer

Einkleidung, der Symbolik des Menschwerdungsbildes im Isenheimer Altar einverleibt habe, wurde wiederholt ausgesprochen und kürzlich von

J. Bernhart auch aus der Liturgie des »Officiums de Nat. B. M. V.« begründet (vgl. den während des Druckes meiner Arbeit veröffentlichten Münchener

Vortrag, Patmos-Verlag 1921, S. 14 u. Anm. 14).

24 —