C-Ä

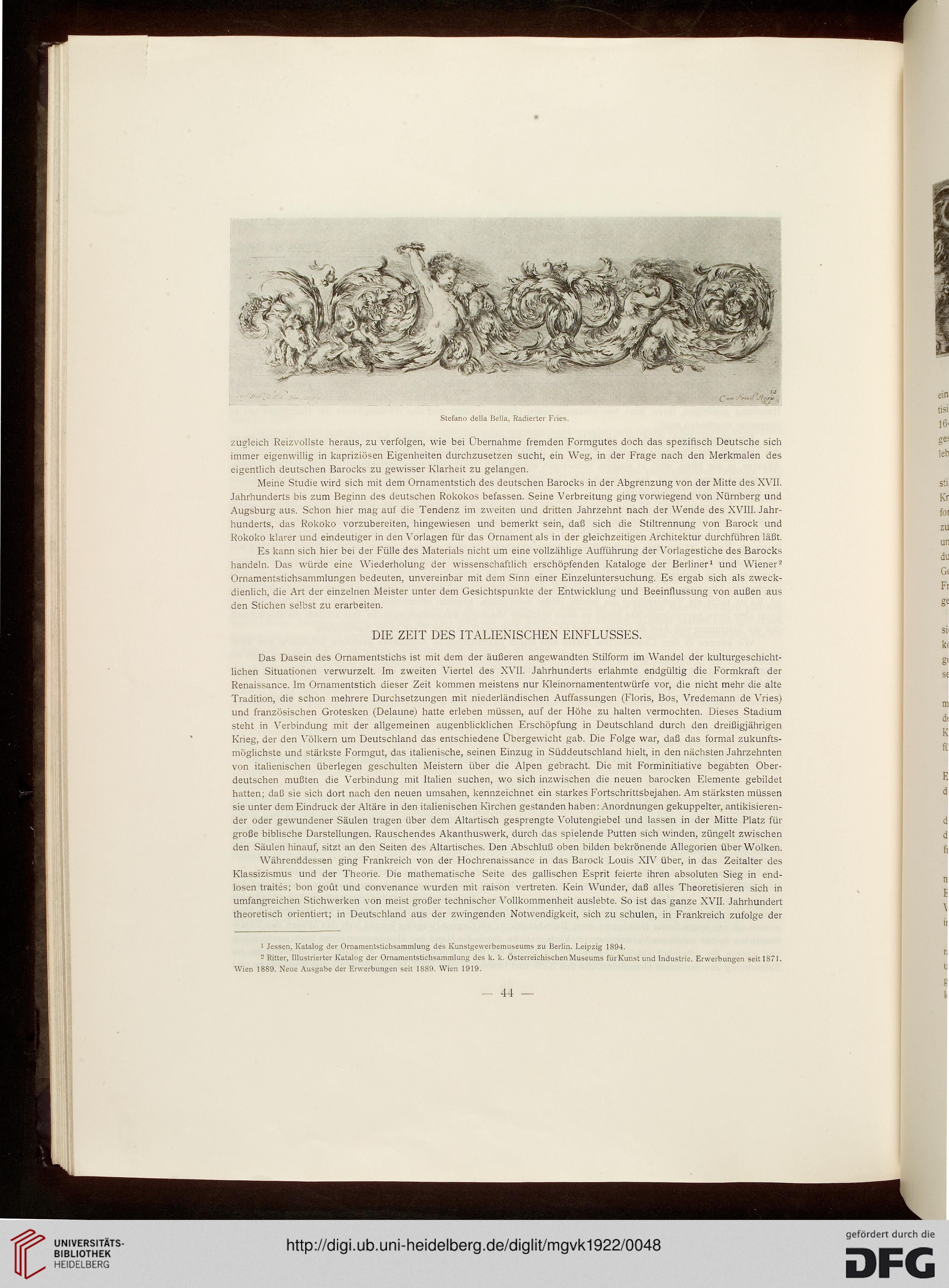

Stefano della Bella, Radierter Fries.

zugleich Reizvollste heraus, zu verfolgen, wie bei Übernahme fremden Formgutes doch das spezifisch Deutsche sich

immer eigenwillig in kapriziösen Eigenheiten durchzusetzen sucht, ein Weg, in der Frage nach den Merkmalen des

eigentlich deutschen Barocks zu gewisser Klarheit zu gelangen.

Meine Studie wird sich mit dem Ornamentstich des deutschen Barocks in der Abgrenzung von der Mitte des XVII.

Jahrhunderts bis zum Beginn des deutschen Rokokos befassen. Seine Verbreitung ging vorwiegend von Nürnberg und

Augsburg aus. Schon hier mag auf die Tendenz im zweiten und dritten Jahrzehnt nach der Wende des XVIII. Jahr-

hunderts, das Rokoko vorzubereiten, hingewiesen und bemerkt sein, daß sich die Stiltrennung von Barock und

Rokoko klarer und eindeutiger in den Vorlagen für das Ornament als in der gleichzeitigen Architektur durchführen läßt.

Es kann sich hier bei der Fülle des Materials nicht um eine vollzählige Aufführung der Vorlagestiche des Barocks

handeln. Das würde eine Wiederholung der wissenschaftlich erschöpfenden Kataloge der Berliner1 und Wiener2

Ornamentstichsammlungen bedeuten, unvereinbar mit dem Sinn einer Einzeluntersuchung. Es ergab sich als zweck-

dienlich, die Art der einzelnen Meister unter dem Gesichtspunkte der Entwicklung und Beeinflussung von außen aus

den Stichen selbst zu erarbeiten.

DIE ZEIT DES ITALIENISCHEN EINFLUSSES.

Das Dasein des Ornamentstichs ist mit dem der äußeren angewandten Stilform im Wandel der kulturgeschicht-

lichen Situationen verwurzelt. Im zweiten Viertel des XVII. Jahrhunderts erlahmte endgültig die Formkraft der

Renaissance. Im Ornamentstich dieser Zeit kommen meistens nur Kleinornamententwürfe vor, die nicht mehr die alte

Tradition, die schon mehrere Durchsetzungen mit niederländischen Auffassungen (Floris, Bos, Vredemann de Vries)

und französischen Grotesken (Delaune) hatte erleben müssen, auf der Höhe zu halten vermochten. Dieses Stadium

steht in Verbindung mit der allgemeinen augenblicklichen Erschöpfung in Deutschland durch den dreißigjährigen

Krieg, der den Völkern um Deutschland das entschiedene Übergewicht gab. Die Folge war, daß das formal zukunfts-

möglichste und stärkste Formgut, das italienische, seinen Einzug in Süddeutschland hielt, in den nächsten Jahrzehnten

von italienischen überlegen geschulten Meistern über die Alpen gebracht. Die mit Forminitiative begabten Ober-

deutschen mußten die Verbindung mit Italien suchen, wo sich inzwischen die neuen barocken Elemente gebildet

hatten; daß sie sich dort nach den neuen umsahen, kennzeichnet ein starkes Fortschrittsbejahen. Am stärksten müssen

sie unter dem Eindruck der Altäre in den italienischen Kirchen gestanden haben: Anordnungen gekuppelter, antikisieren-

der oder gewundener Säulen tragen über dem Altartisch gesprengte Volutengiebel und lassen in der Mitte Platz für

große biblische Darstellungen. Rauschendes Akanthuswerk, durch das spielende Putten sich winden, züngelt zwischen

den Säulen hinauf, sitzt an den Seiten des Altartisches. Den Abschluß oben bilden bekrönende Allegorien über Wolken.

Währenddessen ging Frankreich von der Hochrenaissance in das Barock Louis XIV über, in das Zeitalter des

Klassizismus und der Theorie. Die mathematische Seite des gallischen Esprit feierte ihren absoluten Sieg in end-

losen traites; bon goüt und convenance wurden mit raison vertreten. Kein Wunder, daß alles Theoretisieren sich in

umfangreichen Stichwerken von meist großer technischer Vollkommenheit auslebte. So ist das ganze XVII. Jahrhundert

theoretisch orientiert; in Deutschland aus der zwingenden Notwendigkeit, sich zu schulen, in Frankreich zufolge der

1 Jessen, Katalog der Ornamentstichsammlung des Kunstgewerbemuseums zu Berlin. Leipzig 1894.

2 Ritter, Illustrierter Katalog der Ornamentstichsammlung des k. k. Österreichischen Museums fürKunst und Industrie. Erwerbungen seit 1S7

Wien 1889. Neue Ausgabe der Erwerbungen seit 1889. Wien 1919.

— 44 —

Stefano della Bella, Radierter Fries.

zugleich Reizvollste heraus, zu verfolgen, wie bei Übernahme fremden Formgutes doch das spezifisch Deutsche sich

immer eigenwillig in kapriziösen Eigenheiten durchzusetzen sucht, ein Weg, in der Frage nach den Merkmalen des

eigentlich deutschen Barocks zu gewisser Klarheit zu gelangen.

Meine Studie wird sich mit dem Ornamentstich des deutschen Barocks in der Abgrenzung von der Mitte des XVII.

Jahrhunderts bis zum Beginn des deutschen Rokokos befassen. Seine Verbreitung ging vorwiegend von Nürnberg und

Augsburg aus. Schon hier mag auf die Tendenz im zweiten und dritten Jahrzehnt nach der Wende des XVIII. Jahr-

hunderts, das Rokoko vorzubereiten, hingewiesen und bemerkt sein, daß sich die Stiltrennung von Barock und

Rokoko klarer und eindeutiger in den Vorlagen für das Ornament als in der gleichzeitigen Architektur durchführen läßt.

Es kann sich hier bei der Fülle des Materials nicht um eine vollzählige Aufführung der Vorlagestiche des Barocks

handeln. Das würde eine Wiederholung der wissenschaftlich erschöpfenden Kataloge der Berliner1 und Wiener2

Ornamentstichsammlungen bedeuten, unvereinbar mit dem Sinn einer Einzeluntersuchung. Es ergab sich als zweck-

dienlich, die Art der einzelnen Meister unter dem Gesichtspunkte der Entwicklung und Beeinflussung von außen aus

den Stichen selbst zu erarbeiten.

DIE ZEIT DES ITALIENISCHEN EINFLUSSES.

Das Dasein des Ornamentstichs ist mit dem der äußeren angewandten Stilform im Wandel der kulturgeschicht-

lichen Situationen verwurzelt. Im zweiten Viertel des XVII. Jahrhunderts erlahmte endgültig die Formkraft der

Renaissance. Im Ornamentstich dieser Zeit kommen meistens nur Kleinornamententwürfe vor, die nicht mehr die alte

Tradition, die schon mehrere Durchsetzungen mit niederländischen Auffassungen (Floris, Bos, Vredemann de Vries)

und französischen Grotesken (Delaune) hatte erleben müssen, auf der Höhe zu halten vermochten. Dieses Stadium

steht in Verbindung mit der allgemeinen augenblicklichen Erschöpfung in Deutschland durch den dreißigjährigen

Krieg, der den Völkern um Deutschland das entschiedene Übergewicht gab. Die Folge war, daß das formal zukunfts-

möglichste und stärkste Formgut, das italienische, seinen Einzug in Süddeutschland hielt, in den nächsten Jahrzehnten

von italienischen überlegen geschulten Meistern über die Alpen gebracht. Die mit Forminitiative begabten Ober-

deutschen mußten die Verbindung mit Italien suchen, wo sich inzwischen die neuen barocken Elemente gebildet

hatten; daß sie sich dort nach den neuen umsahen, kennzeichnet ein starkes Fortschrittsbejahen. Am stärksten müssen

sie unter dem Eindruck der Altäre in den italienischen Kirchen gestanden haben: Anordnungen gekuppelter, antikisieren-

der oder gewundener Säulen tragen über dem Altartisch gesprengte Volutengiebel und lassen in der Mitte Platz für

große biblische Darstellungen. Rauschendes Akanthuswerk, durch das spielende Putten sich winden, züngelt zwischen

den Säulen hinauf, sitzt an den Seiten des Altartisches. Den Abschluß oben bilden bekrönende Allegorien über Wolken.

Währenddessen ging Frankreich von der Hochrenaissance in das Barock Louis XIV über, in das Zeitalter des

Klassizismus und der Theorie. Die mathematische Seite des gallischen Esprit feierte ihren absoluten Sieg in end-

losen traites; bon goüt und convenance wurden mit raison vertreten. Kein Wunder, daß alles Theoretisieren sich in

umfangreichen Stichwerken von meist großer technischer Vollkommenheit auslebte. So ist das ganze XVII. Jahrhundert

theoretisch orientiert; in Deutschland aus der zwingenden Notwendigkeit, sich zu schulen, in Frankreich zufolge der

1 Jessen, Katalog der Ornamentstichsammlung des Kunstgewerbemuseums zu Berlin. Leipzig 1894.

2 Ritter, Illustrierter Katalog der Ornamentstichsammlung des k. k. Österreichischen Museums fürKunst und Industrie. Erwerbungen seit 1S7

Wien 1889. Neue Ausgabe der Erwerbungen seit 1889. Wien 1919.

— 44 —