4*

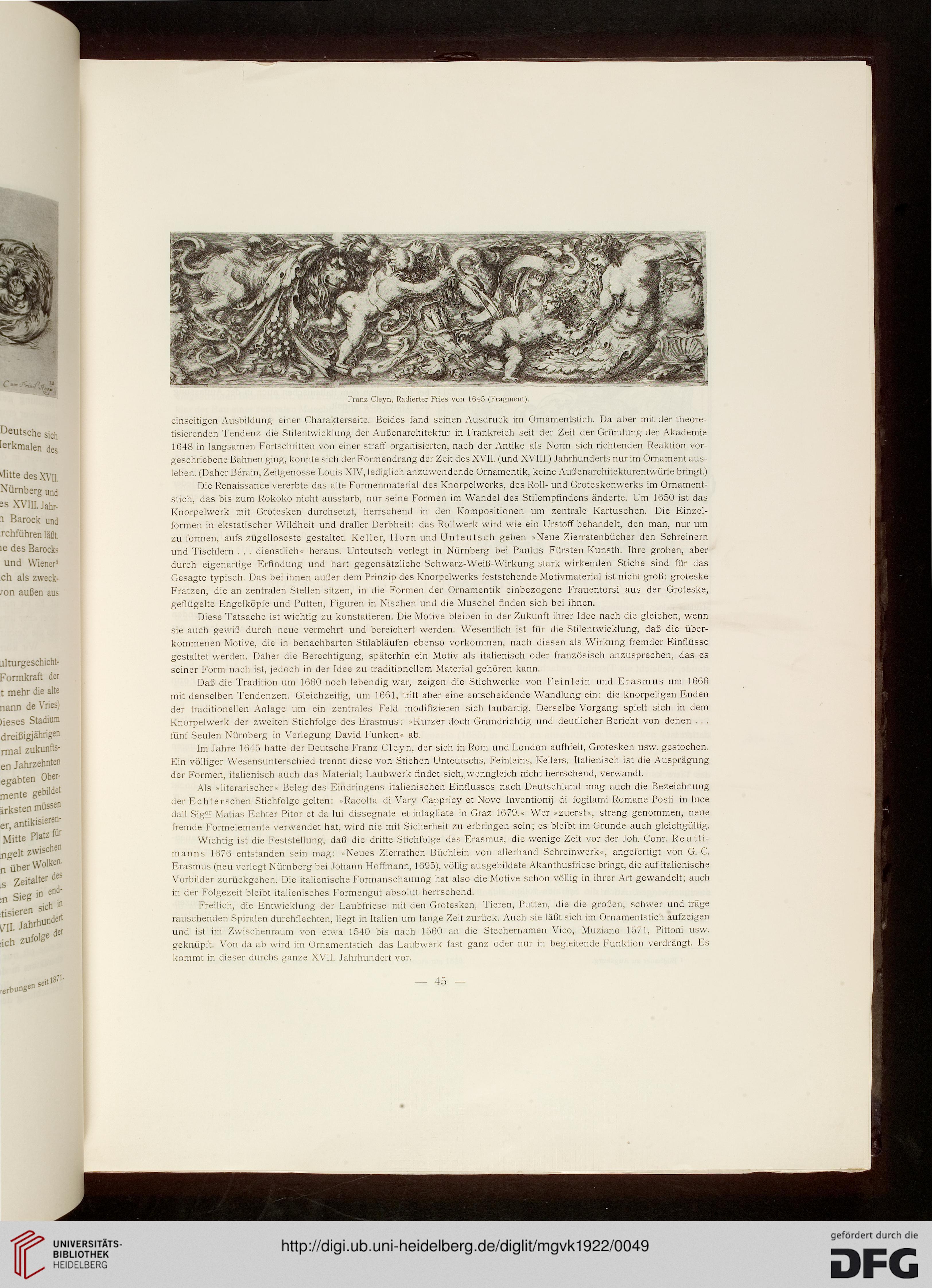

Franz Cleyn, Radierter Fries von 16-45 (Fragment).

einseitigen Ausbildung einer Charakterseite. Beides fand seinen Ausdruck im Ornamentstich. Da aber mit der theore-

tisierenden Tendenz die Stilentwicklung der Außenarchitektur in Frankreich seit der Zeit der Gründung der Akademie

1648 in langsamen Fortschritten von einer straff organisierten, nach der Antike als Norm sich richtenden Reaktion vor-

geschriebene Bahnen ging, konnte sich der Formendrang der Zeit des XVII. (und XVIII.) Jahrhunderts nur im Ornament aus-

leben. (Daher Berain, Zeitgenosse Louis XIV, lediglich anzuwendende Ornamentik, keine Außenarchitekturentwürfe bringt.)

Die Renaissance vererbte das alte Formenmaterial des Knorpelwerks, des Roll- und Groteskenwerks im Ornament-

slich. das bis zum Rokoko nicht ausstarb, nur seine Formen im Wandel des Stilempfindens änderte. Um 1650 ist das

Knorpelwerk mit Grotesken durchsetzt, herrschend in den Kompositionen um zentrale Kartuschen. Die Einzel-

formen in ekstatischer Wildheit und draller Derbheit: das Rollwerk wird wie ein Urstoff behandelt, den man, nur um

zu formen, aufs zügelloseste gestaltet. Keller, Hörn und Unteutsch geben »Neue Zierratenbücher den Schreinern

und Tischlern . . . dienstlich« heraus. Unteutsch verlegt in Nürnberg bei Paulus Fürsten Kunsth. Ihre groben, aber

durch eigenartige Erfindung und hart gegensätzliche Schwarz-Weiß-Wirkung stark wirkenden Stiche sind für das

Gesagte typisch. Das bei ihnen außer dem Prinzip des Knorpelwerks feststehende Motivmaterial ist nicht groß: groteske

Fratzen, die an zentralen Stellen sitzen, in die Formen der Ornamentik einbezogene Frauentorsi aus der Groteske,

geflügelte Engelköpfe und Putten, Figuren in Nischen und die Muschel finden sich bei ihnen.

Diese Tatsache ist wichtig zu konstatieren. Die Motive bleiben in der Zukunft ihrer Idee nach die gleichen, wenn

sie auch gewiß durch neue vermehrt und bereichert werden. Wesentlich ist für die Stilentwicklung, daß die über-

kommenen Motive, die in benachbarten Stilabläufen ebenso vorkommen, nach diesen als Wirkung fremder Einflüsse

gestaltet werden. Daher die Berechtigung, späterhin ein Motiv als italienisch oder französisch anzusprechen, das es

seiner Form nach ist, jedoch in der Idee zu traditionellem Material gehören kann.

Daß die Tradition um 1660 noch lebendig war, zeigen die Stichwerke von Feinlein und Erasmus um 1666

mit denselben Tendenzen. Gleichzeitig, um 1661, tritt aber eine entscheidende Wandlung ein: die knorpeligen Enden

der traditionellen Anlage um ein zentrales Feld modifizieren sich laubartig. Derselbe Vorgang spielt sich in dem

Knorpelwerk der zweiten Stichfolge des Erasmus: »Kurzer doch Grundrichtig und deutlicher Bericht von denen . . .

fünf Seulen Nürnberg in Verlegung David Funken« ab.

Im Jahre 1645 hatte der Deutsche Franz Cleyn, der sich in Rom und London aufhielt, Grotesken usw. gestochen.

Ein völliger Wesensunterschied trennt diese von Stichen Unteutschs, Feinleins, Kellers. Italienisch ist die Ausprägung

der Formen, italienisch auch das Material; Laubwerk findet sich,wenngleich nicht herrschend, verwandt.

Als »literarischer« Beleg des Eindringens italienischen Einflusses nach Deutschland mag auch die Bezeichnung

der Echterschen Stichfolge gelten: »Racolta di Vary Cappricy et Nove Inventtonij di fogilami Romane Posti in luce

dall SigEr Matias Echter Pitor et da lui dissegnate et intagliate in Graz 1679.« Wer »zuerst«, streng genommen, neue

fremde Formelemente verwendet hat, wird nie mit Sicherheit zu erbringen sein; es bleibt im Grunde auch gleichgültig.

Wichtig ist die Feststellung, daß die dritte Stichfolge des Erasmus, die wenige Zeit vor der Jon. Conr. Reutti-

manns 1670 entstanden sein mag: »Neues Zierrathen Büchlein von allerhand Schreinwerk«, angefertigt von G. C.

Erasmus (neu verlegt Nürnberg bei Johann Hoffmann, 1695), völlig ausgebildete Akanthusfriese bringt, die auf italienische

Vorbilder zurückgehen. Die italienische Formanschauung hat also die Motive schon völlig in ihrer Art gewandelt; auch

in der Folgezeit bleibt italienisches Formengut absolut herrschend.

Freilich, die Entwicklung der Laubfnese mit den Grotesken, Tieren, Putten, die die großen, schwer und träge

rauschenden Spiralen durchflechten, liegt in Italien um lange Zeit zurück. Auch sie läßt sich im Ornamentstich aufzeigen

und ist im Zwischenraum von etwa 1540 bis nach 1560 an die Stechernamen Vico, Muziano 1571, Pittoni usw.

geknüpft. Von da ab wird im Ornamentstich das Laubwerk fast ganz oder nur in begleitende Funktion verdrängt. Es

kommt in dieser durchs ganze XVII. Jahrhundert vor.

,n*i"8"'

45

Franz Cleyn, Radierter Fries von 16-45 (Fragment).

einseitigen Ausbildung einer Charakterseite. Beides fand seinen Ausdruck im Ornamentstich. Da aber mit der theore-

tisierenden Tendenz die Stilentwicklung der Außenarchitektur in Frankreich seit der Zeit der Gründung der Akademie

1648 in langsamen Fortschritten von einer straff organisierten, nach der Antike als Norm sich richtenden Reaktion vor-

geschriebene Bahnen ging, konnte sich der Formendrang der Zeit des XVII. (und XVIII.) Jahrhunderts nur im Ornament aus-

leben. (Daher Berain, Zeitgenosse Louis XIV, lediglich anzuwendende Ornamentik, keine Außenarchitekturentwürfe bringt.)

Die Renaissance vererbte das alte Formenmaterial des Knorpelwerks, des Roll- und Groteskenwerks im Ornament-

slich. das bis zum Rokoko nicht ausstarb, nur seine Formen im Wandel des Stilempfindens änderte. Um 1650 ist das

Knorpelwerk mit Grotesken durchsetzt, herrschend in den Kompositionen um zentrale Kartuschen. Die Einzel-

formen in ekstatischer Wildheit und draller Derbheit: das Rollwerk wird wie ein Urstoff behandelt, den man, nur um

zu formen, aufs zügelloseste gestaltet. Keller, Hörn und Unteutsch geben »Neue Zierratenbücher den Schreinern

und Tischlern . . . dienstlich« heraus. Unteutsch verlegt in Nürnberg bei Paulus Fürsten Kunsth. Ihre groben, aber

durch eigenartige Erfindung und hart gegensätzliche Schwarz-Weiß-Wirkung stark wirkenden Stiche sind für das

Gesagte typisch. Das bei ihnen außer dem Prinzip des Knorpelwerks feststehende Motivmaterial ist nicht groß: groteske

Fratzen, die an zentralen Stellen sitzen, in die Formen der Ornamentik einbezogene Frauentorsi aus der Groteske,

geflügelte Engelköpfe und Putten, Figuren in Nischen und die Muschel finden sich bei ihnen.

Diese Tatsache ist wichtig zu konstatieren. Die Motive bleiben in der Zukunft ihrer Idee nach die gleichen, wenn

sie auch gewiß durch neue vermehrt und bereichert werden. Wesentlich ist für die Stilentwicklung, daß die über-

kommenen Motive, die in benachbarten Stilabläufen ebenso vorkommen, nach diesen als Wirkung fremder Einflüsse

gestaltet werden. Daher die Berechtigung, späterhin ein Motiv als italienisch oder französisch anzusprechen, das es

seiner Form nach ist, jedoch in der Idee zu traditionellem Material gehören kann.

Daß die Tradition um 1660 noch lebendig war, zeigen die Stichwerke von Feinlein und Erasmus um 1666

mit denselben Tendenzen. Gleichzeitig, um 1661, tritt aber eine entscheidende Wandlung ein: die knorpeligen Enden

der traditionellen Anlage um ein zentrales Feld modifizieren sich laubartig. Derselbe Vorgang spielt sich in dem

Knorpelwerk der zweiten Stichfolge des Erasmus: »Kurzer doch Grundrichtig und deutlicher Bericht von denen . . .

fünf Seulen Nürnberg in Verlegung David Funken« ab.

Im Jahre 1645 hatte der Deutsche Franz Cleyn, der sich in Rom und London aufhielt, Grotesken usw. gestochen.

Ein völliger Wesensunterschied trennt diese von Stichen Unteutschs, Feinleins, Kellers. Italienisch ist die Ausprägung

der Formen, italienisch auch das Material; Laubwerk findet sich,wenngleich nicht herrschend, verwandt.

Als »literarischer« Beleg des Eindringens italienischen Einflusses nach Deutschland mag auch die Bezeichnung

der Echterschen Stichfolge gelten: »Racolta di Vary Cappricy et Nove Inventtonij di fogilami Romane Posti in luce

dall SigEr Matias Echter Pitor et da lui dissegnate et intagliate in Graz 1679.« Wer »zuerst«, streng genommen, neue

fremde Formelemente verwendet hat, wird nie mit Sicherheit zu erbringen sein; es bleibt im Grunde auch gleichgültig.

Wichtig ist die Feststellung, daß die dritte Stichfolge des Erasmus, die wenige Zeit vor der Jon. Conr. Reutti-

manns 1670 entstanden sein mag: »Neues Zierrathen Büchlein von allerhand Schreinwerk«, angefertigt von G. C.

Erasmus (neu verlegt Nürnberg bei Johann Hoffmann, 1695), völlig ausgebildete Akanthusfriese bringt, die auf italienische

Vorbilder zurückgehen. Die italienische Formanschauung hat also die Motive schon völlig in ihrer Art gewandelt; auch

in der Folgezeit bleibt italienisches Formengut absolut herrschend.

Freilich, die Entwicklung der Laubfnese mit den Grotesken, Tieren, Putten, die die großen, schwer und träge

rauschenden Spiralen durchflechten, liegt in Italien um lange Zeit zurück. Auch sie läßt sich im Ornamentstich aufzeigen

und ist im Zwischenraum von etwa 1540 bis nach 1560 an die Stechernamen Vico, Muziano 1571, Pittoni usw.

geknüpft. Von da ab wird im Ornamentstich das Laubwerk fast ganz oder nur in begleitende Funktion verdrängt. Es

kommt in dieser durchs ganze XVII. Jahrhundert vor.

,n*i"8"'

45