Das Laub dereben erwähnten schmalenFrieseReutti-

manns von 1676 ist sonderbar zerschlissen gezaddelt; die

Akanthusblüten haben sonnenblumenartige Form. In der

zwei Jahre später erschienenen Stichfolge dreht es sich

in großen Spiralen, ebenso in der dritten: beide verlegte

Ulrich Stapff in Augsburg. In seiner vierten geht Reutti-

mann auf die erste zurück und flicht als Bereicherung

Adler ein, die Girlanden halten (Blatt 2), Hunde, die einen

Panther jagen (Blatt 3), Truthahn, Papagei und Hasen. Tiere

haben die älteren italienischen Akanthuserfinder nur ge-

legentlich in ihre Kompositionen einbezogen, wohl ver-

wendet sie Stefano della Bella, besonders den Adler, der

bei Reuttimann dem italienischen auch in der Auffassung

des Tieres sehr ähnelt.

Auch rein technisch erinnert die etwas geschlissene

Art an della Bella. Abb. S. 65 des Berliner Ornament-

stich-Kataloges vermittelt einigermaßen den Eindruck der

Stichtechnik della Bellas. Es liegt die Vermutung nahe,

daß Reuttimann sehr eklektisch zu seinen Synthesen ge-

kommen ist, eine Erscheinung, die auch später wieder

begegnen wird: die Friese sind kaum nach den eben er-

wähnten Stechern, sondern nach ihrer Anwendung in der

Architektur gezeichnet und aus Ornamentstichen ent-

nommene Formen in sie verflochten. 1681 gibt Reuttimann

viereckige Füllungen heraus und Entwürfe zu Akanthus-

blüten und noch später eine Ausgabe, vor der einige andere

einzuschieben sind.

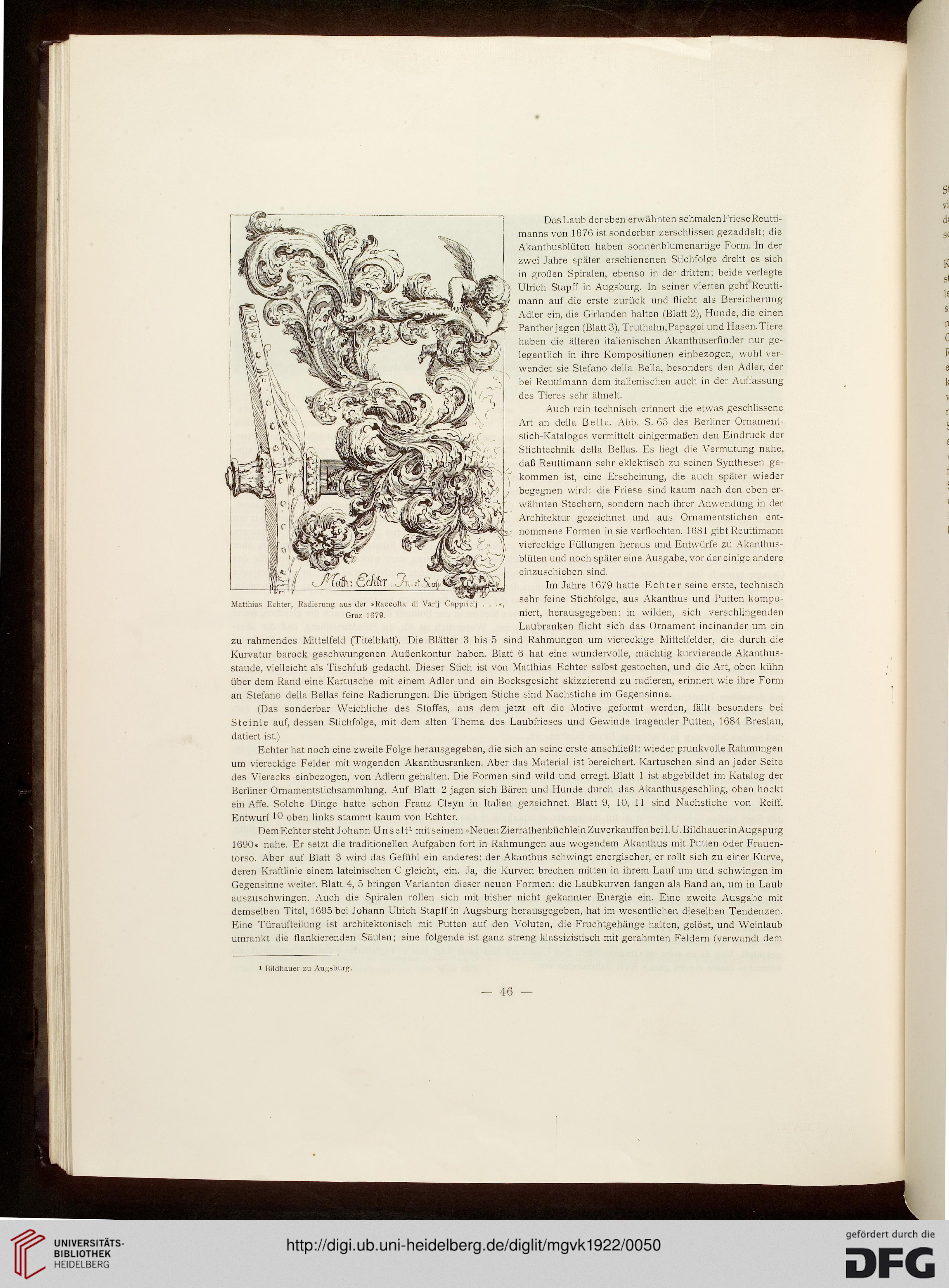

Im Jahre 1679 hatte Echter seine erste, technisch

sehr feine Stichfolge, aus Akanthus und Putten kompo-

niert, herausgegeben: in wilden, sich verschlingenden

Laubranken flicht sich das Ornament ineinander um ein

zu rahmendes Mittelfeld (Titelblatt). Die Blätter 3 bis 5 sind Rahmungen um viereckige Mittelfelder, die durch die

Kurvatur barock geschwungenen Außenkontur haben. Blatt 6 hat eine wundervolle, mächtig kurvierende Akanthus-

staude, vielleicht als Tischfuß gedacht. Dieser Stich ist von Matthias Echter selbst gestochen, und die Art, oben kühn

über dem Rand eine Kartusche mit einem Adler und ein Bocksgesicht skizzierend zu radieren, erinnert wie ihre Form

an Stefano della Bellas feine Radierungen. Die übrigen Stiche sind Nachstiche im Gegensinne.

(Das sonderbar Weichliche des Stoffes, aus dem jetzt oft die Motive geformt werden, fällt besonders bei

Steinle auf, dessen Stichfolge, mit dem alten Thema des Laubfrieses und Gewinde tragender Putten, 1684 Breslau,

datiert ist.)

Echter hat noch eine zweite Folge herausgegeben, die sich an seine erste anschließt: wieder prunkvolle Rahmungen

um viereckige Felder mit wogenden Akanthusranken. Aber das Material ist bereichert. Kartuschen sind an jeder Seite

des Vierecks einbezogen, von Adlern gehalten. Die Formen sind wild und erregt. Blatt 1 ist abgebildet im Katalog der

Berliner Ornamentstichsammlung. Auf Blatt 2 jagen sich Bären und Hunde durch das Akanthusgeschling, oben hockt

ein Affe. Solche Dinge hatte schon Franz Cleyn in Italien gezeichnet. Blatt 9, 10, 11 sind Nachstiche von Reiff.

Entwurf 10 oben links stammt kaum von Echter.

DemEchter steht Johann Unselt1 mitseinem»NeuenZierrathenbüchleinZuverkauffenbeil.U.BildhauerinAugspurg

1690« nahe. Er setzt die traditionellen Aufgaben fort in Rahmungen aus wogendem Akanthus mit Putten oder Frauen-

torso. Aber auf Blatt 3 wird das Gefühl ein anderes: der Akanthus schwingt energischer, er rollt sich zu einer Kurve,

deren Kraftlinie einem lateinischen C gleicht, ein. Ja, die Kurven brechen mitten in ihrem Lauf um und schwingen im

Gegensinne weiter. Blatt 4, 5 bringen Varianten dieser neuen Formen: die Laubkurven fangen als Band an, um in Laub

auszuschwingen. Auch die Spiralen rollen sich mit bisher nicht gekannter Energie ein. Eine zweite Ausgabe mit

demselben Titel, 1695 bei Johann Ulrich Stapff in Augsburg herausgegeben, hat im wesentlichen dieselben Tendenzen.

Eine Türaufteilung ist architektonisch mit Putten auf den Voluten, die Fruchtgehänge halten, gelöst, und Weinlaub

umrankt die flankierenden Säulen; eine folgende ist ganz streng klassizistisch mit gerahmten Feldern (verwandt dem

Matthias Echter, Radierung aus der »Raccolta di Varij Cappricij

Graz 1679.

1 Bildhauer zu Augsburg.

46 —

Hü

manns von 1676 ist sonderbar zerschlissen gezaddelt; die

Akanthusblüten haben sonnenblumenartige Form. In der

zwei Jahre später erschienenen Stichfolge dreht es sich

in großen Spiralen, ebenso in der dritten: beide verlegte

Ulrich Stapff in Augsburg. In seiner vierten geht Reutti-

mann auf die erste zurück und flicht als Bereicherung

Adler ein, die Girlanden halten (Blatt 2), Hunde, die einen

Panther jagen (Blatt 3), Truthahn, Papagei und Hasen. Tiere

haben die älteren italienischen Akanthuserfinder nur ge-

legentlich in ihre Kompositionen einbezogen, wohl ver-

wendet sie Stefano della Bella, besonders den Adler, der

bei Reuttimann dem italienischen auch in der Auffassung

des Tieres sehr ähnelt.

Auch rein technisch erinnert die etwas geschlissene

Art an della Bella. Abb. S. 65 des Berliner Ornament-

stich-Kataloges vermittelt einigermaßen den Eindruck der

Stichtechnik della Bellas. Es liegt die Vermutung nahe,

daß Reuttimann sehr eklektisch zu seinen Synthesen ge-

kommen ist, eine Erscheinung, die auch später wieder

begegnen wird: die Friese sind kaum nach den eben er-

wähnten Stechern, sondern nach ihrer Anwendung in der

Architektur gezeichnet und aus Ornamentstichen ent-

nommene Formen in sie verflochten. 1681 gibt Reuttimann

viereckige Füllungen heraus und Entwürfe zu Akanthus-

blüten und noch später eine Ausgabe, vor der einige andere

einzuschieben sind.

Im Jahre 1679 hatte Echter seine erste, technisch

sehr feine Stichfolge, aus Akanthus und Putten kompo-

niert, herausgegeben: in wilden, sich verschlingenden

Laubranken flicht sich das Ornament ineinander um ein

zu rahmendes Mittelfeld (Titelblatt). Die Blätter 3 bis 5 sind Rahmungen um viereckige Mittelfelder, die durch die

Kurvatur barock geschwungenen Außenkontur haben. Blatt 6 hat eine wundervolle, mächtig kurvierende Akanthus-

staude, vielleicht als Tischfuß gedacht. Dieser Stich ist von Matthias Echter selbst gestochen, und die Art, oben kühn

über dem Rand eine Kartusche mit einem Adler und ein Bocksgesicht skizzierend zu radieren, erinnert wie ihre Form

an Stefano della Bellas feine Radierungen. Die übrigen Stiche sind Nachstiche im Gegensinne.

(Das sonderbar Weichliche des Stoffes, aus dem jetzt oft die Motive geformt werden, fällt besonders bei

Steinle auf, dessen Stichfolge, mit dem alten Thema des Laubfrieses und Gewinde tragender Putten, 1684 Breslau,

datiert ist.)

Echter hat noch eine zweite Folge herausgegeben, die sich an seine erste anschließt: wieder prunkvolle Rahmungen

um viereckige Felder mit wogenden Akanthusranken. Aber das Material ist bereichert. Kartuschen sind an jeder Seite

des Vierecks einbezogen, von Adlern gehalten. Die Formen sind wild und erregt. Blatt 1 ist abgebildet im Katalog der

Berliner Ornamentstichsammlung. Auf Blatt 2 jagen sich Bären und Hunde durch das Akanthusgeschling, oben hockt

ein Affe. Solche Dinge hatte schon Franz Cleyn in Italien gezeichnet. Blatt 9, 10, 11 sind Nachstiche von Reiff.

Entwurf 10 oben links stammt kaum von Echter.

DemEchter steht Johann Unselt1 mitseinem»NeuenZierrathenbüchleinZuverkauffenbeil.U.BildhauerinAugspurg

1690« nahe. Er setzt die traditionellen Aufgaben fort in Rahmungen aus wogendem Akanthus mit Putten oder Frauen-

torso. Aber auf Blatt 3 wird das Gefühl ein anderes: der Akanthus schwingt energischer, er rollt sich zu einer Kurve,

deren Kraftlinie einem lateinischen C gleicht, ein. Ja, die Kurven brechen mitten in ihrem Lauf um und schwingen im

Gegensinne weiter. Blatt 4, 5 bringen Varianten dieser neuen Formen: die Laubkurven fangen als Band an, um in Laub

auszuschwingen. Auch die Spiralen rollen sich mit bisher nicht gekannter Energie ein. Eine zweite Ausgabe mit

demselben Titel, 1695 bei Johann Ulrich Stapff in Augsburg herausgegeben, hat im wesentlichen dieselben Tendenzen.

Eine Türaufteilung ist architektonisch mit Putten auf den Voluten, die Fruchtgehänge halten, gelöst, und Weinlaub

umrankt die flankierenden Säulen; eine folgende ist ganz streng klassizistisch mit gerahmten Feldern (verwandt dem

Matthias Echter, Radierung aus der »Raccolta di Varij Cappricij

Graz 1679.

1 Bildhauer zu Augsburg.

46 —

Hü