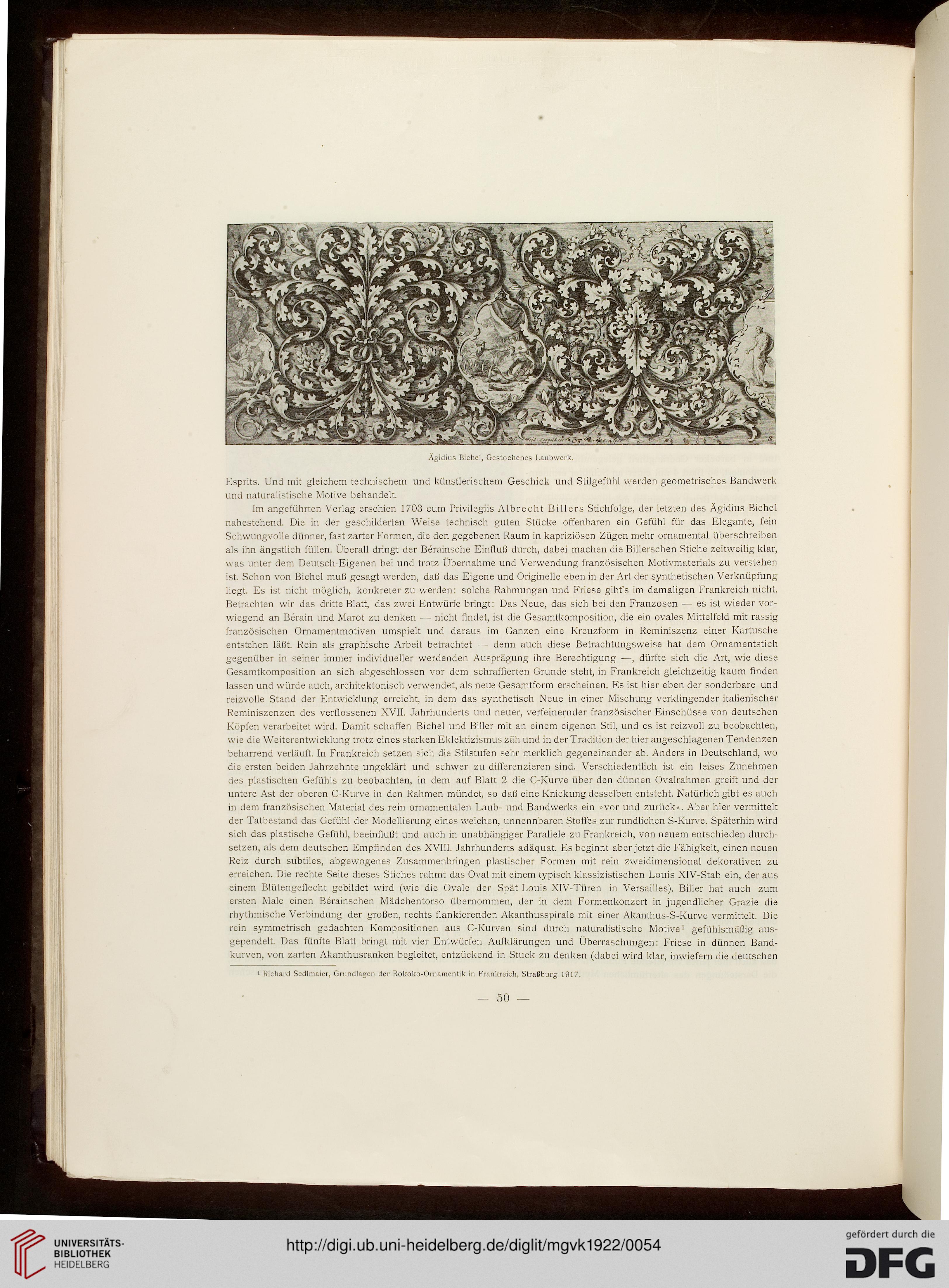

Ägidius Bichel, Gestochenes Laubwerk.

Esprits. Und mit gleichem technischem und künstlerischem Geschick und Stilgefühl werden geometrisches Bandwerk

und naturalistische Motive behandelt.

Im angeführten Verlag erschien 1703 cum Privilegiis Albrecht Billers Stichfolge, der letzten des Ägidius Bichel

nahestehend. Die in der geschilderten Weise technisch guten Stücke offenbaren ein Gefühl für das Elegante, fein

Schwungvolle dünner, fast zarter Formen, die den gegebenen Raum in kapriziösen Zügen mehr ornamental überschreiben

als ihn ängstlich füllen. Überall dringt der Berainsche Einfluß durch, dabei machen die Billerschen Stiche zeitweilig klar,

was unter dem Deutsch-Eigenen bei und trotz Übernahme und Verwendung französischen Motivmaterials zu verstehen

ist. Schon von Bichel muß gesagt werden, daß das Eigene und Originelle eben in der Art der synthetischen Verknüpfung

liegt. Es ist nicht möglich, konkreter zu werden: solche Rahmungen und Friese gibt's im damaligen Frankreich nicht.

Betrachten wir das dritte Blatt, das zwei Entwürfe bringt: Das Neue, das sich bei den Franzosen — es ist wieder vor-

wiegend an Berain und Marot zu denken — nicht findet, ist die Gesamtkompositton, die ein ovales Mittelfeld mit rassig

französischen Ornamentmotiven umspielt und daraus im Ganzen eine Kreuzform in Reminiszenz einer Kartusche

entstehen läßt. Rein als graphische Arbeit betrachtet — denn auch diese Betrachtungsweise hat dem Ornamentstich

gegenüber in seiner immer individueller werdenden Ausprägung ihre Berechtigung —, dürfte sich die Art, wie diese

Gesamtkomposition an sich abgeschlossen vor dem schraffierten Grunde steht, in Frankreich gleichzeitig kaum finden

lassen und würde auch, architektonisch verwendet, als neue Gesamtform erscheinen. Es ist hier eben der sonderbare und

reizvolle Stand der Entwicklung erreicht, in dem das synthetisch Neue in einer Mischung verklingender italienischer

Reminiszenzen des verflossenen XVII. Jahrhunderts und neuer, verfeinernder französischer Einschüsse von deutschen

Köpfen verarbeitet wird. Damit schaffen Bichel und Biller mit an einem eigenen Stil, und es ist reizvoll zu beobachten,

wie die Weiterentwicklung trotz eines starken Eklektizismus zäh und in der Tradition der hier angeschlagenen Tendenzen

beharrend verläuft. In Frankreich setzen sich die Stilstufen sehr merklich gegeneinander ab. Anders in Deutschland, wo

die ersten beiden Jahrzehnte ungeklärt und schwer zu differenzieren sind. Verschiedentlich ist ein leises Zunehmen

des plastischen Gefühls zu beobachten, in dem auf Blatt 2 die C-Kurve über den dünnen Ovalrahmen greift und der

untere Ast der oberen C-Kurve in den Rahmen mündet, so daß eine Knickung desselben entsteht. Natürlich gibt es auch

in dem französischen Material des rein ornamentalen Laub- und Bandwerks ein »vor und zurück«. Aber hier vermittelt

der Tatbestand das Gefühl der Modellierung eines weichen, unnennbaren Stoffes zur rundlichen S-Kurve. Späterhin wird

sich das plastische Gefühl, beeinflußt und auch in unabhängiger Parallele zu Frankreich, von neuem entschieden durch-

setzen, als dem deutschen Empfinden des XVIII. Jahrhunderts adäquat. Es beginnt aber jetzt die Fähigkeit, einen neuen

Reiz durch subtiles, abgewogenes Zusammenbringen plastischer Formen mit rein zweidimensional dekorativen zu

erreichen. Die rechte Seite dieses Stiches rahmt das Oval mit einem typisch klassizistischen Louis XlV-Stab ein, der aus

einem Blütengeflecht gebildet wird (wie die Ovale der Spät Louis XIV-Türen in Versailles). Biller hat auch zum

ersten Male einen Berainschen Mädchentorso übernommen, der in dem Formenkonzert in jugendlicher Grazie die

rhythmische Verbindung der großen, techts flankierenden Akanthusspirale mit einer Akanthus-S-Kurve vermittelt. Die

rein symmetrisch gedachten Kompositionen aus C-Kurven sind durch naturalistische Motive1 gefühlsmäßig aus-

gependelt. Das fünfte Blatt bringt mit vier Entwürfen Aufklärungen und Überraschungen: Friese in dünnen Band-

kurven, von zarten Akanthusranken begleitet, entzückend in Stuck zu denken (dabei wird klar, inwiefern die deutschen

t Richard Sedlmaier, Grundlagen der Rokoko-Ornamentik in Frankreich, Straßburg 1917.

— 50 —

■■■^^■^■H

Esprits. Und mit gleichem technischem und künstlerischem Geschick und Stilgefühl werden geometrisches Bandwerk

und naturalistische Motive behandelt.

Im angeführten Verlag erschien 1703 cum Privilegiis Albrecht Billers Stichfolge, der letzten des Ägidius Bichel

nahestehend. Die in der geschilderten Weise technisch guten Stücke offenbaren ein Gefühl für das Elegante, fein

Schwungvolle dünner, fast zarter Formen, die den gegebenen Raum in kapriziösen Zügen mehr ornamental überschreiben

als ihn ängstlich füllen. Überall dringt der Berainsche Einfluß durch, dabei machen die Billerschen Stiche zeitweilig klar,

was unter dem Deutsch-Eigenen bei und trotz Übernahme und Verwendung französischen Motivmaterials zu verstehen

ist. Schon von Bichel muß gesagt werden, daß das Eigene und Originelle eben in der Art der synthetischen Verknüpfung

liegt. Es ist nicht möglich, konkreter zu werden: solche Rahmungen und Friese gibt's im damaligen Frankreich nicht.

Betrachten wir das dritte Blatt, das zwei Entwürfe bringt: Das Neue, das sich bei den Franzosen — es ist wieder vor-

wiegend an Berain und Marot zu denken — nicht findet, ist die Gesamtkompositton, die ein ovales Mittelfeld mit rassig

französischen Ornamentmotiven umspielt und daraus im Ganzen eine Kreuzform in Reminiszenz einer Kartusche

entstehen läßt. Rein als graphische Arbeit betrachtet — denn auch diese Betrachtungsweise hat dem Ornamentstich

gegenüber in seiner immer individueller werdenden Ausprägung ihre Berechtigung —, dürfte sich die Art, wie diese

Gesamtkomposition an sich abgeschlossen vor dem schraffierten Grunde steht, in Frankreich gleichzeitig kaum finden

lassen und würde auch, architektonisch verwendet, als neue Gesamtform erscheinen. Es ist hier eben der sonderbare und

reizvolle Stand der Entwicklung erreicht, in dem das synthetisch Neue in einer Mischung verklingender italienischer

Reminiszenzen des verflossenen XVII. Jahrhunderts und neuer, verfeinernder französischer Einschüsse von deutschen

Köpfen verarbeitet wird. Damit schaffen Bichel und Biller mit an einem eigenen Stil, und es ist reizvoll zu beobachten,

wie die Weiterentwicklung trotz eines starken Eklektizismus zäh und in der Tradition der hier angeschlagenen Tendenzen

beharrend verläuft. In Frankreich setzen sich die Stilstufen sehr merklich gegeneinander ab. Anders in Deutschland, wo

die ersten beiden Jahrzehnte ungeklärt und schwer zu differenzieren sind. Verschiedentlich ist ein leises Zunehmen

des plastischen Gefühls zu beobachten, in dem auf Blatt 2 die C-Kurve über den dünnen Ovalrahmen greift und der

untere Ast der oberen C-Kurve in den Rahmen mündet, so daß eine Knickung desselben entsteht. Natürlich gibt es auch

in dem französischen Material des rein ornamentalen Laub- und Bandwerks ein »vor und zurück«. Aber hier vermittelt

der Tatbestand das Gefühl der Modellierung eines weichen, unnennbaren Stoffes zur rundlichen S-Kurve. Späterhin wird

sich das plastische Gefühl, beeinflußt und auch in unabhängiger Parallele zu Frankreich, von neuem entschieden durch-

setzen, als dem deutschen Empfinden des XVIII. Jahrhunderts adäquat. Es beginnt aber jetzt die Fähigkeit, einen neuen

Reiz durch subtiles, abgewogenes Zusammenbringen plastischer Formen mit rein zweidimensional dekorativen zu

erreichen. Die rechte Seite dieses Stiches rahmt das Oval mit einem typisch klassizistischen Louis XlV-Stab ein, der aus

einem Blütengeflecht gebildet wird (wie die Ovale der Spät Louis XIV-Türen in Versailles). Biller hat auch zum

ersten Male einen Berainschen Mädchentorso übernommen, der in dem Formenkonzert in jugendlicher Grazie die

rhythmische Verbindung der großen, techts flankierenden Akanthusspirale mit einer Akanthus-S-Kurve vermittelt. Die

rein symmetrisch gedachten Kompositionen aus C-Kurven sind durch naturalistische Motive1 gefühlsmäßig aus-

gependelt. Das fünfte Blatt bringt mit vier Entwürfen Aufklärungen und Überraschungen: Friese in dünnen Band-

kurven, von zarten Akanthusranken begleitet, entzückend in Stuck zu denken (dabei wird klar, inwiefern die deutschen

t Richard Sedlmaier, Grundlagen der Rokoko-Ornamentik in Frankreich, Straßburg 1917.

— 50 —

■■■^^■^■H