Aus

auf-

lecke

, nach

■isctie

Felde'

der

für

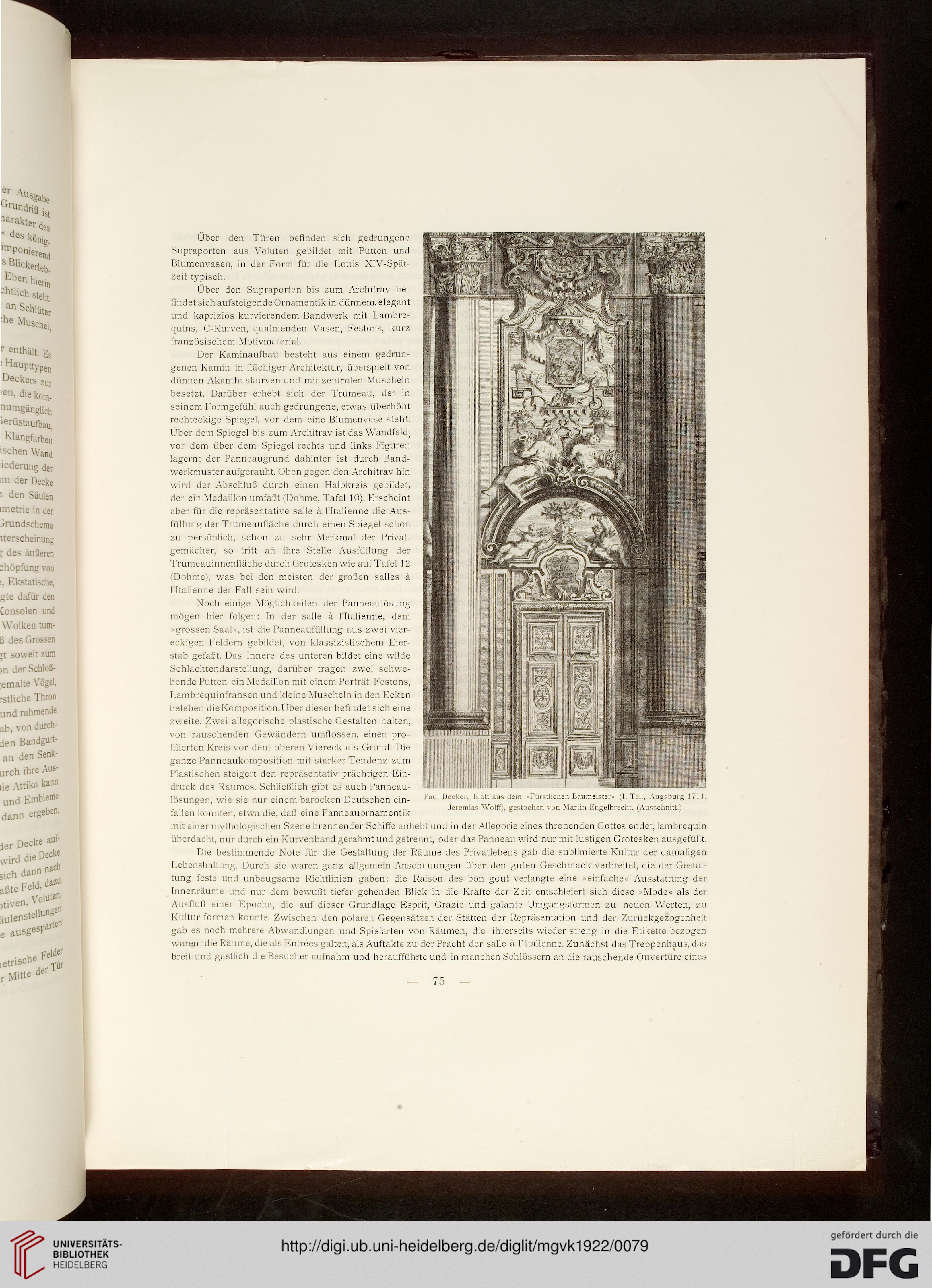

Über den Türen befinden sich gedrungene

Supraporten aus Voluten gebildet mit Putten und

Blumenvasen, in der Form für die Louis XlV-Spät-

zeit t}'pisch.

Über den Supraporten bis zum Architrav be-

findet sich aufsteigende Ornamentik in dünnem,elegant

und kapriziös kursierendem Bandwerk mit ■Lambre-

quins, C-Kurven, qualmenden Vasen, Festons, kurz

französischem Motivmaterial.

Der Kaminaufbau besteht aus einem gedrun-

genen Kamin in flächiger Architektur, überspielt von

dünnen Akanthuskurven und mit zentralen Muscheln

besetzt. Darüber erhebt sich der Trumeau, der in

seinem Formgefühl auch gedrungene, etwas überhöht

rechteckige Spiegel, vor dem eine Blumenvase steht.

Über dem Spiegel bis zum Architrav ist das Wandfeld,

vor dem über dem Spiegel rechts und links Figuren

lagern; der Panneaugrund dahinter ist durch Band-

werkmuster aufgerauht. Oben gegen den Architrav hin

wird der Abschluß durch einen Halbkreis gebildet,

der ein Medaillon umfaßt (Dohme, Tafel 10). Erscheint

aber für die repräsentative salle ä l'Italienne die Aus-

füllung der Trumeaufläche durch einen Spiegel schon

zu persönlich, schon zu sehr Merkmal der Privat-

gemächer, so tritt an ihre Stelle Ausfüllung der

Trumeauinnenfläche durch Grotesken wie auf Tafel 12

(Dohme), was bei den meisten der großen salles ä

l'Italienne der Fall sein wird.

Noch einige Möglichkeiten der Panneaulösung

mögen hier folgen: In der salle ä l'Italienne, dem

»grossen Saal«, ist die Panneaufüllung aus zwei vier-

eckigen Feldern gebildet, von klassizistischem Eier-

stab gefaßt. Das Innere des unteren bildet eine wilde

Schlachtendarstellung, darüber tragen zwei schwe-

bende Putten ein Medaillon mit einem Porträt. Festons,

Lambrequinfransen und kleine Muscheln in den Ecken

beleben die Komposition. Über dieser befindet sich eine

zweite. Zwei allegorische plastische Gestalten halten,

von rauschenden Gewändern umflossen, einen pro-

filierten Kreis vor dem oberen Viereck als Grund. Die

ganze Panneaukomposition mit starker Tendenz zum

Plastischen steigert den repräsentativ prächtigen Ein-

druck des Raumes. Schließlich gibt es auch Panneau-

lösungen, wie sie nur einem barocken Deutschen ein-

fallen konnten, etwa die, daß eine Panneauornamentik

mit einer mythologischen Szene brennender Schiffe anhebt und in der Allegorie eines thronenden Gottes endet, lambrequin

überdacht, nur durch ein Kurvenband gerahmt und getrennt, oder das Panneau wird nur mit lustigen Grotesken ausgefüllt.

Die bestimmende Note für die Gestaltung der Räume des Privatlebens gab die sublimierte Kultur der damaligen

Lebenshaltung. Durch sie waren ganz allgemein Anschauungen über den guten Geschmack verbreitet, die der Gestal-

tung feste und unbeugsame Richtlinien gaben: die Raison des bon gout verlangte eine »einfache« Ausstattung der

Innenräume und nur dem bewußt tiefer gehenden Blick in die Kräfte der Zeit entschleiert sich diese »Mode« als der

Ausfluß einer Epoche, die auf dieser Grundlage Esprit, Grazie und galante Umgangsformen zu neuen Werten, zu

Kultur formen konnte. Zwischen den polaren Gegensätzen der Stätten der Repräsentation und der Zurückgezogenheit

gab es noch mehrere Abwandlungen und Spielarten von Räumen, die ihrerseits wieder streng in die Etikette bezogen

waren: die Räume, die als Entrees galten, als Auftakte zu der Pracht der salle ä l'Italienne. Zunächst das Treppenhaus, das

breit und gastlich die Besucher aufnahm und heraufführte und in manchen Schlössern an die rauschende Ouvertüre eines

Paul Decker. Blatt aus dem »Fürstlichen Baumeister« (I. Teil, Augsburg 1711.

Jeremias Wolff), gestochen von Martin Engelbrccht. (Ausschnitt.)

auf-

lecke

, nach

■isctie

Felde'

der

für

Über den Türen befinden sich gedrungene

Supraporten aus Voluten gebildet mit Putten und

Blumenvasen, in der Form für die Louis XlV-Spät-

zeit t}'pisch.

Über den Supraporten bis zum Architrav be-

findet sich aufsteigende Ornamentik in dünnem,elegant

und kapriziös kursierendem Bandwerk mit ■Lambre-

quins, C-Kurven, qualmenden Vasen, Festons, kurz

französischem Motivmaterial.

Der Kaminaufbau besteht aus einem gedrun-

genen Kamin in flächiger Architektur, überspielt von

dünnen Akanthuskurven und mit zentralen Muscheln

besetzt. Darüber erhebt sich der Trumeau, der in

seinem Formgefühl auch gedrungene, etwas überhöht

rechteckige Spiegel, vor dem eine Blumenvase steht.

Über dem Spiegel bis zum Architrav ist das Wandfeld,

vor dem über dem Spiegel rechts und links Figuren

lagern; der Panneaugrund dahinter ist durch Band-

werkmuster aufgerauht. Oben gegen den Architrav hin

wird der Abschluß durch einen Halbkreis gebildet,

der ein Medaillon umfaßt (Dohme, Tafel 10). Erscheint

aber für die repräsentative salle ä l'Italienne die Aus-

füllung der Trumeaufläche durch einen Spiegel schon

zu persönlich, schon zu sehr Merkmal der Privat-

gemächer, so tritt an ihre Stelle Ausfüllung der

Trumeauinnenfläche durch Grotesken wie auf Tafel 12

(Dohme), was bei den meisten der großen salles ä

l'Italienne der Fall sein wird.

Noch einige Möglichkeiten der Panneaulösung

mögen hier folgen: In der salle ä l'Italienne, dem

»grossen Saal«, ist die Panneaufüllung aus zwei vier-

eckigen Feldern gebildet, von klassizistischem Eier-

stab gefaßt. Das Innere des unteren bildet eine wilde

Schlachtendarstellung, darüber tragen zwei schwe-

bende Putten ein Medaillon mit einem Porträt. Festons,

Lambrequinfransen und kleine Muscheln in den Ecken

beleben die Komposition. Über dieser befindet sich eine

zweite. Zwei allegorische plastische Gestalten halten,

von rauschenden Gewändern umflossen, einen pro-

filierten Kreis vor dem oberen Viereck als Grund. Die

ganze Panneaukomposition mit starker Tendenz zum

Plastischen steigert den repräsentativ prächtigen Ein-

druck des Raumes. Schließlich gibt es auch Panneau-

lösungen, wie sie nur einem barocken Deutschen ein-

fallen konnten, etwa die, daß eine Panneauornamentik

mit einer mythologischen Szene brennender Schiffe anhebt und in der Allegorie eines thronenden Gottes endet, lambrequin

überdacht, nur durch ein Kurvenband gerahmt und getrennt, oder das Panneau wird nur mit lustigen Grotesken ausgefüllt.

Die bestimmende Note für die Gestaltung der Räume des Privatlebens gab die sublimierte Kultur der damaligen

Lebenshaltung. Durch sie waren ganz allgemein Anschauungen über den guten Geschmack verbreitet, die der Gestal-

tung feste und unbeugsame Richtlinien gaben: die Raison des bon gout verlangte eine »einfache« Ausstattung der

Innenräume und nur dem bewußt tiefer gehenden Blick in die Kräfte der Zeit entschleiert sich diese »Mode« als der

Ausfluß einer Epoche, die auf dieser Grundlage Esprit, Grazie und galante Umgangsformen zu neuen Werten, zu

Kultur formen konnte. Zwischen den polaren Gegensätzen der Stätten der Repräsentation und der Zurückgezogenheit

gab es noch mehrere Abwandlungen und Spielarten von Räumen, die ihrerseits wieder streng in die Etikette bezogen

waren: die Räume, die als Entrees galten, als Auftakte zu der Pracht der salle ä l'Italienne. Zunächst das Treppenhaus, das

breit und gastlich die Besucher aufnahm und heraufführte und in manchen Schlössern an die rauschende Ouvertüre eines

Paul Decker. Blatt aus dem »Fürstlichen Baumeister« (I. Teil, Augsburg 1711.

Jeremias Wolff), gestochen von Martin Engelbrccht. (Ausschnitt.)