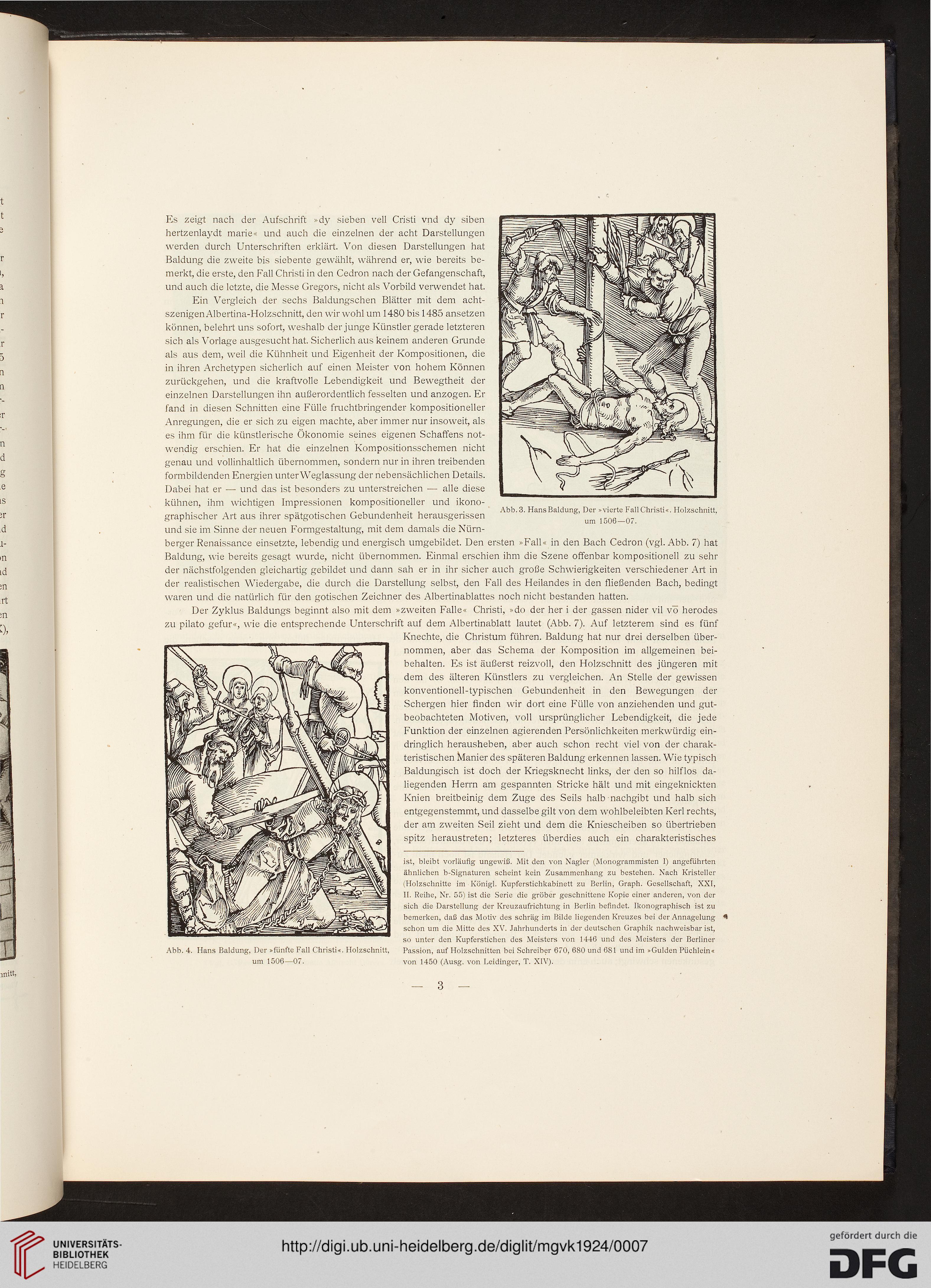

Abb. 3. HansBalduns

Der »vierte Fall Christi«. Holzschnitt,

um 1506—07.

Es zeigt nach der Aufschrift »dy sieben vell Cristi vnd dy siben

hertzenlaydt marie« und auch die einzelnen der acht Darstellungen

werden durch Unterschriften erklärt. Von diesen Darstellungen hat

Baidung die zweite bis siebente gewählt, während er, wie bereits be-

merkt, die erste, den Fall Christi in den Cedron nach der Gefangenschaft,

und auch die letzte, die Messe Gregors, nicht als Vorbild verwendet hat.

Ein Vergleich der sechs Baldungschen Blätter mit dem acht-

szenigen Albertina-Holzschnitt, den wir wohl um 1480 bis 1485 ansetzen

können, belehrt uns sofort, weshalb der junge Künstler gerade letzteren

sich als Vorlage ausgesucht hat. Sicherlich aus keinem anderen Grunde

als aus dem, weil die Kühnheit und Eigenheit der Kompositionen, die

in ihren Archetypen sicherlich auf einen Meister von hohem Können

zurückgehen, und die kraftvolle Lebendigkeit und Bewegtheit der

einzelnen Darstellungen ihn außerordentlich fesselten und anzogen. Er

fand in diesen Schnitten eine Fülle fruchtbringender kompositioneller

Anregungen, die er sich zu eigen machte, aber immer nur insoweit, als

es ihm für die künstlerische Ökonomie seines eigenen Schaffens not-

wendig erschien. Er hat die einzelnen Kompositionsschemen nicht

genau und vollinhaltlich übernommen, sondern nur in ihren treibenden

formbildenden Energien unter Weglassung der nebensächlichen Details.

Dabei hat er — und das ist besonders zu unterstreichen — alle diese

kühnen, ihm wichtigen Impressionen kompositioneller und ikono-

graphischer Art aus ihrer spätgotischen Gebundenheit herausgerissen

und sie im Sinne der neuen Formgestaltung, mit dem damals die Nürn-

berger Renaissance einsetzte, lebendig und energisch umgebildet. Den ersten »Fall« in den Bach Cedron (vgl. Abb. 7) hat

Baidung, wie bereits gesagt wurde, nicht übernommen. Einmal erschien ihm die Szene offenbar kompositioneil zu sehr

der nächstfolgenden gleichartig gebildet und dann sah er in ihr sicher auch große Schwierigkeiten verschiedener Art in

der realistischen Wiedergabe, die durch die Darstellung selbst, den Fall des Heilandes in den fließenden Bach, bedingt

waren und die natürlich für den gotischen Zeichner des Albertinablattes noch nicht bestanden hatten.

Der Zyklus Baidungs beginnt also mit dem »zweiten Falle« Christi, »do der her i der gassen nider vil vö herodes

zu pilato gefur«, wie die entsprechende Unterschrift auf dem Albertinablatt lautet (Abb. 7). Auf letzterem sind es fünf

Knechte, die Christum führen. Baidung hat nur drei derselben über-

nommen, aber das Schema der Komposition im allgemeinen bei-

behalten. Es ist äußerst reizvoll, den Holzschnitt des jüngeren mit

dem des älteren Künstlers zu vergleichen. An Stelle der gewissen

konventionell-typischen Gebundenheit in den Bewegungen der

Schergen hier finden wir dort eine Fülle von anziehenden und gut-

beobachteten Motiven, voll ursprünglicher Lebendigkeit, die jede

Funktion der einzelnen agierenden Persönlichkeiten merkwürdig ein-

dringlich herausheben, aber auch schon recht viel von der charak-

teristischen Manier des späteren Baidung erkennen lassen. Wie typisch

Baldungisch ist doch der Kriegsknecht links, der den so hilflos da-

liegenden Herrn am gespannten Stricke hält und mit eingeknickten

Knien breitbeinig dem Zuge des Seils halb nachgibt und halb sich

entgegenstemmt, und dasselbe gilt von dem wohlbeleibten Kerl rechts,

der am zweiten Seil zieht und dem die Kniescheiben so übertrieben

spitz heraustreten; letzteres überdies auch ein charakteristisches

Abb. 4. Hans Baidung, Der »fünfte Fall Christi«

um 1506—07.

I lolzschnitt,

ist, bleibt vorläufig ungewiß. Mit den von Xagler (Monogrammisten 1) angeführten

ähnlichen b-Signaturen scheint kein Zusammenhang zu bestehen. Nach Kristeller

(Holzschnitte im Königl. Kupferstichkabinett zu Berlin, Graph. Gesellschaft, XXI,

II. Reihe, Nr. 55) ist die Serie die gröber geschnittene Kopie einer anderen, von der

sich die Darstellung der Kreuzaufrichtung in Berlin befindet. Ikonographisch ist zu

bemerken, daß das Motiv des schräg im Bilde liegenden Kreuzes bei der Annagelung

schon um die Mitte des XV. Jahrhunderts in der deutschen Graphik nachweisbar ist,

so unter den Kupferstichen des Meisters von 1446 und des Meisters der Berliner

Passion, auf Holzschnitten bei Schreiber 670, 680 und 681 und im »Gulden Piichlein«

von 1450 (Ausg. von Leidinger, T. XIV).

— 3 —

Der »vierte Fall Christi«. Holzschnitt,

um 1506—07.

Es zeigt nach der Aufschrift »dy sieben vell Cristi vnd dy siben

hertzenlaydt marie« und auch die einzelnen der acht Darstellungen

werden durch Unterschriften erklärt. Von diesen Darstellungen hat

Baidung die zweite bis siebente gewählt, während er, wie bereits be-

merkt, die erste, den Fall Christi in den Cedron nach der Gefangenschaft,

und auch die letzte, die Messe Gregors, nicht als Vorbild verwendet hat.

Ein Vergleich der sechs Baldungschen Blätter mit dem acht-

szenigen Albertina-Holzschnitt, den wir wohl um 1480 bis 1485 ansetzen

können, belehrt uns sofort, weshalb der junge Künstler gerade letzteren

sich als Vorlage ausgesucht hat. Sicherlich aus keinem anderen Grunde

als aus dem, weil die Kühnheit und Eigenheit der Kompositionen, die

in ihren Archetypen sicherlich auf einen Meister von hohem Können

zurückgehen, und die kraftvolle Lebendigkeit und Bewegtheit der

einzelnen Darstellungen ihn außerordentlich fesselten und anzogen. Er

fand in diesen Schnitten eine Fülle fruchtbringender kompositioneller

Anregungen, die er sich zu eigen machte, aber immer nur insoweit, als

es ihm für die künstlerische Ökonomie seines eigenen Schaffens not-

wendig erschien. Er hat die einzelnen Kompositionsschemen nicht

genau und vollinhaltlich übernommen, sondern nur in ihren treibenden

formbildenden Energien unter Weglassung der nebensächlichen Details.

Dabei hat er — und das ist besonders zu unterstreichen — alle diese

kühnen, ihm wichtigen Impressionen kompositioneller und ikono-

graphischer Art aus ihrer spätgotischen Gebundenheit herausgerissen

und sie im Sinne der neuen Formgestaltung, mit dem damals die Nürn-

berger Renaissance einsetzte, lebendig und energisch umgebildet. Den ersten »Fall« in den Bach Cedron (vgl. Abb. 7) hat

Baidung, wie bereits gesagt wurde, nicht übernommen. Einmal erschien ihm die Szene offenbar kompositioneil zu sehr

der nächstfolgenden gleichartig gebildet und dann sah er in ihr sicher auch große Schwierigkeiten verschiedener Art in

der realistischen Wiedergabe, die durch die Darstellung selbst, den Fall des Heilandes in den fließenden Bach, bedingt

waren und die natürlich für den gotischen Zeichner des Albertinablattes noch nicht bestanden hatten.

Der Zyklus Baidungs beginnt also mit dem »zweiten Falle« Christi, »do der her i der gassen nider vil vö herodes

zu pilato gefur«, wie die entsprechende Unterschrift auf dem Albertinablatt lautet (Abb. 7). Auf letzterem sind es fünf

Knechte, die Christum führen. Baidung hat nur drei derselben über-

nommen, aber das Schema der Komposition im allgemeinen bei-

behalten. Es ist äußerst reizvoll, den Holzschnitt des jüngeren mit

dem des älteren Künstlers zu vergleichen. An Stelle der gewissen

konventionell-typischen Gebundenheit in den Bewegungen der

Schergen hier finden wir dort eine Fülle von anziehenden und gut-

beobachteten Motiven, voll ursprünglicher Lebendigkeit, die jede

Funktion der einzelnen agierenden Persönlichkeiten merkwürdig ein-

dringlich herausheben, aber auch schon recht viel von der charak-

teristischen Manier des späteren Baidung erkennen lassen. Wie typisch

Baldungisch ist doch der Kriegsknecht links, der den so hilflos da-

liegenden Herrn am gespannten Stricke hält und mit eingeknickten

Knien breitbeinig dem Zuge des Seils halb nachgibt und halb sich

entgegenstemmt, und dasselbe gilt von dem wohlbeleibten Kerl rechts,

der am zweiten Seil zieht und dem die Kniescheiben so übertrieben

spitz heraustreten; letzteres überdies auch ein charakteristisches

Abb. 4. Hans Baidung, Der »fünfte Fall Christi«

um 1506—07.

I lolzschnitt,

ist, bleibt vorläufig ungewiß. Mit den von Xagler (Monogrammisten 1) angeführten

ähnlichen b-Signaturen scheint kein Zusammenhang zu bestehen. Nach Kristeller

(Holzschnitte im Königl. Kupferstichkabinett zu Berlin, Graph. Gesellschaft, XXI,

II. Reihe, Nr. 55) ist die Serie die gröber geschnittene Kopie einer anderen, von der

sich die Darstellung der Kreuzaufrichtung in Berlin befindet. Ikonographisch ist zu

bemerken, daß das Motiv des schräg im Bilde liegenden Kreuzes bei der Annagelung

schon um die Mitte des XV. Jahrhunderts in der deutschen Graphik nachweisbar ist,

so unter den Kupferstichen des Meisters von 1446 und des Meisters der Berliner

Passion, auf Holzschnitten bei Schreiber 670, 680 und 681 und im »Gulden Piichlein«

von 1450 (Ausg. von Leidinger, T. XIV).

— 3 —