Qmcofcfi btfrafftt trp fibitt otll icrittt.mttitip fiüm utttuuiabtttmatte-

Oer öv>»C öoönrh orpibtr ütcia3c C>vTiüLt»at öO ött iiciv gii»RU"«5«if:

f üiT8tnc*c jfran nmoITe :uartiiiö«üilootKroljt«a<itogtfür.Eio£ren marnffu ürr giKBfrBJre • raaiiflpslmitnl üon.öcrStwP

^f.u.uoi i» törTw nw ff5"f - crm&Otr.uj.ualbo ijrrlitraußaflruiuart Ofr.oii.i

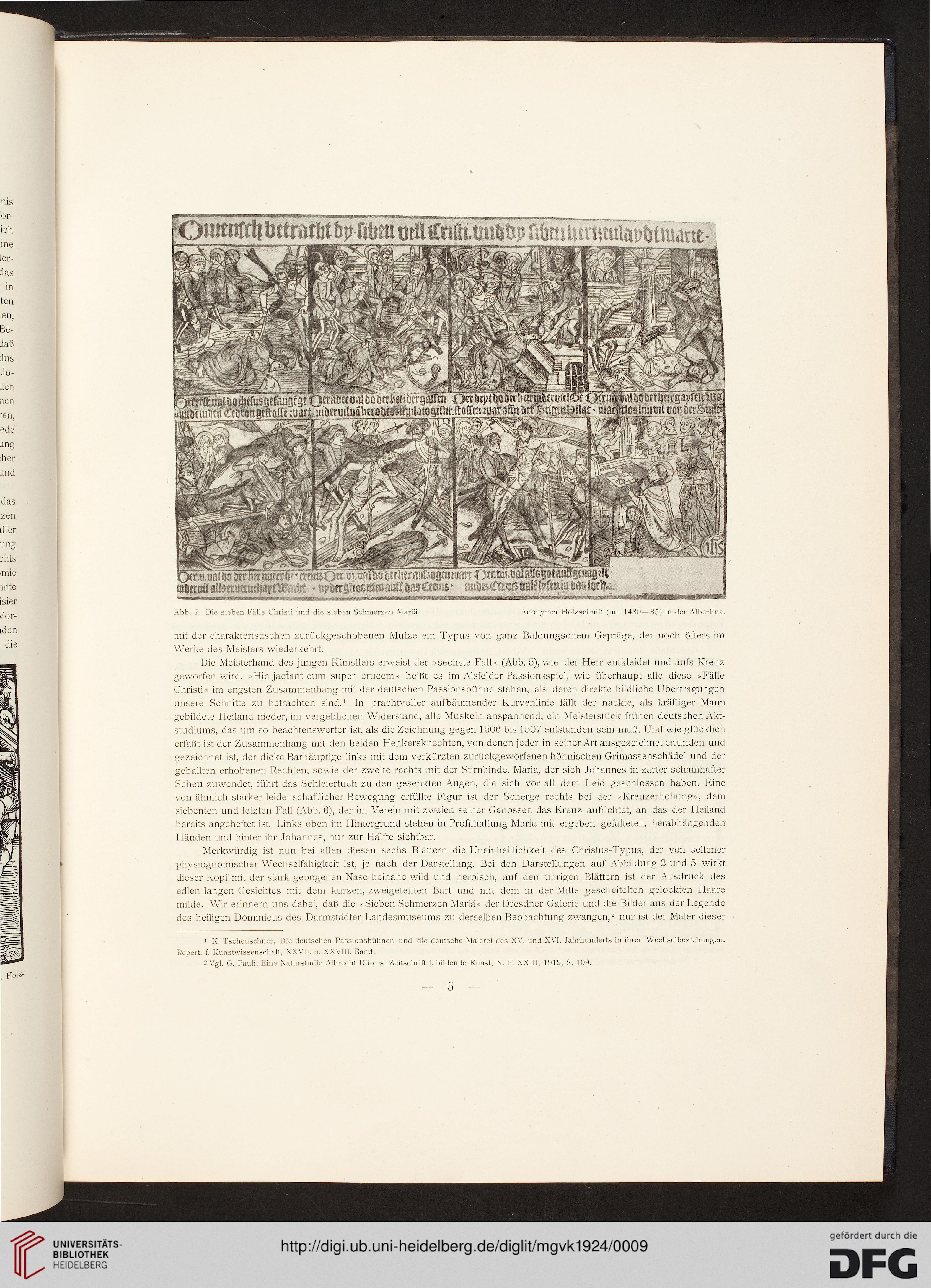

Abb. 7. Die sieben Fälle Christi und die sieben Schmerzen Maria.

Anonymer Holzschnitt (um 1480 85) in der Albertina.

mit der charakteristischen zurückgeschobenen Mütze ein Typus von ganz Baldungschem Gepräge, der noch öfters im

Werke des Meisters wiederkehrt.

Die Meisterhand des jungen Künstlers erweist der »sechste Fall« (Abb. 5), wie der Herr entkleidet und aufs Kreuz

geworfen wird. »Hic jactant eum super crucem« heißt es im Alsfelder Passionsspiel, wie überhaupt alle diese »Fälle

Christi« im engsten Zusammenhang mit der deutschen Passionsbühne stehen, als deren direkte bildliche Übertragungen

unsere Schnitte zu betrachten sind.1 In prachtvoller aufbäumender Kurvenlinie fällt der nackte, als kräftiger Mann

gebildete Heiland nieder, im vergeblichen Widerstand, alle Muskeln anspannend, ein Meisterstück frühen deutschen Akt-

studiums, das um so beachtenswerter ist, als die Zeichnung gegen 1506 bis 1507 entstanden sein muß. Und wie glücklich

erfaßt ist der Zusammenhang mit den beiden Henkersknechten, von denen jeder in seiner Art ausgezeichnet erfunden und

gezeichnet ist, der dicke Barhäuptige links mit dem verkürzten zurückgeworfenen höhnischen Grimassenschädel und der

geballten erhobenen Rechten, sowie der zweite rechts mit der Stirnbinde. Maria, der sich Johannes in zarter schamhafter

Scheu zuwendet, führt das Schleiertuch zu den gesenkten Augen, die sich vor all dem Leid geschlossen haben. Eine

von ähnlich starker leidenschaftlicher Bewegung erfüllte Figur ist der Scherge rechts bei der »Kreuzerhöhung«, dem

siebenten und letzten Fall (Abb. 6), der im Verein mit zweien seiner Genossen das Kreuz aufrichtet, an das der Heiland

bereits angeheftet ist. Links oben im Hintergrund stehen in Profilhaltung Maria mit ergeben gefalteten, herabhängenden

Händen und hinter ihr Johannes, nur zur Hälfte sichtbar.

Merkwürdig ist nun bei allen diesen sechs Blättern die Uneinheitlichkeit des Christus-Typus, der von seltener

physiognomischer Wechselfähigkeit ist, je nach der Darstellung. Bei den Darstellungen auf Abbildung 2 und 5 wirkt

dieser Kopf mit der stark gebogenen Nase beinahe wild und heroisch, auf den übrigen Blättern ist der Ausdruck des

edlen langen Gesichtes mit dem kurzen, zweigeteilten Bart und mit dem in der Mitte gescheitelten gelockten Haare

milde. Wir erinnern uns dabei, daß die »Sieben Schmerzen Maria« der Dresdner Galerie und die Bilder aus der Legende

des heiligen Dominieus des Darmstädter Landesmuseums zu derselben Beobachtung zwangen,- nur ist der Maler dieser

1 K. Tscheuschner, Die deutschen Passionsbühnen und die deutsche Malerei des XV. und XVI. Jahrhunderts in ihren Wechselbeziehungen.

Repert. f. Kunstwissenschaft, XXVII. u. XXVIII. Band.

2 Vgl. G. Pauli, Eine Xaturstudie Albrecht Dürers. Zeitschrift f. bildende Kunst, X. F. XXIII, 1912, S. 109.

Oer öv>»C öoönrh orpibtr ütcia3c C>vTiüLt»at öO ött iiciv gii»RU"«5«if:

f üiT8tnc*c jfran nmoITe :uartiiiö«üilootKroljt«a<itogtfür.Eio£ren marnffu ürr giKBfrBJre • raaiiflpslmitnl üon.öcrStwP

^f.u.uoi i» törTw nw ff5"f - crm&Otr.uj.ualbo ijrrlitraußaflruiuart Ofr.oii.i

Abb. 7. Die sieben Fälle Christi und die sieben Schmerzen Maria.

Anonymer Holzschnitt (um 1480 85) in der Albertina.

mit der charakteristischen zurückgeschobenen Mütze ein Typus von ganz Baldungschem Gepräge, der noch öfters im

Werke des Meisters wiederkehrt.

Die Meisterhand des jungen Künstlers erweist der »sechste Fall« (Abb. 5), wie der Herr entkleidet und aufs Kreuz

geworfen wird. »Hic jactant eum super crucem« heißt es im Alsfelder Passionsspiel, wie überhaupt alle diese »Fälle

Christi« im engsten Zusammenhang mit der deutschen Passionsbühne stehen, als deren direkte bildliche Übertragungen

unsere Schnitte zu betrachten sind.1 In prachtvoller aufbäumender Kurvenlinie fällt der nackte, als kräftiger Mann

gebildete Heiland nieder, im vergeblichen Widerstand, alle Muskeln anspannend, ein Meisterstück frühen deutschen Akt-

studiums, das um so beachtenswerter ist, als die Zeichnung gegen 1506 bis 1507 entstanden sein muß. Und wie glücklich

erfaßt ist der Zusammenhang mit den beiden Henkersknechten, von denen jeder in seiner Art ausgezeichnet erfunden und

gezeichnet ist, der dicke Barhäuptige links mit dem verkürzten zurückgeworfenen höhnischen Grimassenschädel und der

geballten erhobenen Rechten, sowie der zweite rechts mit der Stirnbinde. Maria, der sich Johannes in zarter schamhafter

Scheu zuwendet, führt das Schleiertuch zu den gesenkten Augen, die sich vor all dem Leid geschlossen haben. Eine

von ähnlich starker leidenschaftlicher Bewegung erfüllte Figur ist der Scherge rechts bei der »Kreuzerhöhung«, dem

siebenten und letzten Fall (Abb. 6), der im Verein mit zweien seiner Genossen das Kreuz aufrichtet, an das der Heiland

bereits angeheftet ist. Links oben im Hintergrund stehen in Profilhaltung Maria mit ergeben gefalteten, herabhängenden

Händen und hinter ihr Johannes, nur zur Hälfte sichtbar.

Merkwürdig ist nun bei allen diesen sechs Blättern die Uneinheitlichkeit des Christus-Typus, der von seltener

physiognomischer Wechselfähigkeit ist, je nach der Darstellung. Bei den Darstellungen auf Abbildung 2 und 5 wirkt

dieser Kopf mit der stark gebogenen Nase beinahe wild und heroisch, auf den übrigen Blättern ist der Ausdruck des

edlen langen Gesichtes mit dem kurzen, zweigeteilten Bart und mit dem in der Mitte gescheitelten gelockten Haare

milde. Wir erinnern uns dabei, daß die »Sieben Schmerzen Maria« der Dresdner Galerie und die Bilder aus der Legende

des heiligen Dominieus des Darmstädter Landesmuseums zu derselben Beobachtung zwangen,- nur ist der Maler dieser

1 K. Tscheuschner, Die deutschen Passionsbühnen und die deutsche Malerei des XV. und XVI. Jahrhunderts in ihren Wechselbeziehungen.

Repert. f. Kunstwissenschaft, XXVII. u. XXVIII. Band.

2 Vgl. G. Pauli, Eine Xaturstudie Albrecht Dürers. Zeitschrift f. bildende Kunst, X. F. XXIII, 1912, S. 109.