machen den Eindruck, als ob Baidung hier für kurze Zeit von der Art seines Werk-

stattgenossen Schäuffelein beeinflußt worden sei, der damals gleichzeitig die blattreiche

Folge der großen Passionsholzschnitte im »Speculum« geschaffen hat.

Die reichen Entwicklungsmöglichkeiten in jener Zeit und das instinktive Zu-

drängen auf seine künstlerische Eigenart offenbart Baidung im Schmerzensmann des

•Speculum«, einem in jeder Beziehung ausgezeichneten Blatt (Abb. 16) voll Reichtum

und Fülle. Wie weich und voll ist sein Strich geworden in der Wiedergabe dieser

kraftvollen, herrlichen Christusgestalt, die sich groß und wuchtig vor dem w eiten

schönen landschaftlichen Hintergrund aufbaut, wie innig empfunden sind die beiden

Engel mit den Leidenswerkzeugen zur Seite des Herrn gestellt! Wie reif ist diese

Gestalt gegenüber der jugendlich knospenden Figur aus dem »Rosenkranz« (Abb. 10)!

Und doch wird uns auch hier ein Weg zurückbringen in die ersten Jahre des

XVI. Jahrhunderts.

Fassen wir nun die bisher geschilderten Werke zusammen und suchen wir

uns die künstlerische Eigenart Baidungs in dieser so überaus fruchtbaren und für

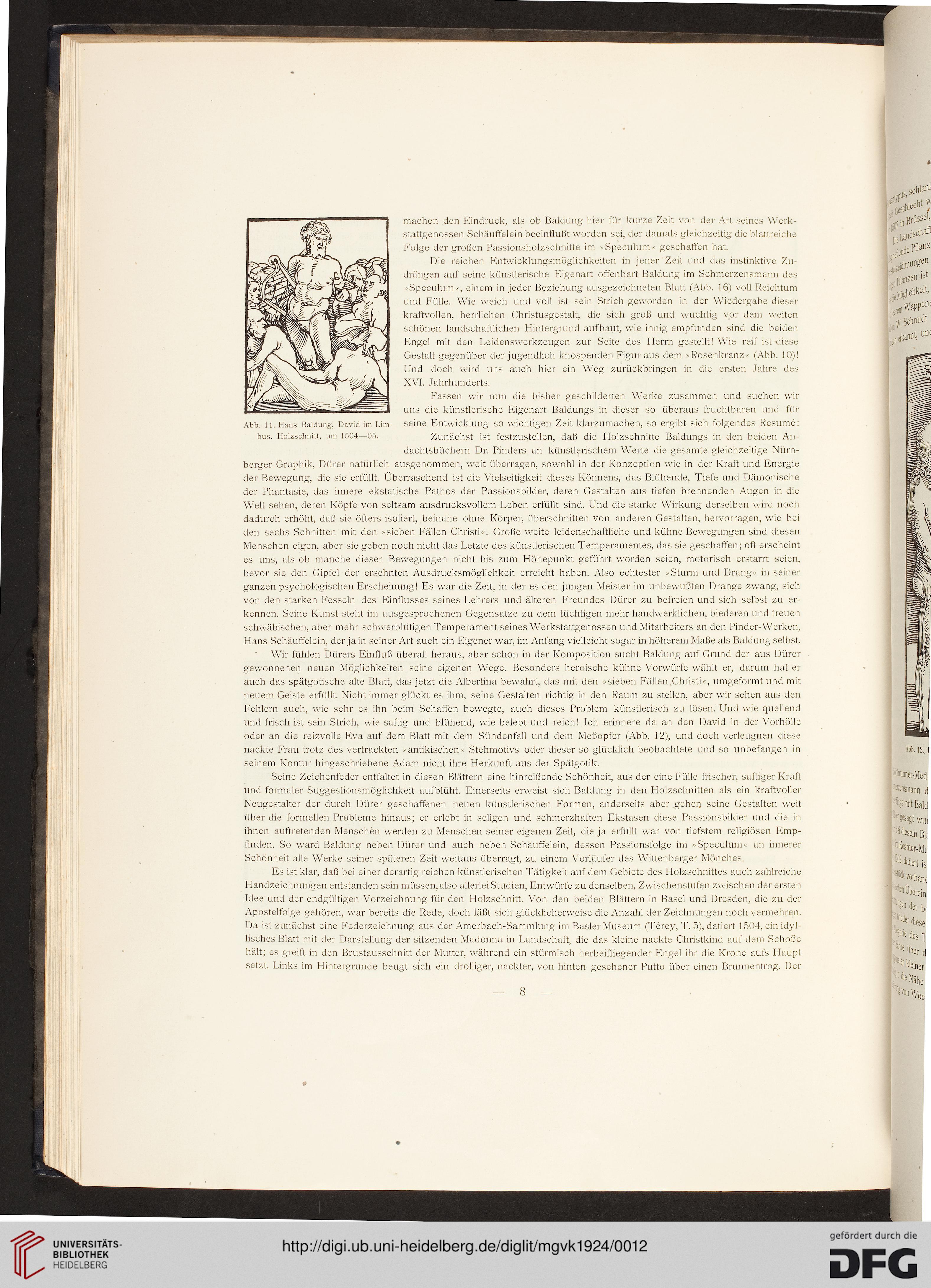

Abb. 11. Hans ISaldung, David im Lim- seine Entwicklung so wichtigen Zeit klarzumachen, so ergibt sich folgendes Resume:

bus. Holzschnitt, um 1504—05. Zunächst ist festzustellen, daß die Holzschnitte Baidungs in den beiden An-

dachtsbüchern Dr. Pinders an künstlerischem Werte die gesamte gleichzeitige Nürn-

berger Graphik, Dürer natürlich ausgenommen, weit überragen, sowohl in der Konzeption wie in der Kraft und Energie

der Bewegung, die sie erfüllt. Überraschend ist die Vielseitigkeit dieses Könnens, das Blühende, Tiefe und Dämonische

der Phantasie, das innere ekstatische Pathos der Passionsbilder, deren Gestalten aus tiefen brennenden Augen in die

Welt sehen, deren Köpfe von seltsam ausdrucksvollem Leben erfüllt sind. Und die starke Wirkung derselben wird noch

dadurch erhöht, daß sie öfters isoliert, beinahe ohne Körper, überschnitten von anderen Gestalten, hervorragen, wie bei

den sechs Schnitten mit den »sieben Fällen Christi«. Große weite leidenschaftliche und kühne Bewegungen sind diesen

Menschen eigen, aber sie geben noch nicht das Letzte des künstlerischen Temperamentes, das sie geschaffen; oft erscheint

es uns, als ob manche dieser Bewegungen nicht bis zum Höhepunkt geführt worden seien, motorisch erstarrt seien,

bevor sie den Gipfel der ersehnten Ausdrucksmöglichkeit erreicht haben. Also echtester »Sturm und Drang« in seiner

ganzen psychologischen Erscheinung! Es war die Zeit, in der es den jungen Meister im unbewußten Drange zwang, sich

von den starken Fesseln des Einflusses seines Lehrers und älteren Freundes Dürer zu befreien und sich selbst zu er-

kennen. Seine Kunst steht im ausgesprochenen Gegensatze zu dem tüchtigen mehr handwerklichen, biederen und treuen

schwäbischen, aber mehr schwerblütigen Temperament seines Werkstattgenossen und Mitarbeiters an den Pinder-Werken,

Hans Schäuffelein, der ja in seiner Art auch ein Eigener war, im Anfang vielleicht sogar in höherem Maße als Baidung selbst.

Wir fühlen Dürers Einfluß überall heraus, aber schon in der Komposition sucht Baidung auf Grund der aus Dürer

gewonnenen neuen Möglichkeiten seine eigenen Wege. Besonders heroische kühne Vorwürfe wählt er, darum hat er

auch das spätgotische alte Blatt, das jetzt die Albertina bewahrt, das mit den »sieben Fällen Christi«, umgeformt und mit

neuem Geiste erfüllt. Nicht immer glückt es ihm, seine Gestalten richtig in den Raum zu stellen, aber wir sehen aus den

Fehlern auch, wie sehr es ihn beim Schaffen bewegte, auch dieses Problem künstlerisch zu lösen. Und wie quellend

und frisch ist sein Strich, wie saftig und blühend, wie belebt und reich! Ich erinnere da an den David in der Vorhölle

oder an die reizvolle Eva auf dem Blatt mit dem Sündenfall und dem Meßopfer (Abb. 12), und doch verleugnen diese

nackte Frau trotz des vertrackten »antikischen« Stehmotivs oder dieser so glücklich beobachtete und so unbefangen in

seinem Kontur hingeschriebene Adam nicht ihre Herkunft aus der Spätgotik.

Seine Zeichenfeder entfaltet in diesen Blättern eine hinreißende Schönheit, aus der eine Fülle frischer, saftiger Kraft

und formaler Suggestionsmöglichkeit aufblüht. Einerseits erweist sich Baidung in den Holzschnitten als ein kraftvoller

Neugestalter der durch Dürer geschaffenen neuen künstlerischen Formen, anderseits aber geherj seine Gestalten weit

über die formellen Probleme hinaus; er erlebt in seligen und schmerzhaften Ekstasen diese Passionsbilder und die in

ihnen auftretenden Menschen werden zu Menschen seiner eigenen Zeit, die ja erfüllt war von tiefstem religiösen Emp-

finden. So ward Baidung neben Dürer und auch neben Schäuffelein, dessen Passionsfolge im »Speculum« an innerer

Schönheit alle Werke seiner späteren Zeit weitaus überragt, zu einem Vorläufer des Wittenberger Mönches.

Es ist klar, daß bei einer derartig reichen künstlerischen Tätigkeit auf dem Gebiete des Holzschnittes auch zahlreiche

Handzeichnungen entstanden sein müssen, also allerlei Studien, Entwürfe zu denselben, Zwischenstufen zwischen der ersten

Idee und der endgültigen Vorzeichnung für den Holzschnitt. Von den beiden Blättern in Basel und Dresden, die zu der

Apostelfolge gehören, war bereits die Rede, doch läßt sich glücklicherweise die Anzahl der Zeichnungen noch vermehren.

Da ist zunächst eine Federzeichnung aus der Amerbach-Sammlung im Basler Museum (Terey, T. 5), datiert 1504, ein idyl-

lisches Blatt mit der Darstellung der sitzenden Madonna in Landschaft, die das kleine nackte Christkind auf dem Schöße

hält; es greift in den Brustausschnitt der Mutter, während ein stürmisch herbeifliegender Engel ihr die Krone aufs Haupt

setzt. Links im Hintergrunde beugt sich ein drolliger, nackter, von hinten gesehener Putto über einen Brunnentrog. Der

stattgenossen Schäuffelein beeinflußt worden sei, der damals gleichzeitig die blattreiche

Folge der großen Passionsholzschnitte im »Speculum« geschaffen hat.

Die reichen Entwicklungsmöglichkeiten in jener Zeit und das instinktive Zu-

drängen auf seine künstlerische Eigenart offenbart Baidung im Schmerzensmann des

•Speculum«, einem in jeder Beziehung ausgezeichneten Blatt (Abb. 16) voll Reichtum

und Fülle. Wie weich und voll ist sein Strich geworden in der Wiedergabe dieser

kraftvollen, herrlichen Christusgestalt, die sich groß und wuchtig vor dem w eiten

schönen landschaftlichen Hintergrund aufbaut, wie innig empfunden sind die beiden

Engel mit den Leidenswerkzeugen zur Seite des Herrn gestellt! Wie reif ist diese

Gestalt gegenüber der jugendlich knospenden Figur aus dem »Rosenkranz« (Abb. 10)!

Und doch wird uns auch hier ein Weg zurückbringen in die ersten Jahre des

XVI. Jahrhunderts.

Fassen wir nun die bisher geschilderten Werke zusammen und suchen wir

uns die künstlerische Eigenart Baidungs in dieser so überaus fruchtbaren und für

Abb. 11. Hans ISaldung, David im Lim- seine Entwicklung so wichtigen Zeit klarzumachen, so ergibt sich folgendes Resume:

bus. Holzschnitt, um 1504—05. Zunächst ist festzustellen, daß die Holzschnitte Baidungs in den beiden An-

dachtsbüchern Dr. Pinders an künstlerischem Werte die gesamte gleichzeitige Nürn-

berger Graphik, Dürer natürlich ausgenommen, weit überragen, sowohl in der Konzeption wie in der Kraft und Energie

der Bewegung, die sie erfüllt. Überraschend ist die Vielseitigkeit dieses Könnens, das Blühende, Tiefe und Dämonische

der Phantasie, das innere ekstatische Pathos der Passionsbilder, deren Gestalten aus tiefen brennenden Augen in die

Welt sehen, deren Köpfe von seltsam ausdrucksvollem Leben erfüllt sind. Und die starke Wirkung derselben wird noch

dadurch erhöht, daß sie öfters isoliert, beinahe ohne Körper, überschnitten von anderen Gestalten, hervorragen, wie bei

den sechs Schnitten mit den »sieben Fällen Christi«. Große weite leidenschaftliche und kühne Bewegungen sind diesen

Menschen eigen, aber sie geben noch nicht das Letzte des künstlerischen Temperamentes, das sie geschaffen; oft erscheint

es uns, als ob manche dieser Bewegungen nicht bis zum Höhepunkt geführt worden seien, motorisch erstarrt seien,

bevor sie den Gipfel der ersehnten Ausdrucksmöglichkeit erreicht haben. Also echtester »Sturm und Drang« in seiner

ganzen psychologischen Erscheinung! Es war die Zeit, in der es den jungen Meister im unbewußten Drange zwang, sich

von den starken Fesseln des Einflusses seines Lehrers und älteren Freundes Dürer zu befreien und sich selbst zu er-

kennen. Seine Kunst steht im ausgesprochenen Gegensatze zu dem tüchtigen mehr handwerklichen, biederen und treuen

schwäbischen, aber mehr schwerblütigen Temperament seines Werkstattgenossen und Mitarbeiters an den Pinder-Werken,

Hans Schäuffelein, der ja in seiner Art auch ein Eigener war, im Anfang vielleicht sogar in höherem Maße als Baidung selbst.

Wir fühlen Dürers Einfluß überall heraus, aber schon in der Komposition sucht Baidung auf Grund der aus Dürer

gewonnenen neuen Möglichkeiten seine eigenen Wege. Besonders heroische kühne Vorwürfe wählt er, darum hat er

auch das spätgotische alte Blatt, das jetzt die Albertina bewahrt, das mit den »sieben Fällen Christi«, umgeformt und mit

neuem Geiste erfüllt. Nicht immer glückt es ihm, seine Gestalten richtig in den Raum zu stellen, aber wir sehen aus den

Fehlern auch, wie sehr es ihn beim Schaffen bewegte, auch dieses Problem künstlerisch zu lösen. Und wie quellend

und frisch ist sein Strich, wie saftig und blühend, wie belebt und reich! Ich erinnere da an den David in der Vorhölle

oder an die reizvolle Eva auf dem Blatt mit dem Sündenfall und dem Meßopfer (Abb. 12), und doch verleugnen diese

nackte Frau trotz des vertrackten »antikischen« Stehmotivs oder dieser so glücklich beobachtete und so unbefangen in

seinem Kontur hingeschriebene Adam nicht ihre Herkunft aus der Spätgotik.

Seine Zeichenfeder entfaltet in diesen Blättern eine hinreißende Schönheit, aus der eine Fülle frischer, saftiger Kraft

und formaler Suggestionsmöglichkeit aufblüht. Einerseits erweist sich Baidung in den Holzschnitten als ein kraftvoller

Neugestalter der durch Dürer geschaffenen neuen künstlerischen Formen, anderseits aber geherj seine Gestalten weit

über die formellen Probleme hinaus; er erlebt in seligen und schmerzhaften Ekstasen diese Passionsbilder und die in

ihnen auftretenden Menschen werden zu Menschen seiner eigenen Zeit, die ja erfüllt war von tiefstem religiösen Emp-

finden. So ward Baidung neben Dürer und auch neben Schäuffelein, dessen Passionsfolge im »Speculum« an innerer

Schönheit alle Werke seiner späteren Zeit weitaus überragt, zu einem Vorläufer des Wittenberger Mönches.

Es ist klar, daß bei einer derartig reichen künstlerischen Tätigkeit auf dem Gebiete des Holzschnittes auch zahlreiche

Handzeichnungen entstanden sein müssen, also allerlei Studien, Entwürfe zu denselben, Zwischenstufen zwischen der ersten

Idee und der endgültigen Vorzeichnung für den Holzschnitt. Von den beiden Blättern in Basel und Dresden, die zu der

Apostelfolge gehören, war bereits die Rede, doch läßt sich glücklicherweise die Anzahl der Zeichnungen noch vermehren.

Da ist zunächst eine Federzeichnung aus der Amerbach-Sammlung im Basler Museum (Terey, T. 5), datiert 1504, ein idyl-

lisches Blatt mit der Darstellung der sitzenden Madonna in Landschaft, die das kleine nackte Christkind auf dem Schöße

hält; es greift in den Brustausschnitt der Mutter, während ein stürmisch herbeifliegender Engel ihr die Krone aufs Haupt

setzt. Links im Hintergrunde beugt sich ein drolliger, nackter, von hinten gesehener Putto über einen Brunnentrog. Der