In die gleiche Zeit gehört endlich der runde

Scheibenriß der Albertina (Roettinger, T. III), der

auch in der Schrift mit dem Blatt im Kestner-

Museum zusammengeht und wiederum den

polygonalen Chorabschluß rechts im Hinter-

grunde zeigt. Für alle diese Blätter ist übrigens

noch anzumerken, daß sie eine durchaus ein-

heitliche Gewandbehandlung mit ohrenförmigen

Falten und kleinen augenartigen Vertiefungen

aufweisen; besonders persönlich ist die sorg-

fältige Zeichnung der breit und reich auf den

Boden gelagerten Säume der Gewänder mit den

liebevoll bearbeiteten Falten, die noch spät-

gotisches Empfinden erfüllt. Und bei diesen Ge-

wändern denken wir an Baidungs Vorliebe für

reiche Kleidung und Rüstung, an seine Vorliebe

für die Betonung des Beiwerkes, die wir schon

vor den Holzschnitten in den beiden Pinderschen

Drucken hervorhoben.

Stahl hat in seinem gründlichen "Werke

über den heiligen Christopherus (T. XL a) einen

Christoph-Holzschnitt abgebildet, den er dem

Baidung gibt und auch richtig auf das Jahr 1505

datiert.1 Verwandt mit demselben ist die

Zeichnung der Münchner Graphischen Samm-

lung, die Roettinger als Wechtlin bestimmt und

Schmitz (Die Glasgemälde des Königlichen Kunst-

gewerbemuseums zu Berlin, I 252) abbildet und

nach der das BerlinerMuseum zwei Glasscheiben

besitzt. Zwei weitere Visierungen für Glasge-

mälde mit derDarstellung des heiligen Franciscus

besitzen die Münchner Graphische Sammlung

und das BerlinerKupferstichkabinettjletztere hat

E. Bock (Berliner Jahrbuch 1920, S. 212) abgebil-

det und dem Benediktmeister, den er mit Dürer

zusammenlegt, gegeben. Die stilistische Überein-

stimmung des Kopfes mit derBenediktzeichnung

der Albertina, die Bäume und die Bodenbehand-

lung auf dem Berliner Blatt und der Münchner

Zeichnung sprechen wieder für Baidung.

Die charakteristische Zeichnungsweise der Kirchenfassade auf der letztgenannten Zeichnung rückt dieselbe außer-

dem in die Nähe der Blätter aus der Benediktlegende.

Wir sehen also den jungen Meister um 1504 bis 1505 in ein Stadium treten, das ihn seine vollste Eigenheit entfalten

läßt, außerdem stand diese Zeit im Zeichen einer großen und reichen Produktivität. Da drängt sich nun von selbst die

Frage auf, was Baidung in den Jahren vorher geschaffen hat, denn dieser Entwicklungsstufe muß doch notwendigerweise

eine andere, frühere vorausgegangen sein, die wir noch nicht kennen und die sicherlich durch irgendwelche sichtbare

Fäden mit der nachfolgenden verknüpft sein muß. Ebenso logisch ist die zweite Folgerung, die wir aufstellen und die

annimmt, daß Baidung vor 1504 noch starke Einflüsse eines älteren und reiferen Genossen erfahren haben muß, und der

kann wiederum nur Albrecht Dürer sein, jener Dürer vom Ende des XV. Jahrhunderts, bis etwa zum Jahre 1503. Wir

müssen daher jetzt nach Werken suchen, die wir Baidung zuschreiben können und die bis zu jener Schaffensperiode

Baidungs hinüberführen, in der er für Dr. Pinder die Holzschnittzeichnungen ausführte.

Ich nehme, um dies schon vor der Beweisführung vorauszusetzen, hiezu die dem sogenannten »Doppelgänger«

Dürers oder dem Benediktmeister, wie man ihn auch genannt hat, zugeschriebenen Nürnberger Werke in Anspruch und

beginne mit dem Zyklus der Handzeichnungen aus der Geschichte des heiligen Benedikt.

1 Es ist das Blatt (Passavant [Dürer] Nr. 247), das mit Text erst in einem Peypus-Einblattdruck von 1515 vorkommt, aber schon um 1505 ent-

standen sein muß.

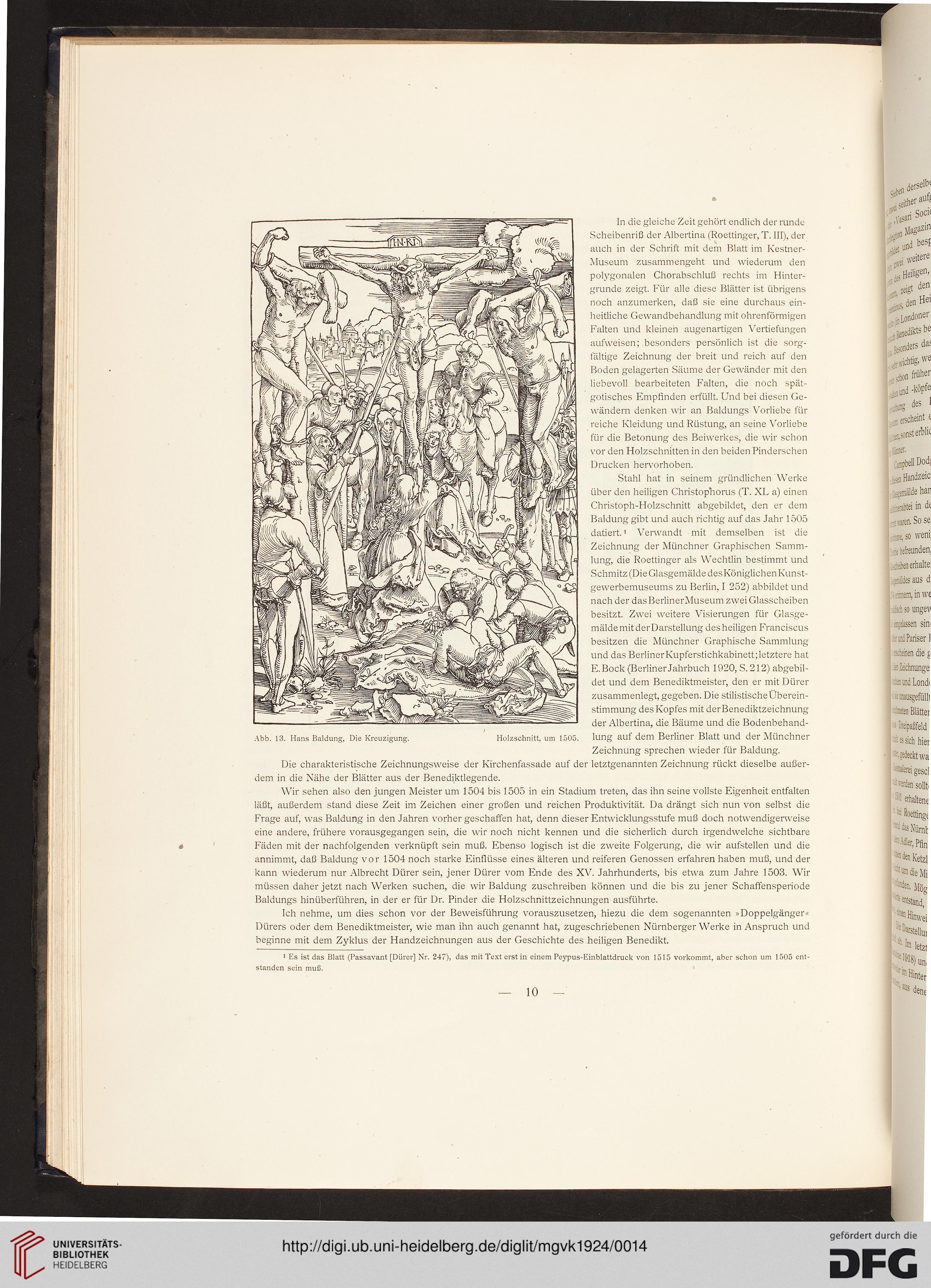

Abb. 13. Hans Baidung, Die Kreuzigung.

Holzschnitt, um 1505.

Scheibenriß der Albertina (Roettinger, T. III), der

auch in der Schrift mit dem Blatt im Kestner-

Museum zusammengeht und wiederum den

polygonalen Chorabschluß rechts im Hinter-

grunde zeigt. Für alle diese Blätter ist übrigens

noch anzumerken, daß sie eine durchaus ein-

heitliche Gewandbehandlung mit ohrenförmigen

Falten und kleinen augenartigen Vertiefungen

aufweisen; besonders persönlich ist die sorg-

fältige Zeichnung der breit und reich auf den

Boden gelagerten Säume der Gewänder mit den

liebevoll bearbeiteten Falten, die noch spät-

gotisches Empfinden erfüllt. Und bei diesen Ge-

wändern denken wir an Baidungs Vorliebe für

reiche Kleidung und Rüstung, an seine Vorliebe

für die Betonung des Beiwerkes, die wir schon

vor den Holzschnitten in den beiden Pinderschen

Drucken hervorhoben.

Stahl hat in seinem gründlichen "Werke

über den heiligen Christopherus (T. XL a) einen

Christoph-Holzschnitt abgebildet, den er dem

Baidung gibt und auch richtig auf das Jahr 1505

datiert.1 Verwandt mit demselben ist die

Zeichnung der Münchner Graphischen Samm-

lung, die Roettinger als Wechtlin bestimmt und

Schmitz (Die Glasgemälde des Königlichen Kunst-

gewerbemuseums zu Berlin, I 252) abbildet und

nach der das BerlinerMuseum zwei Glasscheiben

besitzt. Zwei weitere Visierungen für Glasge-

mälde mit derDarstellung des heiligen Franciscus

besitzen die Münchner Graphische Sammlung

und das BerlinerKupferstichkabinettjletztere hat

E. Bock (Berliner Jahrbuch 1920, S. 212) abgebil-

det und dem Benediktmeister, den er mit Dürer

zusammenlegt, gegeben. Die stilistische Überein-

stimmung des Kopfes mit derBenediktzeichnung

der Albertina, die Bäume und die Bodenbehand-

lung auf dem Berliner Blatt und der Münchner

Zeichnung sprechen wieder für Baidung.

Die charakteristische Zeichnungsweise der Kirchenfassade auf der letztgenannten Zeichnung rückt dieselbe außer-

dem in die Nähe der Blätter aus der Benediktlegende.

Wir sehen also den jungen Meister um 1504 bis 1505 in ein Stadium treten, das ihn seine vollste Eigenheit entfalten

läßt, außerdem stand diese Zeit im Zeichen einer großen und reichen Produktivität. Da drängt sich nun von selbst die

Frage auf, was Baidung in den Jahren vorher geschaffen hat, denn dieser Entwicklungsstufe muß doch notwendigerweise

eine andere, frühere vorausgegangen sein, die wir noch nicht kennen und die sicherlich durch irgendwelche sichtbare

Fäden mit der nachfolgenden verknüpft sein muß. Ebenso logisch ist die zweite Folgerung, die wir aufstellen und die

annimmt, daß Baidung vor 1504 noch starke Einflüsse eines älteren und reiferen Genossen erfahren haben muß, und der

kann wiederum nur Albrecht Dürer sein, jener Dürer vom Ende des XV. Jahrhunderts, bis etwa zum Jahre 1503. Wir

müssen daher jetzt nach Werken suchen, die wir Baidung zuschreiben können und die bis zu jener Schaffensperiode

Baidungs hinüberführen, in der er für Dr. Pinder die Holzschnittzeichnungen ausführte.

Ich nehme, um dies schon vor der Beweisführung vorauszusetzen, hiezu die dem sogenannten »Doppelgänger«

Dürers oder dem Benediktmeister, wie man ihn auch genannt hat, zugeschriebenen Nürnberger Werke in Anspruch und

beginne mit dem Zyklus der Handzeichnungen aus der Geschichte des heiligen Benedikt.

1 Es ist das Blatt (Passavant [Dürer] Nr. 247), das mit Text erst in einem Peypus-Einblattdruck von 1515 vorkommt, aber schon um 1505 ent-

standen sein muß.

Abb. 13. Hans Baidung, Die Kreuzigung.

Holzschnitt, um 1505.