Sieben derselben hat Roettinger abgebil-

det, zwei seither aufgetauchte hat C. Dodgson

in der »Vasari Society« (VI, Nr. 26) und im

»Burlington Magazine« (XXXII, Februar 1918)

abgebildet und besprochen. Sie veranschau-

lichen zwei weitere Begebenheiten aus dem

Leben des Heiligen, die erstere, im Britischen

Museum, zeigt den Versuch des Presbyters

Florentinus, den Heiligen zu vergiften, und die

zweite (in Londoner Privatbesitz) schildert den

Besuch Benedikts bei seiner Schwester Schola-

stika. Besonders das letztgenannte Blatt ist für

uns sehr wichtig, weil es im Gegensatz zu den

sieben schon früher bekannten auch Frauen-

gestalten und -köpfe zeigt; denn einzig auf der

Versuchung des Heiligen im Darmstädter

Museum erscheint ein junges, reichgekleidetes

Mädchen, sonst erblicken wir auf diesen Blättern

nur Männer.

Campbell Dodgson nimmt an, daß es sich

bei diesen Handzeichnungen um die Entwürfe

für Glasgemälde handelt, die für irgendeine Be-

nediktinerabtei in der Nähe von Nürnberg be-

stimmt waren. So sehr ich der letzteren Ansicht

beistimme, so wenig kann ich mich mit der

Theorie befreunden, daß hier Visierungen für

Glasscheiben erhalten sind. Ich kann mich keines

Glasgemäldes aus der Zeit von 1500 bis circa

1504 erinnern, in welchem die Wappen in einer

heraldisch so ungewöhnlichen Weise im Paß-

feld eingelassen sind, wie sie auf dem Darm-

städter und Pariser Blatt vorkommen. Bekannt-

lich erscheinen die gleichen Dreipaßfelder auch

auf den Zeichnungen zu Braunschweig, Berlin,

München und London (zwei Zeichnungen), nur

sind sie unausgefüllt geblieben. Ein einziges der

gezeichneten Blätter, das in der Albertina, zeigt

dieses Dreipaßfeld nicht. Meines Erachtens

handelt es sich hier um einen Zyklus von Wandgemälden in einem Refektorium, die an der Oberwand, oberhalb der

Fenster, gedeckt waren, und die Dreipaßfelder waren die Fensteröffnungen, von denen zwei mit dem Wappen der Stifter

in Glasmalerei geschmückt waren. Nur an der Stelle der Wand, wo die auf der Wiener Zeichnung geschilderte Szene auf-

gemalt werden sollte, war kein Fenster. Für eine weitere Scheibe, eine runde, war wohl die auf der Albertinazeichnung

von 1501 erhaltene Darstellung bestimmt, die von derselben Künstlerhand herrührt und von der schon die Rede war

(Abb. bei Roettinger T. III). Nach Dodgson sind die beiden Allianzwappen die der Ketzler (Katze) und Geuschmied,

während das Nürnberger Staatsarchiv der Ansicht ist, daß es sich bei dem zweiten um die Familie Pfintzing (»Pfintzing

mit dem Adler, Pfintzing die Alten«) handelt. Nach Mitteilung desselben Institutes hat allerdings eine eheliche Verbindung

zwischen den Ketzler und Pfintzing, wenigstens nach Ausweis des im Staatsarchiv befindlichen von Melchior Pfintzing

vielleicht um die Mitte des XVII. Jahrhunderts angelegten, mit vielen Porträten ausgestatteten Geschlechterbuches niemals

stattgefunden. Möglicherweise bietet aber das große Geschlechterbuch der Pfintzing, das im Anfang des XVI. Jahr-

hunderts entstand, zahlreiche Aquarelle enthält und dem Archiv der hallerischen Familienstiftung in Großgründlach ge-

hörte, einen Hinweis auf eine solche Allianz oder eine gemeinsame Stiftung.

Die Darstellungen aus dem Leben des Heiligen spielen sich entweder im Innern eines Hauses oder in der Land-

schaft ab. Im letzteren Falle erblicken wir fast überall, auf den Blättern zu Berlin, München, London (Burlington

Magazine 1918) und Darmstadt, als integrierenden Bestandteil der Landschaft den polygonalen gotischen Chorabschluß,

entweder im Hintergrund als ganzes Bauwerk oder noch öfters im Vordergrund als Ausschnitt, mit Strebepfeilern und

Fenstern, aus denen in zwei Fällen die Halbfigur des Titelheiligen oder eines seiner Brüder herausblickt. Bei dem

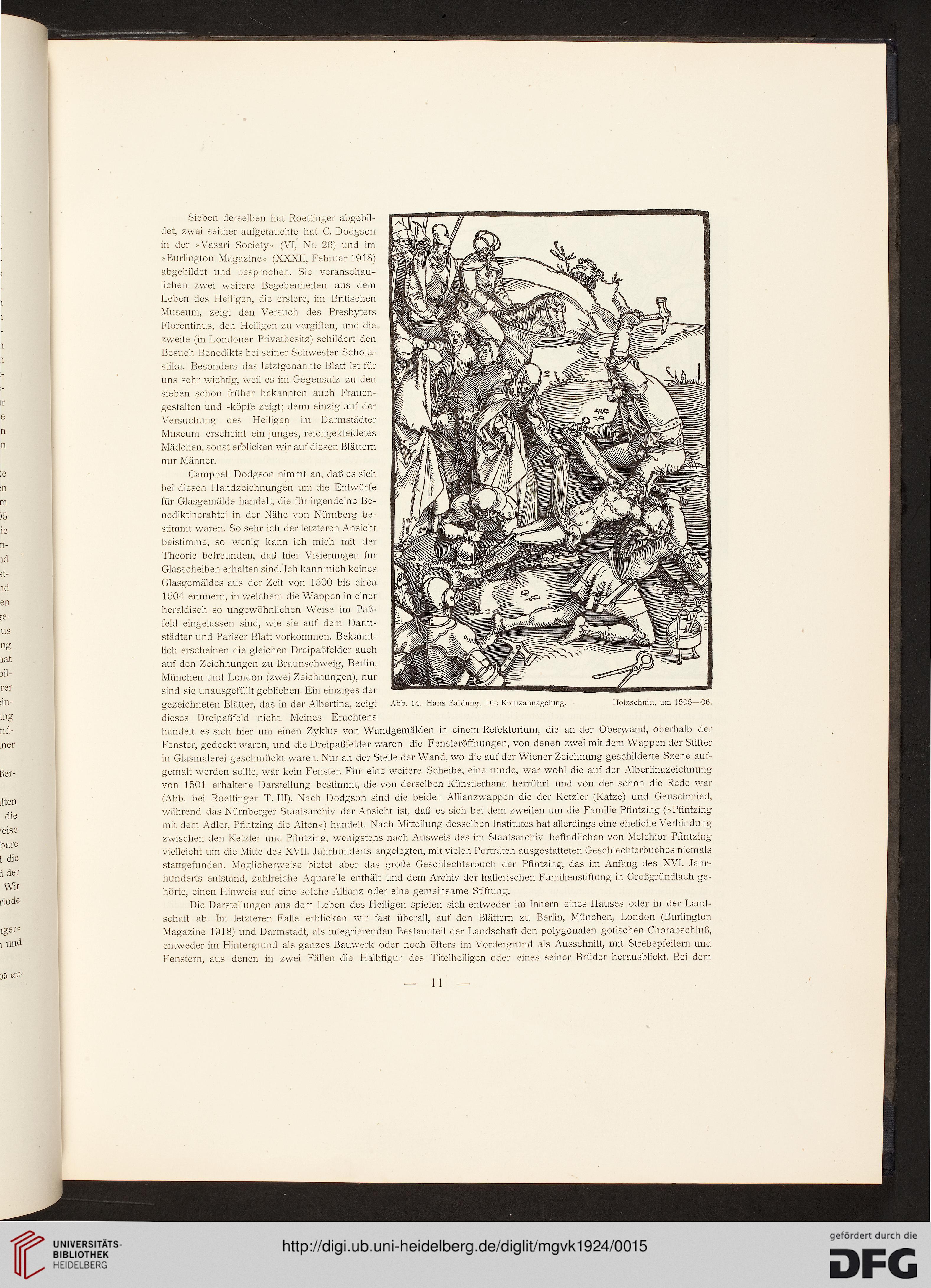

Abb. 14. Hans Baidung, Die Kreuzannagelung

Holzschnitt, um 1505—06.

det, zwei seither aufgetauchte hat C. Dodgson

in der »Vasari Society« (VI, Nr. 26) und im

»Burlington Magazine« (XXXII, Februar 1918)

abgebildet und besprochen. Sie veranschau-

lichen zwei weitere Begebenheiten aus dem

Leben des Heiligen, die erstere, im Britischen

Museum, zeigt den Versuch des Presbyters

Florentinus, den Heiligen zu vergiften, und die

zweite (in Londoner Privatbesitz) schildert den

Besuch Benedikts bei seiner Schwester Schola-

stika. Besonders das letztgenannte Blatt ist für

uns sehr wichtig, weil es im Gegensatz zu den

sieben schon früher bekannten auch Frauen-

gestalten und -köpfe zeigt; denn einzig auf der

Versuchung des Heiligen im Darmstädter

Museum erscheint ein junges, reichgekleidetes

Mädchen, sonst erblicken wir auf diesen Blättern

nur Männer.

Campbell Dodgson nimmt an, daß es sich

bei diesen Handzeichnungen um die Entwürfe

für Glasgemälde handelt, die für irgendeine Be-

nediktinerabtei in der Nähe von Nürnberg be-

stimmt waren. So sehr ich der letzteren Ansicht

beistimme, so wenig kann ich mich mit der

Theorie befreunden, daß hier Visierungen für

Glasscheiben erhalten sind. Ich kann mich keines

Glasgemäldes aus der Zeit von 1500 bis circa

1504 erinnern, in welchem die Wappen in einer

heraldisch so ungewöhnlichen Weise im Paß-

feld eingelassen sind, wie sie auf dem Darm-

städter und Pariser Blatt vorkommen. Bekannt-

lich erscheinen die gleichen Dreipaßfelder auch

auf den Zeichnungen zu Braunschweig, Berlin,

München und London (zwei Zeichnungen), nur

sind sie unausgefüllt geblieben. Ein einziges der

gezeichneten Blätter, das in der Albertina, zeigt

dieses Dreipaßfeld nicht. Meines Erachtens

handelt es sich hier um einen Zyklus von Wandgemälden in einem Refektorium, die an der Oberwand, oberhalb der

Fenster, gedeckt waren, und die Dreipaßfelder waren die Fensteröffnungen, von denen zwei mit dem Wappen der Stifter

in Glasmalerei geschmückt waren. Nur an der Stelle der Wand, wo die auf der Wiener Zeichnung geschilderte Szene auf-

gemalt werden sollte, war kein Fenster. Für eine weitere Scheibe, eine runde, war wohl die auf der Albertinazeichnung

von 1501 erhaltene Darstellung bestimmt, die von derselben Künstlerhand herrührt und von der schon die Rede war

(Abb. bei Roettinger T. III). Nach Dodgson sind die beiden Allianzwappen die der Ketzler (Katze) und Geuschmied,

während das Nürnberger Staatsarchiv der Ansicht ist, daß es sich bei dem zweiten um die Familie Pfintzing (»Pfintzing

mit dem Adler, Pfintzing die Alten«) handelt. Nach Mitteilung desselben Institutes hat allerdings eine eheliche Verbindung

zwischen den Ketzler und Pfintzing, wenigstens nach Ausweis des im Staatsarchiv befindlichen von Melchior Pfintzing

vielleicht um die Mitte des XVII. Jahrhunderts angelegten, mit vielen Porträten ausgestatteten Geschlechterbuches niemals

stattgefunden. Möglicherweise bietet aber das große Geschlechterbuch der Pfintzing, das im Anfang des XVI. Jahr-

hunderts entstand, zahlreiche Aquarelle enthält und dem Archiv der hallerischen Familienstiftung in Großgründlach ge-

hörte, einen Hinweis auf eine solche Allianz oder eine gemeinsame Stiftung.

Die Darstellungen aus dem Leben des Heiligen spielen sich entweder im Innern eines Hauses oder in der Land-

schaft ab. Im letzteren Falle erblicken wir fast überall, auf den Blättern zu Berlin, München, London (Burlington

Magazine 1918) und Darmstadt, als integrierenden Bestandteil der Landschaft den polygonalen gotischen Chorabschluß,

entweder im Hintergrund als ganzes Bauwerk oder noch öfters im Vordergrund als Ausschnitt, mit Strebepfeilern und

Fenstern, aus denen in zwei Fällen die Halbfigur des Titelheiligen oder eines seiner Brüder herausblickt. Bei dem

Abb. 14. Hans Baidung, Die Kreuzannagelung

Holzschnitt, um 1505—06.