im »Rosenkranz« bilden. Legt man die einzelnen

Aposteltypen in beiden Serien nebeneinander und

vergleicht sie Blatt für Blatt, so ergeben sich so

zahlreiche und zwingende Analogien in den

Physiognomien und den Standmotiven, daß ein

Zweifelnichtmehrobwalten kann,besonders wenn

man noch die beiden schon angeführten Hand-

zeichnungen der Apostel Petrus und Paulus dazu-

nimmt. Wichtig ist es auch, festzustellen, daß die

Apostel von 1503 dieselben gerundeten, röhrigen,

herabhängenden Falten haben, wie sie auch die

Figuren der Jünger Christi im »Rosenkranz« zeigen.

Es soll nicht meine Aufgabe sein, hier die

»Nürnberger Holzschnitte« zu den zwei Andachts-

büchern eingehender stilistisch zu analysieren, es

kommt nur darauf an, aus denselben Züge heraus-

zulösen, die Verwandtschaft zu dem Werke des

frühen Hans Baidung zeigen. Und die findet man,

wenn einmal diese Übereinstimmungen erkannt

sind, auf zahlreichen der kleinen Andachtsblätter

in großer Fülle, in den Männer- und Frauentypen,

der Gewandung, den Stellungen und Gesten, vor

allen Dingen aber in der Komposition.

Ich lege das Hauptgewicht auf die figuren-

reichen Darstellungen, die an die realistisch-dra-

matische Aktionsfähigkeit der einzelnen Personen,

ihr Spiel und Gegenspiel, an die psychologische

Motivierung des jeweiligen Vorwurfs schwere

Anforderungen stellen, und sehe in der kecken,

lebendig bewegten, frischen Art der Schilderung

bereits dieselben Züge sich entwickeln, welche

reicher und voller den Holzschnitten Baidungs in

den beiden Pinderschen Werken von 1505 und

1507 eigen sind.

Der jugendliche Christus im Tempel (Dodg-

son Nr. 6) steht kompositionell, physiognomisch

und psychologisch in unlösbarem Zusammenhang mit dem betreffenden Bilde aus dem Dresdner Zyklus der »Sieben

Schmerzen Mariä«; nun wird letzterer ja allgemein schon dem Benediktmeister zugeschrieben, aber wir werden noch

zeigen können, daß er auch zu den Frühwerken Baidungs gehört.

Der Holzschnitt, wie die offenen Sünder zu Christus kommen (Dodgson 23), hat wiederum drei echt Baldungsche

Typen, den dicken Mann vorne links, neben ihm die junge Frau mit der Haube und dazwischen den bartlosen hohläugigen

Kopf mit dem wirren Haar. Ferner bitte ich, unter dem Gesichtswinkel dieser Untersuchung einen Blick auf folgende

Blätter bei Dodgson zu werfen: 29 (beide Figuren, besonders die kniende), 37 und 38 (Aposteltypen), 41 (die drei

Männerköpfe), 42 (Polygonalchorbau und Zusammenhang mit den beiden Zeichnungen zu Berlin und München), 43 (Land-

schaft), 44 (Kirchenbau), 71 (Christopherus), 72, 78, 79, 80, 86, 87 und 102 (Köpfe und beim Sebastian auch die Bein-

stellung).

In diese Reihe gehört stilistisch und zeitlich auch der Holzschnitt mit der Marter des heiligen Sebastian (Pass. 182),

den Weißbach (Der junge Dürer, S. 71)1 abgebildet hat. Der Alte mit dem Turban, Diokletian, der, begleitet von einem

zweiten Greise, aus dem Mittelgrunde nach vorn schreitet und dem dahinter allein ein jüngerer Mann, Maximian, folgt,

ist uns schon bekannt aus den beiden Baldungschen Holzschnitten im »Rosenkranz« und im »Speculum«, darstellend

die »Kreuzigung« und die »Kreuzannagelung«; er erscheint da jeweils zu Pferde als der Hauptmann. Es ist dasselbe

scharf markierte Gesicht mit der Hakennase und den Adleraugen. Und der Scherge links auf dem Sebastiansblatt, der

den Bogen gegen den Märtyrer spannt, mit dem feisten, bartlosen, charakteristischen Kopfe kommt wiederum auf der

»Kreuzannagelung« vor, wo er, von vorne gesehen, zwischen den Frauen und Johannes stehend, den Beschauer direkt

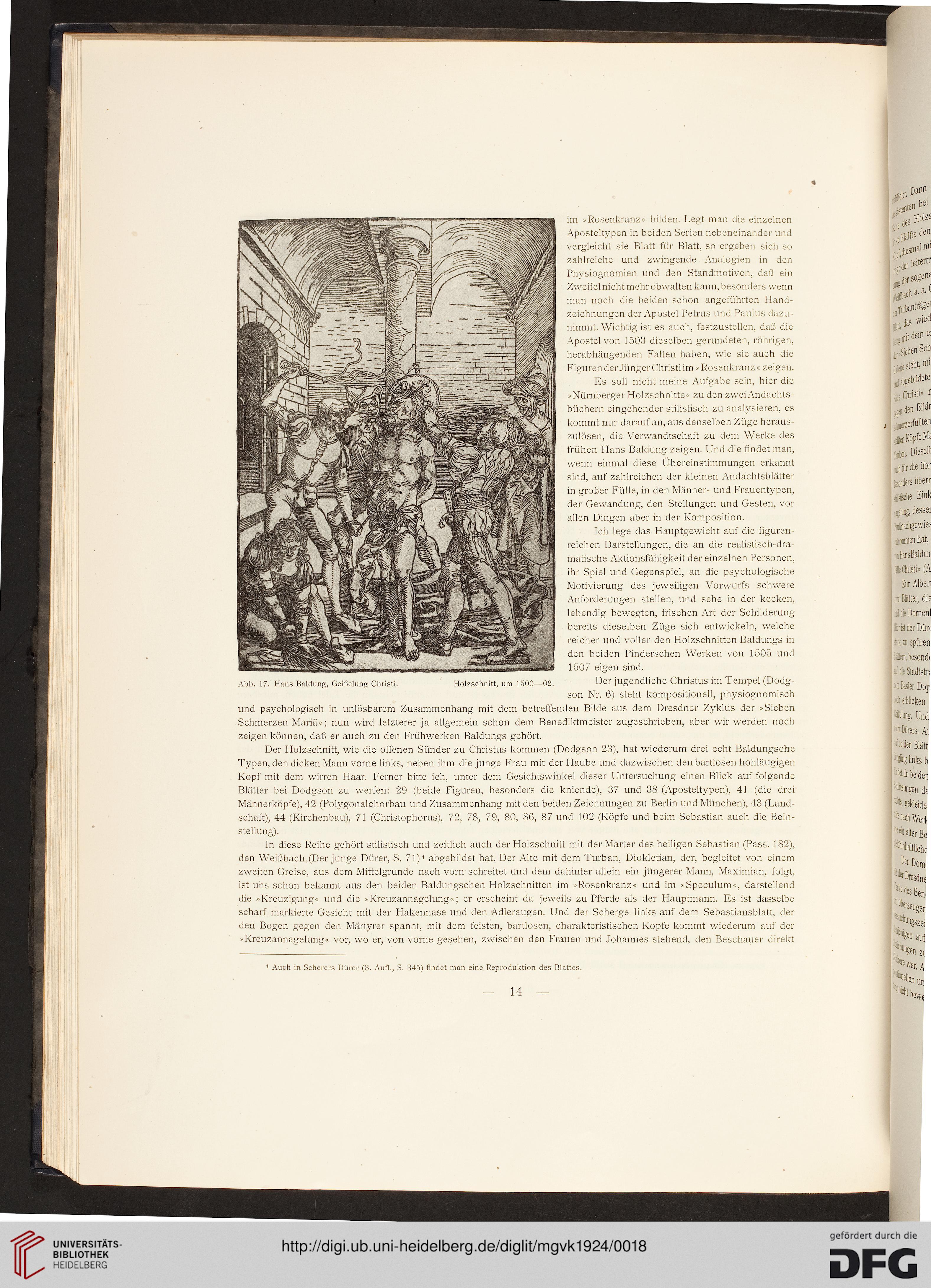

Abb. 17. Hans Baidung', Geißelung Christi.

Holzschnitt, um 1500—02.

1 Auch in Scherers Dürer (3. Aufl., S. 345) findet man eine Reproduktion des Blattes.

Aposteltypen in beiden Serien nebeneinander und

vergleicht sie Blatt für Blatt, so ergeben sich so

zahlreiche und zwingende Analogien in den

Physiognomien und den Standmotiven, daß ein

Zweifelnichtmehrobwalten kann,besonders wenn

man noch die beiden schon angeführten Hand-

zeichnungen der Apostel Petrus und Paulus dazu-

nimmt. Wichtig ist es auch, festzustellen, daß die

Apostel von 1503 dieselben gerundeten, röhrigen,

herabhängenden Falten haben, wie sie auch die

Figuren der Jünger Christi im »Rosenkranz« zeigen.

Es soll nicht meine Aufgabe sein, hier die

»Nürnberger Holzschnitte« zu den zwei Andachts-

büchern eingehender stilistisch zu analysieren, es

kommt nur darauf an, aus denselben Züge heraus-

zulösen, die Verwandtschaft zu dem Werke des

frühen Hans Baidung zeigen. Und die findet man,

wenn einmal diese Übereinstimmungen erkannt

sind, auf zahlreichen der kleinen Andachtsblätter

in großer Fülle, in den Männer- und Frauentypen,

der Gewandung, den Stellungen und Gesten, vor

allen Dingen aber in der Komposition.

Ich lege das Hauptgewicht auf die figuren-

reichen Darstellungen, die an die realistisch-dra-

matische Aktionsfähigkeit der einzelnen Personen,

ihr Spiel und Gegenspiel, an die psychologische

Motivierung des jeweiligen Vorwurfs schwere

Anforderungen stellen, und sehe in der kecken,

lebendig bewegten, frischen Art der Schilderung

bereits dieselben Züge sich entwickeln, welche

reicher und voller den Holzschnitten Baidungs in

den beiden Pinderschen Werken von 1505 und

1507 eigen sind.

Der jugendliche Christus im Tempel (Dodg-

son Nr. 6) steht kompositionell, physiognomisch

und psychologisch in unlösbarem Zusammenhang mit dem betreffenden Bilde aus dem Dresdner Zyklus der »Sieben

Schmerzen Mariä«; nun wird letzterer ja allgemein schon dem Benediktmeister zugeschrieben, aber wir werden noch

zeigen können, daß er auch zu den Frühwerken Baidungs gehört.

Der Holzschnitt, wie die offenen Sünder zu Christus kommen (Dodgson 23), hat wiederum drei echt Baldungsche

Typen, den dicken Mann vorne links, neben ihm die junge Frau mit der Haube und dazwischen den bartlosen hohläugigen

Kopf mit dem wirren Haar. Ferner bitte ich, unter dem Gesichtswinkel dieser Untersuchung einen Blick auf folgende

Blätter bei Dodgson zu werfen: 29 (beide Figuren, besonders die kniende), 37 und 38 (Aposteltypen), 41 (die drei

Männerköpfe), 42 (Polygonalchorbau und Zusammenhang mit den beiden Zeichnungen zu Berlin und München), 43 (Land-

schaft), 44 (Kirchenbau), 71 (Christopherus), 72, 78, 79, 80, 86, 87 und 102 (Köpfe und beim Sebastian auch die Bein-

stellung).

In diese Reihe gehört stilistisch und zeitlich auch der Holzschnitt mit der Marter des heiligen Sebastian (Pass. 182),

den Weißbach (Der junge Dürer, S. 71)1 abgebildet hat. Der Alte mit dem Turban, Diokletian, der, begleitet von einem

zweiten Greise, aus dem Mittelgrunde nach vorn schreitet und dem dahinter allein ein jüngerer Mann, Maximian, folgt,

ist uns schon bekannt aus den beiden Baldungschen Holzschnitten im »Rosenkranz« und im »Speculum«, darstellend

die »Kreuzigung« und die »Kreuzannagelung«; er erscheint da jeweils zu Pferde als der Hauptmann. Es ist dasselbe

scharf markierte Gesicht mit der Hakennase und den Adleraugen. Und der Scherge links auf dem Sebastiansblatt, der

den Bogen gegen den Märtyrer spannt, mit dem feisten, bartlosen, charakteristischen Kopfe kommt wiederum auf der

»Kreuzannagelung« vor, wo er, von vorne gesehen, zwischen den Frauen und Johannes stehend, den Beschauer direkt

Abb. 17. Hans Baidung', Geißelung Christi.

Holzschnitt, um 1500—02.

1 Auch in Scherers Dürer (3. Aufl., S. 345) findet man eine Reproduktion des Blattes.