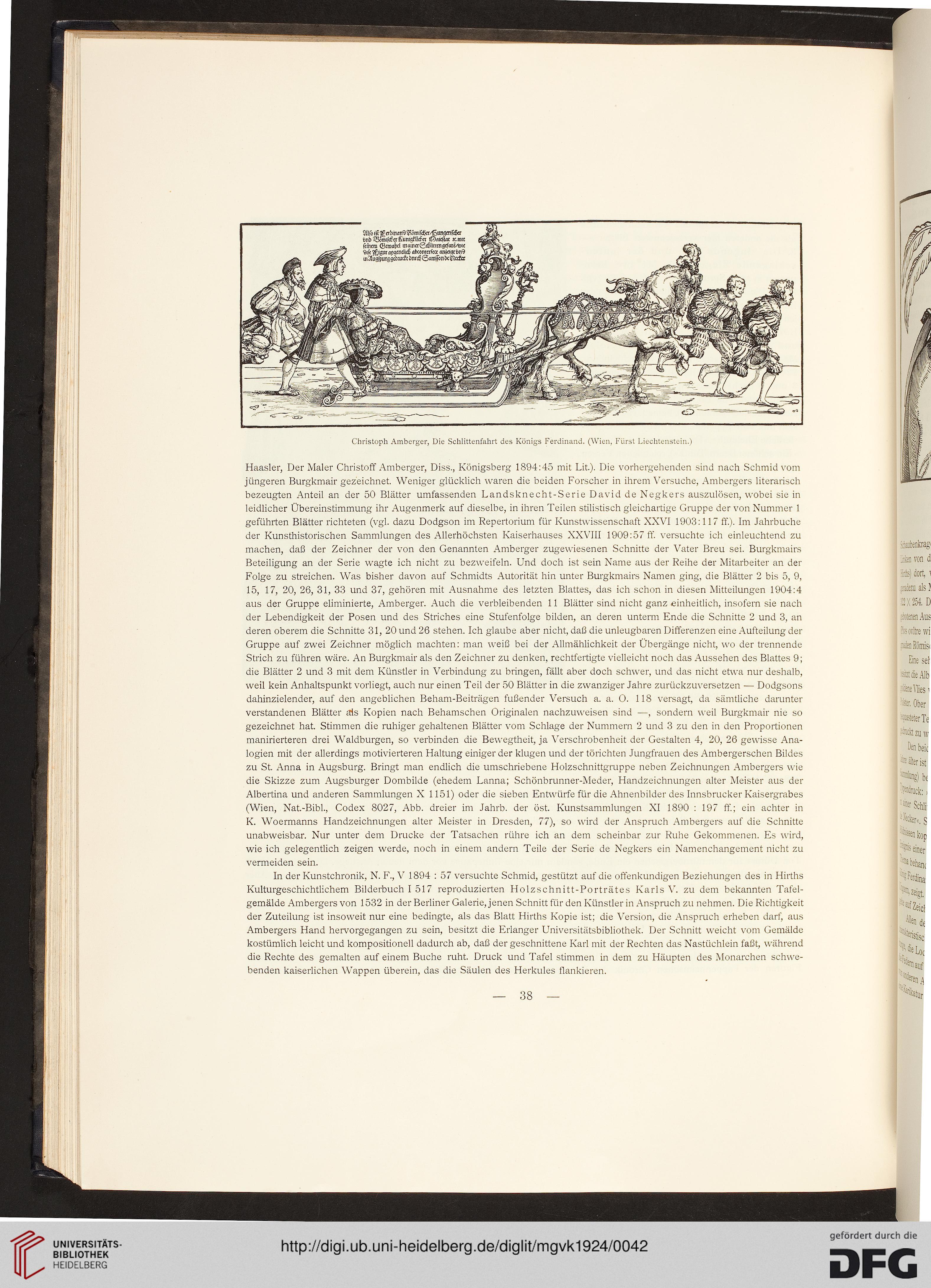

Christoph Amberger, Die Schlittenfahrt des Königs Ferdinand. (Wien, Fürst Liechtenstein.)

Haasler, Der Maler Christoff Amberger, Diss., Königsberg 1894:45 mit Lit). Die vorhergehenden sind nach Schmid vom

jüngeren Burgkmair gezeichnet. Weniger glücklich waren die beiden Forscher in ihrem Versuche, Ambergers literarisch

bezeugten Anteil an der 50 Blätter umfassenden Landsknecht-Serie David de Negkers auszulösen, wobei sie in

leidlicher Übereinstimmung ihr Augenmerk auf dieselbe, in ihren Teilen stilistisch gleichartige Gruppe der von Nummer 1

geführten Blätter richteten (vgl. dazu Dodgson im Repertorium für Kunstwissenschaft XXVI 1903:117 ff). Im Jahrbuche

der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses XXVIII 1909:57 ff. versuchte ich einleuchtend zu

machen, daß der Zeichner der von den Genannten Amberger zugewiesenen Schnitte der Vater Breu sei. Burgkmairs

Beteiligung an der Serie wagte ich nicht zu bezweifeln. Und doch ist sein Name aus der Reihe der Mitarbeiter an der

Folge zu streichen. Was bisher davon auf Schmidts Autorität hin unter Burgkmairs Namen ging, die Blätter 2 bis 5, 9,

15, 17, 20, 26, 31, 33 und 37, gehören mit Ausnahme des letzten Blattes, das ich schon in diesen Mitteilungen 1904:4

aus der Gruppe eliminierte, Amberger. Auch die verbleibenden 11 Blätter sind nicht ganz einheitlich, insofern sie nach

der Lebendigkeit der Posen und des Striches eine Stufenfolge bilden, an deren unterm Ende die Schnitte 2 und 3, an

deren oberem die Schnitte 31, 20 und 26 stehen. Ich glaube aber nicht, daß die unleugbaren Differenzen eine Aufteilung der

Gruppe auf zwei Zeichner möglich machten: man weiß bei der Allmählichkeit der Übergänge nicht, wo der trennende

Strich zu führen wäre. An Burgkmair als den Zeichner zu denken, rechtfertigte vielleicht noch das Aussehen des Blattes 9;

die Blätter 2 und 3 mit dem Künstler in Verbindung zu bringen, fällt aber doch schwer, und das nicht etwa nur deshalb,

weil kein Anhaltspunkt vorliegt, auch nur einen Teil der 50 Blätter in die zwanziger Jahre zurückzuversetzen — Dodgsons

dahinzielender, auf den angeblichen Beham-Beiträgen fußender Versuch a. a. O. 118 versagt, da sämtliche darunter

verstandenen Blätter als Kopien nach Behamschen Originalen nachzuweisen sind —, sondern weil Burgkmair nie so

gezeichnet hat. Stimmen die ruhiger gehaltenen Blätter vom Schlage der Nummern 2 und 3 zu den in den Proportionen

manirierteren drei Waldburgen, so verbinden die Bewegtheit, ja Verschrobenheit der Gestalten 4, 20, 26 gewisse Ana-

logien mit der allerdings motivierteren Haltung einiger der klugen und der törichten Jungfrauen des Ambergerschen Bildes

zu St. Anna in Augsburg. Bringt man endlich die umschriebene Holzschnittgruppe neben Zeichnungen Ambergers wie

die Skizze zum Augsburger Dombilde (ehedem Lanna; Schönbrunner-Meder, Handzeichnungen alter Meister aus der

Albertina und anderen Sammlungen X 1151) oder die sieben Entwürfe für die Ahnenbilder des Innsbrucker Kaisergrabes

(Wien, Nat-Bibl, Codex 8027, Abb. dreier im Jahrb. der öst. Kunstsammlungen XI 1890 : 197 ff.; ein achter in

K. Woermanns Handzeichnungen alter Meister in Dresden, 77), so wird der Anspruch Ambergers auf die Schnitte

unabweisbar. Nur unter dem Drucke der Tatsachen rühre ich an dem scheinbar zur Ruhe Gekommenen. Es wird,

wie ich gelegentlich zeigen werde, noch in einem andern Teile der Serie de Negkers ein Namenchangement nicht zu

vermeiden sein.

In der Kunstchronik, N. F., V 1894 : 57 versuchte Schmid, gestützt auf die offenkundigen Beziehungen des in Hirths

Kulturgeschichtlichem Bilderbuch I 517 reproduzierten Holzschnitt-Porträtes Karls V. zu dem bekannten Tafel-

gemälde Ambergers von 1532 in der Berliner Galerie, jenen Schnitt für den Künstler in Anspruch zu nehmen. Die Richtigkeit

der Zuteilung ist insoweit nur eine bedingte, als das Blatt Hirths Kopie ist; die Version, die Anspruch erheben darf, aus

Ambergers Hand hervorgegangen zu sein, besitzt die Erlanger Universitätsbibliothek. Der Schnitt weicht vom Gemälde

kostümlich leicht und kompositionell dadurch ab, daß der geschnittene Karl mit der Rechten das Nastüchlein faßt, während

die Rechte des gemalten auf einem Buche ruht. Druck und Tafel stimmen in dem zu Häupten des Monarchen schwe-

benden kaiserlichen Wappen überein, das die Säulen des Herkules flankieren.

— 38 —

Haasler, Der Maler Christoff Amberger, Diss., Königsberg 1894:45 mit Lit). Die vorhergehenden sind nach Schmid vom

jüngeren Burgkmair gezeichnet. Weniger glücklich waren die beiden Forscher in ihrem Versuche, Ambergers literarisch

bezeugten Anteil an der 50 Blätter umfassenden Landsknecht-Serie David de Negkers auszulösen, wobei sie in

leidlicher Übereinstimmung ihr Augenmerk auf dieselbe, in ihren Teilen stilistisch gleichartige Gruppe der von Nummer 1

geführten Blätter richteten (vgl. dazu Dodgson im Repertorium für Kunstwissenschaft XXVI 1903:117 ff). Im Jahrbuche

der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses XXVIII 1909:57 ff. versuchte ich einleuchtend zu

machen, daß der Zeichner der von den Genannten Amberger zugewiesenen Schnitte der Vater Breu sei. Burgkmairs

Beteiligung an der Serie wagte ich nicht zu bezweifeln. Und doch ist sein Name aus der Reihe der Mitarbeiter an der

Folge zu streichen. Was bisher davon auf Schmidts Autorität hin unter Burgkmairs Namen ging, die Blätter 2 bis 5, 9,

15, 17, 20, 26, 31, 33 und 37, gehören mit Ausnahme des letzten Blattes, das ich schon in diesen Mitteilungen 1904:4

aus der Gruppe eliminierte, Amberger. Auch die verbleibenden 11 Blätter sind nicht ganz einheitlich, insofern sie nach

der Lebendigkeit der Posen und des Striches eine Stufenfolge bilden, an deren unterm Ende die Schnitte 2 und 3, an

deren oberem die Schnitte 31, 20 und 26 stehen. Ich glaube aber nicht, daß die unleugbaren Differenzen eine Aufteilung der

Gruppe auf zwei Zeichner möglich machten: man weiß bei der Allmählichkeit der Übergänge nicht, wo der trennende

Strich zu führen wäre. An Burgkmair als den Zeichner zu denken, rechtfertigte vielleicht noch das Aussehen des Blattes 9;

die Blätter 2 und 3 mit dem Künstler in Verbindung zu bringen, fällt aber doch schwer, und das nicht etwa nur deshalb,

weil kein Anhaltspunkt vorliegt, auch nur einen Teil der 50 Blätter in die zwanziger Jahre zurückzuversetzen — Dodgsons

dahinzielender, auf den angeblichen Beham-Beiträgen fußender Versuch a. a. O. 118 versagt, da sämtliche darunter

verstandenen Blätter als Kopien nach Behamschen Originalen nachzuweisen sind —, sondern weil Burgkmair nie so

gezeichnet hat. Stimmen die ruhiger gehaltenen Blätter vom Schlage der Nummern 2 und 3 zu den in den Proportionen

manirierteren drei Waldburgen, so verbinden die Bewegtheit, ja Verschrobenheit der Gestalten 4, 20, 26 gewisse Ana-

logien mit der allerdings motivierteren Haltung einiger der klugen und der törichten Jungfrauen des Ambergerschen Bildes

zu St. Anna in Augsburg. Bringt man endlich die umschriebene Holzschnittgruppe neben Zeichnungen Ambergers wie

die Skizze zum Augsburger Dombilde (ehedem Lanna; Schönbrunner-Meder, Handzeichnungen alter Meister aus der

Albertina und anderen Sammlungen X 1151) oder die sieben Entwürfe für die Ahnenbilder des Innsbrucker Kaisergrabes

(Wien, Nat-Bibl, Codex 8027, Abb. dreier im Jahrb. der öst. Kunstsammlungen XI 1890 : 197 ff.; ein achter in

K. Woermanns Handzeichnungen alter Meister in Dresden, 77), so wird der Anspruch Ambergers auf die Schnitte

unabweisbar. Nur unter dem Drucke der Tatsachen rühre ich an dem scheinbar zur Ruhe Gekommenen. Es wird,

wie ich gelegentlich zeigen werde, noch in einem andern Teile der Serie de Negkers ein Namenchangement nicht zu

vermeiden sein.

In der Kunstchronik, N. F., V 1894 : 57 versuchte Schmid, gestützt auf die offenkundigen Beziehungen des in Hirths

Kulturgeschichtlichem Bilderbuch I 517 reproduzierten Holzschnitt-Porträtes Karls V. zu dem bekannten Tafel-

gemälde Ambergers von 1532 in der Berliner Galerie, jenen Schnitt für den Künstler in Anspruch zu nehmen. Die Richtigkeit

der Zuteilung ist insoweit nur eine bedingte, als das Blatt Hirths Kopie ist; die Version, die Anspruch erheben darf, aus

Ambergers Hand hervorgegangen zu sein, besitzt die Erlanger Universitätsbibliothek. Der Schnitt weicht vom Gemälde

kostümlich leicht und kompositionell dadurch ab, daß der geschnittene Karl mit der Rechten das Nastüchlein faßt, während

die Rechte des gemalten auf einem Buche ruht. Druck und Tafel stimmen in dem zu Häupten des Monarchen schwe-

benden kaiserlichen Wappen überein, das die Säulen des Herkules flankieren.

— 38 —