fließen an

Blattes * h0n

.^ %ind sie aber s

^>eicWn er

.b»»"18 „ St Vitus er

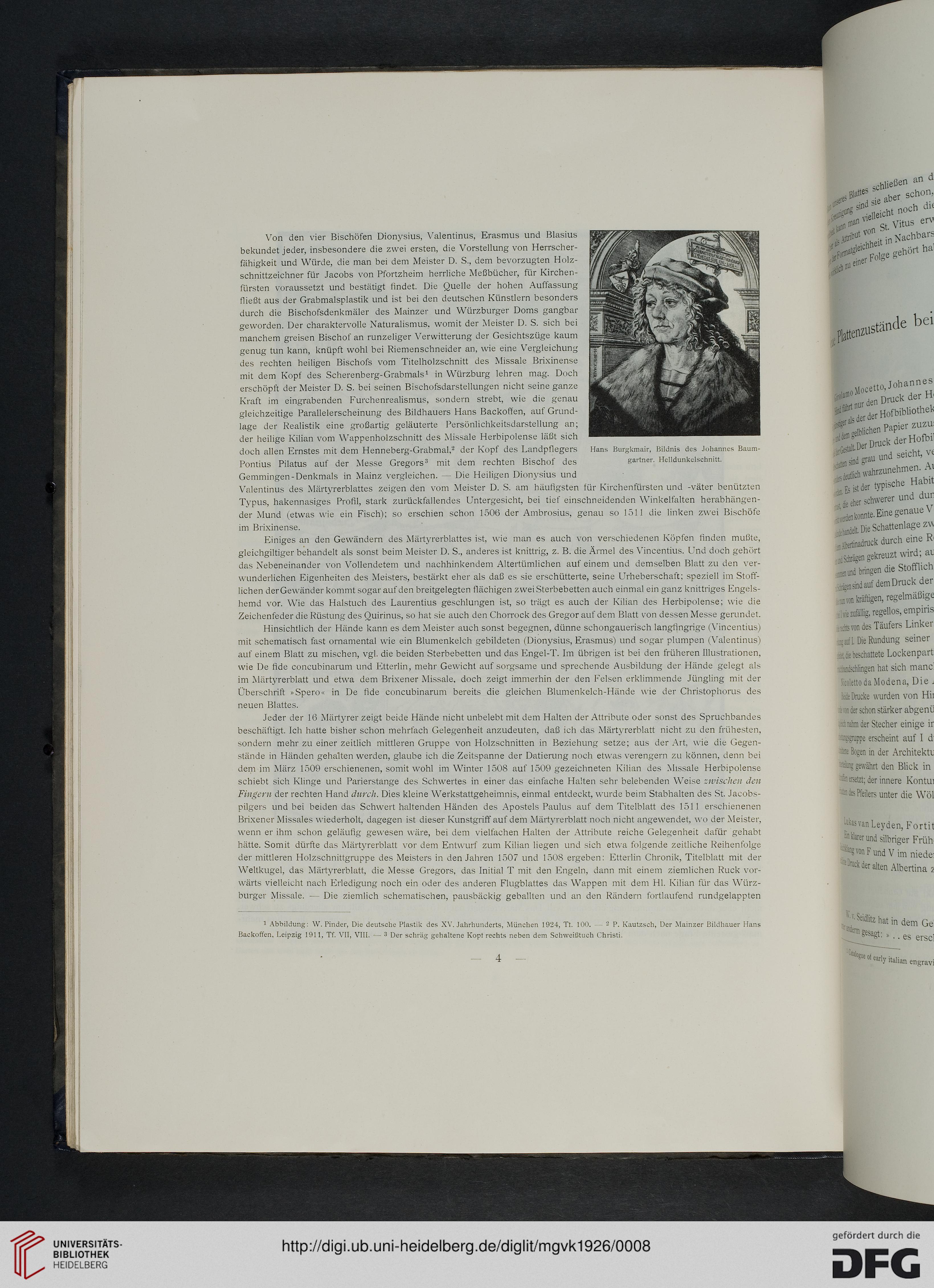

Hans Burgkmair, Bildnis des Johannes Baum-

gartner. Helldunkelschnitt.

Von den vier Bischöfen Dionysius, Valentinus, Erasmus und Blasius

bekundet jeder, insbesondere die zwei ersten, die Vorstellung von Herrscher-

fähigkeit und Würde, die man bei dem Meister D. S., dem bevorzugten Holz-

schnittzeichner für Jacobs von Pfortzheim herrliche Meßbücher, für Kirchen-

fürsten voraussetzt und bestätigt findet. Die Quelle der hohen Auffassung

fließt aus der Grabmalsplastik und ist bei den deutschen Künstlern besonders

durch die Bischofsdenkmäler des Mainzer und Würzburger Doms gangbar

geworden. Der charaktervolle Naturalismus, womit der Meister D. S. sich bei

manchem greisen Bischof an runzeliger Verwitterung der Gesichtszüge kaum

genug tun kann, knüpft wohl bei Riemenschneider an, wie eine Vergleichung

des rechten heiligen Bischofs vom Titelholzschnitt des Missale Brixinense

mit dem Kopf des Scherenberg-Grabmals1 in Würzburg lehren mag. Doch

erschöpft der Meister D. S. bei seinen Bischofsdarstellungen nicht seine ganze

Kraft im eingrabenden Furchenrealismus, sondern strebt, wie die genau

gleichzeitige Parallelerscheinung des Bildhauers Hans Backoffen, auf Grund-

lage der Realistik eine großartig geläuterte Persönlichkeitsdarstellung an;

der heilige Kilian vom Wappenholzschnitt des Missale Herbipolense läßt sich

doch allen Ernstes mit dem Henneberg-Grabmal,2 der Kopf des Landpflegers

Pontius Pilatus auf der Messe Gregors3 mit dem rechten Bischof des

Gemmingen-Denkmals in Mainz vergleichen. — Die Heiligen Dionysius und

Valentinus des Märtyrerblattes zeigen den vom Meister D. S. am häufigsten für Kirchenfürsten und -väter benützten

Typus, hakennasiges Profil, stark zurückfallendes Untergesicht, bei tief einschneidenden Winkelfalten herabhängen-

der Mund (etwas wie ein Fisch); so erschien schon 1506 der Ambrosius, genau so 1511 die linken zwei Bischöfe

im Brixinense.

Einiges an den Gewändern des Märtyrerblattes ist, wie man es auch von verschiedenen Köpfen finden mußte,

gleichgiltiger behandelt als sonst beim Meister D. S., anderes ist knittrig, z. B. die Ärmel des Vincentius. Und doch gehört

das Nebeneinander von Vollendetem und nachhinkendem Altertümlichen auf einem und demselben Blatt zu den ver-

wunderlichen Eigenheiten des Meisters, bestärkt eher als daß es sie erschütterte, seine Urheberschaft; speziell im Stoff-

lichen derGewänder kommt sogar auf den breitgelegten flächigen zwei Sterbebetten auch einmal ein ganz knittriges Engels-

hemd vor. Wie das Halstuch des Laurentius geschlungen ist, so trägt es auch der Kilian des Herbipolense; wie die

Zeichenfeder die Rüstung des Quirinus, so hat sie auch den Chorrock des Gregor auf dem Blatt von dessen Messe gerundet.

Hinsichtlich der Hände kann es dem Meister auch sonst begegnen, dünne schongauerisch langfingrige (Vincentius)

mit .schematisch fast ornamental wie ein Blumenkelch gebildeten (Dionysius, Erasmus) und sogar plumpen (Valentinus)

auf einem Blatt zu mischen, vgl. die beiden Sterbebetten und das Engel-T. Im übrigen ist bei den früheren Illustrationen,

wie De fide coneubinarum und Etterlin, mehr Gewicht auf sorgsame und sprechende Ausbildung der Hände gelegt als

im Märtyrerblatt und etwa dem Brixener Missale, doch zeigt immerhin der den Felsen erklimmende Jüngling mit der

Überschrift »Spero« in De fide coneubinarum bereits die gleichen Blumenkelch-Hände wie der Christophorus des

neuen Blattes.

Jeder der 16 Märtyrer zeigt beide Hände nicht unbelebt mit dem Halten der Attribute oder sonst des Spruchbandes

beschäftigt. Ich hatte bisher schon mehrfach Gelegenheit anzudeuten, daß ich das .Märtyrerblatt nicht zu den frühesten,

sondern mehr zu einer zeitlich mittleren Gruppe von Holzschnitten in Beziehung setze; aus der Art, wie die Gegen-

stände in Händen gehalten werden, glaube ich die Zeitspanne der Datierung noch etwas verengern zu können, denn bei

dem im März 1509 erschienenen, somit wohl im Winter 1508 auf 1509 gezeichneten Kilian des Missale Herbipolense

schiebt sich Klinge und Parierstange des Schwertes in einer das einfache Halten sehr belebenden Weise zwischen Jeu

Fingern der rechten Hand durch. Dies kleine Werkstattgeheimnis, einmal entdeckt, wurde beim Stabhalten des St. Jacobs-

pilgers und bei beiden das Schwert haltenden Händen des Apostels Paulus auf dem Titelblatt des 1511 erschienenen

Brixener Missales wiederholt, dagegen ist dieser Kunstgriff auf dem Märtyrerblatt noch nicht angewendet, wo der Meister,

wenn er ihm schon geläufig gewesen wäre, bei dem vielfachen Halten der Attribute reiche Gelegenheit dafür gehabt

hätte. Somit dürfte das Märtyrerblatt vor dem Entwurf zum Kilian liegen und sich etwa folgende zeitliche Reihenfolge

der mittleren Holzschnittgruppe des Meisters in den Jahren 1507 und 1508 ergeben: Etterlin Chronik, Titelblatt mit der

Weltkugel, das Märtyrerblatt, die Messe Gregors, das Initial T mit den Engeln, dann mit einem ziemlichen Ruck vor-

wärts vielleicht nach Erledigung noch ein oder des anderen Flugblattes das Wappen mit dem Hl. Kilian für das Würz-

burger Missale. — Die ziemlich schematischen, pausbäckig geballten und an den Randern fortlaufend rundgelappten

1 Abbildung: W. Pinder, Die deutsche Plastik des XV. Jahrhunderts, München 1924, Tl. 100. - P. Kautzsch, Der Mainzer Bildhauer Hans

Baekoffen, Leipzig 1911, Tf. VII, VIII. — 3 Der schräg gehaltene Kopt rechts neben dem Schweißtuch Christi.

,>7st Vitus er

W,Ch te gehört h,

ände be

■riet

.piattenziista

I Mocetto,Johannes

i'*"0 d n Druck der H

# li ehen Papier zuzu

„•ahrzunehmen. Ai

fcistder typische Habit

^„schwerer und dur

KrJe„konnte.Eine genaue V

.„rft Die Schattenlage zu

'-fctaadruck durch eine R

,Sctoägen gekreuzt wird; aL

^Bd bringen die Stofflich

.^ensindaufdemDruck der

mm kräftigen, regelmäßige

Saffig, regellos, empiris

:-äitsvon des Täufers Linker

»ml Die Rundung seiner

I. -chattete Lockenpart

■Jadächlingen hat sich manc

ScolettodaModena, Die

säe Drucke wurden von Hii

schon stärker abgenü

der Stecher einige ir

•'-^gruppe erscheint auf I d

3K Bogen in der Architektv.

% gewährt den Blick in

besetzt; der innere Kontui

"«Pfeilers unter die Wöl

^asvanLeyden, Forti

3 fer und silbriger Früh

^vonFund V im niede

^Ueralten Albertina 2

^•v.Seidlitz hat

in dem Ge

es ersc

engravi

•rtj italian

Blattes * h0n

.^ %ind sie aber s

^>eicWn er

.b»»"18 „ St Vitus er

Hans Burgkmair, Bildnis des Johannes Baum-

gartner. Helldunkelschnitt.

Von den vier Bischöfen Dionysius, Valentinus, Erasmus und Blasius

bekundet jeder, insbesondere die zwei ersten, die Vorstellung von Herrscher-

fähigkeit und Würde, die man bei dem Meister D. S., dem bevorzugten Holz-

schnittzeichner für Jacobs von Pfortzheim herrliche Meßbücher, für Kirchen-

fürsten voraussetzt und bestätigt findet. Die Quelle der hohen Auffassung

fließt aus der Grabmalsplastik und ist bei den deutschen Künstlern besonders

durch die Bischofsdenkmäler des Mainzer und Würzburger Doms gangbar

geworden. Der charaktervolle Naturalismus, womit der Meister D. S. sich bei

manchem greisen Bischof an runzeliger Verwitterung der Gesichtszüge kaum

genug tun kann, knüpft wohl bei Riemenschneider an, wie eine Vergleichung

des rechten heiligen Bischofs vom Titelholzschnitt des Missale Brixinense

mit dem Kopf des Scherenberg-Grabmals1 in Würzburg lehren mag. Doch

erschöpft der Meister D. S. bei seinen Bischofsdarstellungen nicht seine ganze

Kraft im eingrabenden Furchenrealismus, sondern strebt, wie die genau

gleichzeitige Parallelerscheinung des Bildhauers Hans Backoffen, auf Grund-

lage der Realistik eine großartig geläuterte Persönlichkeitsdarstellung an;

der heilige Kilian vom Wappenholzschnitt des Missale Herbipolense läßt sich

doch allen Ernstes mit dem Henneberg-Grabmal,2 der Kopf des Landpflegers

Pontius Pilatus auf der Messe Gregors3 mit dem rechten Bischof des

Gemmingen-Denkmals in Mainz vergleichen. — Die Heiligen Dionysius und

Valentinus des Märtyrerblattes zeigen den vom Meister D. S. am häufigsten für Kirchenfürsten und -väter benützten

Typus, hakennasiges Profil, stark zurückfallendes Untergesicht, bei tief einschneidenden Winkelfalten herabhängen-

der Mund (etwas wie ein Fisch); so erschien schon 1506 der Ambrosius, genau so 1511 die linken zwei Bischöfe

im Brixinense.

Einiges an den Gewändern des Märtyrerblattes ist, wie man es auch von verschiedenen Köpfen finden mußte,

gleichgiltiger behandelt als sonst beim Meister D. S., anderes ist knittrig, z. B. die Ärmel des Vincentius. Und doch gehört

das Nebeneinander von Vollendetem und nachhinkendem Altertümlichen auf einem und demselben Blatt zu den ver-

wunderlichen Eigenheiten des Meisters, bestärkt eher als daß es sie erschütterte, seine Urheberschaft; speziell im Stoff-

lichen derGewänder kommt sogar auf den breitgelegten flächigen zwei Sterbebetten auch einmal ein ganz knittriges Engels-

hemd vor. Wie das Halstuch des Laurentius geschlungen ist, so trägt es auch der Kilian des Herbipolense; wie die

Zeichenfeder die Rüstung des Quirinus, so hat sie auch den Chorrock des Gregor auf dem Blatt von dessen Messe gerundet.

Hinsichtlich der Hände kann es dem Meister auch sonst begegnen, dünne schongauerisch langfingrige (Vincentius)

mit .schematisch fast ornamental wie ein Blumenkelch gebildeten (Dionysius, Erasmus) und sogar plumpen (Valentinus)

auf einem Blatt zu mischen, vgl. die beiden Sterbebetten und das Engel-T. Im übrigen ist bei den früheren Illustrationen,

wie De fide coneubinarum und Etterlin, mehr Gewicht auf sorgsame und sprechende Ausbildung der Hände gelegt als

im Märtyrerblatt und etwa dem Brixener Missale, doch zeigt immerhin der den Felsen erklimmende Jüngling mit der

Überschrift »Spero« in De fide coneubinarum bereits die gleichen Blumenkelch-Hände wie der Christophorus des

neuen Blattes.

Jeder der 16 Märtyrer zeigt beide Hände nicht unbelebt mit dem Halten der Attribute oder sonst des Spruchbandes

beschäftigt. Ich hatte bisher schon mehrfach Gelegenheit anzudeuten, daß ich das .Märtyrerblatt nicht zu den frühesten,

sondern mehr zu einer zeitlich mittleren Gruppe von Holzschnitten in Beziehung setze; aus der Art, wie die Gegen-

stände in Händen gehalten werden, glaube ich die Zeitspanne der Datierung noch etwas verengern zu können, denn bei

dem im März 1509 erschienenen, somit wohl im Winter 1508 auf 1509 gezeichneten Kilian des Missale Herbipolense

schiebt sich Klinge und Parierstange des Schwertes in einer das einfache Halten sehr belebenden Weise zwischen Jeu

Fingern der rechten Hand durch. Dies kleine Werkstattgeheimnis, einmal entdeckt, wurde beim Stabhalten des St. Jacobs-

pilgers und bei beiden das Schwert haltenden Händen des Apostels Paulus auf dem Titelblatt des 1511 erschienenen

Brixener Missales wiederholt, dagegen ist dieser Kunstgriff auf dem Märtyrerblatt noch nicht angewendet, wo der Meister,

wenn er ihm schon geläufig gewesen wäre, bei dem vielfachen Halten der Attribute reiche Gelegenheit dafür gehabt

hätte. Somit dürfte das Märtyrerblatt vor dem Entwurf zum Kilian liegen und sich etwa folgende zeitliche Reihenfolge

der mittleren Holzschnittgruppe des Meisters in den Jahren 1507 und 1508 ergeben: Etterlin Chronik, Titelblatt mit der

Weltkugel, das Märtyrerblatt, die Messe Gregors, das Initial T mit den Engeln, dann mit einem ziemlichen Ruck vor-

wärts vielleicht nach Erledigung noch ein oder des anderen Flugblattes das Wappen mit dem Hl. Kilian für das Würz-

burger Missale. — Die ziemlich schematischen, pausbäckig geballten und an den Randern fortlaufend rundgelappten

1 Abbildung: W. Pinder, Die deutsche Plastik des XV. Jahrhunderts, München 1924, Tl. 100. - P. Kautzsch, Der Mainzer Bildhauer Hans

Baekoffen, Leipzig 1911, Tf. VII, VIII. — 3 Der schräg gehaltene Kopt rechts neben dem Schweißtuch Christi.

,>7st Vitus er

W,Ch te gehört h,

ände be

■riet

.piattenziista

I Mocetto,Johannes

i'*"0 d n Druck der H

# li ehen Papier zuzu

„•ahrzunehmen. Ai

fcistder typische Habit

^„schwerer und dur

KrJe„konnte.Eine genaue V

.„rft Die Schattenlage zu

'-fctaadruck durch eine R

,Sctoägen gekreuzt wird; aL

^Bd bringen die Stofflich

.^ensindaufdemDruck der

mm kräftigen, regelmäßige

Saffig, regellos, empiris

:-äitsvon des Täufers Linker

»ml Die Rundung seiner

I. -chattete Lockenpart

■Jadächlingen hat sich manc

ScolettodaModena, Die

säe Drucke wurden von Hii

schon stärker abgenü

der Stecher einige ir

•'-^gruppe erscheint auf I d

3K Bogen in der Architektv.

% gewährt den Blick in

besetzt; der innere Kontui

"«Pfeilers unter die Wöl

^asvanLeyden, Forti

3 fer und silbriger Früh

^vonFund V im niede

^Ueralten Albertina 2

^•v.Seidlitz hat

in dem Ge

es ersc

engravi

•rtj italian