innere Beziehung zwischen Text und Bild

wurde bis heute zur Erörterung gestellt,

mochte auch ein so hoher Name wie der

Petrarkas mit in Frage stehen. Wo man im

Wortlaut desPetrarkaschenTraktat.es dieBild-

gedanken der Illustrationen nicht schon aus-

drücklich vorgezeichnet fand, hat man sich

vorschnell damit abgefunden, die Holzschnitte

nach eigenem Ermessen zu erläutern und

ihnen unverbindlich allgemeine Titel beizu-

legen. Mag sein, daß man sich dabei durch

die Tatsache gedeckt empfand, daß die uns

vorliegende Glücksbuchausgabe von 1532

insofern nicht als vollauthentische zu gelten

hat, als Weiditz deren Drucklegung nicht

mehr persönlich vorbereiten konnte, vielmehr

die endgültige Redaktion des Werkes —

so insbesondere die Einreihung der Bilder

in den Text — nur dem Gutdünken des

Verlegers Steiner überlassen blieb. Da

man nun weiß, mit welcher Skrupellosig-

keit und Willkür Heinrich Steiner mit

den Holzschnitten des Hans Weiditz um-

gesprungen ist, indem er sie für ganz ver-

schiedenartige Verlagselaborate ausgeschro-

tet hat, mag man bezweifeln, ob er bei

der Redaktion des Glücksbuches soviel Ver-

antwortungsgefühl bewiesen habe, daß er

jedweden Holzschnitt an den rechten Ort

gestellt und nur ursprünglich zugehörende Illustrationen für dessen Ausstattung verwendet hat.

Indes bei meiner eingehenden Nachprüfung erwies sich der Verdacht als Vorurteil: Das Glücksbuch ist in sinn-

gemäßer Reihenfolge und nur mit solchen Bildern illustriert, die Weiditz eigens für dies Werk geschaffen hatte. Bei

dieser Untersuchung stellte sich heraus, daß sich — wo immer keine offensichtliche Beziehung zwischen den Bildern

und dem Texte zu bestehen scheint — mit einem metaphorischen Zusammenhang, mit einer gleichnishaften

Relation zu rechnen ist, indem Hans Weiditz sich in solchen Fällen nicht an den Wortlaut der Kapitel hielt, sondern

den jeweiligen Sinngehalt des Textes in seiner Illustration zu spiegeln suchte. Wie es dem Wesen seines Gegen-

standes — eines moraldidaktischen Philosophems — vollkommen angemessen war, hat Weiditz seine Illustrationen

oftmals zu Lehr- und Lesebildern allegorisiert, wobei er seine sinnbildliche Exegese auf eine damals allverständliche

Symbolik gründete, die freilich unserem heutigen Bewußtsein oft entfremdet ist.

Ob nun die volkstümliche Gleichnissprache der sprichwörtlichen Redensarten für seine Sinnbilder als

Quelle diente,' ob sie den Humanistenwissenschaften und deren oft okkult verbrämter Terminologie ent-

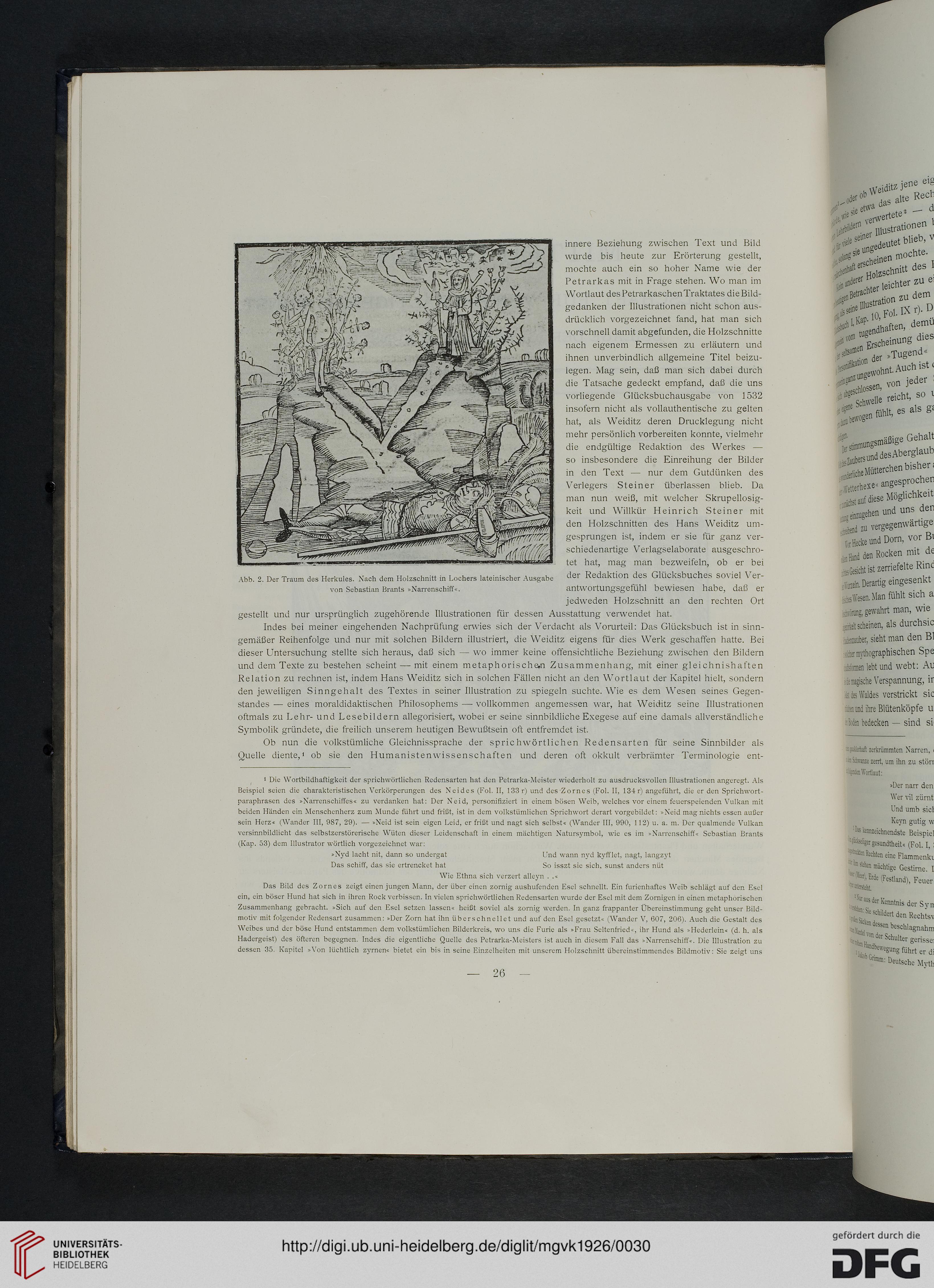

Abb. 2. Der Traum des Herkules. Nach dem Holzschnitt in Lochers lateinischer Ausgabe

von Sebastian Brants »Narrenschiff«.

1 Die Wortbildhaftigkeit der sprichwörtlichen Redensarten hat den Petrarka-Meister wiederholt zu ausdrucksvollen Illustrationen angeregt. Als

Beispiel seien die charakteristischen Verkörperungen des Neides (Fol. II, 133 r) und des-Zornes (Fol. II, 134 r) angeführt, die er den Sprichwort-

paraphrasen des »Narrenschiffes« zu verdanken hat: Der Neid, personifiziert in einem bösen Weib, welches vor einem feuerspeienden Vulkan mit

beiden Händen ein Menschenherz zum Munde führt und frißt, ist in dem volkstümlichen Sprichwort derart vorgebildet: »Neid mag nichts essen außer

sein Herz« (Wander III, 987, 29). — »Neid ist sein eigen Leid, er frißt und nagt sich selbst« (Wander III, 990, 112) u. a. m. Der qualmende Vulkan

versinnbildlicht das selbstzerstörerische Wüten dieser Leidenschaft in einem mächtigen Natursymbol, wie es im »Narrenschiff« Sebastian Brants

(Kap. 53) dem Illustrator wörtlich vorgezeichnet war:

»Nyd lacht nit, dann so undergat Und wann nyd kyfflet, nagt, langzyt

Das schiff, das sie ertrencket hat So isszt sie sich, sunst anders nüt

Wie Ethna sich verzert alleyn . .«

Das Bild des Zornes zeigt einen jungen Mann, der über einen zornig aushufenden Esel schnellt. Ein furienhaftes Weib schlägt auf den Esel

ein, ein böser Hund hat sich in ihren Rock verbissen. In vielen sprichwörtlichen Redensarten wurde der Esel mit dem Zornigen in einen metaphorischen

Zusammenhang gebracht. »Sich auf den Esel setzen lassen« heißt soviel als zornig werden. In ganz frappanter Obereinstimmung geht unser Bild-

motiv mit folgender Redensart zusammen: »Der Zorn hat ihn überschnellet und auf den Esel gesetzt« (Wander V, 607, 206). Auch die Gestalt des

Weibes und der böse Hund entstammen dem volkstümlichen Bilderkreis, wo uns die Furie als »Frau Seltenfried«, ihr Hund als »Hederlein« (d. h. als

Hadergeist) des öfteren begegnen. Indes die eigentliche Quelle des Petrarka-Meisters ist auch in diesem Fall das »Narrenschiff«. Die Illustration zu

dessen 35. Kapitel »Von lüchtlich zyrnen« bietet ein bis in seine Einzelheiten mit unserem Holzschnitt übereinstimmendes Bildmotiv: Sie zeigt uns

wurde bis heute zur Erörterung gestellt,

mochte auch ein so hoher Name wie der

Petrarkas mit in Frage stehen. Wo man im

Wortlaut desPetrarkaschenTraktat.es dieBild-

gedanken der Illustrationen nicht schon aus-

drücklich vorgezeichnet fand, hat man sich

vorschnell damit abgefunden, die Holzschnitte

nach eigenem Ermessen zu erläutern und

ihnen unverbindlich allgemeine Titel beizu-

legen. Mag sein, daß man sich dabei durch

die Tatsache gedeckt empfand, daß die uns

vorliegende Glücksbuchausgabe von 1532

insofern nicht als vollauthentische zu gelten

hat, als Weiditz deren Drucklegung nicht

mehr persönlich vorbereiten konnte, vielmehr

die endgültige Redaktion des Werkes —

so insbesondere die Einreihung der Bilder

in den Text — nur dem Gutdünken des

Verlegers Steiner überlassen blieb. Da

man nun weiß, mit welcher Skrupellosig-

keit und Willkür Heinrich Steiner mit

den Holzschnitten des Hans Weiditz um-

gesprungen ist, indem er sie für ganz ver-

schiedenartige Verlagselaborate ausgeschro-

tet hat, mag man bezweifeln, ob er bei

der Redaktion des Glücksbuches soviel Ver-

antwortungsgefühl bewiesen habe, daß er

jedweden Holzschnitt an den rechten Ort

gestellt und nur ursprünglich zugehörende Illustrationen für dessen Ausstattung verwendet hat.

Indes bei meiner eingehenden Nachprüfung erwies sich der Verdacht als Vorurteil: Das Glücksbuch ist in sinn-

gemäßer Reihenfolge und nur mit solchen Bildern illustriert, die Weiditz eigens für dies Werk geschaffen hatte. Bei

dieser Untersuchung stellte sich heraus, daß sich — wo immer keine offensichtliche Beziehung zwischen den Bildern

und dem Texte zu bestehen scheint — mit einem metaphorischen Zusammenhang, mit einer gleichnishaften

Relation zu rechnen ist, indem Hans Weiditz sich in solchen Fällen nicht an den Wortlaut der Kapitel hielt, sondern

den jeweiligen Sinngehalt des Textes in seiner Illustration zu spiegeln suchte. Wie es dem Wesen seines Gegen-

standes — eines moraldidaktischen Philosophems — vollkommen angemessen war, hat Weiditz seine Illustrationen

oftmals zu Lehr- und Lesebildern allegorisiert, wobei er seine sinnbildliche Exegese auf eine damals allverständliche

Symbolik gründete, die freilich unserem heutigen Bewußtsein oft entfremdet ist.

Ob nun die volkstümliche Gleichnissprache der sprichwörtlichen Redensarten für seine Sinnbilder als

Quelle diente,' ob sie den Humanistenwissenschaften und deren oft okkult verbrämter Terminologie ent-

Abb. 2. Der Traum des Herkules. Nach dem Holzschnitt in Lochers lateinischer Ausgabe

von Sebastian Brants »Narrenschiff«.

1 Die Wortbildhaftigkeit der sprichwörtlichen Redensarten hat den Petrarka-Meister wiederholt zu ausdrucksvollen Illustrationen angeregt. Als

Beispiel seien die charakteristischen Verkörperungen des Neides (Fol. II, 133 r) und des-Zornes (Fol. II, 134 r) angeführt, die er den Sprichwort-

paraphrasen des »Narrenschiffes« zu verdanken hat: Der Neid, personifiziert in einem bösen Weib, welches vor einem feuerspeienden Vulkan mit

beiden Händen ein Menschenherz zum Munde führt und frißt, ist in dem volkstümlichen Sprichwort derart vorgebildet: »Neid mag nichts essen außer

sein Herz« (Wander III, 987, 29). — »Neid ist sein eigen Leid, er frißt und nagt sich selbst« (Wander III, 990, 112) u. a. m. Der qualmende Vulkan

versinnbildlicht das selbstzerstörerische Wüten dieser Leidenschaft in einem mächtigen Natursymbol, wie es im »Narrenschiff« Sebastian Brants

(Kap. 53) dem Illustrator wörtlich vorgezeichnet war:

»Nyd lacht nit, dann so undergat Und wann nyd kyfflet, nagt, langzyt

Das schiff, das sie ertrencket hat So isszt sie sich, sunst anders nüt

Wie Ethna sich verzert alleyn . .«

Das Bild des Zornes zeigt einen jungen Mann, der über einen zornig aushufenden Esel schnellt. Ein furienhaftes Weib schlägt auf den Esel

ein, ein böser Hund hat sich in ihren Rock verbissen. In vielen sprichwörtlichen Redensarten wurde der Esel mit dem Zornigen in einen metaphorischen

Zusammenhang gebracht. »Sich auf den Esel setzen lassen« heißt soviel als zornig werden. In ganz frappanter Obereinstimmung geht unser Bild-

motiv mit folgender Redensart zusammen: »Der Zorn hat ihn überschnellet und auf den Esel gesetzt« (Wander V, 607, 206). Auch die Gestalt des

Weibes und der böse Hund entstammen dem volkstümlichen Bilderkreis, wo uns die Furie als »Frau Seltenfried«, ihr Hund als »Hederlein« (d. h. als

Hadergeist) des öfteren begegnen. Indes die eigentliche Quelle des Petrarka-Meisters ist auch in diesem Fall das »Narrenschiff«. Die Illustration zu

dessen 35. Kapitel »Von lüchtlich zyrnen« bietet ein bis in seine Einzelheiten mit unserem Holzschnitt übereinstimmendes Bildmotiv: Sie zeigt uns