stammen1 — oder ob Weiditz jene eigenartige Symbolik der

Gebärde, wie sie etwa das alte Rechtsleben besessen hat, in

seinen Lehrbildern verwertete2 — den einheitlichen Hinter-

grund für viele seiner Illustrationen bildet eine Metaphorik,

welche, solang sie ungedeutet blieb, wohl als phantastisch und

als märchenhaft erscheinen mochte.

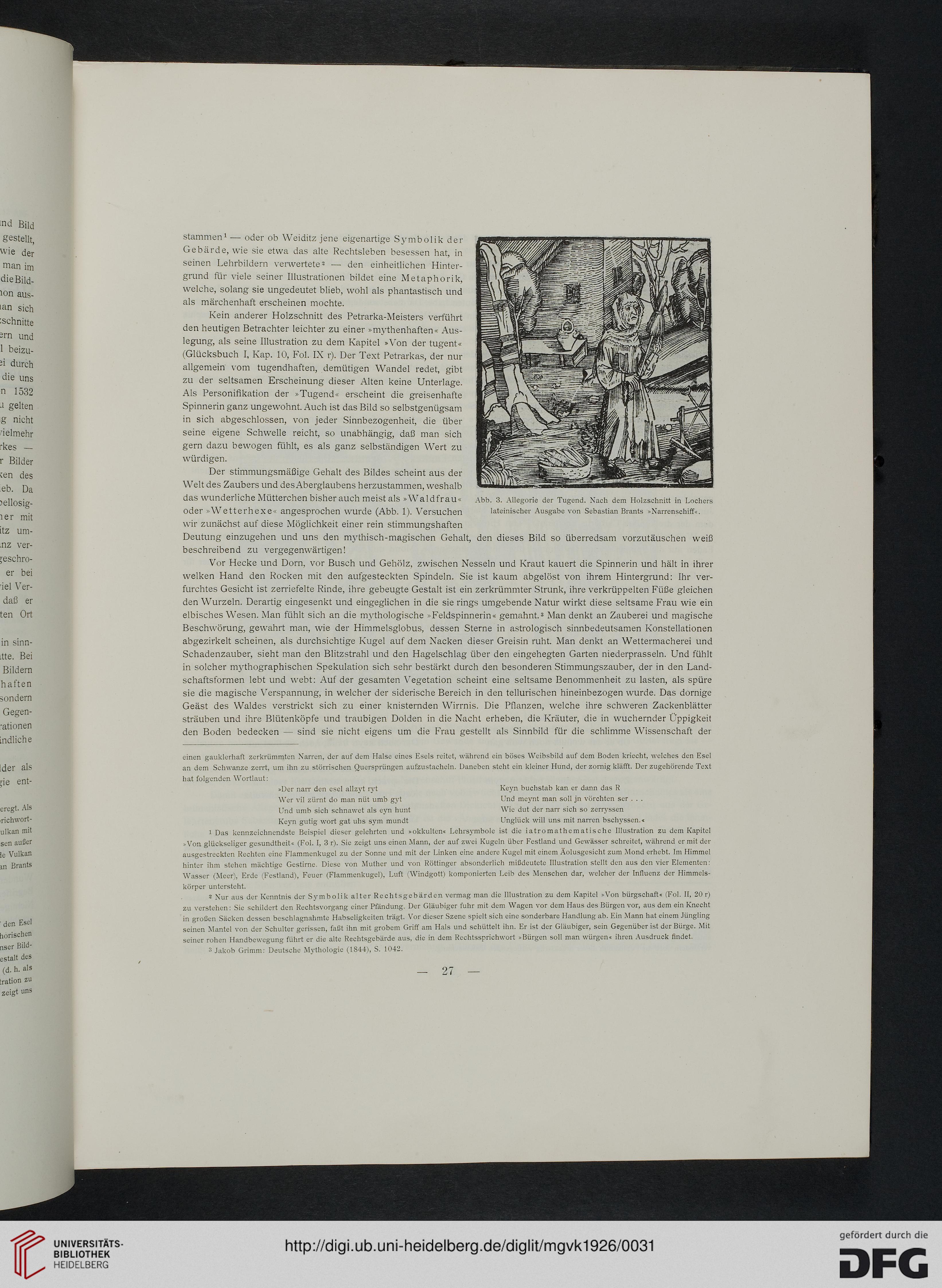

Kein anderer Holzschnitt des Petrarka-Meisters verführt

den heutigen Betrachter leichter zu einer »mythenhaften« Aus-

legung, als seine Illustration zu dem Kapitel »Von der tugent«

(Glücksbuch I, Kap. 10, Fol. IX r). Der Text Petrarkas, der nur

allgemein vom tugendhaften, demütigen Wandel redet, gibt

zu der seltsamen Erscheinung dieser Alten keine Unterlage.

Als Personifikation der »Tugend« erscheint die greisenhafte

Spinnerin ganz ungewohnt. Auch ist das Bild so selbstgenügsam

in sich abgeschlossen, von jeder Sinnbezogenheit, die über

seine eigene Schwelle reicht, so unabhängig, daß man sich

gern dazu bewogen fühlt, es als ganz selbständigen Wert zu

würdigen.

Der stimmungsmäßige Gehalt des Bildes scheint aus der

Welt des Zaubers und des Aberglaubens herzustammen, weshalb

das wunderliche Mütterchen bisher auch meist als »Waldfrau«

oder »Wetterhexe« angesprochen wurde (Abb. 1). Versuchen

wir zunächst auf diese Möglichkeit einer rein Stimmungshaften

Deutung einzugehen und uns den mythisch-magischen Gehalt, den dieses Bild so überredsam vorzutäuschen weiß

beschreibend zu vergegenwärtigen!

Vor Hecke und Dorn, vor Busch und Gehölz, zwischen Nesseln und Kraut kauert die Spinnerin und hält in ihrer

welken Hand den Rocken mit den aufgesteckten Spindeln. Sie ist kaum abgelöst von ihrem Hintergrund: Ihr ver-

furchtes Gesicht ist zerriefelte Rinde, ihre gebeugte Gestalt ist ein zerkrümmter Strunk, ihre verkrüppelten Füße gleichen

den Wurzeln. Derartig eingesenkt und eingeglichen in die sie rings umgebende Natur wirkt diese seltsame Frau wie ein

elbisches Wesen. Man fühlt sich an die mythologische »Feldspinnerin« gemahnt.3 Man denkt an Zauberei und magische

Beschwörung, gewahrt man, wie der Himmelsglobus, dessen Sterne in astrologisch sinnbedeutsamen Konstellationen

abgezirkelt scheinen, als durchsichtige Kugel auf dem Nacken dieser Greisin ruht. Man denkt an Wettermacherei und

Schadenzauber, sieht man den Blitzstrahl und den Hagelschlag über den eingehegten Garten niederprasseln. Und fühlt

in solcher mythographischen Spekulation sich sehr bestärkt durch den besonderen Stimmungszauber, der in den Land-

schaftsformen lebt und webt: Auf der gesamten Vegetation scheint eine seltsame Benommenheit zu lasten, als spüre

sie die magische Verspannung, in welcher der siderische Bereich in den tellurischen hineinbezogen wurde. Das dornige

Geäst des Waldes verstrickt sich zu einer knisternden Wirrnis. Die Pflanzen, welche ihre schweren Zackenblätter

sträuben und ihre Blütenköpfe und traubigen Dolden in die Nacht erheben, die Kräuter, die in wuchernder Üppigkeit

den Boden bedecken — sind sie nicht eigens um die Frau gestellt als Sinnbild für die schlimme Wissenschaft der

einen gauklerhaft zerkrümraten Narren, der auf dem Halse eines Esels reitet, während ein böses Weibsbild auf dem Boden kriecht, welches den Esel

an dem Schwänze zerrt, um ihn zu störrischen Quersprüngen aufzustacheln. Daneben steht ein kleiner Hund, der zornig kläfft. Der zugehörende Text

hat folgenden Wortlaut:

»Der narr den esel allzj't ryt Keyn buchstab kan er dann das R

Wer vil zürnt do man nüt umb gyt Und meynt man soll jn vörchten ser . . .

Und umb sich schnawet als eyn hunt Wie dut der narr sich so zerryssen

Keyn gutig wort gat uhs sym mundt Unglück will uns mit narren bsehyssen.«

1 Das kennzeichnendste Beispiel dieser gelehrten und »okkulten« Lehrsymbole ist die iatromathematische Illustration zu dem Kapitel

»Von glückseliger gesundtheit« (Fol. I, 3 r). Sie zeigt uns einen Mann, der auf zwei Kugeln Uber Festland und Gewässer schreitet, während er mit der

ausgestreckten Rechten eine Flammenkugel zu der Sonne und mit der Linken eine andere Kugel mit einem Äolusgesicht zum Mond erhebt. Im Himmel

hinter ihm stehen mächtige Gestirne. Diese von Muther und von Röttinger absonderlich mißdeutete Illustration stellt den aus den vier Elementen:

Wasser (Meer), Erde (Festland), Feuer (Flammenkugel), Luft (Windgott) komponierten Leib des Menschen dar, welcher der Influenz der Himmels-

körper untersteht.

2 Nur aus der Kenntnis der Symbolik alter Rechtsgebärden vermag man die Illustration zu dem Kapitel »Von bürgschaft« (Fol. II, 20 r)

zu verstehen: Sie schildert den Rechtsvorgang einer Pfändung. Der Gläubiger fuhr mit dem Wagen vor dem Haus des Bürgen vor, aus dem ein Knecht

in großen Säcken dessen beschlagnahmte Habseligkeiten trägt. Vor dieser Szene spielt sich eine sonderbare Handlung ab. Ein Mann hat einem Jüngling

seinen Mantel von der Schulter gerissen, faßt ihn mit grobem Griff am Hals und schüttelt ihn. Er ist der Gläubiger, sein Gegenüber ist der Bürge. Mit

seiner rohen Handbewegung führt er die alte Rechtsgebärde aus. die in dem Rechtssprichwort »Bürgen soll man würgen« ihren Ausdruck findet.

3 Jakob Grimm: Deutsche Mythologie (1844), S. 1042.

Abb. 3. Allegorie der Tugend. Nach dem Holzschnitt in Lochers

lateinischer Ausgabe von Sebastian Brants »Narrenschiff«.

— 27 —

Gebärde, wie sie etwa das alte Rechtsleben besessen hat, in

seinen Lehrbildern verwertete2 — den einheitlichen Hinter-

grund für viele seiner Illustrationen bildet eine Metaphorik,

welche, solang sie ungedeutet blieb, wohl als phantastisch und

als märchenhaft erscheinen mochte.

Kein anderer Holzschnitt des Petrarka-Meisters verführt

den heutigen Betrachter leichter zu einer »mythenhaften« Aus-

legung, als seine Illustration zu dem Kapitel »Von der tugent«

(Glücksbuch I, Kap. 10, Fol. IX r). Der Text Petrarkas, der nur

allgemein vom tugendhaften, demütigen Wandel redet, gibt

zu der seltsamen Erscheinung dieser Alten keine Unterlage.

Als Personifikation der »Tugend« erscheint die greisenhafte

Spinnerin ganz ungewohnt. Auch ist das Bild so selbstgenügsam

in sich abgeschlossen, von jeder Sinnbezogenheit, die über

seine eigene Schwelle reicht, so unabhängig, daß man sich

gern dazu bewogen fühlt, es als ganz selbständigen Wert zu

würdigen.

Der stimmungsmäßige Gehalt des Bildes scheint aus der

Welt des Zaubers und des Aberglaubens herzustammen, weshalb

das wunderliche Mütterchen bisher auch meist als »Waldfrau«

oder »Wetterhexe« angesprochen wurde (Abb. 1). Versuchen

wir zunächst auf diese Möglichkeit einer rein Stimmungshaften

Deutung einzugehen und uns den mythisch-magischen Gehalt, den dieses Bild so überredsam vorzutäuschen weiß

beschreibend zu vergegenwärtigen!

Vor Hecke und Dorn, vor Busch und Gehölz, zwischen Nesseln und Kraut kauert die Spinnerin und hält in ihrer

welken Hand den Rocken mit den aufgesteckten Spindeln. Sie ist kaum abgelöst von ihrem Hintergrund: Ihr ver-

furchtes Gesicht ist zerriefelte Rinde, ihre gebeugte Gestalt ist ein zerkrümmter Strunk, ihre verkrüppelten Füße gleichen

den Wurzeln. Derartig eingesenkt und eingeglichen in die sie rings umgebende Natur wirkt diese seltsame Frau wie ein

elbisches Wesen. Man fühlt sich an die mythologische »Feldspinnerin« gemahnt.3 Man denkt an Zauberei und magische

Beschwörung, gewahrt man, wie der Himmelsglobus, dessen Sterne in astrologisch sinnbedeutsamen Konstellationen

abgezirkelt scheinen, als durchsichtige Kugel auf dem Nacken dieser Greisin ruht. Man denkt an Wettermacherei und

Schadenzauber, sieht man den Blitzstrahl und den Hagelschlag über den eingehegten Garten niederprasseln. Und fühlt

in solcher mythographischen Spekulation sich sehr bestärkt durch den besonderen Stimmungszauber, der in den Land-

schaftsformen lebt und webt: Auf der gesamten Vegetation scheint eine seltsame Benommenheit zu lasten, als spüre

sie die magische Verspannung, in welcher der siderische Bereich in den tellurischen hineinbezogen wurde. Das dornige

Geäst des Waldes verstrickt sich zu einer knisternden Wirrnis. Die Pflanzen, welche ihre schweren Zackenblätter

sträuben und ihre Blütenköpfe und traubigen Dolden in die Nacht erheben, die Kräuter, die in wuchernder Üppigkeit

den Boden bedecken — sind sie nicht eigens um die Frau gestellt als Sinnbild für die schlimme Wissenschaft der

einen gauklerhaft zerkrümraten Narren, der auf dem Halse eines Esels reitet, während ein böses Weibsbild auf dem Boden kriecht, welches den Esel

an dem Schwänze zerrt, um ihn zu störrischen Quersprüngen aufzustacheln. Daneben steht ein kleiner Hund, der zornig kläfft. Der zugehörende Text

hat folgenden Wortlaut:

»Der narr den esel allzj't ryt Keyn buchstab kan er dann das R

Wer vil zürnt do man nüt umb gyt Und meynt man soll jn vörchten ser . . .

Und umb sich schnawet als eyn hunt Wie dut der narr sich so zerryssen

Keyn gutig wort gat uhs sym mundt Unglück will uns mit narren bsehyssen.«

1 Das kennzeichnendste Beispiel dieser gelehrten und »okkulten« Lehrsymbole ist die iatromathematische Illustration zu dem Kapitel

»Von glückseliger gesundtheit« (Fol. I, 3 r). Sie zeigt uns einen Mann, der auf zwei Kugeln Uber Festland und Gewässer schreitet, während er mit der

ausgestreckten Rechten eine Flammenkugel zu der Sonne und mit der Linken eine andere Kugel mit einem Äolusgesicht zum Mond erhebt. Im Himmel

hinter ihm stehen mächtige Gestirne. Diese von Muther und von Röttinger absonderlich mißdeutete Illustration stellt den aus den vier Elementen:

Wasser (Meer), Erde (Festland), Feuer (Flammenkugel), Luft (Windgott) komponierten Leib des Menschen dar, welcher der Influenz der Himmels-

körper untersteht.

2 Nur aus der Kenntnis der Symbolik alter Rechtsgebärden vermag man die Illustration zu dem Kapitel »Von bürgschaft« (Fol. II, 20 r)

zu verstehen: Sie schildert den Rechtsvorgang einer Pfändung. Der Gläubiger fuhr mit dem Wagen vor dem Haus des Bürgen vor, aus dem ein Knecht

in großen Säcken dessen beschlagnahmte Habseligkeiten trägt. Vor dieser Szene spielt sich eine sonderbare Handlung ab. Ein Mann hat einem Jüngling

seinen Mantel von der Schulter gerissen, faßt ihn mit grobem Griff am Hals und schüttelt ihn. Er ist der Gläubiger, sein Gegenüber ist der Bürge. Mit

seiner rohen Handbewegung führt er die alte Rechtsgebärde aus. die in dem Rechtssprichwort »Bürgen soll man würgen« ihren Ausdruck findet.

3 Jakob Grimm: Deutsche Mythologie (1844), S. 1042.

Abb. 3. Allegorie der Tugend. Nach dem Holzschnitt in Lochers

lateinischer Ausgabe von Sebastian Brants »Narrenschiff«.

— 27 —