nen zu

s nicht

zweites

en, daß

tischen

»graphie

elvollen

enstock

i Korre-

sie von

ken her

Konkor-

lotiv der

istration

Sterbens

zucht /

das Bild

von drei

chen, in

en Weg

sie den

zene ist

Icher für

iteinigen

auss zu

t allem

Tugend

die Ent-

icht der

ldet ist.2

irant auf

wisheit«

schlafend unter einem in zwei Kuppen sich erhebenden Gebirge lagert. In einem Traumbild sieht er die Verkörperungen

der guten und der bösen Lebensbahn: Der linke Berg, zu dem ein glatter Weg emporführt, ist der Berg der Welt. Auf

seiner Höhe steht vor einem Rosenstrauch ein nacktes Weib, verführerisch dem Ritter zugewendet. Hinter dem Weib

erscheint der Knochenmann und aus dem Himmel züngeln die Flammen des Gerichtes herab. — Doch auf dem Berg

zur Rechten steht die Tugend als eine unscheinbare, alte Frau in nonnenhaftem Kleid, die wieder in der Rechten eine

Kunkel hält, von der sie mit der linken Hand den Faden spinnt. Disteln und Dornen sind ihr Hintergrund. Der Weg

zu ihr empor ist steinbedeckt, doch über ihrem Haupte steht ein Sternenkranz (Abb. 2).

Hier ist die »Tugend« des Petrarka-Meisters in ihren wesentlichen Attributen vorgestaltet. Indes noch näher führt der

Holzschnitt zu dem dritten Abschnitt der Paraphrasen Jakob Lochers an unsere Glücksbuch-Illustration heran. In der

»Respo nsio virtutis« ist die Personifikation der »Tugend« — wie in dem Glücksbuch — auf sich selbst gestellt (Abb. 3).

Herausgelöst aus ihrem Widerspiel mit der »Begierde« steht sie als große, einsame Gestalt inmitten ihres unwirtlichen

Lebensraumes. Sie haust in einer dürftigen Einsiedelei auf karger Erde zwischen harten Felsen. Vor ihrem kahlen

Häuschen eine Bank mit einem Wasserkrug. Inmitten dieser Ödnis lebt sie ihrem Fleiß. Sie spinnt den Rocken, dessen volle

Spindeln in einem Korbe auf dem Boden Stenn. Eine Garnwinde ist ihr Hausgerät. Mit einem gramvollen Gesicht, das

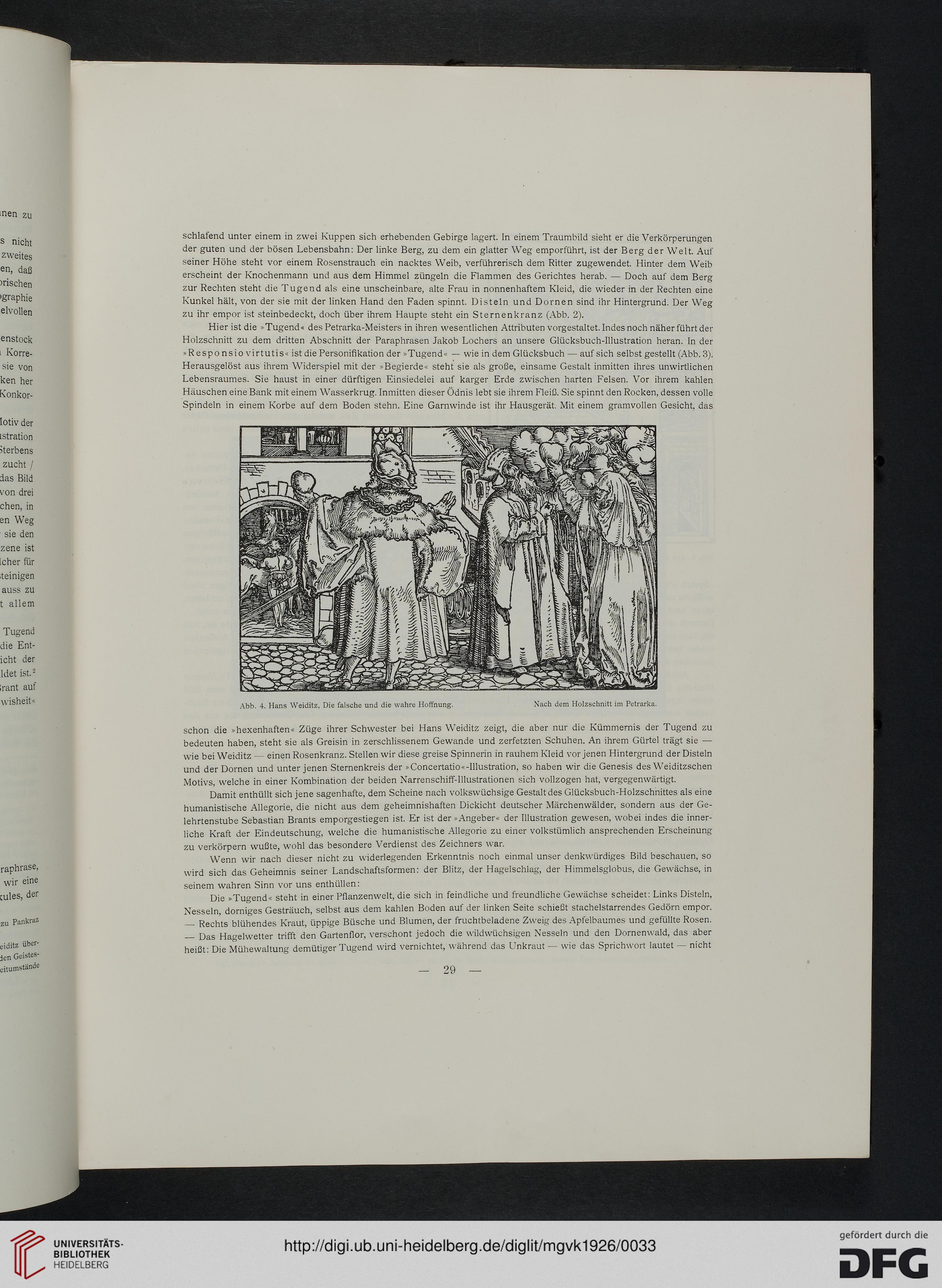

Abb. 4. Hans Weiditz, Die falsche und die wahre Hoffnung.

Nach dem Holzschnitt im Petrarka

raphrase,

wir eine

cules, der

zu Pankraz

eiditz Über-

jen Geistes-

eitumstände

schon die »hexenhaften« Züge ihrer Schwester bei Hans Weiditz zeigt, die aber nur die Kümmernis der Tugend zu

bedeuten haben, steht sie als Greisin in zerschlissenem Gewände und zerfetzten Schuhen. An ihrem Gürtel trägt sie —

wie bei Weiditz — einen Rosenkranz. Stellen wir diese greise Spinnerin in rauhem Kleid vor jenen Hintergrund der Disteln

und der Dornen und unter jenen Sternenkreis der »Concertatio«-Illustration, so haben wir die Genesis des Weiditzschen

Motivs, welche in einer Kombination der beiden Narrenschiff-Illustrationen sich vollzogen hat, vergegenwärtigt.

Damit enthüllt sich jene sagenhafte, dem Scheine nach volkswüchsige Gestalt des Glücksbuch-Holzschnittes als eine

humanistische Allegorie, die nicht aus dem geheimnishaften Dickicht deutscher Märchenwälder, sondern aus der Ge-

lehrtenstube Sebastian Brants emporgestiegen ist. Er ist der »Angeber« der Illustration gewesen, wobei indes die inner-

liche Kraft der Eindeutschung, welche die humanistische Allegorie zu einer volkstümlich ansprechenden Erscheinung

zu verkörpern wußte, wohl das besondere Verdienst des Zeichners war.

Wenn wir nach dieser nicht zu widerlegenden Erkenntnis noch einmal unser denkwürdiges Bild beschauen, so

wird sich das Geheimnis seiner Landschaftsformen: der Blitz, der Hagelschlag, der Himmelsglobus, die Gewächse, in

seinem wahren Sinn vor uns enthüllen:

Die »Tugend« steht in einer Pflanzenwelt, die sich in feindliche und freundliche Gewächse scheidet: Links Disteln,

Nesseln, dorniges Gesträuch, selbst aus dem kahlen Boden auf der linken Seite schießt stachelstarrendes Gedörn empor.

_ Rechts blühendes Kraut, üppige Büsche und Blumen, der fruchtbeladene Zweig des Apfelbaumes und gefüllte Rosen.

_ rjas Hagelwetter trifft den Gartenflor, verschont jedoch die wildwüchsigen Nesseln und den Dornenwald, das aber

heißt: Die Mühewaltung demütiger Tugend wird vernichtet, während das Unkraut — wie das Sprichwort lautet — nicht

— 29 —

s nicht

zweites

en, daß

tischen

»graphie

elvollen

enstock

i Korre-

sie von

ken her

Konkor-

lotiv der

istration

Sterbens

zucht /

das Bild

von drei

chen, in

en Weg

sie den

zene ist

Icher für

iteinigen

auss zu

t allem

Tugend

die Ent-

icht der

ldet ist.2

irant auf

wisheit«

schlafend unter einem in zwei Kuppen sich erhebenden Gebirge lagert. In einem Traumbild sieht er die Verkörperungen

der guten und der bösen Lebensbahn: Der linke Berg, zu dem ein glatter Weg emporführt, ist der Berg der Welt. Auf

seiner Höhe steht vor einem Rosenstrauch ein nacktes Weib, verführerisch dem Ritter zugewendet. Hinter dem Weib

erscheint der Knochenmann und aus dem Himmel züngeln die Flammen des Gerichtes herab. — Doch auf dem Berg

zur Rechten steht die Tugend als eine unscheinbare, alte Frau in nonnenhaftem Kleid, die wieder in der Rechten eine

Kunkel hält, von der sie mit der linken Hand den Faden spinnt. Disteln und Dornen sind ihr Hintergrund. Der Weg

zu ihr empor ist steinbedeckt, doch über ihrem Haupte steht ein Sternenkranz (Abb. 2).

Hier ist die »Tugend« des Petrarka-Meisters in ihren wesentlichen Attributen vorgestaltet. Indes noch näher führt der

Holzschnitt zu dem dritten Abschnitt der Paraphrasen Jakob Lochers an unsere Glücksbuch-Illustration heran. In der

»Respo nsio virtutis« ist die Personifikation der »Tugend« — wie in dem Glücksbuch — auf sich selbst gestellt (Abb. 3).

Herausgelöst aus ihrem Widerspiel mit der »Begierde« steht sie als große, einsame Gestalt inmitten ihres unwirtlichen

Lebensraumes. Sie haust in einer dürftigen Einsiedelei auf karger Erde zwischen harten Felsen. Vor ihrem kahlen

Häuschen eine Bank mit einem Wasserkrug. Inmitten dieser Ödnis lebt sie ihrem Fleiß. Sie spinnt den Rocken, dessen volle

Spindeln in einem Korbe auf dem Boden Stenn. Eine Garnwinde ist ihr Hausgerät. Mit einem gramvollen Gesicht, das

Abb. 4. Hans Weiditz, Die falsche und die wahre Hoffnung.

Nach dem Holzschnitt im Petrarka

raphrase,

wir eine

cules, der

zu Pankraz

eiditz Über-

jen Geistes-

eitumstände

schon die »hexenhaften« Züge ihrer Schwester bei Hans Weiditz zeigt, die aber nur die Kümmernis der Tugend zu

bedeuten haben, steht sie als Greisin in zerschlissenem Gewände und zerfetzten Schuhen. An ihrem Gürtel trägt sie —

wie bei Weiditz — einen Rosenkranz. Stellen wir diese greise Spinnerin in rauhem Kleid vor jenen Hintergrund der Disteln

und der Dornen und unter jenen Sternenkreis der »Concertatio«-Illustration, so haben wir die Genesis des Weiditzschen

Motivs, welche in einer Kombination der beiden Narrenschiff-Illustrationen sich vollzogen hat, vergegenwärtigt.

Damit enthüllt sich jene sagenhafte, dem Scheine nach volkswüchsige Gestalt des Glücksbuch-Holzschnittes als eine

humanistische Allegorie, die nicht aus dem geheimnishaften Dickicht deutscher Märchenwälder, sondern aus der Ge-

lehrtenstube Sebastian Brants emporgestiegen ist. Er ist der »Angeber« der Illustration gewesen, wobei indes die inner-

liche Kraft der Eindeutschung, welche die humanistische Allegorie zu einer volkstümlich ansprechenden Erscheinung

zu verkörpern wußte, wohl das besondere Verdienst des Zeichners war.

Wenn wir nach dieser nicht zu widerlegenden Erkenntnis noch einmal unser denkwürdiges Bild beschauen, so

wird sich das Geheimnis seiner Landschaftsformen: der Blitz, der Hagelschlag, der Himmelsglobus, die Gewächse, in

seinem wahren Sinn vor uns enthüllen:

Die »Tugend« steht in einer Pflanzenwelt, die sich in feindliche und freundliche Gewächse scheidet: Links Disteln,

Nesseln, dorniges Gesträuch, selbst aus dem kahlen Boden auf der linken Seite schießt stachelstarrendes Gedörn empor.

_ Rechts blühendes Kraut, üppige Büsche und Blumen, der fruchtbeladene Zweig des Apfelbaumes und gefüllte Rosen.

_ rjas Hagelwetter trifft den Gartenflor, verschont jedoch die wildwüchsigen Nesseln und den Dornenwald, das aber

heißt: Die Mühewaltung demütiger Tugend wird vernichtet, während das Unkraut — wie das Sprichwort lautet — nicht

— 29 —