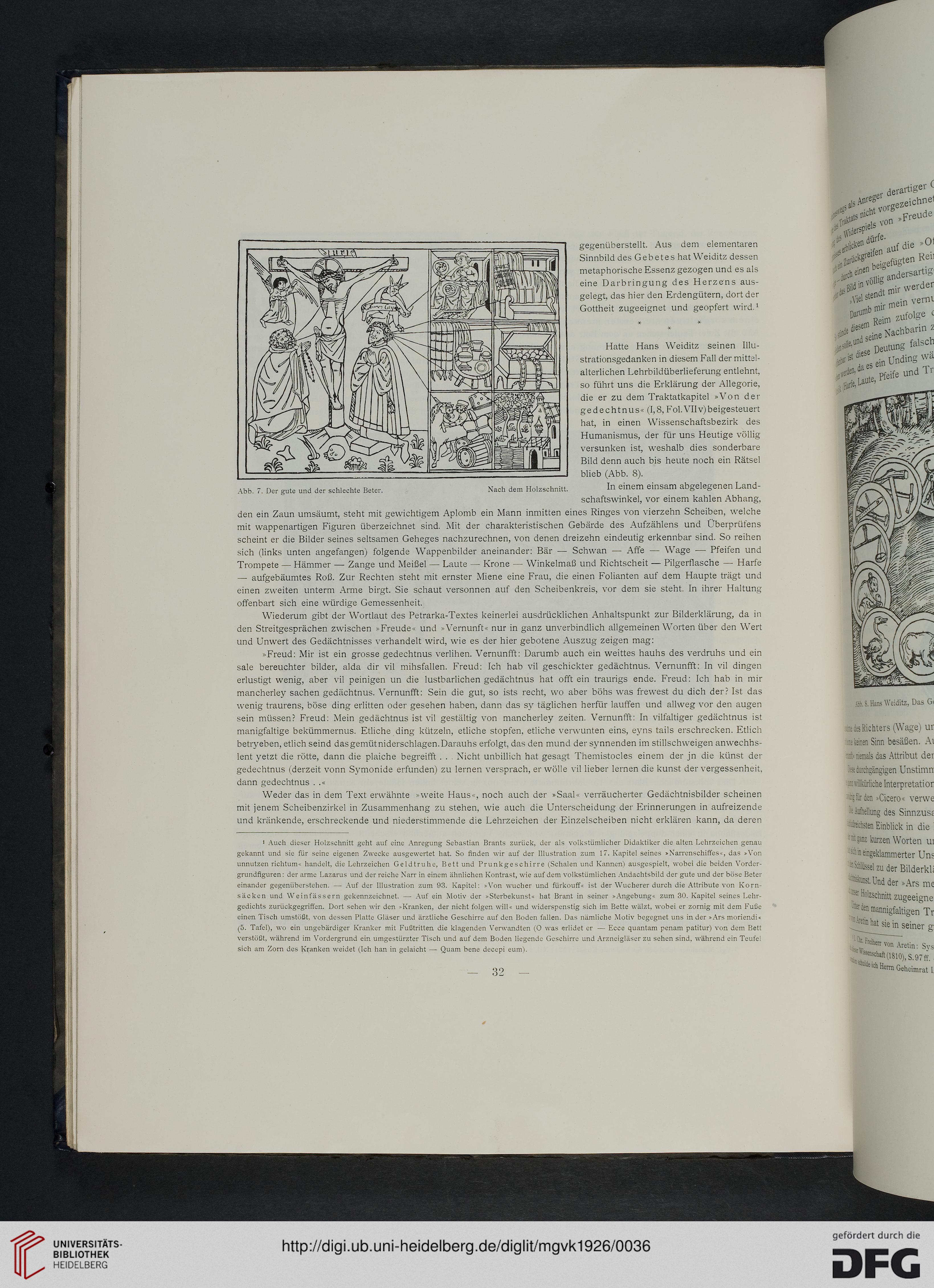

gegenüberstellt. Aus dem elementaren

Sinnbild des Gebetes hat Weiditz dessen

metaphorische Essenz gezogen und es als

eine Darbringung des Herzens aus-

gelegt, das hier den Erdengütern, dort der

Gottheit zugeeignet und geopfert wird.1

Hatte Hans Weiditz seinen Illu-

strationsgedanken in diesem Fall der mittel-

alterlichen Lehrbildüberlieferung entlehnt,

so führt uns die Erklärung der Allegorie,

die er zu dem Traktatkapitel »Von der

gedechtnus« (1,8, Fol.VIIv)beigesteuert

hat, in einen Wissenschaftsbezirk des

Humanismus, der für uns Heutige völlig

versunken ist, weshalb dies sonderbare

Bild denn auch bis heute noch ein Rätsel

blieb (Abb. 8).

In einem einsam abgelegenen Land-

schaftswinkel, vor einem kahlen Abhang,

den ein Zaun umsäumt, steht mit gewichtigem Aplomb ein Mann inmitten eines Ringes von vierzehn Scheiben, welche

mit wappenartigen Figuren überzeichnet sind. Mit der charakteristischen Gebärde des Aufzählens und Überprüfens

scheint er die Bilder seines seltsamen Geheges nachzurechnen, von denen dreizehn eindeutig erkennbar sind. So reihen

sich (links unten angefangen) folgende Wappenbilder aneinander: Bär — Schwan — Affe — Wage — Pfeifen und

Trompete — Hämmer — Zange und Meißel — Laute — Krone — Winkelmaß und Richtscheit — Pilgerflasche — Harfe

— aufgebäumtes Roß. Zur Rechten steht mit ernster Miene eine Frau, die einen Folianten auf dem Haupte trägt und

einen zweiten unterm Arme birgt. Sie schaut versonnen auf den Scheibenkreis, vor dem sie steht. In ihrer Haltung

offenbart sich eine würdige Gemessenheit.

Wiederum gibt der Wortlaut des Petrarka-Textes keinerlei ausdrücklichen Anhaltspunkt zur Bilderklärung, da in

den Streitgesprächen zwischen »Freude« und »Vernunft« nur in ganz unverbindlich allgemeinen Worten über den Wert

und Unwert des Gedächtnisses verhandelt wird, wie es der hier gebotene Auszug zeigen mag:

»Freud: Mir ist ein grosse gedechtnus verlihen. Vernunfft: Darumb auch ein weittes hauhs des verdruhs und ein

sale bereuchter bilder, alda dir vil mihsfallen. Freud: Ich hab vil geschickter gedächtnus. Vernunfft: In vil dingen

erlustigt wenig, aber vil peinigen un die lustbarlichen gedächtnus hat offt ein traurigs ende. Freud: Ich hab in mir

mancherley sachen gedächtnus. Vernunfft: Sein die gut, so ists recht, wo aber böhs was frewest du dich der? Ist das

wenig traurens, böse ding erlitten oder gesehen haben, dann das sy täglichen herfür lauffen und allweg vor den äugen

sein müssen? Freud: Mein gedächtnus ist vil gestältig von mancherley Zeiten. Vernunfft: In vilfaltiger gedächtnus ist

manigfaltige bekümmernus. Etliche ding kützeln, etliche stopfen, etliche verwunten eins, eyns tails erschrecken. Etlich

betryeben, etlich seind dasgemütniderschlagen.Darauhs erfolgt, das den mund der synnenden im stillschweigen anwechhs-

lent yetzt die rotte, dann die plaiche begreifft . . . Nicht unbillich hat gesagt Themistocles einem der jn die künst der

gedechtnus (derzeit vonn S\'monide erfunden) zu lernen versprach, er wolle vil lieber lernen die kunst der Vergessenheit,

dann gedechtnus . .«

Weder das in dem Text erwähnte »weite Haus«, noch auch der »Saal« verräucherter Gedächtnisbilder scheinen

mit jenem Scheibenzirkel in Zusammenhang zu stehen, wie auch die Unterscheidung der Erinnerungen in aufreizende

und kränkende, erschreckende und niederstimmende die Lehrzeichen der Einzelscheiben nicht erklären kann, da deren

i Auch dieser Holzschnitt geht auf eine Anregung Sebastian Brants zurück, der als volkstümlicher Didaktiker die alten Lehrzeichen genau

gekannt und sie für seine eigenen Zwecke ausgewertet hat. So finden wir auf der Illustration zum 17. Kapitel seines »N'arrenschiffes«, das >Von

unnutzen richtum« handelt, die Lehrzeichen Geldtruhe, Bett und Prunkgeschirre (Schalen und Kannen) ausgespielt, wobei die beiden Vorder-

grundfiguren : der arme Lazarus und der reiche Narr in einem ähnlichen Kontrast, wie auf dem volkstümlichen Andachtsbild der gute und der bose Beter

einander gegenüberstehen. — Auf der Illustration zum 93. Kapitel: >Von wucher und fürkouff« ist der Wucherer durch die Attribute von Korn-

säcken und Weinfässern gekennzeichnet. — Auf ein Motiv der >Sterbekunst« hat Brant in seiner »Angebung« zum 30. Kapitel seines Lehr-

gedichts zurückgegriffen. Dort sehen wir den -Kranken, der nicht folgen will« und widerspenstig sich im Bette wälzt, wobei er zornig mit dem Fuße

einen Tisch umstößt, von dessen Platte Gläser und ärztliche Geschirre auf den Boden fallen. Das nämliche Motiv begegnet uns in der >Ars moriendi«

(5. Tafel), wo ein ungebärdiger Kranker mit Fußtritten die klagenden Verwandten (0 was erlidet er — Ecce quantam penam patitur) von dem Bett

verstoßt, während im Vordergrund ein umgestürzter Tisch und auf dem Boden liegende Geschirre und Arzneigläser zu sehen sind, während ein Teufel

sich am Zorn des Kranken weidet (Ich han in gelaicht — Quam bene decepi eumV

Abb. 7. Der gute und der schlechte Beter. Nach dem Holzschnitt.

— 32 —

Sinnbild des Gebetes hat Weiditz dessen

metaphorische Essenz gezogen und es als

eine Darbringung des Herzens aus-

gelegt, das hier den Erdengütern, dort der

Gottheit zugeeignet und geopfert wird.1

Hatte Hans Weiditz seinen Illu-

strationsgedanken in diesem Fall der mittel-

alterlichen Lehrbildüberlieferung entlehnt,

so führt uns die Erklärung der Allegorie,

die er zu dem Traktatkapitel »Von der

gedechtnus« (1,8, Fol.VIIv)beigesteuert

hat, in einen Wissenschaftsbezirk des

Humanismus, der für uns Heutige völlig

versunken ist, weshalb dies sonderbare

Bild denn auch bis heute noch ein Rätsel

blieb (Abb. 8).

In einem einsam abgelegenen Land-

schaftswinkel, vor einem kahlen Abhang,

den ein Zaun umsäumt, steht mit gewichtigem Aplomb ein Mann inmitten eines Ringes von vierzehn Scheiben, welche

mit wappenartigen Figuren überzeichnet sind. Mit der charakteristischen Gebärde des Aufzählens und Überprüfens

scheint er die Bilder seines seltsamen Geheges nachzurechnen, von denen dreizehn eindeutig erkennbar sind. So reihen

sich (links unten angefangen) folgende Wappenbilder aneinander: Bär — Schwan — Affe — Wage — Pfeifen und

Trompete — Hämmer — Zange und Meißel — Laute — Krone — Winkelmaß und Richtscheit — Pilgerflasche — Harfe

— aufgebäumtes Roß. Zur Rechten steht mit ernster Miene eine Frau, die einen Folianten auf dem Haupte trägt und

einen zweiten unterm Arme birgt. Sie schaut versonnen auf den Scheibenkreis, vor dem sie steht. In ihrer Haltung

offenbart sich eine würdige Gemessenheit.

Wiederum gibt der Wortlaut des Petrarka-Textes keinerlei ausdrücklichen Anhaltspunkt zur Bilderklärung, da in

den Streitgesprächen zwischen »Freude« und »Vernunft« nur in ganz unverbindlich allgemeinen Worten über den Wert

und Unwert des Gedächtnisses verhandelt wird, wie es der hier gebotene Auszug zeigen mag:

»Freud: Mir ist ein grosse gedechtnus verlihen. Vernunfft: Darumb auch ein weittes hauhs des verdruhs und ein

sale bereuchter bilder, alda dir vil mihsfallen. Freud: Ich hab vil geschickter gedächtnus. Vernunfft: In vil dingen

erlustigt wenig, aber vil peinigen un die lustbarlichen gedächtnus hat offt ein traurigs ende. Freud: Ich hab in mir

mancherley sachen gedächtnus. Vernunfft: Sein die gut, so ists recht, wo aber böhs was frewest du dich der? Ist das

wenig traurens, böse ding erlitten oder gesehen haben, dann das sy täglichen herfür lauffen und allweg vor den äugen

sein müssen? Freud: Mein gedächtnus ist vil gestältig von mancherley Zeiten. Vernunfft: In vilfaltiger gedächtnus ist

manigfaltige bekümmernus. Etliche ding kützeln, etliche stopfen, etliche verwunten eins, eyns tails erschrecken. Etlich

betryeben, etlich seind dasgemütniderschlagen.Darauhs erfolgt, das den mund der synnenden im stillschweigen anwechhs-

lent yetzt die rotte, dann die plaiche begreifft . . . Nicht unbillich hat gesagt Themistocles einem der jn die künst der

gedechtnus (derzeit vonn S\'monide erfunden) zu lernen versprach, er wolle vil lieber lernen die kunst der Vergessenheit,

dann gedechtnus . .«

Weder das in dem Text erwähnte »weite Haus«, noch auch der »Saal« verräucherter Gedächtnisbilder scheinen

mit jenem Scheibenzirkel in Zusammenhang zu stehen, wie auch die Unterscheidung der Erinnerungen in aufreizende

und kränkende, erschreckende und niederstimmende die Lehrzeichen der Einzelscheiben nicht erklären kann, da deren

i Auch dieser Holzschnitt geht auf eine Anregung Sebastian Brants zurück, der als volkstümlicher Didaktiker die alten Lehrzeichen genau

gekannt und sie für seine eigenen Zwecke ausgewertet hat. So finden wir auf der Illustration zum 17. Kapitel seines »N'arrenschiffes«, das >Von

unnutzen richtum« handelt, die Lehrzeichen Geldtruhe, Bett und Prunkgeschirre (Schalen und Kannen) ausgespielt, wobei die beiden Vorder-

grundfiguren : der arme Lazarus und der reiche Narr in einem ähnlichen Kontrast, wie auf dem volkstümlichen Andachtsbild der gute und der bose Beter

einander gegenüberstehen. — Auf der Illustration zum 93. Kapitel: >Von wucher und fürkouff« ist der Wucherer durch die Attribute von Korn-

säcken und Weinfässern gekennzeichnet. — Auf ein Motiv der >Sterbekunst« hat Brant in seiner »Angebung« zum 30. Kapitel seines Lehr-

gedichts zurückgegriffen. Dort sehen wir den -Kranken, der nicht folgen will« und widerspenstig sich im Bette wälzt, wobei er zornig mit dem Fuße

einen Tisch umstößt, von dessen Platte Gläser und ärztliche Geschirre auf den Boden fallen. Das nämliche Motiv begegnet uns in der >Ars moriendi«

(5. Tafel), wo ein ungebärdiger Kranker mit Fußtritten die klagenden Verwandten (0 was erlidet er — Ecce quantam penam patitur) von dem Bett

verstoßt, während im Vordergrund ein umgestürzter Tisch und auf dem Boden liegende Geschirre und Arzneigläser zu sehen sind, während ein Teufel

sich am Zorn des Kranken weidet (Ich han in gelaicht — Quam bene decepi eumV

Abb. 7. Der gute und der schlechte Beter. Nach dem Holzschnitt.

— 32 —