Publicius als Quelle des Illustrationsgedankens in Betracht, und zwar mit seiner Schrift: Oratoriae artis epitoma, vel

quae brevibus ad consummatum spectant oratorem, ex antiquo rhetorum gymnasio, dicendi scribendique breves rationes,

nec non et aptus optimo cuique viro titulus, insuper et perquam facilis memoriae artis modus, Jacobi Publicii lucu-

bratione in lucem editus. — Von den vier Ausgaben des Werkes wurden die beiden ersten in den Jahren 1482 und

1486 von Erhard Ratdolt zu Venedig hergestellt, während die beiden andern 1490 und 1496 in Ratdolts Augsburger

Verlag erschienen sind.

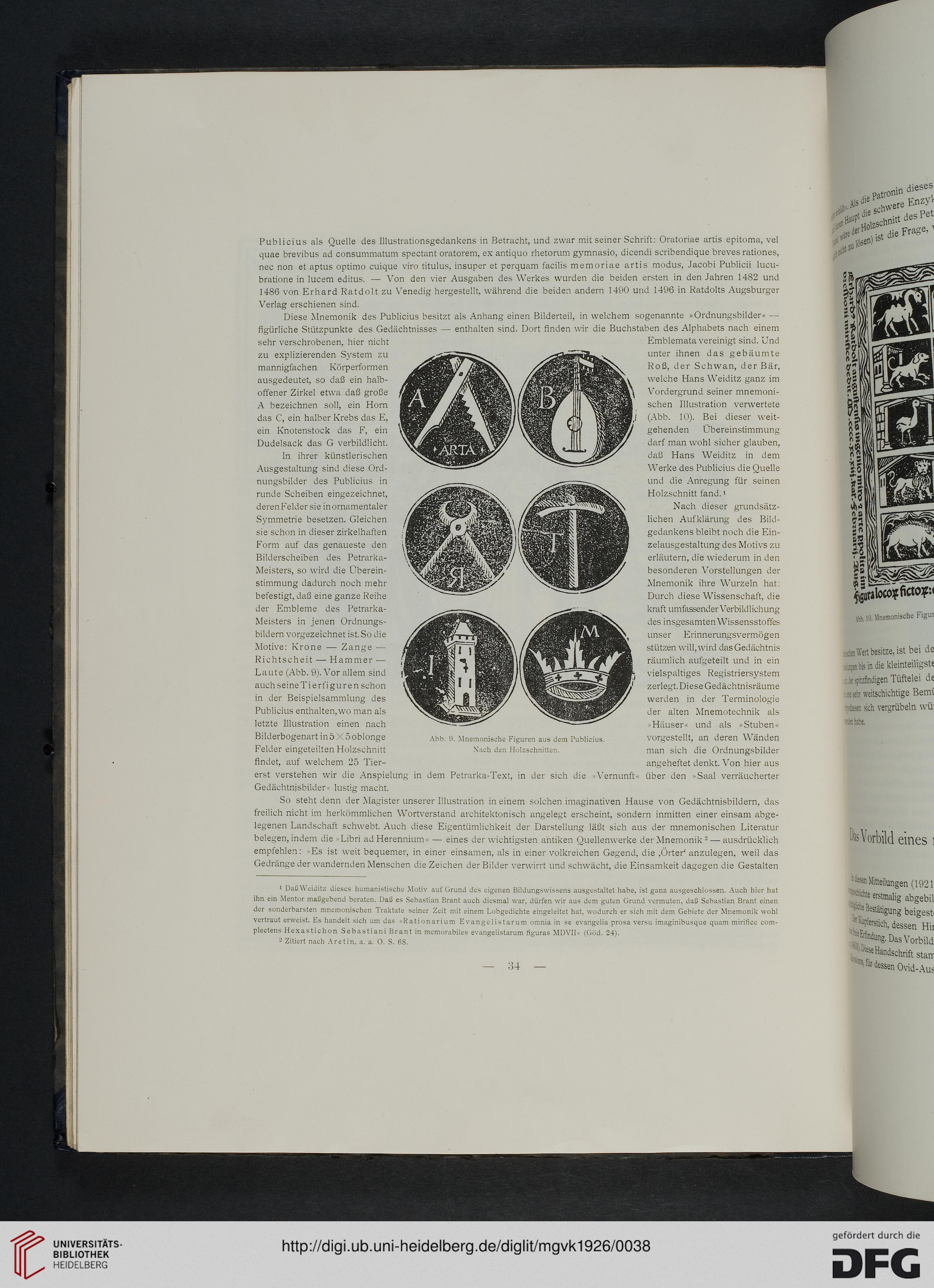

Diese Mnemonik des Publicius besitzt als Anhang einen Bilderteil, in welchem sogenannte »Ordnungsbilder« —

figürliche Stützpunkte des Gedächtnisses — enthalten sind. Dort finden wir die Buchstaben des Alphabets nach einem

sehr verschrobenen, hier nicht

zu explizierenden System zu

mannigfachen Körperformen

ausgedeutet, so daß ein halb-

offener Zirkel etwa daß große

A bezeichnen soll, ein Horn

das C, ein halber Krebs das E,

ein Knotenstock das F, ein

Dudelsack das G verbildlicht.

In ihrer künstlerischen

Ausgestaltung sind diese Ord-

nungsbilder des Publicius in

runde Scheiben eingezeichnet,

deren Felder sie in ornamentaler

Symmetrie besetzen. Gleichen

sie schon in dieser zirkelhaften

Form auf das genaueste den

Bilderscheiben des Petrarka-

Meisters, so wird die Überein-

stimmung dadurch noch mehr

befestigt, daß eine ganze Reihe

der Embleme des Petrarka-

Meisters in jenen Ordnungs-

bildern vorgezeichnet ist. So die

Motive: Krone — Zange —

Richtscheit — Hammer —

Laute (Abb. 9). Vor allem sind

auchseineTierfiguren schon

in der Beispielsammlung des

Publicius enthalten, wo man als

letzte Illustration einen nach

Bilderbogenart in 5 X 5 oblonge

Felder eingeteilten Holzschnitt

Abb. 9. Mnemonische Figuren aus dem Publicius.

Nach den Holzschnitten.

Emblemata vereinigt sind. Und

unter ihnen das gebäumte

Roß, der Schwan, der Bär,

welche Hans Weiditz ganz im

Vordergrund seiner mnemoni-

schen Illustration verwertete

(Abb. 10). Bei dieser weit-

gehenden Übereinstimmung

darf man wohl sicher glauben,

daß Hans Weiditz in dem

Werke des Publicius die Quelle

und die Anregung für seinen

Holzschnitt fand, i

Nach dieser grundsätz-

lichen Aufklärung des Bild-

gedankens bleibt noch die Ein-

zelausgestaltung des Motivs zu

erläutern, die wiederum in den

besonderen Vorstellungen der

Mnemonik ihre Wurzeln hat:

Durch diese Wissenschaft, die

kraft umfassender Verbildlichung

des insgesamten Wissensstoffes

unser Erinnerungsvermögen

stützen will, wird das Gedächtnis

räumlich aufgeteilt und in ein

vielspaltiges Registriersystem

zerlegt. Diese Gedächtnisräume

werden in der Terminologie

der alten Mnemotechnik als

»Häuser« und als »Stuben«

vorgestellt, an deren Wänden

man sich die Ordnungsbilder

angeheftet denkt. Von hier aus

über den »Saal verräucherter

findet, auf welchem 25 Tier-

erst verstehen wir die Anspielung in dem Petrarka-Text, in der sich die »Vernunft

Gedächtnisbilder« lustig macht.

So steht denn der Magister unserer Illustration in einem solchen imaginativen Hause von Gedächtnisbildern, das

freilich nicht im herkömmlichen Wortverstand architektonisch angelegt erscheint, sondern inmitten einer einsam abge-

legenen Landschaft schwebt. Auch diese Eigentümlichkeit der Darstellung läßt sich aus der mnemonischen Literatur

belegen, indem die »Libri ad Herennium« — eines der wichtigsten antiken Quellenwerke der Mnemonik 2 — ausdrücklich

empfehlen: »Es ist weit bequemer, in einer einsamen, als in einer volkreichen Gegend, die ,Örter' anzulegen, weil das

Gedränge der wandernden Menschen die Zeichen der Bilder verwirrt und schwächt, die Einsamkeit dagegen die Gestalten

i Daß Weiditz dieses humanistische Motiv auf Grund des eigenen Bildungswissens ausgestaltet habe, ist ganz ausgeschlossen. Auch hier hat

ihn ein Mentor maßgebend beraten. Daß es Sebastian Brant auch diesmal war, dürfen wir aus dem guten Grund vermuten, daß Sebastian Brant einen

der sonderbarsten mnemonischen Traktate seiner Zeit mit einem Lobgedichte eingeleitet hat, wodurch er sich mit dem Gebiete der .Mnemonik wohl

vertraut erweist. Es handelt sich um das »Rationarium Evangelistarum omnia in se evangelia prosa versu imaginibusque quam mirifice com-

plectens Hexastichon Sebastiani Brant in memorabiles evangelistarum figuras MDVII« (Göd. 24).

- Zitiert nach Aretin, a. a. O. S. 68.

— 34 —

quae brevibus ad consummatum spectant oratorem, ex antiquo rhetorum gymnasio, dicendi scribendique breves rationes,

nec non et aptus optimo cuique viro titulus, insuper et perquam facilis memoriae artis modus, Jacobi Publicii lucu-

bratione in lucem editus. — Von den vier Ausgaben des Werkes wurden die beiden ersten in den Jahren 1482 und

1486 von Erhard Ratdolt zu Venedig hergestellt, während die beiden andern 1490 und 1496 in Ratdolts Augsburger

Verlag erschienen sind.

Diese Mnemonik des Publicius besitzt als Anhang einen Bilderteil, in welchem sogenannte »Ordnungsbilder« —

figürliche Stützpunkte des Gedächtnisses — enthalten sind. Dort finden wir die Buchstaben des Alphabets nach einem

sehr verschrobenen, hier nicht

zu explizierenden System zu

mannigfachen Körperformen

ausgedeutet, so daß ein halb-

offener Zirkel etwa daß große

A bezeichnen soll, ein Horn

das C, ein halber Krebs das E,

ein Knotenstock das F, ein

Dudelsack das G verbildlicht.

In ihrer künstlerischen

Ausgestaltung sind diese Ord-

nungsbilder des Publicius in

runde Scheiben eingezeichnet,

deren Felder sie in ornamentaler

Symmetrie besetzen. Gleichen

sie schon in dieser zirkelhaften

Form auf das genaueste den

Bilderscheiben des Petrarka-

Meisters, so wird die Überein-

stimmung dadurch noch mehr

befestigt, daß eine ganze Reihe

der Embleme des Petrarka-

Meisters in jenen Ordnungs-

bildern vorgezeichnet ist. So die

Motive: Krone — Zange —

Richtscheit — Hammer —

Laute (Abb. 9). Vor allem sind

auchseineTierfiguren schon

in der Beispielsammlung des

Publicius enthalten, wo man als

letzte Illustration einen nach

Bilderbogenart in 5 X 5 oblonge

Felder eingeteilten Holzschnitt

Abb. 9. Mnemonische Figuren aus dem Publicius.

Nach den Holzschnitten.

Emblemata vereinigt sind. Und

unter ihnen das gebäumte

Roß, der Schwan, der Bär,

welche Hans Weiditz ganz im

Vordergrund seiner mnemoni-

schen Illustration verwertete

(Abb. 10). Bei dieser weit-

gehenden Übereinstimmung

darf man wohl sicher glauben,

daß Hans Weiditz in dem

Werke des Publicius die Quelle

und die Anregung für seinen

Holzschnitt fand, i

Nach dieser grundsätz-

lichen Aufklärung des Bild-

gedankens bleibt noch die Ein-

zelausgestaltung des Motivs zu

erläutern, die wiederum in den

besonderen Vorstellungen der

Mnemonik ihre Wurzeln hat:

Durch diese Wissenschaft, die

kraft umfassender Verbildlichung

des insgesamten Wissensstoffes

unser Erinnerungsvermögen

stützen will, wird das Gedächtnis

räumlich aufgeteilt und in ein

vielspaltiges Registriersystem

zerlegt. Diese Gedächtnisräume

werden in der Terminologie

der alten Mnemotechnik als

»Häuser« und als »Stuben«

vorgestellt, an deren Wänden

man sich die Ordnungsbilder

angeheftet denkt. Von hier aus

über den »Saal verräucherter

findet, auf welchem 25 Tier-

erst verstehen wir die Anspielung in dem Petrarka-Text, in der sich die »Vernunft

Gedächtnisbilder« lustig macht.

So steht denn der Magister unserer Illustration in einem solchen imaginativen Hause von Gedächtnisbildern, das

freilich nicht im herkömmlichen Wortverstand architektonisch angelegt erscheint, sondern inmitten einer einsam abge-

legenen Landschaft schwebt. Auch diese Eigentümlichkeit der Darstellung läßt sich aus der mnemonischen Literatur

belegen, indem die »Libri ad Herennium« — eines der wichtigsten antiken Quellenwerke der Mnemonik 2 — ausdrücklich

empfehlen: »Es ist weit bequemer, in einer einsamen, als in einer volkreichen Gegend, die ,Örter' anzulegen, weil das

Gedränge der wandernden Menschen die Zeichen der Bilder verwirrt und schwächt, die Einsamkeit dagegen die Gestalten

i Daß Weiditz dieses humanistische Motiv auf Grund des eigenen Bildungswissens ausgestaltet habe, ist ganz ausgeschlossen. Auch hier hat

ihn ein Mentor maßgebend beraten. Daß es Sebastian Brant auch diesmal war, dürfen wir aus dem guten Grund vermuten, daß Sebastian Brant einen

der sonderbarsten mnemonischen Traktate seiner Zeit mit einem Lobgedichte eingeleitet hat, wodurch er sich mit dem Gebiete der .Mnemonik wohl

vertraut erweist. Es handelt sich um das »Rationarium Evangelistarum omnia in se evangelia prosa versu imaginibusque quam mirifice com-

plectens Hexastichon Sebastiani Brant in memorabiles evangelistarum figuras MDVII« (Göd. 24).

- Zitiert nach Aretin, a. a. O. S. 68.

— 34 —