und die Angaben über die Handschrift verdanke ich der Veröffentlichung der Holzschnittillustrationen dieses Ovid, die

M. D. Henkel 1922 herausgebracht hat.1

Henkel glaubte eine Beziehung zwischen dem entsprechenden Holzschnitt und der Miniatur feststellen zu können.

Wenn man allerdings die drei Darstellungen zusammenlegt, so trennen die Übereinstimmungen zwischen Stich und

Miniatur den Holzschnitt noch mehr von dieser, als es beim einfachen Vergleich der Fall ist. Es mag auffällig erscheinen,

daß der Kupferstich bei so enger Übereinstimmung in den Einzelmotiven die Miniatur nicht seitenverkehrt wiedergibt. Drei

Gründe werden den Stecher veranlaßt haben, sich der größeren Mühe einer Umdrehung auf der Platte zu unterziehen.

Einmal das Bedenken, den viermal in verschiedener Aktion der Arme — Schlagen, Brechen, Säen, Pflügen — auftreten-

den Jason zum Linkshänder zu machen, dann das Bedürfnis, den Bewegungszug von links nach rechts — der dem in

gleicher Richtung Lesenden nun einmal natürlich ist — auch für die Erzählung beizubehalten, und schließlich der ent-

schiedene Wunsch oder

Auftrag, eine Wiedergabe

der Miniatur zu schaffen.

Dennim Sinne desXV. Jahr-

hunderts handelt es sich

trotz der Abweichungen

unbedingt um eine »Re-

produktion«. Deren Entste-

hung ist wohl so zu denken,

daß Mansion dem Stecher

die Vorlage gab, um sich

eine Probe zu Verleger-

zwecken zu verschaffen.

Er hatte ja kurz vorher den

Boccaccio mit Stichillu-

strationen herausgebracht

(1476).2 Während der Ar-

beit des Stechers kam ihm

dann der Einfall der Aus-

gabe eines in mancher Hin-

sicht billigeren Holzschnitt-

buches, so daß der erste

Plan stecken blieb.

Auch für die Beur-

teilung der Boccaccio-Illu-

strationen des gleichen Ver-

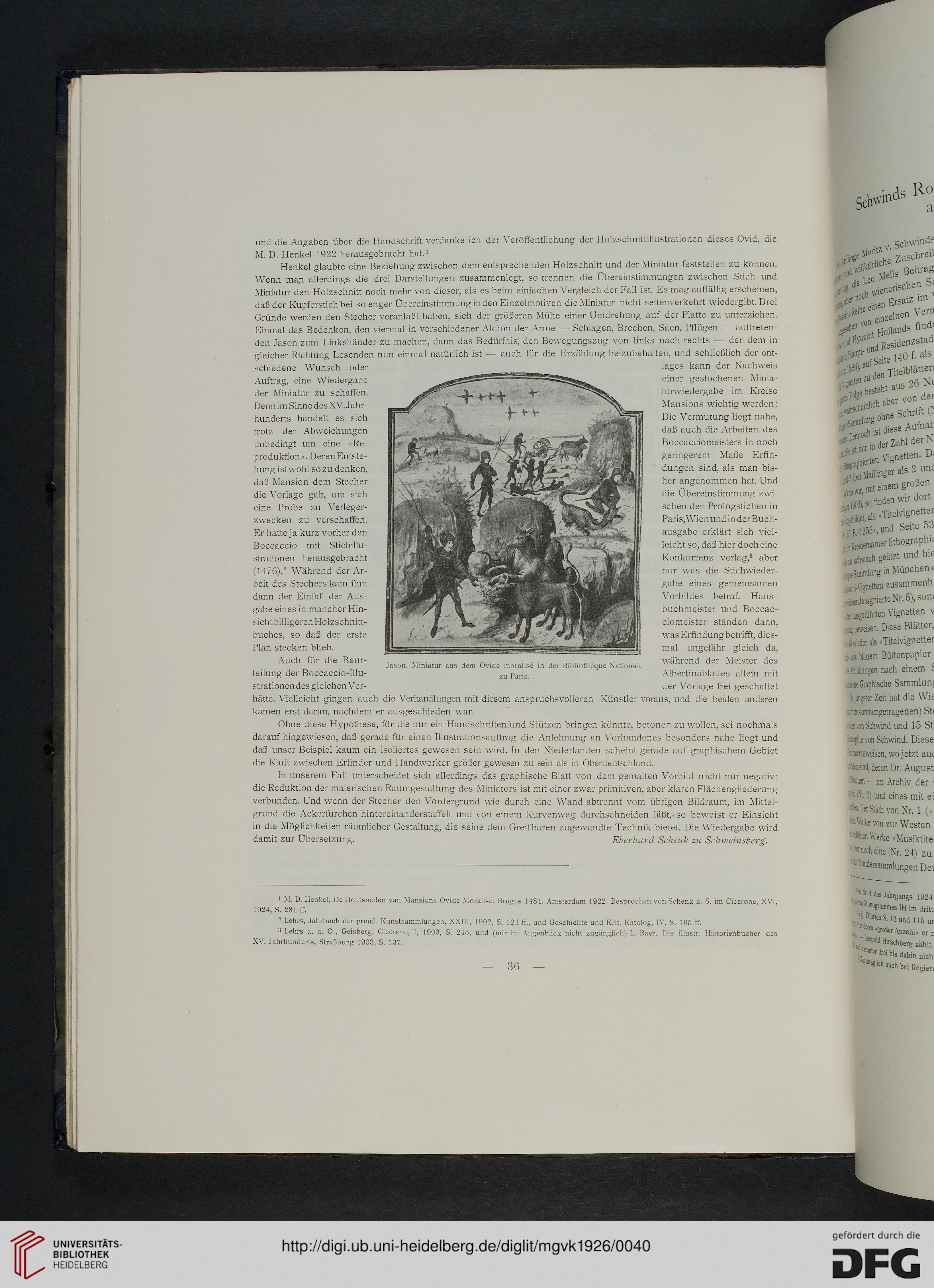

Jason. Miniatur aus dem Ovide moralise in der Bibliotheque Xationait

zu Paris.

lages kann der Nachweis

einer gestochenen Minia-

turwiedergabe im Kreise

Mansions wichtig werden:

Die Vermutung liegt nahe,

daß auch die Arbeiten des

Boccacciomeisters in noch

geringerem Maße Erfin-

dungen sind, als man bis-

her angenommen hat. Und

die Übereinstimmung zwi-

schen den Prologstichen in

Paris,Wienundin derBuch-

ausgabe erklärt sich viel-

leicht so, daß hier doch eine

Konkurrenz vorlag,3 aber

nur was die Stichwieder-

gabe eines gemeinsamen

Vorbildes betraf. Haus-

buchmeister und Boccac-

ciomeister ständen dann,

wasErfindungbetrifft, dies-

mal ungefähr gleich da,

während der Meister des

Albertinablattes allein mit

der Vorlage frei geschaltet

hätte. Vielleicht gingen auch die Verhandlungen mit diesem anspruchsvolleren Künstler voraus, und die beiden anderen

kamen erst daran, nachdem er ausgeschieden war.

Ohne diese Hypothese, für die nur ein Handschriftenfund Stützen bringen könnte, betonen zu wollen, sei nochmals

darauf hingewiesen, daß gerade für einen Illustrationsauftrag die Anlehnung an Vorhandenes besonders nahe liegt und

daß unser Beispiel kaum ein isoliertes gewesen sein wird. In den Niederlanden scheint gerade auf graphischem Gebiet

die Kluft zwischen Erfinder und Handwerker größer gewesen zu sein als in Oberdeutschland.

In unserem Fall unterscheidet sich allerdings das graphische Blatt von dem gemalten Vorbild nicht nur negativ:

die Reduktion der malerischen Raumgestaltung des Miniators ist mit einer zwar primitiven, aber klaren Flächengliederung

verbunden. Und wenn der Stecher den Vordergrund wie durch eine Wand abtrennt vom übrigen Bildraum, im Mittel-

grund die Ackerfurchen hintereinanderstaffelt und von einem Kurvenweg durchschneiden läßt,-so beweist er Einsicht

in die Möglichkeiten räumlicher Gestaltung, die seine dem Greifbaren zugewandte Technik bietet. Die Wiedergabe wird

damit zur Übersetzung. Eberhard Schenk zu Schweinsberg.

1 M. D. Henkel, De Houtsneden van Mansions Ovide Moralise. Bruges 14S4. Amsterdam 1922. Besprochen von Schenk z. S. im Cicerone, XVI,

1924, S. 231 ff.

2 Lehrs, Jahrbuch der preuß. Kunstsammlungen, XXIII, 1902, S. 124 ff., und Geschichte und Krit. Katalog, IV, S. 165 ff.

3 Lehrs a. a. 0., Geisberg, Cicerone, I, 1909, S. 245, und (mir im Augenblick nicht zugänglich) L. ßaer, Die illustr. Historienbücher des

XV. Jahrhunderts, Straßburg 1903, S. 137.

M. D. Henkel 1922 herausgebracht hat.1

Henkel glaubte eine Beziehung zwischen dem entsprechenden Holzschnitt und der Miniatur feststellen zu können.

Wenn man allerdings die drei Darstellungen zusammenlegt, so trennen die Übereinstimmungen zwischen Stich und

Miniatur den Holzschnitt noch mehr von dieser, als es beim einfachen Vergleich der Fall ist. Es mag auffällig erscheinen,

daß der Kupferstich bei so enger Übereinstimmung in den Einzelmotiven die Miniatur nicht seitenverkehrt wiedergibt. Drei

Gründe werden den Stecher veranlaßt haben, sich der größeren Mühe einer Umdrehung auf der Platte zu unterziehen.

Einmal das Bedenken, den viermal in verschiedener Aktion der Arme — Schlagen, Brechen, Säen, Pflügen — auftreten-

den Jason zum Linkshänder zu machen, dann das Bedürfnis, den Bewegungszug von links nach rechts — der dem in

gleicher Richtung Lesenden nun einmal natürlich ist — auch für die Erzählung beizubehalten, und schließlich der ent-

schiedene Wunsch oder

Auftrag, eine Wiedergabe

der Miniatur zu schaffen.

Dennim Sinne desXV. Jahr-

hunderts handelt es sich

trotz der Abweichungen

unbedingt um eine »Re-

produktion«. Deren Entste-

hung ist wohl so zu denken,

daß Mansion dem Stecher

die Vorlage gab, um sich

eine Probe zu Verleger-

zwecken zu verschaffen.

Er hatte ja kurz vorher den

Boccaccio mit Stichillu-

strationen herausgebracht

(1476).2 Während der Ar-

beit des Stechers kam ihm

dann der Einfall der Aus-

gabe eines in mancher Hin-

sicht billigeren Holzschnitt-

buches, so daß der erste

Plan stecken blieb.

Auch für die Beur-

teilung der Boccaccio-Illu-

strationen des gleichen Ver-

Jason. Miniatur aus dem Ovide moralise in der Bibliotheque Xationait

zu Paris.

lages kann der Nachweis

einer gestochenen Minia-

turwiedergabe im Kreise

Mansions wichtig werden:

Die Vermutung liegt nahe,

daß auch die Arbeiten des

Boccacciomeisters in noch

geringerem Maße Erfin-

dungen sind, als man bis-

her angenommen hat. Und

die Übereinstimmung zwi-

schen den Prologstichen in

Paris,Wienundin derBuch-

ausgabe erklärt sich viel-

leicht so, daß hier doch eine

Konkurrenz vorlag,3 aber

nur was die Stichwieder-

gabe eines gemeinsamen

Vorbildes betraf. Haus-

buchmeister und Boccac-

ciomeister ständen dann,

wasErfindungbetrifft, dies-

mal ungefähr gleich da,

während der Meister des

Albertinablattes allein mit

der Vorlage frei geschaltet

hätte. Vielleicht gingen auch die Verhandlungen mit diesem anspruchsvolleren Künstler voraus, und die beiden anderen

kamen erst daran, nachdem er ausgeschieden war.

Ohne diese Hypothese, für die nur ein Handschriftenfund Stützen bringen könnte, betonen zu wollen, sei nochmals

darauf hingewiesen, daß gerade für einen Illustrationsauftrag die Anlehnung an Vorhandenes besonders nahe liegt und

daß unser Beispiel kaum ein isoliertes gewesen sein wird. In den Niederlanden scheint gerade auf graphischem Gebiet

die Kluft zwischen Erfinder und Handwerker größer gewesen zu sein als in Oberdeutschland.

In unserem Fall unterscheidet sich allerdings das graphische Blatt von dem gemalten Vorbild nicht nur negativ:

die Reduktion der malerischen Raumgestaltung des Miniators ist mit einer zwar primitiven, aber klaren Flächengliederung

verbunden. Und wenn der Stecher den Vordergrund wie durch eine Wand abtrennt vom übrigen Bildraum, im Mittel-

grund die Ackerfurchen hintereinanderstaffelt und von einem Kurvenweg durchschneiden läßt,-so beweist er Einsicht

in die Möglichkeiten räumlicher Gestaltung, die seine dem Greifbaren zugewandte Technik bietet. Die Wiedergabe wird

damit zur Übersetzung. Eberhard Schenk zu Schweinsberg.

1 M. D. Henkel, De Houtsneden van Mansions Ovide Moralise. Bruges 14S4. Amsterdam 1922. Besprochen von Schenk z. S. im Cicerone, XVI,

1924, S. 231 ff.

2 Lehrs, Jahrbuch der preuß. Kunstsammlungen, XXIII, 1902, S. 124 ff., und Geschichte und Krit. Katalog, IV, S. 165 ff.

3 Lehrs a. a. 0., Geisberg, Cicerone, I, 1909, S. 245, und (mir im Augenblick nicht zugänglich) L. ßaer, Die illustr. Historienbücher des

XV. Jahrhunderts, Straßburg 1903, S. 137.