Wenn wir uns nun die Vignetten im einzelnen besehen, so fällt im Überblick der Zwiespalt zwischen der klassi-

zistischen und romantischen Haltung des Künstlers auf. Er hat freilich die Moden des Tages, die ihn bestürmten, nach dem

Wetter des Themas zu tragen versucht. Dennoch werden wir nur in wenigen Blättern sogleich unseren Schwind erkennen.

Auf eine gegenständliche Erklärung kann hier, ganz abgesehen von der Schwierigkeit der Beschaffung mehrerer

Textbücher, nicht eingegangen werden. Unsere Betrachtung wird sich also auf formale Qualitäten beschränken müssen.

»Armida«: Der Stecher, dem wohl in allen Fällen — auch bei den sechs ersten Vignetten schon — eine Zeichnung

Schwinds vorlag, hat dieses schwache Blatt nicht mehr retten können, um so mehr, als er selbst noch nicht mit der

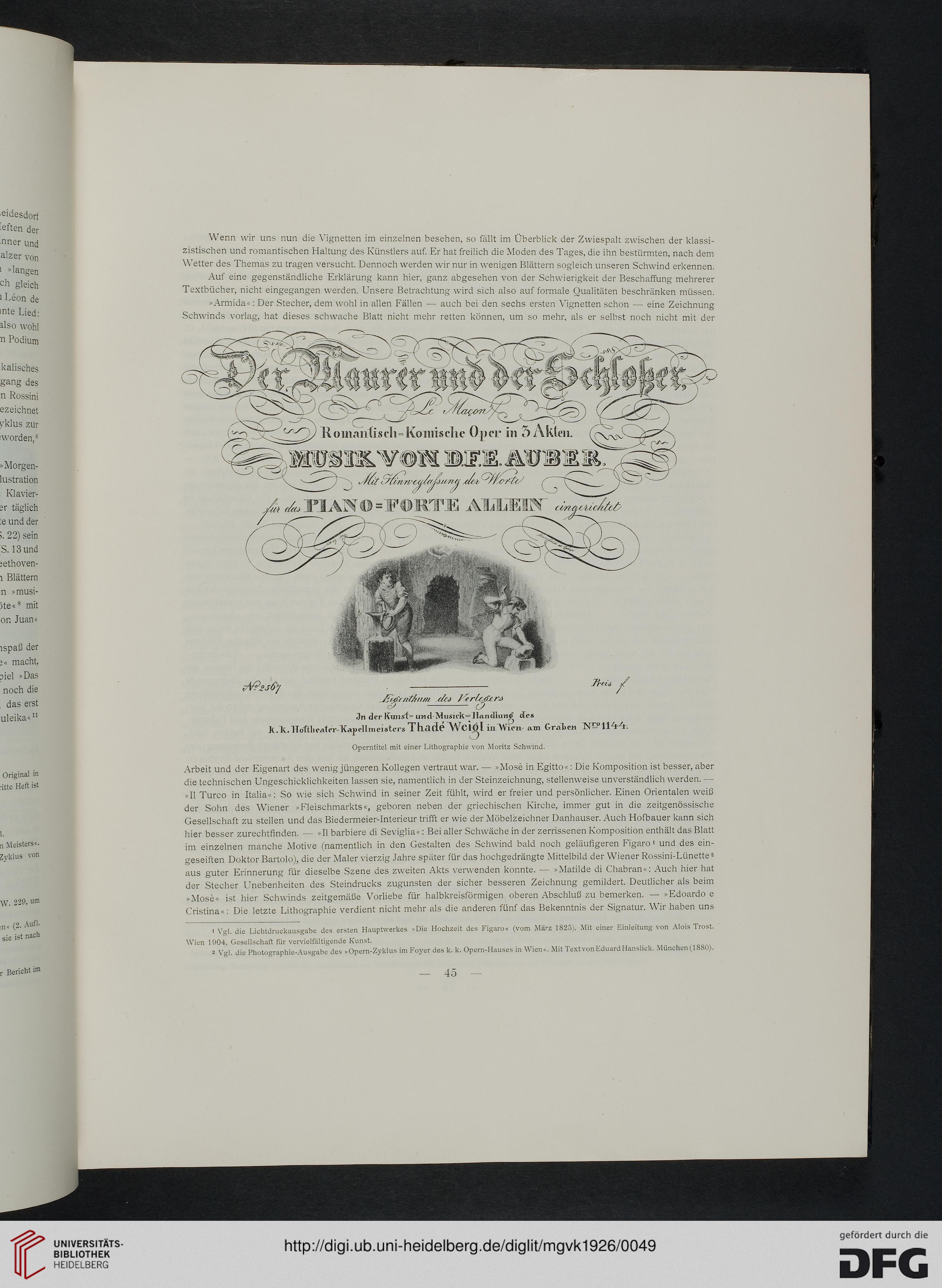

•In der Ifniisf-um<I Musick=llandluntf des

X.Tv.HoftIieatn-."KapcllmcisteisThafle WclÖl in ."Wien- am Graten ITEPll^.

Operntitel mit einer Lithographie von Moritz Schwind.

Arbeit und der Eigenart des wenig jüngeren Kollegen vertraut war. — »Mose in Egitto« : Die Komposition ist besser, aber

die technischen Ungeschicklichkeiten lassen sie, namentlich in der Steinzeichnung, stellenweise unverständlich werden. —

»II Turco in Italia«: So wie sich Schwind in seiner Zeit fühlt, wird er freier und persönlicher. Einen Orientalen weiß

der Sohn des Wiener »Fleischmarkts geboren neben der griechischen Kirche, immer gut in die zeitgenössische

Gesellschaft zu stellen und das Biedermeier-Interieur trifft er wie der Möbelzeichner Danhauser. Auch Hofbauer kann sich

hier besser zurechtfinden. — »II barbiere di Seviglia« : Bei aller Schwäche in der zerrissenen Komposition enthält das Blatt

im einzelnen manche Motive (namentlich in den Gestalten des Schwind bald noch geläufigeren Figaro1 und des ein-

geseiften Doktor Bartolo), die der Maler vierzig Jahre später für das hochgedrängte Mittelbild der Wiener Rossini-Lünette2

aus guter Erinnerung für dieselbe Szene des zweiten Akts verwenden konnte. — »Matilde di Chabran«: Auch hier hat

der Stecher Unebenheiten des Steindrucks zugunsten der sicher besseren Zeichnung gemildert. Deutlicher als beim

»Mose« ist hier Schwinds zeitgemäße Vorliebe für halbkreisförmigen oberen Abschluß zu bemerken. — »Edoardo e

Cristina«: Die letzte Lithographie verdient nicht mehr als die anderen fünf das Bekenntnis der Signatur. Wir haben uns

1 Vgl. die Lichtdruckausgabe des ersten Hauptwerkes »Die Hochzeit des Figaro« (vom März 1825). Mit einer Einleitung von Alois Trost.

Wien 1904, Gesellschaft für vervielfältigende Kunst.

2 Vgl. die Photographie-Ausgahe des >Opern-Zyklus im Foyer des k. k. Opern-Hauses in Wien«. Mit Text von Eduard Hanslick. München (1880).

zistischen und romantischen Haltung des Künstlers auf. Er hat freilich die Moden des Tages, die ihn bestürmten, nach dem

Wetter des Themas zu tragen versucht. Dennoch werden wir nur in wenigen Blättern sogleich unseren Schwind erkennen.

Auf eine gegenständliche Erklärung kann hier, ganz abgesehen von der Schwierigkeit der Beschaffung mehrerer

Textbücher, nicht eingegangen werden. Unsere Betrachtung wird sich also auf formale Qualitäten beschränken müssen.

»Armida«: Der Stecher, dem wohl in allen Fällen — auch bei den sechs ersten Vignetten schon — eine Zeichnung

Schwinds vorlag, hat dieses schwache Blatt nicht mehr retten können, um so mehr, als er selbst noch nicht mit der

•In der Ifniisf-um<I Musick=llandluntf des

X.Tv.HoftIieatn-."KapcllmcisteisThafle WclÖl in ."Wien- am Graten ITEPll^.

Operntitel mit einer Lithographie von Moritz Schwind.

Arbeit und der Eigenart des wenig jüngeren Kollegen vertraut war. — »Mose in Egitto« : Die Komposition ist besser, aber

die technischen Ungeschicklichkeiten lassen sie, namentlich in der Steinzeichnung, stellenweise unverständlich werden. —

»II Turco in Italia«: So wie sich Schwind in seiner Zeit fühlt, wird er freier und persönlicher. Einen Orientalen weiß

der Sohn des Wiener »Fleischmarkts geboren neben der griechischen Kirche, immer gut in die zeitgenössische

Gesellschaft zu stellen und das Biedermeier-Interieur trifft er wie der Möbelzeichner Danhauser. Auch Hofbauer kann sich

hier besser zurechtfinden. — »II barbiere di Seviglia« : Bei aller Schwäche in der zerrissenen Komposition enthält das Blatt

im einzelnen manche Motive (namentlich in den Gestalten des Schwind bald noch geläufigeren Figaro1 und des ein-

geseiften Doktor Bartolo), die der Maler vierzig Jahre später für das hochgedrängte Mittelbild der Wiener Rossini-Lünette2

aus guter Erinnerung für dieselbe Szene des zweiten Akts verwenden konnte. — »Matilde di Chabran«: Auch hier hat

der Stecher Unebenheiten des Steindrucks zugunsten der sicher besseren Zeichnung gemildert. Deutlicher als beim

»Mose« ist hier Schwinds zeitgemäße Vorliebe für halbkreisförmigen oberen Abschluß zu bemerken. — »Edoardo e

Cristina«: Die letzte Lithographie verdient nicht mehr als die anderen fünf das Bekenntnis der Signatur. Wir haben uns

1 Vgl. die Lichtdruckausgabe des ersten Hauptwerkes »Die Hochzeit des Figaro« (vom März 1825). Mit einer Einleitung von Alois Trost.

Wien 1904, Gesellschaft für vervielfältigende Kunst.

2 Vgl. die Photographie-Ausgahe des >Opern-Zyklus im Foyer des k. k. Opern-Hauses in Wien«. Mit Text von Eduard Hanslick. München (1880).