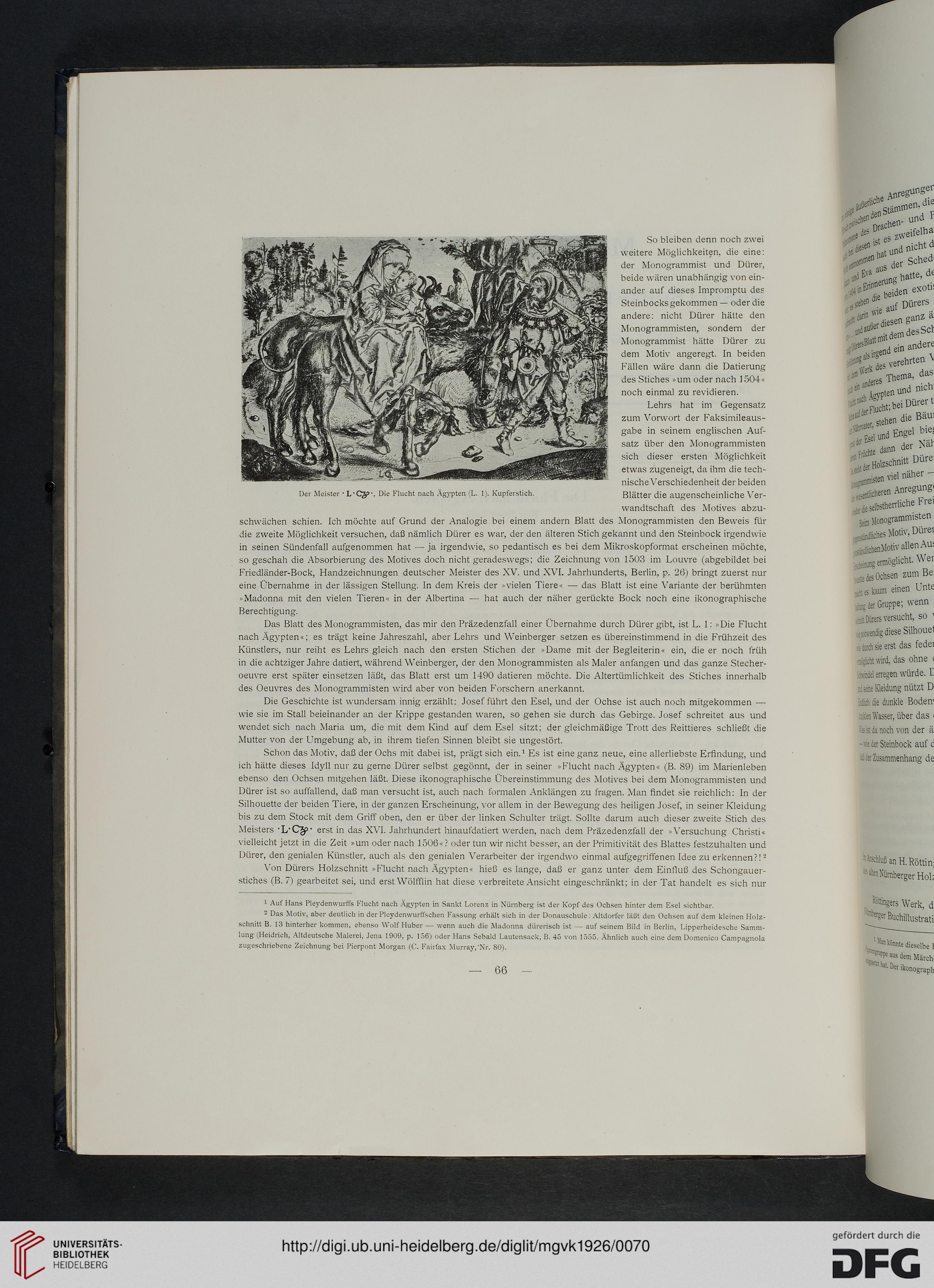

Der Meister 'L'Cy, Die Flucht nach Ägypten (L. 1). Kupferstich.

So bleiben denn noch zwei

weitere Möglichkeiten, die eine:

der Monogrammist und Dürer,

beide wären unabhängig von ein-

ander auf dieses Impromptu des

Steinbocks gekommen — oder die

andere: nicht Dürer hätte den

Monogrammisten, sondern der

Monogrammist hätte Dürer zu

dem Motiv angeregt. In beiden

Fällen wäre dann die Datierung

des Stiches »um oder nach 1504«

noch einmal zu revidieren.

Lehrs hat im Gegensatz

zum Vorwort der Faksimileaus-

gabe in seinem englischen Auf-

satz über den Monogrammisten

sich dieser ersten Möglichkeit

etwas zugeneigt, da ihm die tech-

nische Verschiedenheit der beiden

Blätter die augenscheinliche Ver-

wandtschaft des Motives abzu-

schwächen schien. Ich möchte auf Grund der Analogie bei einem andern Blatt des Monogrammisten den Beweis für

die zweite Möglichkeit versuchen, daß nämlich Dürer es war, der den älteren Stich gekannt und den Steinbock irgendwie

in seinen Sündenfall aufgenommen hat — ja irgendwie, so pedantisch es bei dem Mikroskopformat erscheinen möchte,

so geschah die Absorbierung des Motives doch nicht geradeswegs; die Zeichnung von 1503 im Louvre (abgebildet bei

Friedländer-Bock, Handzeichnungen deutscher Meister des XV. und XVI. Jahrhunderts, Berlin, p. 26) bringt zuerst nur

eine Übernahme in der lässigen Stellung. In dem Kreis der »vielen Tiere« — das Blatt ist eine Variante der berühmten

»Madonna mit den vielen Tieren« in der Albertina — hat auch der näher gerückte Bock noch eine ikonographische

Berechtigung.

Das Blatt des Monogrammisten, das mir den Präzedenzfall einer Übernahme durch Dürer gibt, ist L. 1: »Die Flucht

nach Ägypten«; es trägt keine Jahreszahl, aber Lehrs und Weinberger setzen es übereinstimmend in die Frühzeit des

Künstlers, nur reiht es Lehrs gleich nach den ersten Stichen der »Dame mit der Begleiterin« ein, die er noch früh

in die achtziger Jahre datiert, während Weinberger, der den Monogrammisten als Maler anfangen und das ganze Stecher-

oeuvre erst später einsetzen läßt, das Blatt erst um 1490 datieren möchte. Die Altertümlichkeit des Stiches innerhalb

des Oeuvres des Monogrammisten wird aber von beiden Forschern anerkannt.

Die Geschichte ist wundersam innig erzählt: Josef führt den Esel, und der Ochse ist auch noch mitgekommen —

wie sie im Stall beieinander an der Krippe gestanden waren, so gehen sie durch das Gebirge. Josef schreitet aus und

wendet sich nach Maria um, die mit dem Kind auf dem Esel sitzt; der gleichmäßige Trott des Reittieres schließt die

Mutter von der Umgebung ab, in ihrem tiefen Sinnen bleibt sie ungestört.

Schon das Motiv, daß der Ochs mit dabei ist, prägt sich ein.1 Es ist eine ganz neue, eine allerliebste Erfindung, und

ich hätte dieses Idyll nur zu gerne Dürer selbst gegönnt, der in seiner »Flucht nach Ägypten« (B. 89) im Marienleben

ebenso den Ochsen mitgehen läßt. Diese ikonographische Übereinstimmung des Motives bei dem Monogrammisten und

Dürer ist so auffallend, daß man versucht ist, auch nach formalen Anklängen zu fragen. Man findet sie reichlich: In der

Silhouette der beiden Tiere, in der ganzen Erscheinung, vor allem in der Bewegung des heiligen Josef, in seiner Kleidung

bis zu dem Stock mit dem Griff oben, den er über der linken Schulter trägt. Sollte darum auch dieser zweite Stich des

Meisters •L'C^p" erst in das XVI. Jahrhundert hinaufdatiert werden, nach dem Präzedenzfall der »Versuchung Christi«

vielleicht jetzt in die Zeit »um oder nach 1506« ? oder tun wir nicht besser, an der Primitivität des Blattes festzuhalten und

Dürer, den genialen Künstler, auch als den genialen Verarbeitet- der irgendwo einmal aufgegriffenen Idee zu erkennen?!2

Von Dürers Holzschnitt »Flucht nach Ägypten« hieß es lange, daß er ganz unter dem Einfluß des Schongauer-

stiches (B. 7) gearbeitet sei, und erst Wölfflin hat diese verbreitete Ansicht eingeschränkt; in der Tat handelt es sich nur

1 Auf Hans Pleydenwurffs Flucht nach Ägypten in Sankt Lorenz in Nürnberg ist der Kopf des Ochsen hinter dem Esel sichtbar.

2 Das Motiv, aber deutlich in der Pleydemvurffschen Fassung erhält sich in der Donauschule. Altdorfcr läßt den Ochsen auf dem kleinen Holz-

schnitt B. 13 hinterher kommen, ebenso Wolf Huber — wenn auch die Madonna dürerisch ist — auf seinem Bild in Berlin, Lipperheidesche Samm-

lung (Heidrich, Altdeutsche Malerei, Jena 1909, p. 156) oder Hans Sebald Lautensack, B. 45 von 1555. Ähnlich auch eine dem Domenico Campagnola

zugeschriebene Zeichnung bei Pierpont Morgan (C. Fairfax Murray, "Nr. 80).

— 66 —

sche°

. «etliche ^

„ ist es zvV

aus der

V die beiden

Riesen

«all

außer dies^

.Werk des ve

,:iU

Trier*

linar^1"

>, stehend

„Jet Esel und Ln

" Früchte dann

>o^«

Risten viel

Sicheren Anre

:^selbstherrhch<

Beim Monogramm

:;SttnJEches Mo»

'jüiJfehenMotiv

r^hemung ermöglich

dlete Ochsen

Sites kaum einei

Lang der Gruppe;

, j Dürers versucl

tntweodig diese

durch, sie erst da

wird, das

erregen

v

,.we Kleidung

ütn die dunkle

dien Wasser, üb

's ist da noch voi

-lie der Steinbot

-a Zusammen!

-AascWuß an H

;= *n Nürnberj

igers

'^erger Buch

. ''^könnte

Oppaus de

"Witt De,

So bleiben denn noch zwei

weitere Möglichkeiten, die eine:

der Monogrammist und Dürer,

beide wären unabhängig von ein-

ander auf dieses Impromptu des

Steinbocks gekommen — oder die

andere: nicht Dürer hätte den

Monogrammisten, sondern der

Monogrammist hätte Dürer zu

dem Motiv angeregt. In beiden

Fällen wäre dann die Datierung

des Stiches »um oder nach 1504«

noch einmal zu revidieren.

Lehrs hat im Gegensatz

zum Vorwort der Faksimileaus-

gabe in seinem englischen Auf-

satz über den Monogrammisten

sich dieser ersten Möglichkeit

etwas zugeneigt, da ihm die tech-

nische Verschiedenheit der beiden

Blätter die augenscheinliche Ver-

wandtschaft des Motives abzu-

schwächen schien. Ich möchte auf Grund der Analogie bei einem andern Blatt des Monogrammisten den Beweis für

die zweite Möglichkeit versuchen, daß nämlich Dürer es war, der den älteren Stich gekannt und den Steinbock irgendwie

in seinen Sündenfall aufgenommen hat — ja irgendwie, so pedantisch es bei dem Mikroskopformat erscheinen möchte,

so geschah die Absorbierung des Motives doch nicht geradeswegs; die Zeichnung von 1503 im Louvre (abgebildet bei

Friedländer-Bock, Handzeichnungen deutscher Meister des XV. und XVI. Jahrhunderts, Berlin, p. 26) bringt zuerst nur

eine Übernahme in der lässigen Stellung. In dem Kreis der »vielen Tiere« — das Blatt ist eine Variante der berühmten

»Madonna mit den vielen Tieren« in der Albertina — hat auch der näher gerückte Bock noch eine ikonographische

Berechtigung.

Das Blatt des Monogrammisten, das mir den Präzedenzfall einer Übernahme durch Dürer gibt, ist L. 1: »Die Flucht

nach Ägypten«; es trägt keine Jahreszahl, aber Lehrs und Weinberger setzen es übereinstimmend in die Frühzeit des

Künstlers, nur reiht es Lehrs gleich nach den ersten Stichen der »Dame mit der Begleiterin« ein, die er noch früh

in die achtziger Jahre datiert, während Weinberger, der den Monogrammisten als Maler anfangen und das ganze Stecher-

oeuvre erst später einsetzen läßt, das Blatt erst um 1490 datieren möchte. Die Altertümlichkeit des Stiches innerhalb

des Oeuvres des Monogrammisten wird aber von beiden Forschern anerkannt.

Die Geschichte ist wundersam innig erzählt: Josef führt den Esel, und der Ochse ist auch noch mitgekommen —

wie sie im Stall beieinander an der Krippe gestanden waren, so gehen sie durch das Gebirge. Josef schreitet aus und

wendet sich nach Maria um, die mit dem Kind auf dem Esel sitzt; der gleichmäßige Trott des Reittieres schließt die

Mutter von der Umgebung ab, in ihrem tiefen Sinnen bleibt sie ungestört.

Schon das Motiv, daß der Ochs mit dabei ist, prägt sich ein.1 Es ist eine ganz neue, eine allerliebste Erfindung, und

ich hätte dieses Idyll nur zu gerne Dürer selbst gegönnt, der in seiner »Flucht nach Ägypten« (B. 89) im Marienleben

ebenso den Ochsen mitgehen läßt. Diese ikonographische Übereinstimmung des Motives bei dem Monogrammisten und

Dürer ist so auffallend, daß man versucht ist, auch nach formalen Anklängen zu fragen. Man findet sie reichlich: In der

Silhouette der beiden Tiere, in der ganzen Erscheinung, vor allem in der Bewegung des heiligen Josef, in seiner Kleidung

bis zu dem Stock mit dem Griff oben, den er über der linken Schulter trägt. Sollte darum auch dieser zweite Stich des

Meisters •L'C^p" erst in das XVI. Jahrhundert hinaufdatiert werden, nach dem Präzedenzfall der »Versuchung Christi«

vielleicht jetzt in die Zeit »um oder nach 1506« ? oder tun wir nicht besser, an der Primitivität des Blattes festzuhalten und

Dürer, den genialen Künstler, auch als den genialen Verarbeitet- der irgendwo einmal aufgegriffenen Idee zu erkennen?!2

Von Dürers Holzschnitt »Flucht nach Ägypten« hieß es lange, daß er ganz unter dem Einfluß des Schongauer-

stiches (B. 7) gearbeitet sei, und erst Wölfflin hat diese verbreitete Ansicht eingeschränkt; in der Tat handelt es sich nur

1 Auf Hans Pleydenwurffs Flucht nach Ägypten in Sankt Lorenz in Nürnberg ist der Kopf des Ochsen hinter dem Esel sichtbar.

2 Das Motiv, aber deutlich in der Pleydemvurffschen Fassung erhält sich in der Donauschule. Altdorfcr läßt den Ochsen auf dem kleinen Holz-

schnitt B. 13 hinterher kommen, ebenso Wolf Huber — wenn auch die Madonna dürerisch ist — auf seinem Bild in Berlin, Lipperheidesche Samm-

lung (Heidrich, Altdeutsche Malerei, Jena 1909, p. 156) oder Hans Sebald Lautensack, B. 45 von 1555. Ähnlich auch eine dem Domenico Campagnola

zugeschriebene Zeichnung bei Pierpont Morgan (C. Fairfax Murray, "Nr. 80).

— 66 —

sche°

. «etliche ^

„ ist es zvV

aus der

V die beiden

Riesen

«all

außer dies^

.Werk des ve

,:iU

Trier*

linar^1"

>, stehend

„Jet Esel und Ln

" Früchte dann

>o^«

Risten viel

Sicheren Anre

:^selbstherrhch<

Beim Monogramm

:;SttnJEches Mo»

'jüiJfehenMotiv

r^hemung ermöglich

dlete Ochsen

Sites kaum einei

Lang der Gruppe;

, j Dürers versucl

tntweodig diese

durch, sie erst da

wird, das

erregen

v

,.we Kleidung

ütn die dunkle

dien Wasser, üb

's ist da noch voi

-lie der Steinbot

-a Zusammen!

-AascWuß an H

;= *n Nürnberj

igers

'^erger Buch

. ''^könnte

Oppaus de

"Witt De,