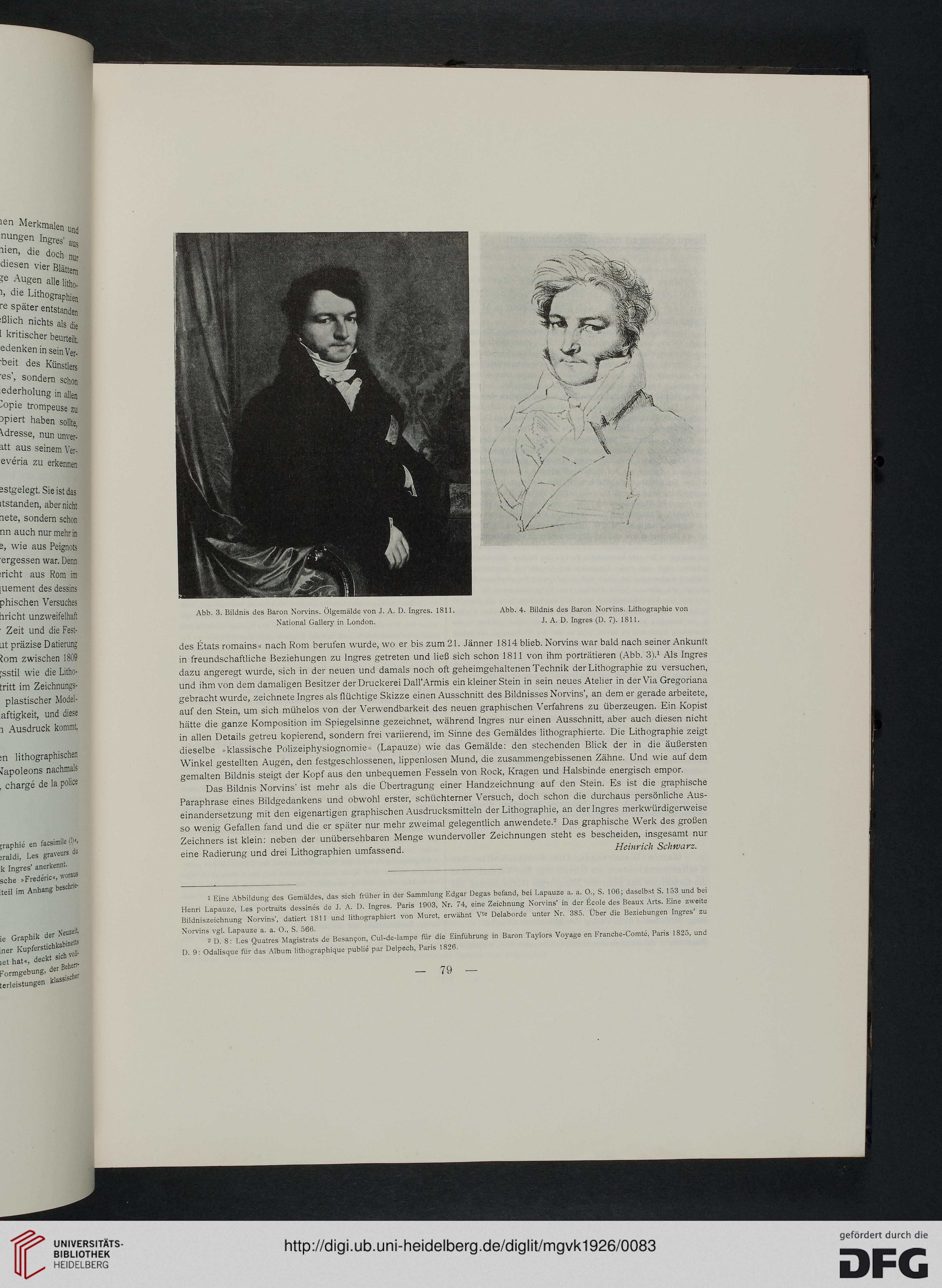

Abb. 3. Bildnis des Baron Korvins. Ölgemälde von J. A. D. Ingres. 1811.

National Gallery in London.

Abb. 4. Bildnis des Baron Korvins. Lithographie von

J. A. D. Ingres (D. 7). 1811.

des Etats romains« nach Rom berufen wurde, wo er bis zum 21. Jänner 1814 blieb. Korvins war bald nach seiner Ankunft

in freundschaftliche Beziehungen zu Ingres getreten und ließ sich schon 1811 von ihm porträtieren (Abb. 3).1 Als Ingres

dazu angeregt wurde, sich in der neuen und damals noch oft geheimgehaltenen Technik der Lithographie zu versuchen,

und ihm von dem damaligen Besitzer der Druckerei Dall'Armis ein kleiner Stein in sein neues Atelier in der Via Gregoriana

gebracht wurde, zeichnete Ingres als flüchtige Skizze einen Ausschnitt des Bildnisses Norvins', an dem er gerade arbeitete,

auf den Stein, um sich mühelos von der Verwendbarkeit des neuen graphischen Verfahrens zu überzeugen. Ein Kopist

hätte die ganze Komposition im Spiegelsinne gezeichnet, während Ingres nur einen Ausschnitt, aber auch diesen nicht

in allen Details getreu kopierend, sondern frei variierend, im Sinne des Gemäldes lithographierte. Die Lithographie zeigt

dieselbe »klassische Polizeiphysiognomie« (Lapauze) wie das Gemälde: den stechenden Blick der in die äußersten

Winkel gestellten Augen, den festgeschlossenen, lippenlosen Mund, die zusammengebissenen Zähne. Und wie auf dem

gemalten Bildnis steigt der Kopf aus den unbequemen Fesseln von Rock, Kragen und Halsbinde energisch empor.

Das Bildnis Norvins' ist mehr als die Übertragung einer Handzeichnung auf den Stein. Es ist die graphische

Paraphrase eines Bildgedankens und obwohl erster, schüchterner Versuch, doch schon die durchaus persönliche Aus-

einandersetzung mit den eigenartigen graphischen Ausdrucksmitteln der Lithographie, an der Ingres merkwürdigerweise

so wenig Gefallen fand und die er später nur mehr zweimal gelegentlich anwendete.- Das graphische Werk des großen

Zeichners ist klein: neben der unübersehbaren Menge wundervoller Zeichnungen steht es bescheiden, insgesamt nur

eine Radierung und drei Lithographien umfassend. Heinrich Schwarz.

1 Eine Abbildung des Gemäldes, das sich früher in der Sammlung Edgar Degas befand, bei Lapauze a. a. 0., S. 106; daselbst S. 153 und bei

Henri Lapauze, Les portraits dessines de J. A. D. Ingres. Paris 1903, Nr. 74, eine Zeichnung Korvins' in der Ecole des Beaux Arts. Eine zweite

Bildniszeichnung Norvins', datiert 1811 und lithographiert von Muret, erwähnt V" Delaborde unter Nr. 385. Über die Beziehungen Ingres' zu

Norvins vgl. Lapauze a. a. 0., S. 566.

2 D. 8: Les Quatres Magistrats de Besancon, Cul-de-lampe für die Einführung in Baron Taylors Voyage en Franche-Comte, Paris IS25, und

D. 9: Odalisque für das Album lithographique publie par Delpech, Paris 1826.

National Gallery in London.

Abb. 4. Bildnis des Baron Korvins. Lithographie von

J. A. D. Ingres (D. 7). 1811.

des Etats romains« nach Rom berufen wurde, wo er bis zum 21. Jänner 1814 blieb. Korvins war bald nach seiner Ankunft

in freundschaftliche Beziehungen zu Ingres getreten und ließ sich schon 1811 von ihm porträtieren (Abb. 3).1 Als Ingres

dazu angeregt wurde, sich in der neuen und damals noch oft geheimgehaltenen Technik der Lithographie zu versuchen,

und ihm von dem damaligen Besitzer der Druckerei Dall'Armis ein kleiner Stein in sein neues Atelier in der Via Gregoriana

gebracht wurde, zeichnete Ingres als flüchtige Skizze einen Ausschnitt des Bildnisses Norvins', an dem er gerade arbeitete,

auf den Stein, um sich mühelos von der Verwendbarkeit des neuen graphischen Verfahrens zu überzeugen. Ein Kopist

hätte die ganze Komposition im Spiegelsinne gezeichnet, während Ingres nur einen Ausschnitt, aber auch diesen nicht

in allen Details getreu kopierend, sondern frei variierend, im Sinne des Gemäldes lithographierte. Die Lithographie zeigt

dieselbe »klassische Polizeiphysiognomie« (Lapauze) wie das Gemälde: den stechenden Blick der in die äußersten

Winkel gestellten Augen, den festgeschlossenen, lippenlosen Mund, die zusammengebissenen Zähne. Und wie auf dem

gemalten Bildnis steigt der Kopf aus den unbequemen Fesseln von Rock, Kragen und Halsbinde energisch empor.

Das Bildnis Norvins' ist mehr als die Übertragung einer Handzeichnung auf den Stein. Es ist die graphische

Paraphrase eines Bildgedankens und obwohl erster, schüchterner Versuch, doch schon die durchaus persönliche Aus-

einandersetzung mit den eigenartigen graphischen Ausdrucksmitteln der Lithographie, an der Ingres merkwürdigerweise

so wenig Gefallen fand und die er später nur mehr zweimal gelegentlich anwendete.- Das graphische Werk des großen

Zeichners ist klein: neben der unübersehbaren Menge wundervoller Zeichnungen steht es bescheiden, insgesamt nur

eine Radierung und drei Lithographien umfassend. Heinrich Schwarz.

1 Eine Abbildung des Gemäldes, das sich früher in der Sammlung Edgar Degas befand, bei Lapauze a. a. 0., S. 106; daselbst S. 153 und bei

Henri Lapauze, Les portraits dessines de J. A. D. Ingres. Paris 1903, Nr. 74, eine Zeichnung Korvins' in der Ecole des Beaux Arts. Eine zweite

Bildniszeichnung Norvins', datiert 1811 und lithographiert von Muret, erwähnt V" Delaborde unter Nr. 385. Über die Beziehungen Ingres' zu

Norvins vgl. Lapauze a. a. 0., S. 566.

2 D. 8: Les Quatres Magistrats de Besancon, Cul-de-lampe für die Einführung in Baron Taylors Voyage en Franche-Comte, Paris IS25, und

D. 9: Odalisque für das Album lithographique publie par Delpech, Paris 1826.