und Marginalien von Jen übrigen des Buches

unterscheidet. Sie enthält auf dem Titelblatt

fol. 75 eine Explicatio brevis initii evangelii

Johannis, auf den nachfolgenden Seiten

75'—77' und 79' — 88' Nonnulla ex Pri-

sciano und auf der Schlußfolie 94' einige

Hexameter über die Pflichten der Mönche.1

In die Lücken zwischen diese Prisciantexte

hat unser Zeichner seine Figuren einge-

tragen, beidseitig auf fol. 78 sowie fol. 89 —! Kl

In dieser Reihenfolge geben sie unsere Ab-

bildungen wieder, I, II, resp. III—XII.2 (In

Abb. V und VI erscheinen die Seiten der

Handschrift umgekehrt; vgl. die alte Pagi-

nation rechts oben auf den Rectos Abb. I,

III, VII usw.) Später, um die Wende des Jahr-

hunderts, hat eine plumpe, rohe Hand, die

wir mit 3 bezeichnen wollen, über unsere

Zeichnungen und das leere fol. 94 hinweg

einen Sermo ignoti auctoris über den zweiten

Korintherbrief (VI, 11) abgeschrieben. Nur

die Achtung vor den Gesichtern und vor ein

paar markanten Stellen derFiguren hat diesen

Schreiber daran gehindert, alles mit seinen

blaßroten Federzügen und einer Unzahl von

Klecksen zu bedecken — ein geringer Trost,

wenn man bedenkt, daß gerade die schön-

sten, zartesten Blätter, X, XI und XII, am

stärksten verunstaltet wurden!

Die Gruppe von Abb. V hat der

Zeichner mit einem Strich gegen die Schrift

des anstoßenden Blattes, fol. 79, abgegrenzt:

ebenso bricht die Figur auf Abb. IX gegen

die andere Blatthälfte hin ab.3 Dadurch wird

bewiesen, daß die Prisciantexte zuerst da

waren und der Maler die leer gebliebenen

Seiten für seine Exempelsammlung verwer-

tete. Überdies waren die Pergamente zu

dieser Zeit nicht — oder nicht mehr — ge-

bunden; denn der bärtige Kopf auf Abb.I und VIII ist über den Falz hinweggezeichnet, ähnlich den Szenen auf Abb. V und VI,

die heute verkehrt im Buche stehen. Erst als die Hand3 hernach die Pergamente überschmierte, dürfte diese Lage des Buches

wiederum zusammengebunden gewesen sein. Denn ihre Schreibübungen stimmen mit der heutigen Seitenfolge überein.

Von einem späteren Benützer wurden zwischen fol. 88, 89 und 90 Blätter mit Zeichnungen herausgeschnitten

(vgl. S. 7). Noch heute entstellen die Spuren solcher Entnahmen die darunter liegenden Pergamente (s. Abb. III. IV, VI).

Andere Folien sind an der Seite verkürzt (vgl. S. 6 u. Abb. I), wahrscheinlich beim Binden. Bei dieser Gelegenheit dürften

auch ein paar Notenbeispiele und Schriftmuster diesem wunderlichen Sammelbande angefügt worden sein.

Nach dem Vermerke »liber S. Mariae« stammt das Buch aus dem Zisterzienserkloster Mariental bei Helmstedt

(östlich von Braunschweig). Mit dessen Beständen ging es 1558 an die dort neugestiftete Schule über und gelangte 1637/38

unter Herzog August selbst an die Wolfenbüttler Bibliothek.4 Dies deutet im Zusammenhang mit den oben erwähnten Ver-

haltungsmaßregeln für Mönche auf seine Herkunft, wenn nicht sogar Entstehung in den Mauern eines sächsischen Klosters,

in denen es von der Schreibstube zur Malerwerkstatt und wieder zurück in die Hände eines Schreibers gewandert wäre.

1 Sämtliche nach dem zitierten Kataiog von Heinemann. — ~ Die Abbildungen, die die Zeichnungen der Handschrift wiedergeben, sind mit römischen

Ziffern, die Vergleichsabbildungen mit arabischen versehen. Herr Geheimrat Professor Dr. Ad. Goldschmidt hat mir die Benützung der Lichtdrucke seiner

grundlegenden, öfters zitierten Arbeit über das Goslarer Evangeliar gütigst gestattet. Besonderen Dank schulde ich dem Archivar der Stadt Goslar, 1 [errn

Professor Dr. Wiederhold, der sich um Neuaufnahmen und um die Reproduktionserlaubnis vom dortigen Magistrate bemühte. — ;1 Bethmann und v.Bode

haben diesen entscheidenden Umstand übersehen. Ich unterlasse es daher, in diesen wie in allen andern Fällen (z. B. in der Ikonographie), in denen eine

genauere Beobachtung zu sicheren Ergebnissen führte, ihre abweichenden Mutmaßungen eigens zu erwähnen. — 1 Serapeum 1H5", Nr. 7. S. 104.

— 4 —

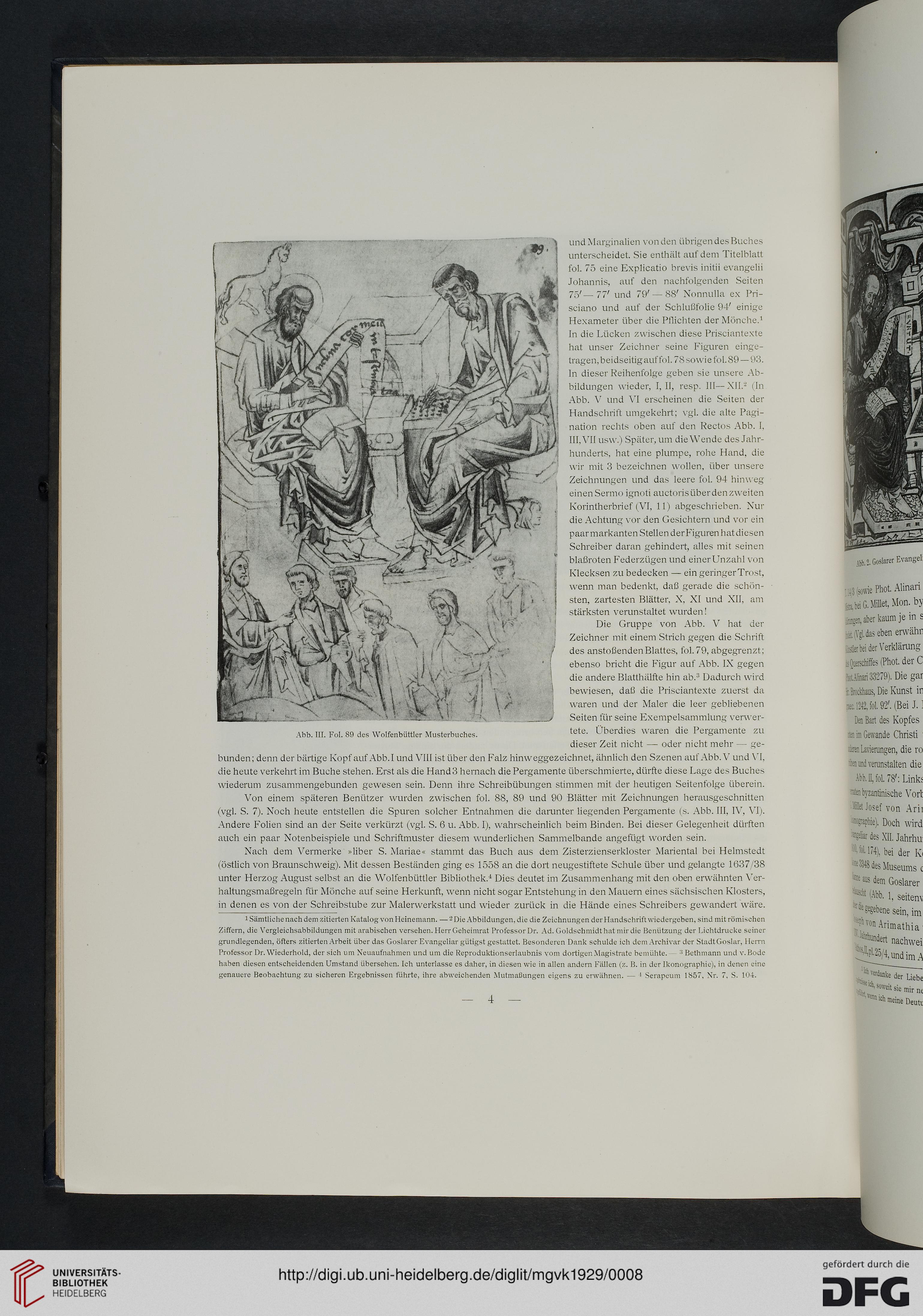

Abb. III. Fol. 89 des Wolfenbüttler Musterbuches.

Sf*

Abb. 2. Goslarer Evangel

[1^ (sowie Phot. Alinari

ÄbeiG.Millet,Mon. b>

jagen, aber kaum je in s

-jt (Vgl. das eben erwähr

fcfa bei der Verklärung

bQiHschles (Phot. der C

Min 33279). Die gar

itakhaus, Die Kunst ir

jw.1242, fol. 92'. (Bei J.:

Den Bart des Kopfes

a im Gewände Christi

iw Lavierungen, die ro

•jenund verunstalten die

Abb.ü, fol. 78': Link:

*n byzantinische Vort

■Met Josef von Arii

•graphie). Doch wird

"«fades XII. Jahrhu

^foLl74), bei der R

*»desMuseums c

•»"s dem Goslarer

^« (Abb. 1, seitem

gegebene sein, im

JPk'onArimathia

'^nta nachwei

^/iundim.A

J1*«* der Liebe

^'th'*eitsiemirns

unterscheidet. Sie enthält auf dem Titelblatt

fol. 75 eine Explicatio brevis initii evangelii

Johannis, auf den nachfolgenden Seiten

75'—77' und 79' — 88' Nonnulla ex Pri-

sciano und auf der Schlußfolie 94' einige

Hexameter über die Pflichten der Mönche.1

In die Lücken zwischen diese Prisciantexte

hat unser Zeichner seine Figuren einge-

tragen, beidseitig auf fol. 78 sowie fol. 89 —! Kl

In dieser Reihenfolge geben sie unsere Ab-

bildungen wieder, I, II, resp. III—XII.2 (In

Abb. V und VI erscheinen die Seiten der

Handschrift umgekehrt; vgl. die alte Pagi-

nation rechts oben auf den Rectos Abb. I,

III, VII usw.) Später, um die Wende des Jahr-

hunderts, hat eine plumpe, rohe Hand, die

wir mit 3 bezeichnen wollen, über unsere

Zeichnungen und das leere fol. 94 hinweg

einen Sermo ignoti auctoris über den zweiten

Korintherbrief (VI, 11) abgeschrieben. Nur

die Achtung vor den Gesichtern und vor ein

paar markanten Stellen derFiguren hat diesen

Schreiber daran gehindert, alles mit seinen

blaßroten Federzügen und einer Unzahl von

Klecksen zu bedecken — ein geringer Trost,

wenn man bedenkt, daß gerade die schön-

sten, zartesten Blätter, X, XI und XII, am

stärksten verunstaltet wurden!

Die Gruppe von Abb. V hat der

Zeichner mit einem Strich gegen die Schrift

des anstoßenden Blattes, fol. 79, abgegrenzt:

ebenso bricht die Figur auf Abb. IX gegen

die andere Blatthälfte hin ab.3 Dadurch wird

bewiesen, daß die Prisciantexte zuerst da

waren und der Maler die leer gebliebenen

Seiten für seine Exempelsammlung verwer-

tete. Überdies waren die Pergamente zu

dieser Zeit nicht — oder nicht mehr — ge-

bunden; denn der bärtige Kopf auf Abb.I und VIII ist über den Falz hinweggezeichnet, ähnlich den Szenen auf Abb. V und VI,

die heute verkehrt im Buche stehen. Erst als die Hand3 hernach die Pergamente überschmierte, dürfte diese Lage des Buches

wiederum zusammengebunden gewesen sein. Denn ihre Schreibübungen stimmen mit der heutigen Seitenfolge überein.

Von einem späteren Benützer wurden zwischen fol. 88, 89 und 90 Blätter mit Zeichnungen herausgeschnitten

(vgl. S. 7). Noch heute entstellen die Spuren solcher Entnahmen die darunter liegenden Pergamente (s. Abb. III. IV, VI).

Andere Folien sind an der Seite verkürzt (vgl. S. 6 u. Abb. I), wahrscheinlich beim Binden. Bei dieser Gelegenheit dürften

auch ein paar Notenbeispiele und Schriftmuster diesem wunderlichen Sammelbande angefügt worden sein.

Nach dem Vermerke »liber S. Mariae« stammt das Buch aus dem Zisterzienserkloster Mariental bei Helmstedt

(östlich von Braunschweig). Mit dessen Beständen ging es 1558 an die dort neugestiftete Schule über und gelangte 1637/38

unter Herzog August selbst an die Wolfenbüttler Bibliothek.4 Dies deutet im Zusammenhang mit den oben erwähnten Ver-

haltungsmaßregeln für Mönche auf seine Herkunft, wenn nicht sogar Entstehung in den Mauern eines sächsischen Klosters,

in denen es von der Schreibstube zur Malerwerkstatt und wieder zurück in die Hände eines Schreibers gewandert wäre.

1 Sämtliche nach dem zitierten Kataiog von Heinemann. — ~ Die Abbildungen, die die Zeichnungen der Handschrift wiedergeben, sind mit römischen

Ziffern, die Vergleichsabbildungen mit arabischen versehen. Herr Geheimrat Professor Dr. Ad. Goldschmidt hat mir die Benützung der Lichtdrucke seiner

grundlegenden, öfters zitierten Arbeit über das Goslarer Evangeliar gütigst gestattet. Besonderen Dank schulde ich dem Archivar der Stadt Goslar, 1 [errn

Professor Dr. Wiederhold, der sich um Neuaufnahmen und um die Reproduktionserlaubnis vom dortigen Magistrate bemühte. — ;1 Bethmann und v.Bode

haben diesen entscheidenden Umstand übersehen. Ich unterlasse es daher, in diesen wie in allen andern Fällen (z. B. in der Ikonographie), in denen eine

genauere Beobachtung zu sicheren Ergebnissen führte, ihre abweichenden Mutmaßungen eigens zu erwähnen. — 1 Serapeum 1H5", Nr. 7. S. 104.

— 4 —

Abb. III. Fol. 89 des Wolfenbüttler Musterbuches.

Sf*

Abb. 2. Goslarer Evangel

[1^ (sowie Phot. Alinari

ÄbeiG.Millet,Mon. b>

jagen, aber kaum je in s

-jt (Vgl. das eben erwähr

fcfa bei der Verklärung

bQiHschles (Phot. der C

Min 33279). Die gar

itakhaus, Die Kunst ir

jw.1242, fol. 92'. (Bei J.:

Den Bart des Kopfes

a im Gewände Christi

iw Lavierungen, die ro

•jenund verunstalten die

Abb.ü, fol. 78': Link:

*n byzantinische Vort

■Met Josef von Arii

•graphie). Doch wird

"«fades XII. Jahrhu

^foLl74), bei der R

*»desMuseums c

•»"s dem Goslarer

^« (Abb. 1, seitem

gegebene sein, im

JPk'onArimathia

'^nta nachwei

^/iundim.A

J1*«* der Liebe

^'th'*eitsiemirns