Iskusstva, T. 41, 42, 45, Abb. 95, 96.)

DasBlatt ist auf der rechten Seite beim

Rücken des Gebückten stark beschnitten,

da man sonst die Anfänge der Striche sehen

können müßte. Hier betont der Künstler die

Lavierung stärker. Im Bart des zweiten

Schreibers von links verwendet er Blau. Im

liegenden Christus gelangt er zu einer

feinerenplastischen Abstufung, die freilich in

der Reproduktion des dunklen, fleckigenPer-

gamentes wegen nicht zur Geltung kommt.

Abb. III, fol. 89: Oben Johannes

und ein anderer Evangelist, zur selben

Gruppe wie Abb. IV gehörig. Im Goslarer

Evangeliar finden wir Johannes genau so

wieder (unsere Abb. 2, nach Goldschmidt,

T. 10), den andern Evangelisten als Lukas,

seitenverkehrt (in der Abb. 3, nach Gold-

schmidt T. 6, umgedreht). Unten Jesus mit

denAposteln auf dem Wege zum Töchter-

chen des Jairus, rechts von der Blutflüssigen

aufgehalten; vgl. Abb. 6. Die Szene kehrt

wenig ähnlich in einem Tetraevangelium des

XI. bis XII. Jahrhunderts, Petropolis, graec.

105, wieder (Arch. phot. 5328). Herr Millet,

dem ich diese Bestimmung verdanke, ver-

weist mich auf seine Recherches icono-

graphiques, S. 584 und 674.

Das Pferd links oben, derMönchskopf

unten, der Dreipaß, die Schriftzeichen auf der

Rolle und auf dem Buche sind später mit ver-

schiedenen Tinten und von verschiedenen

Händen hinzugefügtworden. Zur Seite zeu-

gen Messerschnitte von derVerstümmelung

desManuskriptes (vgl. S.4). An den Sitzfiguren

läßt sich besonders gut verfolgen, wie der

Künstler die Schatten erstmit Strichen schraf-

fiert,danngraugrüntuschtund schließlich ihre

Ränder mit blaugrauer Deckfarbe verstärkt.

Beim Schreiber rechts hat er den Nasenrücken und das Gesicht gegen das Ohr hin weiß gehöht. Vor der unteren Gruppe liegen

undeutliche Reste von Mauerzinnen und Bergkuppen (?),wieüberhaupt die Skizze eher flüchtig als leicht und schwungvoll wirkt.

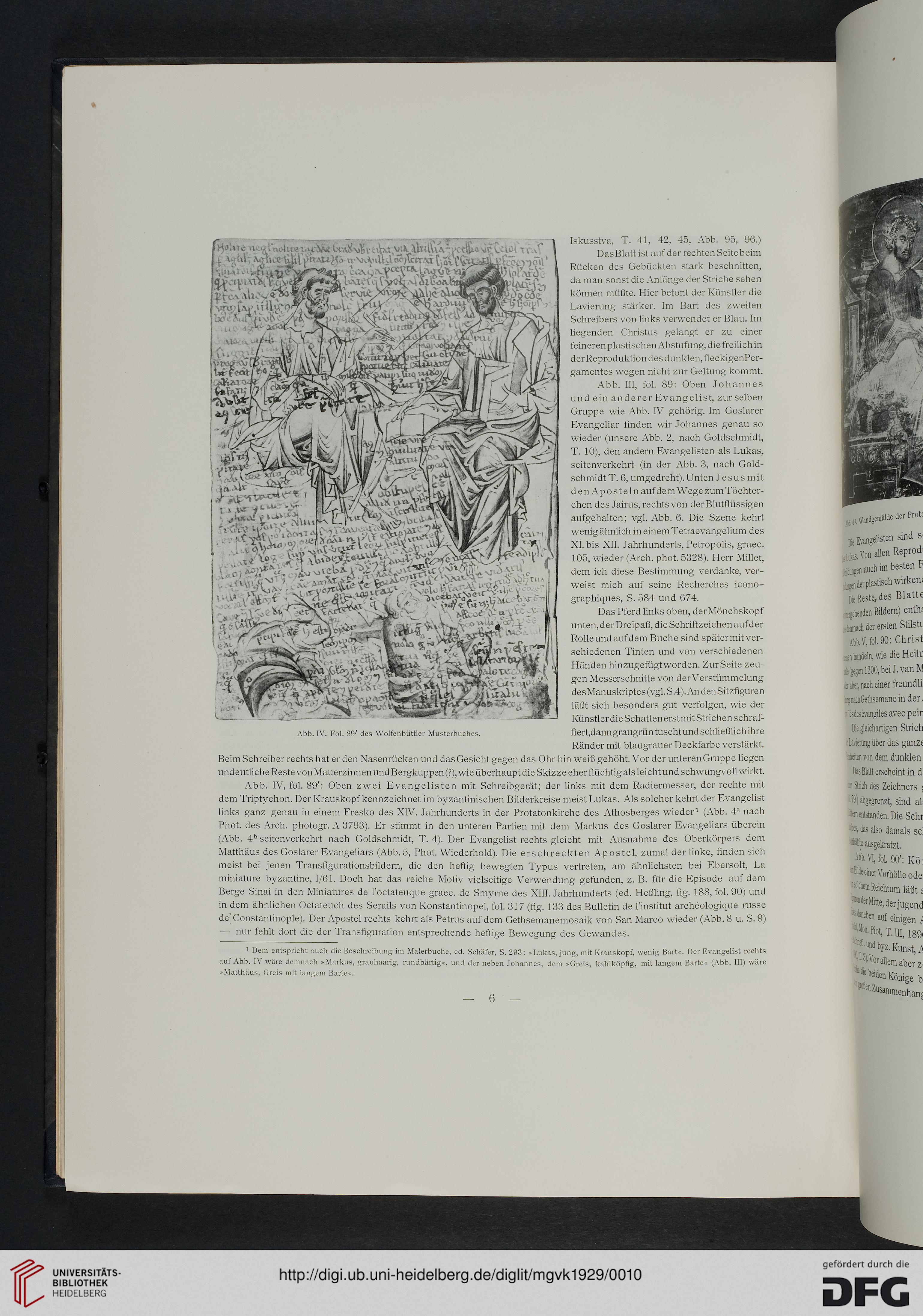

Abb. IV, fol. 89': Oben zwei Evangelisten mit Schreibgerät; der links mit dem Radiermesser, der rechte mit

dem Triptychon. Der Krauskopf kennzeichnet im byzantinischen Bilderkreise meist Lukas. Als solcher kehrt der Evangelist

links ganz genau in einem Fresko des XIV. Jahrhunderts in der Protatonkirche des Athosberges wieder1 (Abb. 4a nach

Phot. des Arch. photogr. A 3793). Er stimmt in den unteren Partien mit dem Markus des Goslarer Evangeliars überein

(Abb. 4b seitenverkehrt nach Goldschmidt, T. 4). Der Evangelist rechts gleicht mit Ausnahme des Oberkörpers dem

Matthäus des Goslarer Evangeliars (Abb. 5, Phot. Wiederhold). Die erschreckten Apostel, zumal der linke, finden sich

meist bei jenen Transfigurationsbildern, die den heftig bewegten Typus vertreten, am ähnlichsten bei Ebersolt, La

miniature byzantine, 1/61. Doch hat das reiche Motiv vielseitige Verwendung gefunden, z. B. für die Episode auf dem

Berge Sinai in den Miniatures de l'octateuque graec. de Smyrne des XIII. Jahrhunderts (ed. Heßling, flg. 188, fol. 90) und

in dem ähnlichen Octateuch des Serails von Konstantinopel, fol. 317 (fig. 133 des Bulletin de Tinstitut archeologique russe

de' Constantinople). Der Apostel rechts kehrt als Petrus auf dem Gethsemanemosaik von San Marco wieder (Abb. 8 u. S. 9)

— nur fehlt dort die der Transfiguration entsprechende heftige Bewegung des Gewandes.

1 Dem entspricht auch die Besehreibimg im Malerbuche, ed. Schäfer, S. 293: »Lukas, jung, mit Krauskopf, wenig Bart«. Der Evangelist rechts

auf Abb. IV wäre demnach ».Markus, grauhaarig, rundbärtäg«, und der neben Johannes, dem »Greis, kahlköpfig, mit langem Barte« (Abb. III) wäre

»Matthäus, Greis mit iangem Barte«.

Abb. IV. Fol. S9' des Wolfcnbüttler Musterbuches.

— 6 —

DasBlatt ist auf der rechten Seite beim

Rücken des Gebückten stark beschnitten,

da man sonst die Anfänge der Striche sehen

können müßte. Hier betont der Künstler die

Lavierung stärker. Im Bart des zweiten

Schreibers von links verwendet er Blau. Im

liegenden Christus gelangt er zu einer

feinerenplastischen Abstufung, die freilich in

der Reproduktion des dunklen, fleckigenPer-

gamentes wegen nicht zur Geltung kommt.

Abb. III, fol. 89: Oben Johannes

und ein anderer Evangelist, zur selben

Gruppe wie Abb. IV gehörig. Im Goslarer

Evangeliar finden wir Johannes genau so

wieder (unsere Abb. 2, nach Goldschmidt,

T. 10), den andern Evangelisten als Lukas,

seitenverkehrt (in der Abb. 3, nach Gold-

schmidt T. 6, umgedreht). Unten Jesus mit

denAposteln auf dem Wege zum Töchter-

chen des Jairus, rechts von der Blutflüssigen

aufgehalten; vgl. Abb. 6. Die Szene kehrt

wenig ähnlich in einem Tetraevangelium des

XI. bis XII. Jahrhunderts, Petropolis, graec.

105, wieder (Arch. phot. 5328). Herr Millet,

dem ich diese Bestimmung verdanke, ver-

weist mich auf seine Recherches icono-

graphiques, S. 584 und 674.

Das Pferd links oben, derMönchskopf

unten, der Dreipaß, die Schriftzeichen auf der

Rolle und auf dem Buche sind später mit ver-

schiedenen Tinten und von verschiedenen

Händen hinzugefügtworden. Zur Seite zeu-

gen Messerschnitte von derVerstümmelung

desManuskriptes (vgl. S.4). An den Sitzfiguren

läßt sich besonders gut verfolgen, wie der

Künstler die Schatten erstmit Strichen schraf-

fiert,danngraugrüntuschtund schließlich ihre

Ränder mit blaugrauer Deckfarbe verstärkt.

Beim Schreiber rechts hat er den Nasenrücken und das Gesicht gegen das Ohr hin weiß gehöht. Vor der unteren Gruppe liegen

undeutliche Reste von Mauerzinnen und Bergkuppen (?),wieüberhaupt die Skizze eher flüchtig als leicht und schwungvoll wirkt.

Abb. IV, fol. 89': Oben zwei Evangelisten mit Schreibgerät; der links mit dem Radiermesser, der rechte mit

dem Triptychon. Der Krauskopf kennzeichnet im byzantinischen Bilderkreise meist Lukas. Als solcher kehrt der Evangelist

links ganz genau in einem Fresko des XIV. Jahrhunderts in der Protatonkirche des Athosberges wieder1 (Abb. 4a nach

Phot. des Arch. photogr. A 3793). Er stimmt in den unteren Partien mit dem Markus des Goslarer Evangeliars überein

(Abb. 4b seitenverkehrt nach Goldschmidt, T. 4). Der Evangelist rechts gleicht mit Ausnahme des Oberkörpers dem

Matthäus des Goslarer Evangeliars (Abb. 5, Phot. Wiederhold). Die erschreckten Apostel, zumal der linke, finden sich

meist bei jenen Transfigurationsbildern, die den heftig bewegten Typus vertreten, am ähnlichsten bei Ebersolt, La

miniature byzantine, 1/61. Doch hat das reiche Motiv vielseitige Verwendung gefunden, z. B. für die Episode auf dem

Berge Sinai in den Miniatures de l'octateuque graec. de Smyrne des XIII. Jahrhunderts (ed. Heßling, flg. 188, fol. 90) und

in dem ähnlichen Octateuch des Serails von Konstantinopel, fol. 317 (fig. 133 des Bulletin de Tinstitut archeologique russe

de' Constantinople). Der Apostel rechts kehrt als Petrus auf dem Gethsemanemosaik von San Marco wieder (Abb. 8 u. S. 9)

— nur fehlt dort die der Transfiguration entsprechende heftige Bewegung des Gewandes.

1 Dem entspricht auch die Besehreibimg im Malerbuche, ed. Schäfer, S. 293: »Lukas, jung, mit Krauskopf, wenig Bart«. Der Evangelist rechts

auf Abb. IV wäre demnach ».Markus, grauhaarig, rundbärtäg«, und der neben Johannes, dem »Greis, kahlköpfig, mit langem Barte« (Abb. III) wäre

»Matthäus, Greis mit iangem Barte«.

Abb. IV. Fol. S9' des Wolfcnbüttler Musterbuches.

— 6 —