verwendet (südl. Seitenschiff, Phot. Böhm

3166 u. Naya 3648, 3625).

Unten kauert Adam, nach dem ge-

wohnten Schema der »Proskynesis«; an

seinem linken Handgelenk werden noch

die Spuren der Hand Christi sichtbar, der

ihn zur Auferstehung aus dem Grabe

emporzieht (vgl. unten u. Abb. X).

Blatt VI steht, wie Blatt V, in der

Abb. verkehrt. Zwischen derLavierung von

Blatt V und Blatt VI besteht derselbe Unter-

schied wie der von III und IV: Blatt III und

V sind die glatten, gelblichen Hautseiten

des Pergaments, auf denen die Farbe als

dicke, bunte Schichte liegen bleibt,

während sie die weiße Fleischseite, Blatt

IV und VI, durchdringt und nur wenig

grüngelb färbt.

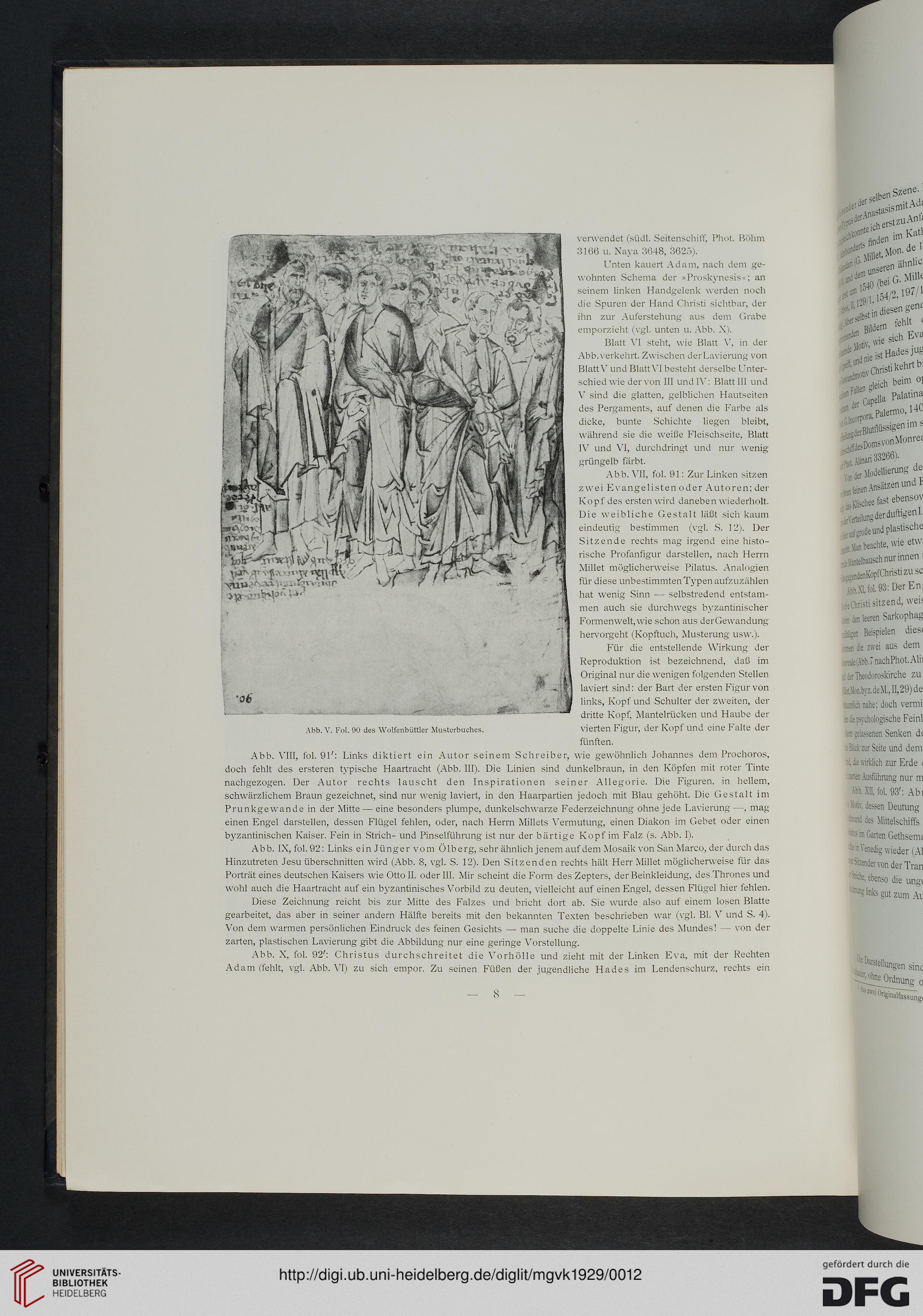

Abb. VII, fol. 91: Zur Linken sitzen

zwei Evangelisten oder Autoren; der

Kopf des ersten wird daneben wiederholt.

Die weibliche Gestalt läßt sich kaum

eindeutig bestimmen (vgl. S. 12). Der

Sitzende rechts mag irgend eine histo-

rische Profanfigur darstellen, nach Herrn

Millet möglicherweise Pilatus. Analogien

für diese unbestimmten Typen aufzuzählen

hat wenig Sinn — selbstredend entstam-

men auch sie durchwegs byzantinischer

Formenwelt,wie schon aus derGewandung

hervorgeht (Kopftuch, Musterung usw.).

Für die entstellende Wirkung der

Reproduktion ist bezeichnend, daß im

Original nur die wenigen folgenden Stellen

laviert sind: der Bart der ersten Figur von

links, Kopf und Schulter der zweiten, der

dritte Kopf. Mantelrücken und Haube der

vierten Figur, der Kopf und eine Falte der

fünften.

Abb. VIII, fol. 91': Links diktiert ein Autor seinem Schreiber, wie gewöhnlich Johannes dem Prochoros,

doch fehlt des ersteren typische Haartracht (Abb. III). Die Linien sind dunkelbraun, in den Köpfen mit roter Tinte

nachgezogen. Der Autor rechts lauscht den Inspirationen seiner Allegorie. Die Figuren, in hellem,

schwärzlichem Braun gezeichnet, sind nur wenig laviert, in den Haarpartien jedoch mit Blau gehöht. Die Gestalt im

Prunkgewande in der Mitte — eine besonders plumpe, dunkelschwarze Federzeichnung ohne jede Lavierung —, mag

einen Engel darstellen, dessen Flügel fehlen, oder, nach Herrn Millets Vermutung, einen Diakon im Gebet oder einen

byzantinischen Kaiser. Fein in Strich- und Pinselführung ist nur der bärtige Kopf im Falz (s. Abb. I).

Abb. IX, fol. 92: Links ein Jünger vom Ölberg, sehr ähnlich jenem auf dem Mosaik von San Marco, der durch das

Hinzutreten Jesu überschnitten wird (Abb. 8, vgl. S. 12). Den Sitzenden rechts hält Herr Millet möglicherweise für das

Porträt eines deutschen Kaisers wie Otto II. oder III. Mir scheint die Form des Zepters, der Beinkleidung, des Thrones und

wohl auch die Haartracht auf ein byzantinisches Vorbild zu deuten, vielleicht auf einen Engel, dessen Flügel hier fehlen.

Diese Zeichnung reicht bis zur Mitte des Falzes und bricht dort ab. Sie wurde also auf einem losen Blatte

gearbeitet, das aber in seiner andern Hälfte bereits mit den bekannten Texten beschrieben war (vgl. Bl. V und S. 4).

Von dem warmen persönlichen Eindruck des feinen Gesichts — man suche die doppelte Linie des Mundes! — von der

zarten, plastischen Lavierung gibt die Abbildung nur eine geringe Vorstellung.

Abb. X, fol. 92': Christus durchschreitet die Vorhölle und zieht mit der Linken Eva, mit der Rechten

Adam (fehlt, vgl. Abb. VI) zu sich empor. Zu seinen Füßen der jugendliche Hades im Lendenschurz, rechts ein

Abb. V. Fol. 90 des Wolfenbüttler Musterbuches.

3166 u. Naya 3648, 3625).

Unten kauert Adam, nach dem ge-

wohnten Schema der »Proskynesis«; an

seinem linken Handgelenk werden noch

die Spuren der Hand Christi sichtbar, der

ihn zur Auferstehung aus dem Grabe

emporzieht (vgl. unten u. Abb. X).

Blatt VI steht, wie Blatt V, in der

Abb. verkehrt. Zwischen derLavierung von

Blatt V und Blatt VI besteht derselbe Unter-

schied wie der von III und IV: Blatt III und

V sind die glatten, gelblichen Hautseiten

des Pergaments, auf denen die Farbe als

dicke, bunte Schichte liegen bleibt,

während sie die weiße Fleischseite, Blatt

IV und VI, durchdringt und nur wenig

grüngelb färbt.

Abb. VII, fol. 91: Zur Linken sitzen

zwei Evangelisten oder Autoren; der

Kopf des ersten wird daneben wiederholt.

Die weibliche Gestalt läßt sich kaum

eindeutig bestimmen (vgl. S. 12). Der

Sitzende rechts mag irgend eine histo-

rische Profanfigur darstellen, nach Herrn

Millet möglicherweise Pilatus. Analogien

für diese unbestimmten Typen aufzuzählen

hat wenig Sinn — selbstredend entstam-

men auch sie durchwegs byzantinischer

Formenwelt,wie schon aus derGewandung

hervorgeht (Kopftuch, Musterung usw.).

Für die entstellende Wirkung der

Reproduktion ist bezeichnend, daß im

Original nur die wenigen folgenden Stellen

laviert sind: der Bart der ersten Figur von

links, Kopf und Schulter der zweiten, der

dritte Kopf. Mantelrücken und Haube der

vierten Figur, der Kopf und eine Falte der

fünften.

Abb. VIII, fol. 91': Links diktiert ein Autor seinem Schreiber, wie gewöhnlich Johannes dem Prochoros,

doch fehlt des ersteren typische Haartracht (Abb. III). Die Linien sind dunkelbraun, in den Köpfen mit roter Tinte

nachgezogen. Der Autor rechts lauscht den Inspirationen seiner Allegorie. Die Figuren, in hellem,

schwärzlichem Braun gezeichnet, sind nur wenig laviert, in den Haarpartien jedoch mit Blau gehöht. Die Gestalt im

Prunkgewande in der Mitte — eine besonders plumpe, dunkelschwarze Federzeichnung ohne jede Lavierung —, mag

einen Engel darstellen, dessen Flügel fehlen, oder, nach Herrn Millets Vermutung, einen Diakon im Gebet oder einen

byzantinischen Kaiser. Fein in Strich- und Pinselführung ist nur der bärtige Kopf im Falz (s. Abb. I).

Abb. IX, fol. 92: Links ein Jünger vom Ölberg, sehr ähnlich jenem auf dem Mosaik von San Marco, der durch das

Hinzutreten Jesu überschnitten wird (Abb. 8, vgl. S. 12). Den Sitzenden rechts hält Herr Millet möglicherweise für das

Porträt eines deutschen Kaisers wie Otto II. oder III. Mir scheint die Form des Zepters, der Beinkleidung, des Thrones und

wohl auch die Haartracht auf ein byzantinisches Vorbild zu deuten, vielleicht auf einen Engel, dessen Flügel hier fehlen.

Diese Zeichnung reicht bis zur Mitte des Falzes und bricht dort ab. Sie wurde also auf einem losen Blatte

gearbeitet, das aber in seiner andern Hälfte bereits mit den bekannten Texten beschrieben war (vgl. Bl. V und S. 4).

Von dem warmen persönlichen Eindruck des feinen Gesichts — man suche die doppelte Linie des Mundes! — von der

zarten, plastischen Lavierung gibt die Abbildung nur eine geringe Vorstellung.

Abb. X, fol. 92': Christus durchschreitet die Vorhölle und zieht mit der Linken Eva, mit der Rechten

Adam (fehlt, vgl. Abb. VI) zu sich empor. Zu seinen Füßen der jugendliche Hades im Lendenschurz, rechts ein

Abb. V. Fol. 90 des Wolfenbüttler Musterbuches.