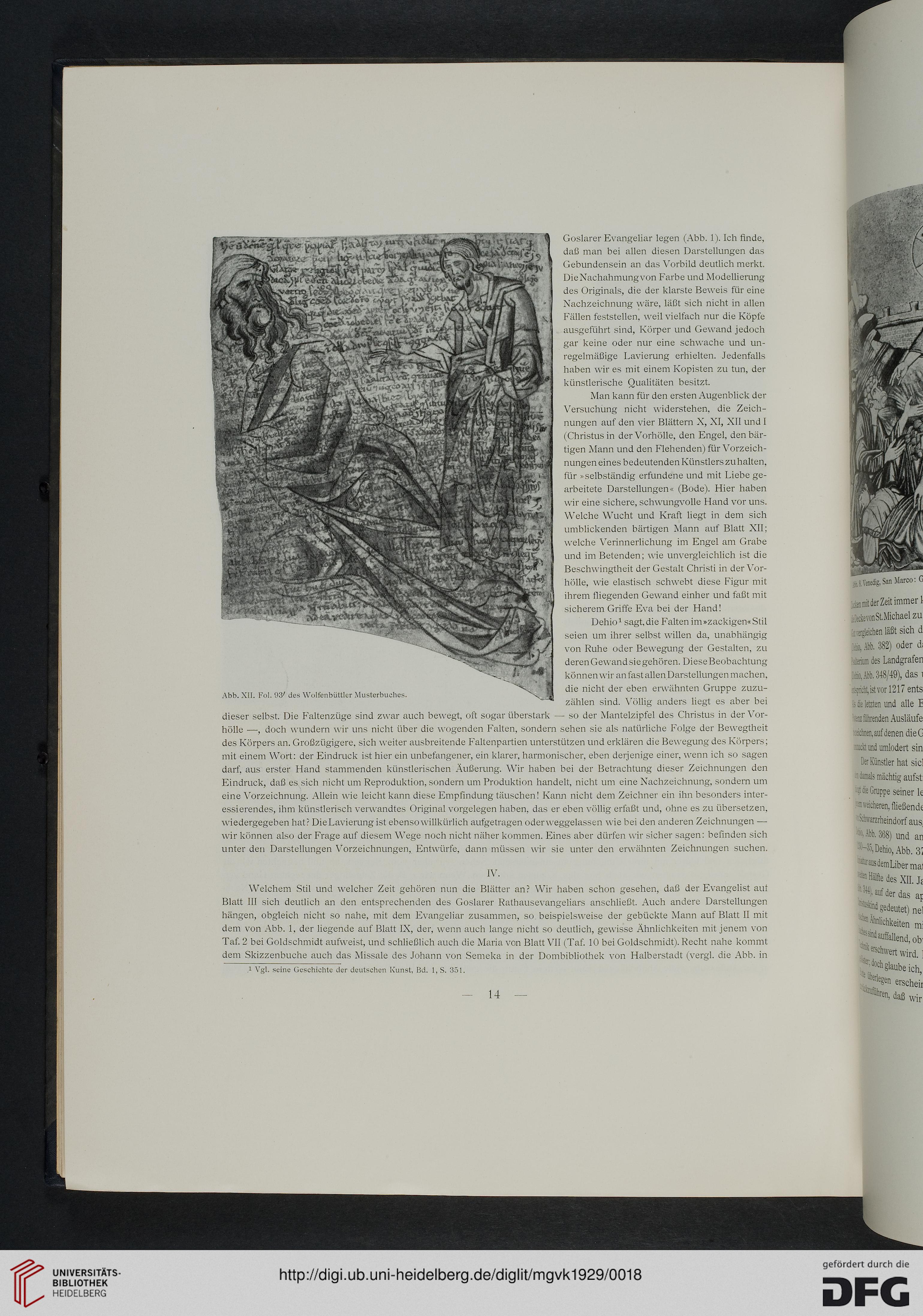

Goslarer Evangeliar legen (Abb. 1). Ich finde,

daß man bei allen diesen Darstellungen das

Gebundensein an das Vorbild deutlich merkt.

DieNachahmungvon Farbe und Modellierung

des Originals, die der klarste Beweis für eine

Nachzeichnung wäre, läßt sich nicht in allen

Fällen feststellen, weil vielfach nur die Köpfe

ausgeführt sind, Körper und Gewand jedoch

gar keine oder nur eine schwache und un-

regelmäßige Lavierung erhielten. Jedenfalls

haben wir es mit einem Kopisten zu tun, der

künstlerische Qualitäten besitzt.

Man kann für den ersten Augenblick der

Versuchung nicht widerstehen, die Zeich-

nungen auf den vier Blättern X, XI, XII und I

(Christus in der Vorhölle, den Engel, den bär-

tigen Mann und den Flehenden) für Vorzeich-

nungen eines bedeutenden Künstlers zu halten,

für »selbständig erfundene und mit Liebe ge-

arbeitete Darstellungen« (Bode). Hier haben

wir eine sichere, schwungvolle Hand vor uns.

Welche Wucht und Kraft liegt in dem sich

umblickenden bärtigen Mann auf Blatt XII;

welche Verinnerlichung im Engel am Grabe

und im Betenden; wie unvergleichlich ist die

Beschwingtheit der Gestalt Christi in der Vor-

hölle, wie elastisch schwebt diese Figur mit

ihrem fliegenden Gewand einher und faßt mit

sicherem Griffe Eva bei der Hand!

Dehio1 sagt.die Falten im»zackigen*Stil

seien um ihrer selbst willen da, unabhängig

von Ruhe oder Bewegung der Gestalten, zu

deren Gewand sie gehören. Diese Beobachtung

können wir an fast allenDarstellungen machen,

die nicht der eben erwähnten Gruppe zuzu-

zählen sind. Völlig anders liegt es aber bei

dieser selbst. Die Faltenzüge sind zwar auch bewegt, oft sogar überstark — so der Mantelzipfel des Christus in der Vor-

hölle —, doch wundern wir uns nicht über die wogenden Falten, sondern sehen sie als natürliche Folge der Bewegtheit

des Körpers an. Großzügigere, sich weiter ausbreitende Fallenpartien unterstützen und erklären die Bewegung des Körpers;

mit einem Wort: der Eindruck ist hier ein unbefangener, ein klarer, harmonischer, eben derjenige einer, wenn ich so sagen

darf, aus erster Hand stammenden künstlerischen Äußerung. Wir haben bei der Betrachtung dieser Zeichnungen den

Eindruck, daß es sich nicht um Reproduktion, sondern um Produktion handelt, nicht um eine Nachzeichnung, sondern um

eine Vorzeichnung. Allein wie leicht kann diese Empfindung täuschen! Kann nicht dem Zeichner ein ihn besonders inter-

essierendes, ihm künstlerisch verwandtes Original vorgelegen haben, das er eben völlig erfaßt und, ohne es zu übersetzen,

wiedergegeben hat? DieLavierung ist ebenso willkürlich aufgetragen oderweggelassen wie bei den anderen Zeichnungen —

wir können also der Frage auf diesem Wege noch nicht näher kommen. Eines aber dürfen wir sicher sagen: befinden sich

unter den Darstellungen Vorzeichnungen, Entwürfe, dann müssen wir sie unter den erwähnten Zeichnungen suchen.

IV.

Welchem Stil und welcher Zeit gehören nun die Blätter an? Wir haben schon gesehen, daß der Evangelist auf

Blatt III sich deutlich an den entsprechenden des Goslarer Rathausevangeliars anschließt. Auch andere Darstellungen

hängen, obgleich nicht so nahe, mit dem Evangeliar zusammen, so beispielsweise der gebückte Mann auf Blatt II mit

dem von Abb. 1. der liegende auf Blatt IX, der, wenn auch lange nicht so deutlich, gewisse Ähnlichkeiten mit jenem von

Taf. 2 bei Goldschmidt aufweist, und schließlich auch die Maria von Blatt VII (Taf. 10 bei Goldschmidt). Recht nahe kommt

dem Skizzenbuche auch das Missale des Johann von Semeka in der Dombibliothek von Halberstadt (vergl. die Abb. in

Vgl. seine Geschichte der deutschen Kunst, Bd. 1, S. 351.

14 —

daß man bei allen diesen Darstellungen das

Gebundensein an das Vorbild deutlich merkt.

DieNachahmungvon Farbe und Modellierung

des Originals, die der klarste Beweis für eine

Nachzeichnung wäre, läßt sich nicht in allen

Fällen feststellen, weil vielfach nur die Köpfe

ausgeführt sind, Körper und Gewand jedoch

gar keine oder nur eine schwache und un-

regelmäßige Lavierung erhielten. Jedenfalls

haben wir es mit einem Kopisten zu tun, der

künstlerische Qualitäten besitzt.

Man kann für den ersten Augenblick der

Versuchung nicht widerstehen, die Zeich-

nungen auf den vier Blättern X, XI, XII und I

(Christus in der Vorhölle, den Engel, den bär-

tigen Mann und den Flehenden) für Vorzeich-

nungen eines bedeutenden Künstlers zu halten,

für »selbständig erfundene und mit Liebe ge-

arbeitete Darstellungen« (Bode). Hier haben

wir eine sichere, schwungvolle Hand vor uns.

Welche Wucht und Kraft liegt in dem sich

umblickenden bärtigen Mann auf Blatt XII;

welche Verinnerlichung im Engel am Grabe

und im Betenden; wie unvergleichlich ist die

Beschwingtheit der Gestalt Christi in der Vor-

hölle, wie elastisch schwebt diese Figur mit

ihrem fliegenden Gewand einher und faßt mit

sicherem Griffe Eva bei der Hand!

Dehio1 sagt.die Falten im»zackigen*Stil

seien um ihrer selbst willen da, unabhängig

von Ruhe oder Bewegung der Gestalten, zu

deren Gewand sie gehören. Diese Beobachtung

können wir an fast allenDarstellungen machen,

die nicht der eben erwähnten Gruppe zuzu-

zählen sind. Völlig anders liegt es aber bei

dieser selbst. Die Faltenzüge sind zwar auch bewegt, oft sogar überstark — so der Mantelzipfel des Christus in der Vor-

hölle —, doch wundern wir uns nicht über die wogenden Falten, sondern sehen sie als natürliche Folge der Bewegtheit

des Körpers an. Großzügigere, sich weiter ausbreitende Fallenpartien unterstützen und erklären die Bewegung des Körpers;

mit einem Wort: der Eindruck ist hier ein unbefangener, ein klarer, harmonischer, eben derjenige einer, wenn ich so sagen

darf, aus erster Hand stammenden künstlerischen Äußerung. Wir haben bei der Betrachtung dieser Zeichnungen den

Eindruck, daß es sich nicht um Reproduktion, sondern um Produktion handelt, nicht um eine Nachzeichnung, sondern um

eine Vorzeichnung. Allein wie leicht kann diese Empfindung täuschen! Kann nicht dem Zeichner ein ihn besonders inter-

essierendes, ihm künstlerisch verwandtes Original vorgelegen haben, das er eben völlig erfaßt und, ohne es zu übersetzen,

wiedergegeben hat? DieLavierung ist ebenso willkürlich aufgetragen oderweggelassen wie bei den anderen Zeichnungen —

wir können also der Frage auf diesem Wege noch nicht näher kommen. Eines aber dürfen wir sicher sagen: befinden sich

unter den Darstellungen Vorzeichnungen, Entwürfe, dann müssen wir sie unter den erwähnten Zeichnungen suchen.

IV.

Welchem Stil und welcher Zeit gehören nun die Blätter an? Wir haben schon gesehen, daß der Evangelist auf

Blatt III sich deutlich an den entsprechenden des Goslarer Rathausevangeliars anschließt. Auch andere Darstellungen

hängen, obgleich nicht so nahe, mit dem Evangeliar zusammen, so beispielsweise der gebückte Mann auf Blatt II mit

dem von Abb. 1. der liegende auf Blatt IX, der, wenn auch lange nicht so deutlich, gewisse Ähnlichkeiten mit jenem von

Taf. 2 bei Goldschmidt aufweist, und schließlich auch die Maria von Blatt VII (Taf. 10 bei Goldschmidt). Recht nahe kommt

dem Skizzenbuche auch das Missale des Johann von Semeka in der Dombibliothek von Halberstadt (vergl. die Abb. in

Vgl. seine Geschichte der deutschen Kunst, Bd. 1, S. 351.

14 —