A. Michel, Histoire de

l'art, T. n/1, S. 361),

doch ist sein Stil, trotz-

dem Goldschmidt die

Möglichkeit einer ge-

meinsamen Hand er-

wähnt, unseren Zeich-

nungen und dem Gos-

larer Evangeliar gegen-

über schon um ein

Beträchtliches vorge-

schritten. »Die Minia-

turen entfernen sich«,

wie Goldschmidt sagt,

»sichtlich mehr von

dem byzantinischen

Vorbilde, werden freier

und noch unruhiger in

der Bewegung und

setzen an Stelle byzan-

tiniseher Motive wieder

mehr abendländische«.

Die Mehrzahl un-

serer Zeichnungen ge-

hört dem sogenannten

hartbrüchigen Stil an,

der von Norden nach

Süden vordringt, dessen

Zacken mit der Zeit immer kühner und immer mehr von Eigenleben erfüllt erscheinen. Am Anfang dieser Entwicklung steht

die Decke von St. Michael zu Hildesheim (um 1200, s. Dehio, Abb. 383).

Gut vergleichen läßt sich die Chordecke von Sankt Maria in Soest

(Dehio, Abb. 382) oder das Tafelbild der Berliner Galerie. Das

Psalterium des Landgrafen Hermann von Thüringen in Stuttgart

(Dehio, Abb. 348/49), das ungefähr dem Stil unserer Zeichnungen

entspricht, ist vor 1217 entstanden, aber bedeutend roher ausgeführt.

Als die letzten und alle Eigenschaften dieses Stils zur höchsten

Potenz führenden Ausläufer kann man die Fresken im Gurker Dom

bezeichnen, auf denen die Gestalten von den Gewandfalten gleichsam

umzuckt und umlodert sind. Sie lassen sich um 1260/64 datieren.

Der Künstler hat sich also seine Vorbilder hauptsächlich aus

dem damals mächtig aufstrebenden hartbrüchigen Stil geholt. Doch

hängt die Gruppe seiner letzten, freieren Blätter (X, XI und XII) mit

jenem weicheren, fließenden Stil zusammen, der von den Malereien

von Schwarzrheindorf ausgeht (zweite Hälfte des XU. Jahrhunderts,

Dehio, Abb. 368) und am klarsten im Limburger Christus wird

(1230—35, Dehio, Abb. 374). Am nächsten kommt dieser Art eine

Miniatur aus demLiber matutinalis des Konrad von Scheyern aus der

zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts (urkundlich vor 1219, Dehio,

Abb. 344), auf der das apokalyptische Weib (als Maria mit dem

Christuskind gedeutet) neben dem Drachen dargestellt ist. Die stili-

stischen Ähnlichkeiten mit dem Christus in der Vorhölle unseres

Buches sind auffallend, obwohl der Vergleich durch die verschiedene

Technik erschwert wird. Das Konradsbild wirkt schwerfälliger, un-

gelöster; doch glaube ich, der feine Reiz, der unsere Figuren diesem

Blatte überlegen erscheinen läßt, ist lediglich auf den Umstand

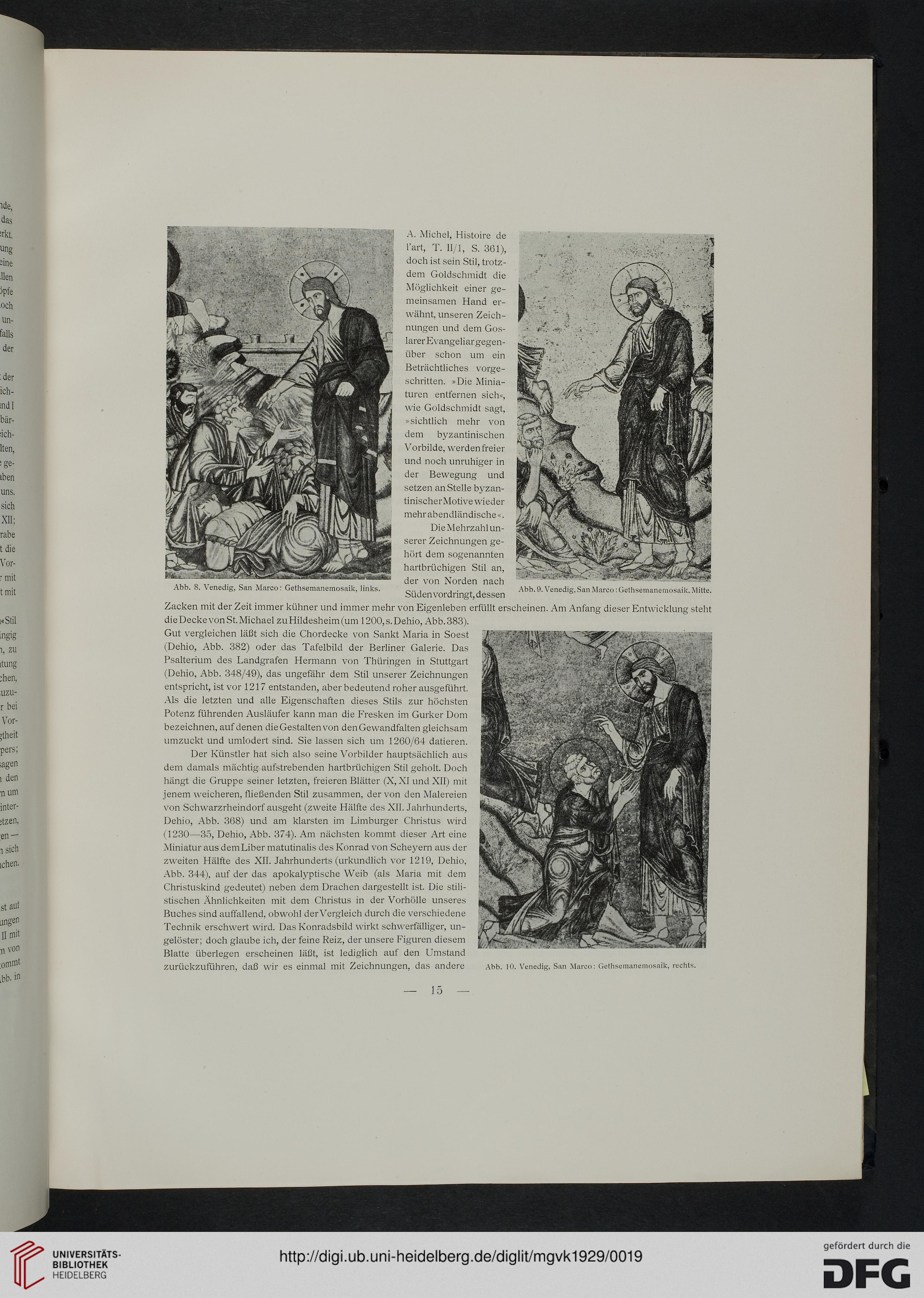

8. Venedig, San Marco: Gethsemanemosaik, links.

Abb. 9. Venedig, San Marco: Gethsemane mosaik. Mitte.

zurückzuführen, daß wir es einmal mit Zeichnungen, das andere

Abb. 10. Venedig, San Marco: Gethsemanemosaik, rechts

0 -

l'art, T. n/1, S. 361),

doch ist sein Stil, trotz-

dem Goldschmidt die

Möglichkeit einer ge-

meinsamen Hand er-

wähnt, unseren Zeich-

nungen und dem Gos-

larer Evangeliar gegen-

über schon um ein

Beträchtliches vorge-

schritten. »Die Minia-

turen entfernen sich«,

wie Goldschmidt sagt,

»sichtlich mehr von

dem byzantinischen

Vorbilde, werden freier

und noch unruhiger in

der Bewegung und

setzen an Stelle byzan-

tiniseher Motive wieder

mehr abendländische«.

Die Mehrzahl un-

serer Zeichnungen ge-

hört dem sogenannten

hartbrüchigen Stil an,

der von Norden nach

Süden vordringt, dessen

Zacken mit der Zeit immer kühner und immer mehr von Eigenleben erfüllt erscheinen. Am Anfang dieser Entwicklung steht

die Decke von St. Michael zu Hildesheim (um 1200, s. Dehio, Abb. 383).

Gut vergleichen läßt sich die Chordecke von Sankt Maria in Soest

(Dehio, Abb. 382) oder das Tafelbild der Berliner Galerie. Das

Psalterium des Landgrafen Hermann von Thüringen in Stuttgart

(Dehio, Abb. 348/49), das ungefähr dem Stil unserer Zeichnungen

entspricht, ist vor 1217 entstanden, aber bedeutend roher ausgeführt.

Als die letzten und alle Eigenschaften dieses Stils zur höchsten

Potenz führenden Ausläufer kann man die Fresken im Gurker Dom

bezeichnen, auf denen die Gestalten von den Gewandfalten gleichsam

umzuckt und umlodert sind. Sie lassen sich um 1260/64 datieren.

Der Künstler hat sich also seine Vorbilder hauptsächlich aus

dem damals mächtig aufstrebenden hartbrüchigen Stil geholt. Doch

hängt die Gruppe seiner letzten, freieren Blätter (X, XI und XII) mit

jenem weicheren, fließenden Stil zusammen, der von den Malereien

von Schwarzrheindorf ausgeht (zweite Hälfte des XU. Jahrhunderts,

Dehio, Abb. 368) und am klarsten im Limburger Christus wird

(1230—35, Dehio, Abb. 374). Am nächsten kommt dieser Art eine

Miniatur aus demLiber matutinalis des Konrad von Scheyern aus der

zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts (urkundlich vor 1219, Dehio,

Abb. 344), auf der das apokalyptische Weib (als Maria mit dem

Christuskind gedeutet) neben dem Drachen dargestellt ist. Die stili-

stischen Ähnlichkeiten mit dem Christus in der Vorhölle unseres

Buches sind auffallend, obwohl der Vergleich durch die verschiedene

Technik erschwert wird. Das Konradsbild wirkt schwerfälliger, un-

gelöster; doch glaube ich, der feine Reiz, der unsere Figuren diesem

Blatte überlegen erscheinen läßt, ist lediglich auf den Umstand

8. Venedig, San Marco: Gethsemanemosaik, links.

Abb. 9. Venedig, San Marco: Gethsemane mosaik. Mitte.

zurückzuführen, daß wir es einmal mit Zeichnungen, das andere

Abb. 10. Venedig, San Marco: Gethsemanemosaik, rechts

0 -