tePhanus vor

chnungnocheil

eine

enstisch

ir charakti

.mit dieser FiÄ

lg an dergoldenen

Hauptgruppe aus

"um Nebenfiguren

afel 50) veröffent-

%uren zu ihr i„

Schaffens außer-

' Reservoir seiner

en läßt. Dann erst

Modell annähernd

i vorschwebenden

:bend.

:ios. Für die uns

Tietze-Cmrat.

lmung fallen läßt,

zu versuchen, die

3 aus dem Worte

utung schien ihre

:ns in der Gegend

tjtös, in der Nähe

erst am Ende des

ytas wirklich den

t in ausführlicher

i, müssen wir mit

■emde Siedlungen

Bevölkerung. Der

rer ist also ohne

eLäszlo.Laszlen

rten. In der ersten

■d »Albrecht, des

Es scheint also,

•hnen wollte, ^

Heimat ist- Den»

erts eine adelige

.hang der Fa<*

len-DerU^

j ,872. S.

1878. S-«'

,8. S. 72'"3'

Die dritte Frage wäre die des Wappens. Das Wappen der Familie Ajtösi ist nicht bekannt, und so kann man auch

aus diesem Umstand keinen Beweis für die Zugehörigkeit Dürers zu dieser Familie gewinnen. Wahrscheinlicher scheint

es, daß Dürer sich das sprechende Wappen als bildliche Übersetzung des Ortsnamens seiner Urheimat selbst konstruierte.

Die Motive bieten sich von selbst an.1

Es ist viel darüber gestritten worden, ob Dürer überhaupt adeliger Abstammung gewesen sei, oder nicht. Als Grundlage

zu den Erörterungen dienten Dürers Worte »geboren aus seim Geschlecht«. Prinzipiell wäre gegen die adelige Abstammung

nichts einzuwenden. Es läßt sich durch eine Reihe von Beispielen beweisen, daß es im XIV. und XV. Jahrhundert nicht

selten geschah, daß sich Adelige in den Städten niederließen, Bürgerrechte erwarben, und ein Handwerk erlernten.

Alles übrige aber sind vage Vermutungen, denn aus den Worten Dürers kann man keineswegs mit Sicherheit auf einen

adeligen Ursprung folgern.

Alles in allem steht nach wie vor nur so viel fest, daß Dürer ungarischer Abstammung war. Alles übrige bleibt

vorderhand Vermutung. Edith Hoffmann.

1 Interessant ist die genaue Übereinstimmung des Dürerschen Wappens mit dem von Portenau (Portus Kaonis, Pordenone).

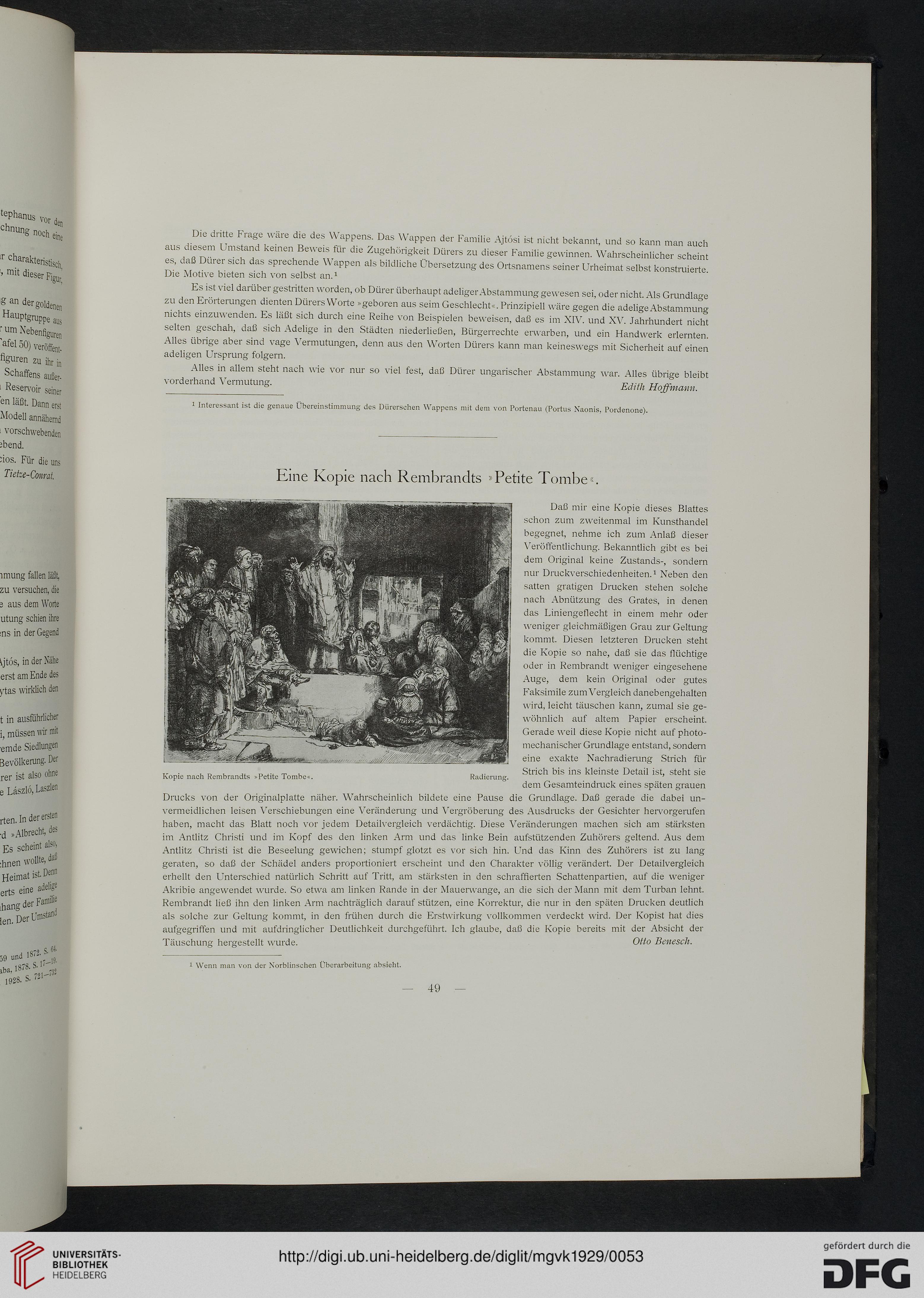

Eine Kopie nach Rembrandts »Petite Tombe«.

Daß mir eine Kopie dieses Blattes

schon zum zweitenmal im Kunsthandel

begegnet, nehme ich zum Anlaß dieser

Veröffentlichung. Bekanntlich gibt es bei

dem Original keine Zustands-, sondern

nur Druckverschiedenheiten.1 Neben den

satten gratigen Drucken stehen solche

nach Abnützung des Grates, in denen

das Liniengeflecht in einem mehr oder

weniger gleichmäßigen Grau zur Geltung

kommt. Diesen letzteren Drucken steht

die Kopie so nahe, daß sie das flüchtige

oder in Rembrandt weniger eingesehene

Auge, dem kein Original oder gutes

Faksimile zum Vergleich danebengehalten

wird, leicht täuschen kann, zumal sie ge-

wöhnlich auf altem Papier erscheint.

Gerade weil diese Kopie nicht auf photo-

mechanischer Grundlage entstand, sondern

eine exakte Nachradierung Strich für

Strich bis ins kleinste Detail ist, steht sie

dem Gesamteindruck eines späten grauen

Drucks von der Originalplatte näher. Wahrscheinlich bildete eine Pause die Grundlage. Daß gerade die dabei un-

vermeidlichen leisen Verschiebungen eine Veränderung und Vergröberung des Ausdrucks der Gesichter hervorgerufen

haben, macht das Blatt noch vor jedem Detailvergleich verdächtig. Diese Veränderungen machen sich am stärksten

im Antlitz Christi und im Kopf des den linken Arm und das linke Bein aufstützenden Zuhörers geltend. Aus dem

Antlitz Christi ist die Beseelung gewichen; stumpf glotzt es vor sich hin. Und das Kinn des Zuhörers ist zu lang

geraten, so daß der Schädel anders proportioniert erscheint und den Charakter völlig verändert. Der Detailvergleich

erhellt den Unterschied natürlich Schritt auf Tritt, am stärksten in den schraffierten Schattenpartien, auf die weniger

Akribie angewendet wurde. So etwa am linken Rande in der Mauerwange, an die sich der Mann mit dem Turban lehnt.

Rembrandt ließ ihn den linken Arm nachträglich darauf stützen, eine Korrektur, die nur in den späten Drucken deutlich

als solche zur Geltung kommt, in den frühen durch die Erstwirkung vollkommen verdeckt wird. Der Kopist hat dies

aufgegriffen und mit aufdringlicher Deutlichkeit durchgeführt. Ich glaube, daß die Kopie bereits mit der Absicht der

Kopie nach Rembrandts »Petite Tombe«

Radierung.

iba

Täuschung hergestellt wurde.

i Wenn man von der Norblinschen Überarbeitung absieht.

Otto Benesch.

— 49

chnungnocheil

eine

enstisch

ir charakti

.mit dieser FiÄ

lg an dergoldenen

Hauptgruppe aus

"um Nebenfiguren

afel 50) veröffent-

%uren zu ihr i„

Schaffens außer-

' Reservoir seiner

en läßt. Dann erst

Modell annähernd

i vorschwebenden

:bend.

:ios. Für die uns

Tietze-Cmrat.

lmung fallen läßt,

zu versuchen, die

3 aus dem Worte

utung schien ihre

:ns in der Gegend

tjtös, in der Nähe

erst am Ende des

ytas wirklich den

t in ausführlicher

i, müssen wir mit

■emde Siedlungen

Bevölkerung. Der

rer ist also ohne

eLäszlo.Laszlen

rten. In der ersten

■d »Albrecht, des

Es scheint also,

•hnen wollte, ^

Heimat ist- Den»

erts eine adelige

.hang der Fa<*

len-DerU^

j ,872. S.

1878. S-«'

,8. S. 72'"3'

Die dritte Frage wäre die des Wappens. Das Wappen der Familie Ajtösi ist nicht bekannt, und so kann man auch

aus diesem Umstand keinen Beweis für die Zugehörigkeit Dürers zu dieser Familie gewinnen. Wahrscheinlicher scheint

es, daß Dürer sich das sprechende Wappen als bildliche Übersetzung des Ortsnamens seiner Urheimat selbst konstruierte.

Die Motive bieten sich von selbst an.1

Es ist viel darüber gestritten worden, ob Dürer überhaupt adeliger Abstammung gewesen sei, oder nicht. Als Grundlage

zu den Erörterungen dienten Dürers Worte »geboren aus seim Geschlecht«. Prinzipiell wäre gegen die adelige Abstammung

nichts einzuwenden. Es läßt sich durch eine Reihe von Beispielen beweisen, daß es im XIV. und XV. Jahrhundert nicht

selten geschah, daß sich Adelige in den Städten niederließen, Bürgerrechte erwarben, und ein Handwerk erlernten.

Alles übrige aber sind vage Vermutungen, denn aus den Worten Dürers kann man keineswegs mit Sicherheit auf einen

adeligen Ursprung folgern.

Alles in allem steht nach wie vor nur so viel fest, daß Dürer ungarischer Abstammung war. Alles übrige bleibt

vorderhand Vermutung. Edith Hoffmann.

1 Interessant ist die genaue Übereinstimmung des Dürerschen Wappens mit dem von Portenau (Portus Kaonis, Pordenone).

Eine Kopie nach Rembrandts »Petite Tombe«.

Daß mir eine Kopie dieses Blattes

schon zum zweitenmal im Kunsthandel

begegnet, nehme ich zum Anlaß dieser

Veröffentlichung. Bekanntlich gibt es bei

dem Original keine Zustands-, sondern

nur Druckverschiedenheiten.1 Neben den

satten gratigen Drucken stehen solche

nach Abnützung des Grates, in denen

das Liniengeflecht in einem mehr oder

weniger gleichmäßigen Grau zur Geltung

kommt. Diesen letzteren Drucken steht

die Kopie so nahe, daß sie das flüchtige

oder in Rembrandt weniger eingesehene

Auge, dem kein Original oder gutes

Faksimile zum Vergleich danebengehalten

wird, leicht täuschen kann, zumal sie ge-

wöhnlich auf altem Papier erscheint.

Gerade weil diese Kopie nicht auf photo-

mechanischer Grundlage entstand, sondern

eine exakte Nachradierung Strich für

Strich bis ins kleinste Detail ist, steht sie

dem Gesamteindruck eines späten grauen

Drucks von der Originalplatte näher. Wahrscheinlich bildete eine Pause die Grundlage. Daß gerade die dabei un-

vermeidlichen leisen Verschiebungen eine Veränderung und Vergröberung des Ausdrucks der Gesichter hervorgerufen

haben, macht das Blatt noch vor jedem Detailvergleich verdächtig. Diese Veränderungen machen sich am stärksten

im Antlitz Christi und im Kopf des den linken Arm und das linke Bein aufstützenden Zuhörers geltend. Aus dem

Antlitz Christi ist die Beseelung gewichen; stumpf glotzt es vor sich hin. Und das Kinn des Zuhörers ist zu lang

geraten, so daß der Schädel anders proportioniert erscheint und den Charakter völlig verändert. Der Detailvergleich

erhellt den Unterschied natürlich Schritt auf Tritt, am stärksten in den schraffierten Schattenpartien, auf die weniger

Akribie angewendet wurde. So etwa am linken Rande in der Mauerwange, an die sich der Mann mit dem Turban lehnt.

Rembrandt ließ ihn den linken Arm nachträglich darauf stützen, eine Korrektur, die nur in den späten Drucken deutlich

als solche zur Geltung kommt, in den frühen durch die Erstwirkung vollkommen verdeckt wird. Der Kopist hat dies

aufgegriffen und mit aufdringlicher Deutlichkeit durchgeführt. Ich glaube, daß die Kopie bereits mit der Absicht der

Kopie nach Rembrandts »Petite Tombe«

Radierung.

iba

Täuschung hergestellt wurde.

i Wenn man von der Norblinschen Überarbeitung absieht.

Otto Benesch.

— 49