daß Schreiber unter den Nummern 1694 m (sub voce »St. Sebastian und

St. Achacius«, Nürnberg) und 1772 (sub voce »Vier Märtyrer«, ehemals

Sammlung Huth - London *) zwei thematisch hiehergehörige Holzschnitte

fränkischen, bzw. schwäbischen Ursprungs verzeichnet und soeben auch

das kleine Schrotblatt der Albertina (Haberditzl-Stix Nr. 139) unter

Nr. 2753m dem Band V seines »Handbuches« einverleibt hat. Wer rechten

Ortes zu suchen weiß, wird sodann schwerlicher noch den Dresdener

Stich verfehlen, dem Lehrs die Nottaufe seines »Meisters der Marter der

Zehntausend« verdankt.

Lieferung II. T. 17: Für die Benennung »Die hl. Lucia« ist

wohl lediglich ein — als solcher freilich schwer erklärlicher — Lapsus

calami verantwortlich, da der unansehnliche Holzschnitt zweifellos den

hl. Martin darstellt, wie er eben im Begriffe ist, zugunsten des hinter

ihm erkennbaren Bettlers seinen Mantel zu zerschneiden; die links-

händige Schwertführimg mag auf die gegensinnige Kopie einer un-

bekannten Vorlage oder auch auf bloße Flüchtigkeit deuten.

T. 18: »Die hl. Katharina«, Sehr. 1322 c: statt «um 1480«

vielleicht schon ein Jahrzehnt früher anzusetzen und den Blättern aus

der Richtung des »Todes der hl. Klara« im Nürnberger Katharinenkloster

(Weinberger Nr. 11) stilverwandt. Aus dem Umstände, daß hier ein

fränkischer Schnitt wiederum in das Manuskript eines tschechischen

Schreibers eingeklebt erscheint, ergibt sich eine erwünschte Analogie zu

den Überlieferungsverhältnissen der von mir (Mitteilungen 1928, H. 4,

Abb. 5) erstmalig veröffentlichten und nach Nürnberg lokalisierten

»Madonna im Strahlenkranze« des Klosters Strahow, deren buch-

künstlerische Funktion innerhalb einer böhmischen Handschrift a. a. 0.

mit den — meines Erachtens auch in der formalen Beschaffenheit der

autochthon - böhmischen Schnitte Sehr. 394 a und 1101a (s. unten

ad T. 22/23) zum Ausdruck gelangenden — Wechselbeziehungen der

beteiligten Kulturkreise in Einklang gebracht wurde.

T. 19 und 20: »Maria Verkündigung« und »Die hl. Drei-

faltigkeit«, nach Tobolka »süddeutsch, etwa aus der Mitte des

XV. Jahrhunderts«. — Der »tschechische Sektierer«, von dem die — in

der Reproduktion leider unterdrückten — Spottinschriften und die zumal

das erstgenannte Blatt verunglimpfenden zeichnerischen Zutaten her-

rühren, hatte sich wohl nicht so sehr gegen den Marienkult an und für

sich als gegen jenen Darstellungstypus gekehrt, der anläßlich der Ver-

kündigungs-Szene durch das in leiblicher Gestalt aus den Armen

Gottvaters zur hl. Jungfrau entsendete Jesukindlein die Fleisch-

werdung Christi versinnbildlicht. Viel Ärgeres aber als die Verheerungen

des Alters und der Mutwille des einstigen Besitzers hat der moderne

Retuscheur den beiden Einblattdrucken angetan, deren künstlerischer

und entwicklungsgeschichtlicher Vorrang allerdings auch dem mit-

schuldigen Herausgeber so wenig Verständnis abnötigt, daß er gerade die

ehrwürdigsten Objekte seines Sammeleifers, die in ihren unverfälschten

Teilen ein durchaus vollwertiges Zeugnis für die früheste Stilstufe der

«gedruckten« Kunst ablegen, gleich um ein halbes Jahrhundert zu spät

datiert! Über die wirkliche Entstehungszeit verschafft einem schon ein

vorläufiger Einordnungsversuch untrügliche Belehrung: während die

ohne Unterbrechung vom Mantel aus über das Kleid Gottvaters hinweg-

geführten »Haarnadelfalten« grundsätzlich an gewisse Blätter gemahnen,

die Molsdorf allzu eng mit dem »Meister des Pariser Ölbergs« (Sehr. 185)

verknüpft, rückt die Prager »hl. Dreifaltigkeit« nach Gesamtkomposition

und Gewandbehandlung dem Brünner »Gnadenstuhl« (Sehr. 736) und

hiedurch jener anderen Gruppe von Inkunabelformschnitten am nächsten,

in deren Mittelpunkt derselbe verdienstliche Forscher mit zwingender

Beweiskraft die Wiener »Ruhe auf der Flucht« (Sehr. 637) gestellt hat;

da die in diesem Falle besonders wichtige Augenbildung angesichts der

mannigfaltigen Beschädigungen der Prager Schnitte keine unangreifbare

Aussage gestattet, wird man selbst einer Nebensächlichkeit wie dem

sechsgliedrigen Aufbau des Betstuhles Mariä, dessen zwiefache Wieder-

kehr auf ähnlich profilierten Bankformen bereits zur Verfestigung des

zuletzt erwähnten Zusammenhanges herhalten mußte, immerhin einiges

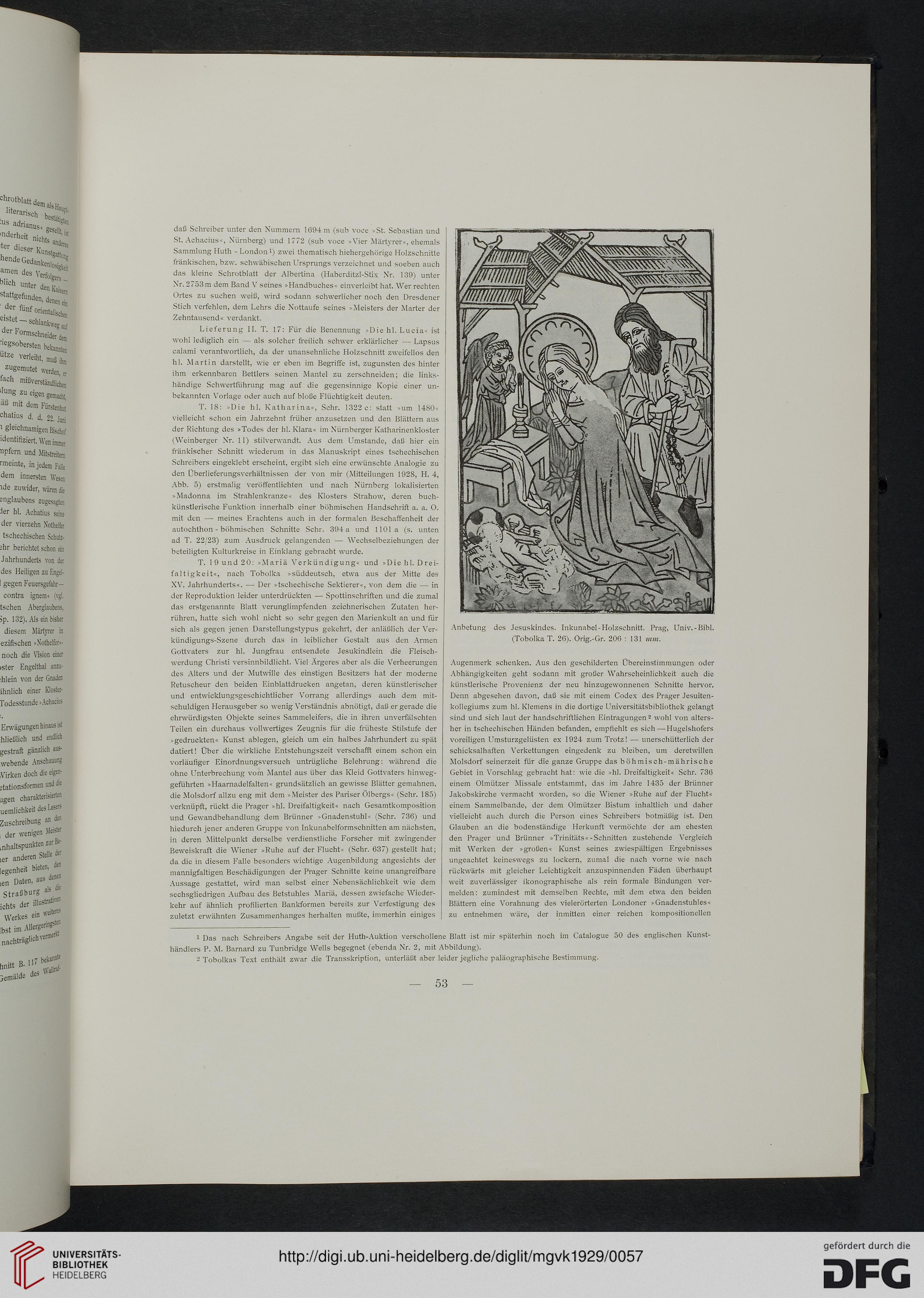

Anbetung des Jesuskindes. Inkunabel - Holzschnitt. Prag, Univ. - Bibl.

(Tobolka T. 26). Orig.-Gr. 206 : 131 mm.

Augenmerk schenken. Aus den geschilderten Übereinstimmungen oder

Abhängigkeiten geht sodann mit großer Wahrscheinlichkeit auch die

künstlerische Provenienz der neu hinzugewonnenen Schnitte hervor.

Denn abgesehen davon, daß sie mit einem Codex des Prager Jesuiten-

kollegiums zum hl. Klemens in die dortige Universitätsbibliothek gelangt

sind und sich laut der handschriftlichen Eintragungen " wohl von alters-

her in tschechischen Händen befanden, empfiehlt es sich—Hugelshofers

voreiligen Umsturzgelüsten ex 1924 zum Trotz! — unerschütterlich der

schicksalhaften Verkettungen eingedenk zu bleiben, um deretwillen

Molsdorf seinerzeit für die ganze Gruppe das böhmisch-mährische

Gebiet in Vorschlag gebracht hat: wie die »hl. Dreifaltigkeit« Sehr. 736

einem Olmützer Missale entstammt, das im Jahre 1435 der Brünner

Jakobskirche vermacht worden, so die Wiener »Ruhe auf der Flucht«

einem Sammelbande, der dem Olmützer Bistum inhaltlich und daher

vielleicht auch durch die Person eines Schreibers botmäßig ist. Den

Glauben an die bodenständige Herkunft vermöchte der am ehesten

den Präger und Brünner »Trinitäts«-Schnitten zustehende Vergleich

mit Werken der »großen« Kunst seines zwiespältigen Ergebnisses

ungeachtet keineswegs zu lockern, zumal die nach vorne wie nach

rückwärts mit gleicher Leichtigkeit anzuspinnenden Fäden überhaupt

weit zuverlässiger ikonographische als rein formale Bindungen ver-

melden: zumindest mit demselben Rechte, mit dem etwa den beiden

Blättern eine Vorahnung des vielerörterten Londoner »Gnadenstuhles«

zu entnehmen wäre, der inmitten einer reichen kompositioneilen

1 Das nach Schreibers Angabe seit der Huth-Auktion verschollene Blatt ist mir späterhin noch im Catalogue 50 des englischen Kunst-

händlers P. M. Barnard zu Tunbridge Wells begegnet (ebenda Nr. 2, mit Abbildung).

2 Tobolkas Text enthält zwar die Transskription, unterläßt aber leider jegliche paläographische Bestimmung.

St. Achacius«, Nürnberg) und 1772 (sub voce »Vier Märtyrer«, ehemals

Sammlung Huth - London *) zwei thematisch hiehergehörige Holzschnitte

fränkischen, bzw. schwäbischen Ursprungs verzeichnet und soeben auch

das kleine Schrotblatt der Albertina (Haberditzl-Stix Nr. 139) unter

Nr. 2753m dem Band V seines »Handbuches« einverleibt hat. Wer rechten

Ortes zu suchen weiß, wird sodann schwerlicher noch den Dresdener

Stich verfehlen, dem Lehrs die Nottaufe seines »Meisters der Marter der

Zehntausend« verdankt.

Lieferung II. T. 17: Für die Benennung »Die hl. Lucia« ist

wohl lediglich ein — als solcher freilich schwer erklärlicher — Lapsus

calami verantwortlich, da der unansehnliche Holzschnitt zweifellos den

hl. Martin darstellt, wie er eben im Begriffe ist, zugunsten des hinter

ihm erkennbaren Bettlers seinen Mantel zu zerschneiden; die links-

händige Schwertführimg mag auf die gegensinnige Kopie einer un-

bekannten Vorlage oder auch auf bloße Flüchtigkeit deuten.

T. 18: »Die hl. Katharina«, Sehr. 1322 c: statt «um 1480«

vielleicht schon ein Jahrzehnt früher anzusetzen und den Blättern aus

der Richtung des »Todes der hl. Klara« im Nürnberger Katharinenkloster

(Weinberger Nr. 11) stilverwandt. Aus dem Umstände, daß hier ein

fränkischer Schnitt wiederum in das Manuskript eines tschechischen

Schreibers eingeklebt erscheint, ergibt sich eine erwünschte Analogie zu

den Überlieferungsverhältnissen der von mir (Mitteilungen 1928, H. 4,

Abb. 5) erstmalig veröffentlichten und nach Nürnberg lokalisierten

»Madonna im Strahlenkranze« des Klosters Strahow, deren buch-

künstlerische Funktion innerhalb einer böhmischen Handschrift a. a. 0.

mit den — meines Erachtens auch in der formalen Beschaffenheit der

autochthon - böhmischen Schnitte Sehr. 394 a und 1101a (s. unten

ad T. 22/23) zum Ausdruck gelangenden — Wechselbeziehungen der

beteiligten Kulturkreise in Einklang gebracht wurde.

T. 19 und 20: »Maria Verkündigung« und »Die hl. Drei-

faltigkeit«, nach Tobolka »süddeutsch, etwa aus der Mitte des

XV. Jahrhunderts«. — Der »tschechische Sektierer«, von dem die — in

der Reproduktion leider unterdrückten — Spottinschriften und die zumal

das erstgenannte Blatt verunglimpfenden zeichnerischen Zutaten her-

rühren, hatte sich wohl nicht so sehr gegen den Marienkult an und für

sich als gegen jenen Darstellungstypus gekehrt, der anläßlich der Ver-

kündigungs-Szene durch das in leiblicher Gestalt aus den Armen

Gottvaters zur hl. Jungfrau entsendete Jesukindlein die Fleisch-

werdung Christi versinnbildlicht. Viel Ärgeres aber als die Verheerungen

des Alters und der Mutwille des einstigen Besitzers hat der moderne

Retuscheur den beiden Einblattdrucken angetan, deren künstlerischer

und entwicklungsgeschichtlicher Vorrang allerdings auch dem mit-

schuldigen Herausgeber so wenig Verständnis abnötigt, daß er gerade die

ehrwürdigsten Objekte seines Sammeleifers, die in ihren unverfälschten

Teilen ein durchaus vollwertiges Zeugnis für die früheste Stilstufe der

«gedruckten« Kunst ablegen, gleich um ein halbes Jahrhundert zu spät

datiert! Über die wirkliche Entstehungszeit verschafft einem schon ein

vorläufiger Einordnungsversuch untrügliche Belehrung: während die

ohne Unterbrechung vom Mantel aus über das Kleid Gottvaters hinweg-

geführten »Haarnadelfalten« grundsätzlich an gewisse Blätter gemahnen,

die Molsdorf allzu eng mit dem »Meister des Pariser Ölbergs« (Sehr. 185)

verknüpft, rückt die Prager »hl. Dreifaltigkeit« nach Gesamtkomposition

und Gewandbehandlung dem Brünner »Gnadenstuhl« (Sehr. 736) und

hiedurch jener anderen Gruppe von Inkunabelformschnitten am nächsten,

in deren Mittelpunkt derselbe verdienstliche Forscher mit zwingender

Beweiskraft die Wiener »Ruhe auf der Flucht« (Sehr. 637) gestellt hat;

da die in diesem Falle besonders wichtige Augenbildung angesichts der

mannigfaltigen Beschädigungen der Prager Schnitte keine unangreifbare

Aussage gestattet, wird man selbst einer Nebensächlichkeit wie dem

sechsgliedrigen Aufbau des Betstuhles Mariä, dessen zwiefache Wieder-

kehr auf ähnlich profilierten Bankformen bereits zur Verfestigung des

zuletzt erwähnten Zusammenhanges herhalten mußte, immerhin einiges

Anbetung des Jesuskindes. Inkunabel - Holzschnitt. Prag, Univ. - Bibl.

(Tobolka T. 26). Orig.-Gr. 206 : 131 mm.

Augenmerk schenken. Aus den geschilderten Übereinstimmungen oder

Abhängigkeiten geht sodann mit großer Wahrscheinlichkeit auch die

künstlerische Provenienz der neu hinzugewonnenen Schnitte hervor.

Denn abgesehen davon, daß sie mit einem Codex des Prager Jesuiten-

kollegiums zum hl. Klemens in die dortige Universitätsbibliothek gelangt

sind und sich laut der handschriftlichen Eintragungen " wohl von alters-

her in tschechischen Händen befanden, empfiehlt es sich—Hugelshofers

voreiligen Umsturzgelüsten ex 1924 zum Trotz! — unerschütterlich der

schicksalhaften Verkettungen eingedenk zu bleiben, um deretwillen

Molsdorf seinerzeit für die ganze Gruppe das böhmisch-mährische

Gebiet in Vorschlag gebracht hat: wie die »hl. Dreifaltigkeit« Sehr. 736

einem Olmützer Missale entstammt, das im Jahre 1435 der Brünner

Jakobskirche vermacht worden, so die Wiener »Ruhe auf der Flucht«

einem Sammelbande, der dem Olmützer Bistum inhaltlich und daher

vielleicht auch durch die Person eines Schreibers botmäßig ist. Den

Glauben an die bodenständige Herkunft vermöchte der am ehesten

den Präger und Brünner »Trinitäts«-Schnitten zustehende Vergleich

mit Werken der »großen« Kunst seines zwiespältigen Ergebnisses

ungeachtet keineswegs zu lockern, zumal die nach vorne wie nach

rückwärts mit gleicher Leichtigkeit anzuspinnenden Fäden überhaupt

weit zuverlässiger ikonographische als rein formale Bindungen ver-

melden: zumindest mit demselben Rechte, mit dem etwa den beiden

Blättern eine Vorahnung des vielerörterten Londoner »Gnadenstuhles«

zu entnehmen wäre, der inmitten einer reichen kompositioneilen

1 Das nach Schreibers Angabe seit der Huth-Auktion verschollene Blatt ist mir späterhin noch im Catalogue 50 des englischen Kunst-

händlers P. M. Barnard zu Tunbridge Wells begegnet (ebenda Nr. 2, mit Abbildung).

2 Tobolkas Text enthält zwar die Transskription, unterläßt aber leider jegliche paläographische Bestimmung.