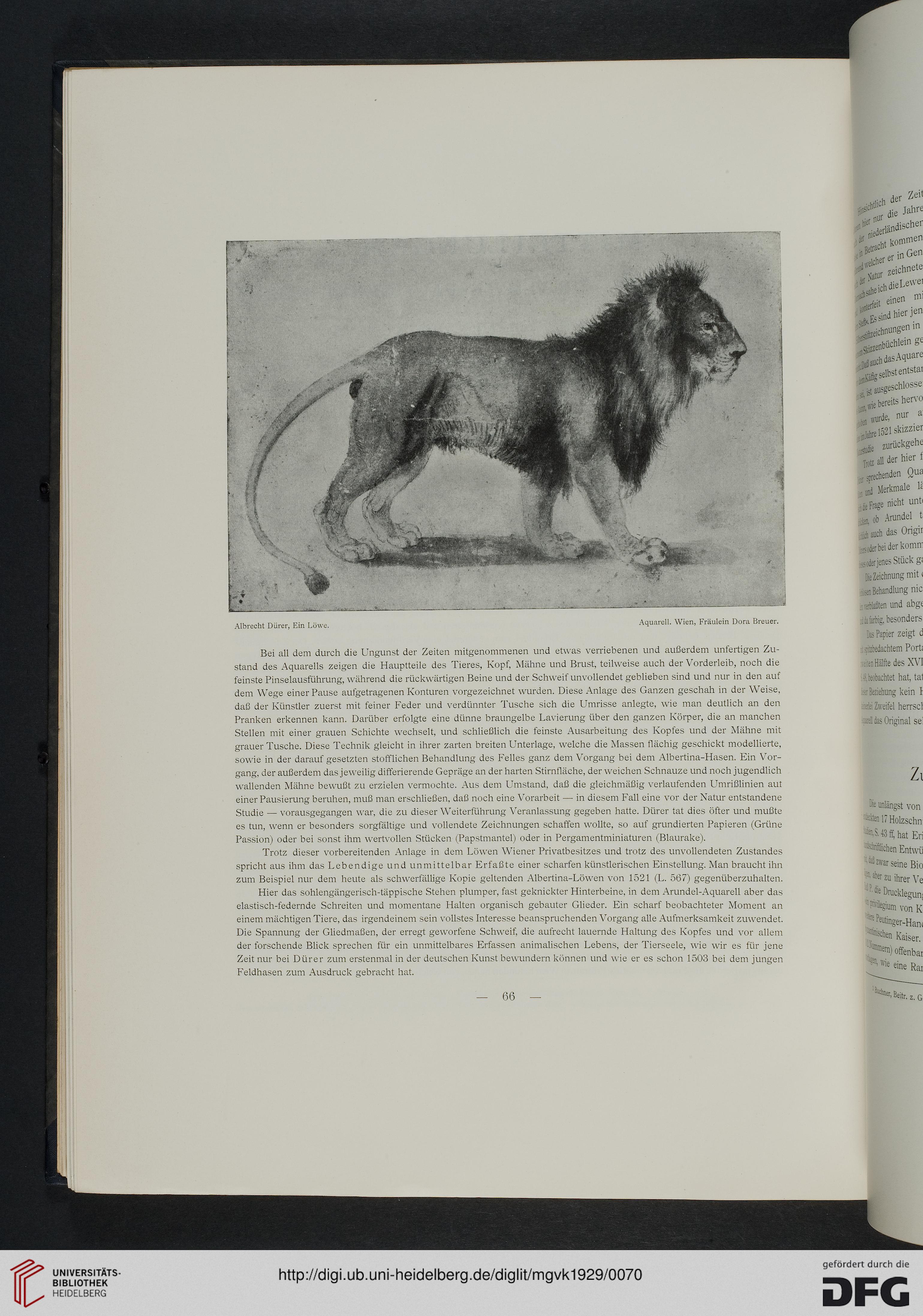

Albrecht Dürer, Ein Lüwe.

Aquarell. Wien, Fräulein Dora Breuer.

Bei all dem durch die Ungunst der Zeiten mitgenommenen und etwas verriebenen und außerdem unfertigen Zu-

stand des Aquarells zeigen die Hauptteile des Tieres, Kopf, Mähne und Brust, teilweise auch der Vorderleib, noch die

feinste Pinselausführung, während die rückwärtigen Beine und der Schweif unvollendet geblieben sind und nur in den auf

dem Wege einer Pause aufgetragenen Konturen vorgezeichnet wurden. Diese Anlage des Ganzen geschah in der Weise,

daß der Künstler zuerst mit feiner Feder und verdünnter Tusche sich die Umrisse anlegte, wie man deutlich an den

Pranken erkennen kann. Darüber erfolgte eine dünne braungelbe Lavierung über den ganzen Körper, die an manchen

Stellen mit einer grauen Schichte wechselt, und schließlich die feinste Ausarbeitung des Kopfes und der Mähne mit

grauer Tusche. Diese Technik gleicht in ihrer zarten breiten Unterlage, welche die Massen flächig geschickt modellierte,

sowie in der darauf gesetzten stofflichen Behandlung des Felles ganz dem Vorgang bei dem Albertina-Hasen. Ein Vor-

gang, der außerdem das jeweilig differierende Gepräge an der harten Stirnfläche, der weichen Schnauze und noch jugendlich

wallenden Mähne bewußt zu erzielen vermochte. Aus dem Umstand, daß die gleichmäßig verlaufenden Umrißlinien aut

einer Pausierung beruhen, muß man erschließen, daß noch eine Vorarbeit — in diesem Fall eine vor der Natur entstandene

Studie — vorausgegangen war, die zu dieser Weiterführung Veranlassung gegeben hatte. Dürer tat dies öfter und mußte

es tun, wenn er besonders sorgfältige und vollendete Zeichnungen schaffen wollte, so auf grundierten Papieren (Grüne

Passion) oder bei sonst ihm wertvollen Stücken (Papstmantel) oder in Pergamentminiaturen (Blaurake).

Trotz dieser vorbereitenden Anlage in dem Löwen Wiener Privatbesitzes und trotz des unvollendeten Zustandes

spricht aus ihm das Lebendige und unmittelbar Erfaßte einer scharfen künstlerischen Einstellung. Man braucht ihn

zum Beispiel nur dem heute als schwerfällige Kopie geltenden Albertina-Löwen von 1521 (L. 567) gegenüberzuhalten.

Hier das sohlengängerisch-täppische Stehen plumper, fast geknickter Hinterbeine, in dem Arundel-Aquarell aber das

elastisch-federnde Schreiten und momentane Halten organisch gebauter Glieder. Ein scharf beobachteter Moment an

einem mächtigen Tiere, das irgendeinem sein vollstes Interesse beanspruchenden Vorgang alle Aufmerksamkeit zuwendet.

Die Spannung der Gliedmaßen, der erregt geworfene Schweif, die aufrecht lauernde Haltung des Kopfes und vor allem

der forschende Blick sprechen für ein unmittelbares Erfassen animalischen Lebens, der Tierseele, wie wir es für jene

Zeit nur bei Dürer zum erstenmal in der deutschen Kunst bewundern können und wie er es schon 1503 bei dem jungen

Feldhasen zum Ausdruck gebracht hat.

i, der Zeit

Jahre

»' icher er in Gen

«.erfeiteinen

'^en in

>nbüchlemge

iadasAquare

.Vstentsta,

% ausgesehene

itwe bereits nervo

S** nur.a

ffl,ahrel521sklZzier

' Trotz all der hier

., sprechenden Qua

"-und Merkmale 1

■ ie Frage nicht und

w ob Arundel t

jk auch das Origir

:Eo<ler bei der komrr

-«oder jenes Stück g

Bezeichnung mit

,» Behandlung nie

•arblafa und ;

besonders

Das Papier zeigt d

■ gedachtem Port

nWa des XVI

i beobachtet hat, tal

Beziehung kein l

■da Zweifel herrscl

■ri das Original se

Me unlängst von

t*tal7Holzschn

*tf43 ff, hat Er

*»henEntwii

'■^warseine Bio

zu ihrer Ve

;Pji«Drucklegun

'%umvonK

;:ilPa%er-Han,

f8** Kaiser.

J*ni) offenbar

; eine Rar

— 66 —

:,,lhas'.Beitr.2.G

Aquarell. Wien, Fräulein Dora Breuer.

Bei all dem durch die Ungunst der Zeiten mitgenommenen und etwas verriebenen und außerdem unfertigen Zu-

stand des Aquarells zeigen die Hauptteile des Tieres, Kopf, Mähne und Brust, teilweise auch der Vorderleib, noch die

feinste Pinselausführung, während die rückwärtigen Beine und der Schweif unvollendet geblieben sind und nur in den auf

dem Wege einer Pause aufgetragenen Konturen vorgezeichnet wurden. Diese Anlage des Ganzen geschah in der Weise,

daß der Künstler zuerst mit feiner Feder und verdünnter Tusche sich die Umrisse anlegte, wie man deutlich an den

Pranken erkennen kann. Darüber erfolgte eine dünne braungelbe Lavierung über den ganzen Körper, die an manchen

Stellen mit einer grauen Schichte wechselt, und schließlich die feinste Ausarbeitung des Kopfes und der Mähne mit

grauer Tusche. Diese Technik gleicht in ihrer zarten breiten Unterlage, welche die Massen flächig geschickt modellierte,

sowie in der darauf gesetzten stofflichen Behandlung des Felles ganz dem Vorgang bei dem Albertina-Hasen. Ein Vor-

gang, der außerdem das jeweilig differierende Gepräge an der harten Stirnfläche, der weichen Schnauze und noch jugendlich

wallenden Mähne bewußt zu erzielen vermochte. Aus dem Umstand, daß die gleichmäßig verlaufenden Umrißlinien aut

einer Pausierung beruhen, muß man erschließen, daß noch eine Vorarbeit — in diesem Fall eine vor der Natur entstandene

Studie — vorausgegangen war, die zu dieser Weiterführung Veranlassung gegeben hatte. Dürer tat dies öfter und mußte

es tun, wenn er besonders sorgfältige und vollendete Zeichnungen schaffen wollte, so auf grundierten Papieren (Grüne

Passion) oder bei sonst ihm wertvollen Stücken (Papstmantel) oder in Pergamentminiaturen (Blaurake).

Trotz dieser vorbereitenden Anlage in dem Löwen Wiener Privatbesitzes und trotz des unvollendeten Zustandes

spricht aus ihm das Lebendige und unmittelbar Erfaßte einer scharfen künstlerischen Einstellung. Man braucht ihn

zum Beispiel nur dem heute als schwerfällige Kopie geltenden Albertina-Löwen von 1521 (L. 567) gegenüberzuhalten.

Hier das sohlengängerisch-täppische Stehen plumper, fast geknickter Hinterbeine, in dem Arundel-Aquarell aber das

elastisch-federnde Schreiten und momentane Halten organisch gebauter Glieder. Ein scharf beobachteter Moment an

einem mächtigen Tiere, das irgendeinem sein vollstes Interesse beanspruchenden Vorgang alle Aufmerksamkeit zuwendet.

Die Spannung der Gliedmaßen, der erregt geworfene Schweif, die aufrecht lauernde Haltung des Kopfes und vor allem

der forschende Blick sprechen für ein unmittelbares Erfassen animalischen Lebens, der Tierseele, wie wir es für jene

Zeit nur bei Dürer zum erstenmal in der deutschen Kunst bewundern können und wie er es schon 1503 bei dem jungen

Feldhasen zum Ausdruck gebracht hat.

i, der Zeit

Jahre

»' icher er in Gen

«.erfeiteinen

'^en in

>nbüchlemge

iadasAquare

.Vstentsta,

% ausgesehene

itwe bereits nervo

S** nur.a

ffl,ahrel521sklZzier

' Trotz all der hier

., sprechenden Qua

"-und Merkmale 1

■ ie Frage nicht und

w ob Arundel t

jk auch das Origir

:Eo<ler bei der komrr

-«oder jenes Stück g

Bezeichnung mit

,» Behandlung nie

•arblafa und ;

besonders

Das Papier zeigt d

■ gedachtem Port

nWa des XVI

i beobachtet hat, tal

Beziehung kein l

■da Zweifel herrscl

■ri das Original se

Me unlängst von

t*tal7Holzschn

*tf43 ff, hat Er

*»henEntwii

'■^warseine Bio

zu ihrer Ve

;Pji«Drucklegun

'%umvonK

;:ilPa%er-Han,

f8** Kaiser.

J*ni) offenbar

; eine Rar

— 66 —

:,,lhas'.Beitr.2.G