Copyright by Rieh. Bong, Berlin. 29. 1. 1914. Alle Rechte, auch das der Übersetzung in andere Sprachen, sind den Urhebern Vorbehalten.

Berliner I^onzertleben 1913/14.

Erster Vierteljahrsbericht von Dr. Paul Ertel.

„Wächst sie in des Himmels Höhen riesengroß! Hoff-

nungslos weicht der Mensch der Götterstärke“. Es scheint

fast, als habe Schiller diese bekannten Glockenworte

auf die Berliner Konzertsaison dieses Winters gemünzt.

Ben Akiba hat sich diesmal selbst desavouiert; denn

einen ähnlichen musikalischen Wutanfall wie jetzt

hat die Reichshauptstadt trotz aller vorangegangenen

Paroxysmen nicht erlebt. Hoffnungslos weicht der Mensch

dieser „Stärke“. Denn wirklich ist die stärkste aller

Saisons hereingebrochen, wehr- und machtlos müssen

wir solchen Riesensturm an Musik an uns vorübergehen

lassen. Armes Berlin, in dem die Musik herrscht,

wie wohl in keiner anderen Hauptstadt der Welt.

Zu allem Überfluß ist noch ein neuer, übrigens ganz

netter Saal, der „Meistersaal“ (hoffentlich fällt

hier nomen et omen zusammen) hinzugekommeu,,

und der lange nicht mehr zu Konzertzwecken

benutzte Raum der „Gesellschaft der Freunde“

ist auch wieder aufgelebt. Hoffnungslos weicht

der Mensch den etwa 28 Sälen unserer Metropole,

die für Musik in Betracht kommen. Wen wundert

es dann noch, wenn während der Hauptflut „täg-

lich“ nur 10—14 Konzerte am gleichen Abend an-

gesagt sind? Solche Massenkonzentrationen von

Musik muß der Kritiker nun einmal als ein unab-

wendbares Schicksal hinnehmen; aber er findet

sich darein, indem er dann täglich trotzdem nur

zwei, höchstens aber drei Veranstaltungen auf-

sucht, die er für die wichtigsten hält.

Trotz des riesengroßen Anwachsens der Kon-

zerte ist dieser Winter aber doch aus einem

Grunde sehr bedeutsam; denn die Qualität hat

gegen früher ganz außerordentlich gewonnen. Ich

entsinne mich keines Winters, der eine solche

Fülle wirklich guter Konzerte bereits gebracht

hätte, wie dieser. Beinahe jeder Abend ließ

irgendwo einen schönen Genuß aufkommen, und

wohl noch nie mögen so viele hervorragende

Künstler oft fast unmittelbar hintereinander die

Berliner Konzertsäle bevölkert haben wie jetzt.

Das ist natürlich ein höchst erfreuliches Zeichen!

Daß daneben sich allerdings auch eine Menge

Dilettanten oder wenigstens angehender Künstler

tummelte, ist selbstverständlich und ändert an der

Tatsache gar nichts. Wo viel Weizen, da ist auch

viel Spreu. Diese dii minorum gentium sind uns

aber hier ganz gleichgültig. An dieser Stelle hat

nur die Auslese Platz.

Die Königliche Kapelle steht bei den stets

ausabonnierten Sinfonie-Konzerten wie immer im

Zeichen Richard Strauß’. Er ist nicht nur der

magische Kassengott, sondern auch der magische

Musikgott, der die Massen in seinen Bann schlägt,

selbst wenn er ihnen allzu modern kommt. Der

Meister hat sich diesmal nur mit zwei Tonwerken

(Zarathustra und Don Juan) an den Platz der Sonne

gesetzt, alles andere überließ er einem halb klassi-

schen, halb modernen Programm. Das erste Kon-

zert gilt regelmäßig als eine Verbeugung vor unseren

großen Tonheroen, ein altes Herkommen, um die

meist klassisch gesinnten Hörer noch nicht zu sehr

zu erschrecken. Aber schon am zweiten Abend brauste

der moderne Sturm dahin, und zwar mit einem der besten

Werke, die Gustav Mahler geschaffen, seinem „Lied

von der Erde“. Darin liegt eine Welt voll tiefer Emp-

findungen und eine großartige Technik zugleich, wie sie

in keinem Verhältnis zu der unglückseligen „Neunten

Sinfonie“ desselben Autors steht. Nur der Fachmusiker

sieht und weiß es, wie Mahler hier aus einem Motive

von wenigen Noten mit ungeheurer Phantasie etwas

Großes und teilweise Erhabenes geschaffen hat. Ich

glaube, das „Lied von der Erde“ wird bleiben. Der

dritte Abend brachte u. a. eine Wiederbelebung der

hübschen melancholischen Serenade in D von Robert

Volkmann, die einst ein gutes Repertoirestück war und

heute schon fast vergessen ist. Herr Kammervirtuose

Dechert spielte den Violon-

cellpart darin wundervoll.

Das nächste Konzert wurde

zum Teil Max Reger ab-

getreten, der nicht nur soli-

stisch in dem von dem

von ihm bearbeiteten dritten

Brandenburgischen Konzert

von Bach mitwirkte, sondern

auch seine eigenen „Miller-

Variationen“ dirigierte. Die-

ses Opus 100 wird mit vielem

Recht als das Beste an-

gesehen, das Reger bisher

publiziert hat. Es ist rein

technisch glänzend gemacht

und auch meist sehr schön

instrumentiert. Der einzige

Vorwurf trifft die allzugroße

Länge, die dadurch noch deut-

licher unterstrichen wird,

daß einige Varianten gar zu

gleichmäßig in der Stim-

mung ausgefallen sind. Um

die Wende des 19. Dezember

herum wird altem Brauche

gemäß in den großen Or-

chesterabenden der Geist

Beethovens lebendig, dies-

mal auch mit seiner nicht

oft gehörten Prometheus-

musik.

Ein zweiter musikali-

scher Abgott der Berliner ist

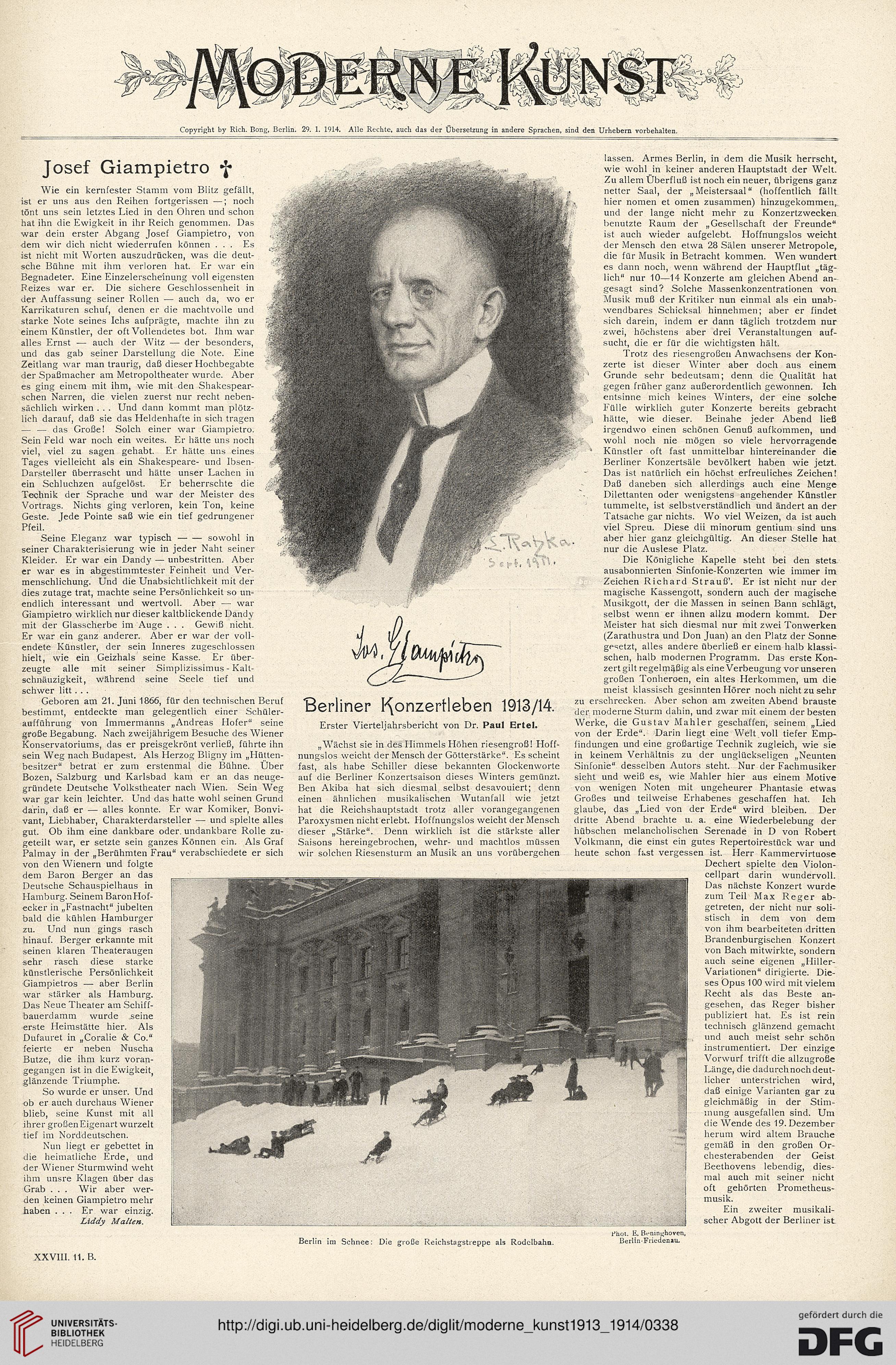

Josef Giampietro

Wie ein kernfester Stamm vom Blitz gefällt,

ist er uns aus den Reihen fortgerissen —; noch

tönt uns sein letztes Lied in den Ohren und schon

hat ihn die Ewigkeit in ihr Reich genommen. Das

war dein erster Abgang Josef Giampietro, von

dem wir dich nicht wiederrufen können ... Es

ist nicht mit Worten auszudrücken, was die deut-

sche Bühne mit ihm verloren hat. Er war ein

Begnadeter. Eine Einzelerscheinung voll eigensten

Reizes war er. Die sichere Geschlossenheit in

der Auffassung seiner Rollen — auch da, wo er

Karrikaturen schuf, denen er die machtvolle und

starke Note seines Ichs aufprägte, machte ihn zu

einem Künstler, der oft Vollendetes bot. Ihm war

alles Ernst — auch der Witz — der besonders,

und das gab seiner Darstellung die Note. Eine

Zeitlang war man traurig, daß dieser Hochbegabte

der Spaßmacher am Metropoltheater wurde. Aber

es ging einem mit ihm, wie mit den Shakespear-

schen Narren, die vielen zuerst nur recht neben-

sächlich wirken . . . Und dann kommt man plötz-

lich darauf, daß sie das Heldenhafte in sich tragen

— — das Große! Solch einer war Giampietro.

Sein Feld war noch ein weites. Er hätte uns noch

viel, viel zu sagen gehabt. Er hätte uns eines

Tages vielleicht als ein Shakespeare- und Ibsen-

Darsteller überrascht und hätte unser Lachen in

ein Schluchzen aufgelöst. Er beherrschte die

Technik der Sprache und war der Meister des

Vortrags. Nichts ging verloren, kein Ton, keine

Geste. Jede Pointe saß wie ein tief gedrungener

Pfeil.

Seine Eleganz war typisch — — sowohl in

seiner Charakterisierung wie in jeder Naht seiner

Kleider. Er war ein Dandy — unbestritten. Aber

er war es in abgestimmtester Feinheit und Ver-

menschlichung. Und die Unabsichtlichkeit mit der

dies zutage trat, machte seine Persönlichkeit so un-

endlich interessant und wertvoll. Aber — war

Giampietro wirklich nur dieser kaltblickende Dandy

mit der Glasscherbe im Auge . . . Gewiß nicht.

Er war ein ganz anderer. Aber er war der voll-

endete Künstler, der sein Inneres zugeschlossen

hielt, wie ein Geizhals seine Kasse. Er über-

zeugte alle mit seiner Simplizissimus - Kalt-

schnäuzigkeit, während seine Seele tief und

schwer litt . . .

Geboren am 21. Juni 1866, für den technischen Beruf

bestimmt, entdeckte man gelegentlich einer Schüler-

aufführung von Immermanns „Andreas Hofer“ seine

große Begabung. Nach zweijährigem Besuche des Wiener

Konservatoriums, das er preisgekrönt verließ, führte ihn

sein Weg nach Budapest. Als Herzog Bligny im „Hütten-

besitzer“ betrat er zum erstenmal die Bühne. Über

Bozen, Salzburg und Karlsbad kam er an das neuge-

gründete Deutsche Volkstheater nach Wien. Sein Weg

war gar kein leichter. Und das hatte wohl seinen Grund

darin, daß er — alles konnte. Er war Komiker, Bonvi-

vant, Liebhaber, Charakterdarsteller — und spielte alles

gut. Ob ihm eine dankbare oder, undankbare Rolle zu-

geteilt war, er setzte sein ganzes Können ein. Als Graf

Palmay in der „Berühmten Frau“ verabschiedete er sich

von den Wienern und folgte

dem Baron Berger an das

Deutsche Schauspielhaus in

Hamburg. Seinem Baron Hof-

ecker in „Fastnacht“ jubelten

bald die kühlen Plamburger

zu. Und nun gings rasch

hinauf. Berger erkannte mit

seinen klaren Theateraugen

sehr rasch diese starke

künstlerische Persönlichkeit

Giampietros — aber Berlin

war stärker als Hamburg.

Das Neue Theater am Schiff-

bauerdamm wurde seine

erste Heimstätte hier. Als

Dufauret in „Coralie & Co.“

feierte er neben Nuscha

Butze, die ihm kurz voran-

gegangen ist in die Ewigkeit,

glänzende Triumphe.

So wurde er unser. Und

ob er auch durchaus Wiener

blieb, seine Kunst mit all

ihrer großen Eigenart wurzelt

tief im Norddeutschen.

Nun liegt er gebettet in

die heimatliche Erde, und

der Wiener Sturmwind weht

ihm unsre Klagen über das

Grab . . . Wir aber wer-

den keinen Giampietro mehr

haben ... Er war einzig.

Liddy Malten.

phoi. E. Benin^hoven,

Berlin-Friedenau.

XXVIII. 11. B.

Berlin im Schnee: Die große Reichstagstreppe als Rodelbahn.

Berliner I^onzertleben 1913/14.

Erster Vierteljahrsbericht von Dr. Paul Ertel.

„Wächst sie in des Himmels Höhen riesengroß! Hoff-

nungslos weicht der Mensch der Götterstärke“. Es scheint

fast, als habe Schiller diese bekannten Glockenworte

auf die Berliner Konzertsaison dieses Winters gemünzt.

Ben Akiba hat sich diesmal selbst desavouiert; denn

einen ähnlichen musikalischen Wutanfall wie jetzt

hat die Reichshauptstadt trotz aller vorangegangenen

Paroxysmen nicht erlebt. Hoffnungslos weicht der Mensch

dieser „Stärke“. Denn wirklich ist die stärkste aller

Saisons hereingebrochen, wehr- und machtlos müssen

wir solchen Riesensturm an Musik an uns vorübergehen

lassen. Armes Berlin, in dem die Musik herrscht,

wie wohl in keiner anderen Hauptstadt der Welt.

Zu allem Überfluß ist noch ein neuer, übrigens ganz

netter Saal, der „Meistersaal“ (hoffentlich fällt

hier nomen et omen zusammen) hinzugekommeu,,

und der lange nicht mehr zu Konzertzwecken

benutzte Raum der „Gesellschaft der Freunde“

ist auch wieder aufgelebt. Hoffnungslos weicht

der Mensch den etwa 28 Sälen unserer Metropole,

die für Musik in Betracht kommen. Wen wundert

es dann noch, wenn während der Hauptflut „täg-

lich“ nur 10—14 Konzerte am gleichen Abend an-

gesagt sind? Solche Massenkonzentrationen von

Musik muß der Kritiker nun einmal als ein unab-

wendbares Schicksal hinnehmen; aber er findet

sich darein, indem er dann täglich trotzdem nur

zwei, höchstens aber drei Veranstaltungen auf-

sucht, die er für die wichtigsten hält.

Trotz des riesengroßen Anwachsens der Kon-

zerte ist dieser Winter aber doch aus einem

Grunde sehr bedeutsam; denn die Qualität hat

gegen früher ganz außerordentlich gewonnen. Ich

entsinne mich keines Winters, der eine solche

Fülle wirklich guter Konzerte bereits gebracht

hätte, wie dieser. Beinahe jeder Abend ließ

irgendwo einen schönen Genuß aufkommen, und

wohl noch nie mögen so viele hervorragende

Künstler oft fast unmittelbar hintereinander die

Berliner Konzertsäle bevölkert haben wie jetzt.

Das ist natürlich ein höchst erfreuliches Zeichen!

Daß daneben sich allerdings auch eine Menge

Dilettanten oder wenigstens angehender Künstler

tummelte, ist selbstverständlich und ändert an der

Tatsache gar nichts. Wo viel Weizen, da ist auch

viel Spreu. Diese dii minorum gentium sind uns

aber hier ganz gleichgültig. An dieser Stelle hat

nur die Auslese Platz.

Die Königliche Kapelle steht bei den stets

ausabonnierten Sinfonie-Konzerten wie immer im

Zeichen Richard Strauß’. Er ist nicht nur der

magische Kassengott, sondern auch der magische

Musikgott, der die Massen in seinen Bann schlägt,

selbst wenn er ihnen allzu modern kommt. Der

Meister hat sich diesmal nur mit zwei Tonwerken

(Zarathustra und Don Juan) an den Platz der Sonne

gesetzt, alles andere überließ er einem halb klassi-

schen, halb modernen Programm. Das erste Kon-

zert gilt regelmäßig als eine Verbeugung vor unseren

großen Tonheroen, ein altes Herkommen, um die

meist klassisch gesinnten Hörer noch nicht zu sehr

zu erschrecken. Aber schon am zweiten Abend brauste

der moderne Sturm dahin, und zwar mit einem der besten

Werke, die Gustav Mahler geschaffen, seinem „Lied

von der Erde“. Darin liegt eine Welt voll tiefer Emp-

findungen und eine großartige Technik zugleich, wie sie

in keinem Verhältnis zu der unglückseligen „Neunten

Sinfonie“ desselben Autors steht. Nur der Fachmusiker

sieht und weiß es, wie Mahler hier aus einem Motive

von wenigen Noten mit ungeheurer Phantasie etwas

Großes und teilweise Erhabenes geschaffen hat. Ich

glaube, das „Lied von der Erde“ wird bleiben. Der

dritte Abend brachte u. a. eine Wiederbelebung der

hübschen melancholischen Serenade in D von Robert

Volkmann, die einst ein gutes Repertoirestück war und

heute schon fast vergessen ist. Herr Kammervirtuose

Dechert spielte den Violon-

cellpart darin wundervoll.

Das nächste Konzert wurde

zum Teil Max Reger ab-

getreten, der nicht nur soli-

stisch in dem von dem

von ihm bearbeiteten dritten

Brandenburgischen Konzert

von Bach mitwirkte, sondern

auch seine eigenen „Miller-

Variationen“ dirigierte. Die-

ses Opus 100 wird mit vielem

Recht als das Beste an-

gesehen, das Reger bisher

publiziert hat. Es ist rein

technisch glänzend gemacht

und auch meist sehr schön

instrumentiert. Der einzige

Vorwurf trifft die allzugroße

Länge, die dadurch noch deut-

licher unterstrichen wird,

daß einige Varianten gar zu

gleichmäßig in der Stim-

mung ausgefallen sind. Um

die Wende des 19. Dezember

herum wird altem Brauche

gemäß in den großen Or-

chesterabenden der Geist

Beethovens lebendig, dies-

mal auch mit seiner nicht

oft gehörten Prometheus-

musik.

Ein zweiter musikali-

scher Abgott der Berliner ist

Josef Giampietro

Wie ein kernfester Stamm vom Blitz gefällt,

ist er uns aus den Reihen fortgerissen —; noch

tönt uns sein letztes Lied in den Ohren und schon

hat ihn die Ewigkeit in ihr Reich genommen. Das

war dein erster Abgang Josef Giampietro, von

dem wir dich nicht wiederrufen können ... Es

ist nicht mit Worten auszudrücken, was die deut-

sche Bühne mit ihm verloren hat. Er war ein

Begnadeter. Eine Einzelerscheinung voll eigensten

Reizes war er. Die sichere Geschlossenheit in

der Auffassung seiner Rollen — auch da, wo er

Karrikaturen schuf, denen er die machtvolle und

starke Note seines Ichs aufprägte, machte ihn zu

einem Künstler, der oft Vollendetes bot. Ihm war

alles Ernst — auch der Witz — der besonders,

und das gab seiner Darstellung die Note. Eine

Zeitlang war man traurig, daß dieser Hochbegabte

der Spaßmacher am Metropoltheater wurde. Aber

es ging einem mit ihm, wie mit den Shakespear-

schen Narren, die vielen zuerst nur recht neben-

sächlich wirken . . . Und dann kommt man plötz-

lich darauf, daß sie das Heldenhafte in sich tragen

— — das Große! Solch einer war Giampietro.

Sein Feld war noch ein weites. Er hätte uns noch

viel, viel zu sagen gehabt. Er hätte uns eines

Tages vielleicht als ein Shakespeare- und Ibsen-

Darsteller überrascht und hätte unser Lachen in

ein Schluchzen aufgelöst. Er beherrschte die

Technik der Sprache und war der Meister des

Vortrags. Nichts ging verloren, kein Ton, keine

Geste. Jede Pointe saß wie ein tief gedrungener

Pfeil.

Seine Eleganz war typisch — — sowohl in

seiner Charakterisierung wie in jeder Naht seiner

Kleider. Er war ein Dandy — unbestritten. Aber

er war es in abgestimmtester Feinheit und Ver-

menschlichung. Und die Unabsichtlichkeit mit der

dies zutage trat, machte seine Persönlichkeit so un-

endlich interessant und wertvoll. Aber — war

Giampietro wirklich nur dieser kaltblickende Dandy

mit der Glasscherbe im Auge . . . Gewiß nicht.

Er war ein ganz anderer. Aber er war der voll-

endete Künstler, der sein Inneres zugeschlossen

hielt, wie ein Geizhals seine Kasse. Er über-

zeugte alle mit seiner Simplizissimus - Kalt-

schnäuzigkeit, während seine Seele tief und

schwer litt . . .

Geboren am 21. Juni 1866, für den technischen Beruf

bestimmt, entdeckte man gelegentlich einer Schüler-

aufführung von Immermanns „Andreas Hofer“ seine

große Begabung. Nach zweijährigem Besuche des Wiener

Konservatoriums, das er preisgekrönt verließ, führte ihn

sein Weg nach Budapest. Als Herzog Bligny im „Hütten-

besitzer“ betrat er zum erstenmal die Bühne. Über

Bozen, Salzburg und Karlsbad kam er an das neuge-

gründete Deutsche Volkstheater nach Wien. Sein Weg

war gar kein leichter. Und das hatte wohl seinen Grund

darin, daß er — alles konnte. Er war Komiker, Bonvi-

vant, Liebhaber, Charakterdarsteller — und spielte alles

gut. Ob ihm eine dankbare oder, undankbare Rolle zu-

geteilt war, er setzte sein ganzes Können ein. Als Graf

Palmay in der „Berühmten Frau“ verabschiedete er sich

von den Wienern und folgte

dem Baron Berger an das

Deutsche Schauspielhaus in

Hamburg. Seinem Baron Hof-

ecker in „Fastnacht“ jubelten

bald die kühlen Plamburger

zu. Und nun gings rasch

hinauf. Berger erkannte mit

seinen klaren Theateraugen

sehr rasch diese starke

künstlerische Persönlichkeit

Giampietros — aber Berlin

war stärker als Hamburg.

Das Neue Theater am Schiff-

bauerdamm wurde seine

erste Heimstätte hier. Als

Dufauret in „Coralie & Co.“

feierte er neben Nuscha

Butze, die ihm kurz voran-

gegangen ist in die Ewigkeit,

glänzende Triumphe.

So wurde er unser. Und

ob er auch durchaus Wiener

blieb, seine Kunst mit all

ihrer großen Eigenart wurzelt

tief im Norddeutschen.

Nun liegt er gebettet in

die heimatliche Erde, und

der Wiener Sturmwind weht

ihm unsre Klagen über das

Grab . . . Wir aber wer-

den keinen Giampietro mehr

haben ... Er war einzig.

Liddy Malten.

phoi. E. Benin^hoven,

Berlin-Friedenau.

XXVIII. 11. B.

Berlin im Schnee: Die große Reichstagstreppe als Rodelbahn.