]>[ ARTE L'ALEOETRUSCA IN STI LE PROTOIONICO

278

Sull'anfora Bourguignon la figura di Eos, con

il corpo a due terzi ed il volto e le gambe di pieno

profilo a destra, è concepita nell'istante immediato

in cui lui spiccato il volo, tenendo stretto con ambo

le braccia il corpo del figlio ignudo, che essa contem-

pla in atteggiamento di dolore. Sotto questo mede-

simo schema è figurata Eos addolorata che sostiene

amorosamente e contempla il corpo del figlio in uno

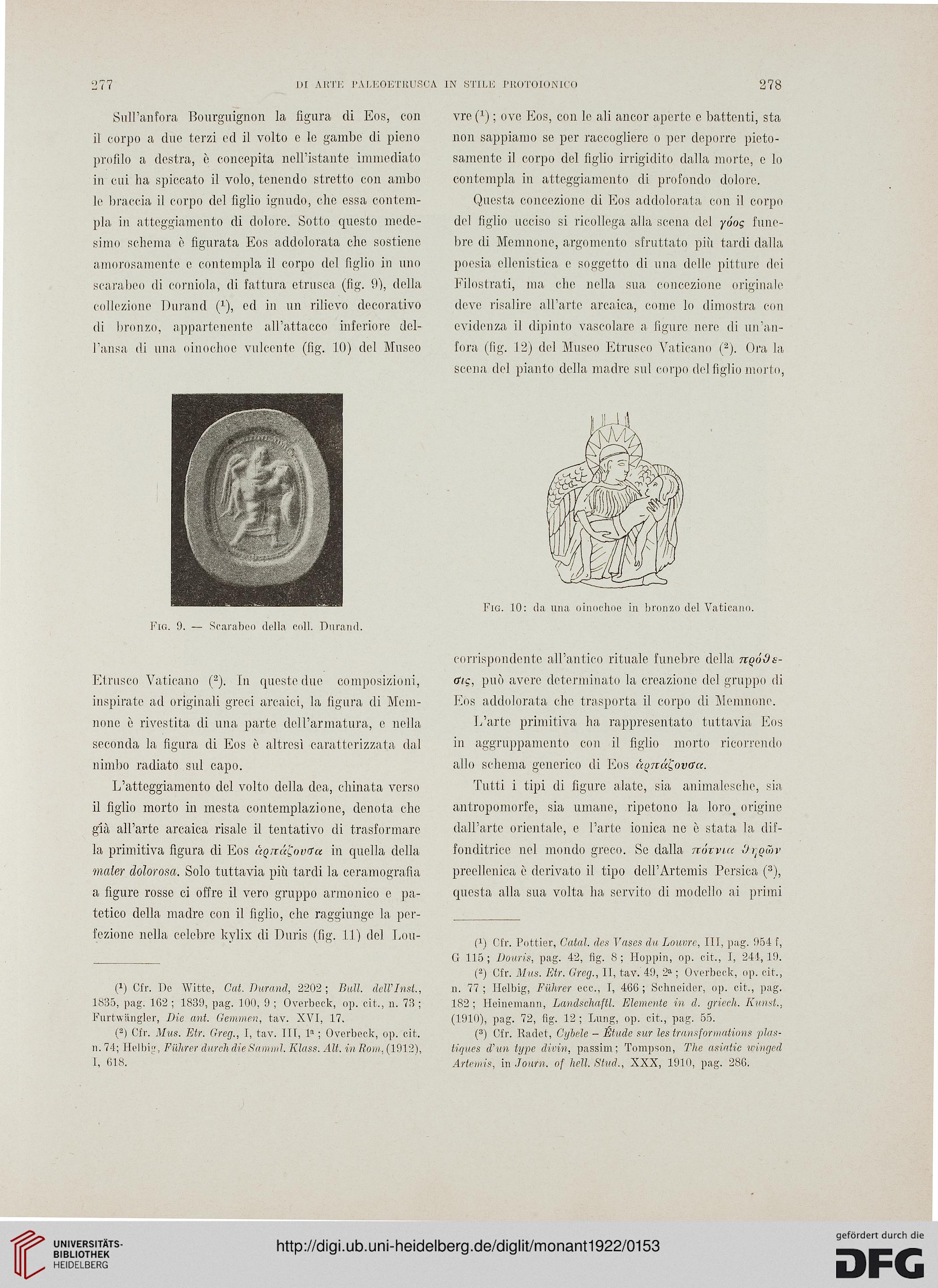

scarabeo di corniola, di fattura etnisca (fìg. 10, della,

collezione Durami (]), ed in un rilievo decorativo

di bronzo, appartenente all'attacco inferiore del-

l'ansa di una. oinochoe vulcente (fig. 10) del Museo

l'ic. '.). — Scarabeo della culi. Durami.

Etrusco Vaticano (2). In queste due composizioni,

inspirale ad originali greci arcaici, la figura di Meni-

none è rivestita di una parte dell'armatura, e nella

seconda la figura di Eos è altresì caratterizzala, dal

nimbo radiato sul capo.

L'atteggiamento del volto della dea, chinata verso

il figlio morto in mesta contemplazione, denota che

già all'arte arcaica risale il tentativo di trasformare

la primitiva figura di Eos ùona^ovta in quella della

maler dolorosa. Solo tuttavia più tardi la ceramografìa

a figure rosse ci offre il vero gruppo armonico e pa-

tetico della madre con il figlio, che raggiunge la per-

fezione nella celebre kylix di Duris (fìg. LI) del Lou-

C1) Cfr. De Wittc, Cat. Duranti, 2202 ; Bull. dell'Inst.,

1835, pag. 162 ; 1839, pag. 100, 9 ; Overbeck, op. eit., n. 73 ;

Furtwangler, Die aut. Gemmen, tav. XVI, 17.

(2) Cfr. Mus. Etr. Greg., I, tav. ITT, la ; Overbeck, op. eit.

n. 74; Helbig, Fuhrer duréh dieSamml. Klass. Alt. in Rom, (191:?),

I, 618.

vre (*) ; ove Eos, con le ali ancor aperte e battenti, sta

non sappiamo se per raccogliere o per deporre pieto-

samente il corpo del figlio irrigidito dalla morte, e lo

contempla in atteggiamento di profondo dolore.

Questa concezione di Eos addolorata con il corpo

del figlio ucciso si ricollega alla scena del yóog fune-

bre di Meninone, argomento sfruttato più tardi dalla

poesia ellenistica, e soggetto di una delle pitture dei

Filostrati, ma che nella sua concezione originale

deve risalire all'arte arcaica, come lo dimostra, con

evidenza il dipinto vascolare a ligure nere di un'an-

fora (fig. 12) del Museo Etrusco Vaticano (2). Ora la

scena del pianto della madre sul corpo del figlio morto(

Fig. 10: da una oinochoe in bronzo del Vaticani).

corrispondente all'antico rituale funebre della nQÓVt-

<Jig, può avere determinato la creazione del gruppo di

Eos addolorata che trasporta il corpo di Memnone.

L'arte primitiva ha rappresentato tuttavia Eos

in aggruppamento con il figlio morto ricorrendo

allo schema generico di Eos ùoncì£ovGa.

Tutti i tipi di figure alate, sia animalesche, sia

antropomorfe, sia umane, ripetono la loro> origine

dall'arte orientale, e l'arte ionica ne ò stata la dif-

fonditrice nel mondo greco. Se dalla nóxvict OrjQwv

preellenica è derivato il tipo dell'Artemis Persica (3),

questa alla sua volta ha servito di modello ai primi

(!) Cfr. Pottier, Calai, des Vasca da Louvre, III, pag. 954 f,

G 115; Douris, pag. 42, fig. 8; Hoppin, op. eit., I, 244,19.

(2) Cfr. Mus. Etr. Greg., II, tav. 49, 2» ; Overbeck, op. eit.,

n. 77 ; Ilelbig, Fuhrer ecc., I, 466 ; Schneider, op. eit, pag.

182; Heinemann, Landschaftl. Elemente in d. griech. Eunst.,

(1910), pag. 72, fìg. 12 ; Lung, op. cit., pag. 55.

(3) Cfr. Radet, Cylele - Étude sur les transformations plas-

tiques d'un type divin, passim; Tompson, The asiatic winged

Artemis, in Joufn. of hell. Stud., XXX, 1910, pag. 286.

278

Sull'anfora Bourguignon la figura di Eos, con

il corpo a due terzi ed il volto e le gambe di pieno

profilo a destra, è concepita nell'istante immediato

in cui lui spiccato il volo, tenendo stretto con ambo

le braccia il corpo del figlio ignudo, che essa contem-

pla in atteggiamento di dolore. Sotto questo mede-

simo schema è figurata Eos addolorata che sostiene

amorosamente e contempla il corpo del figlio in uno

scarabeo di corniola, di fattura etnisca (fìg. 10, della,

collezione Durami (]), ed in un rilievo decorativo

di bronzo, appartenente all'attacco inferiore del-

l'ansa di una. oinochoe vulcente (fig. 10) del Museo

l'ic. '.). — Scarabeo della culi. Durami.

Etrusco Vaticano (2). In queste due composizioni,

inspirale ad originali greci arcaici, la figura di Meni-

none è rivestita di una parte dell'armatura, e nella

seconda la figura di Eos è altresì caratterizzala, dal

nimbo radiato sul capo.

L'atteggiamento del volto della dea, chinata verso

il figlio morto in mesta contemplazione, denota che

già all'arte arcaica risale il tentativo di trasformare

la primitiva figura di Eos ùona^ovta in quella della

maler dolorosa. Solo tuttavia più tardi la ceramografìa

a figure rosse ci offre il vero gruppo armonico e pa-

tetico della madre con il figlio, che raggiunge la per-

fezione nella celebre kylix di Duris (fìg. LI) del Lou-

C1) Cfr. De Wittc, Cat. Duranti, 2202 ; Bull. dell'Inst.,

1835, pag. 162 ; 1839, pag. 100, 9 ; Overbeck, op. eit., n. 73 ;

Furtwangler, Die aut. Gemmen, tav. XVI, 17.

(2) Cfr. Mus. Etr. Greg., I, tav. ITT, la ; Overbeck, op. eit.

n. 74; Helbig, Fuhrer duréh dieSamml. Klass. Alt. in Rom, (191:?),

I, 618.

vre (*) ; ove Eos, con le ali ancor aperte e battenti, sta

non sappiamo se per raccogliere o per deporre pieto-

samente il corpo del figlio irrigidito dalla morte, e lo

contempla in atteggiamento di profondo dolore.

Questa concezione di Eos addolorata con il corpo

del figlio ucciso si ricollega alla scena del yóog fune-

bre di Meninone, argomento sfruttato più tardi dalla

poesia ellenistica, e soggetto di una delle pitture dei

Filostrati, ma che nella sua concezione originale

deve risalire all'arte arcaica, come lo dimostra, con

evidenza il dipinto vascolare a ligure nere di un'an-

fora (fig. 12) del Museo Etrusco Vaticano (2). Ora la

scena del pianto della madre sul corpo del figlio morto(

Fig. 10: da una oinochoe in bronzo del Vaticani).

corrispondente all'antico rituale funebre della nQÓVt-

<Jig, può avere determinato la creazione del gruppo di

Eos addolorata che trasporta il corpo di Memnone.

L'arte primitiva ha rappresentato tuttavia Eos

in aggruppamento con il figlio morto ricorrendo

allo schema generico di Eos ùoncì£ovGa.

Tutti i tipi di figure alate, sia animalesche, sia

antropomorfe, sia umane, ripetono la loro> origine

dall'arte orientale, e l'arte ionica ne ò stata la dif-

fonditrice nel mondo greco. Se dalla nóxvict OrjQwv

preellenica è derivato il tipo dell'Artemis Persica (3),

questa alla sua volta ha servito di modello ai primi

(!) Cfr. Pottier, Calai, des Vasca da Louvre, III, pag. 954 f,

G 115; Douris, pag. 42, fig. 8; Hoppin, op. eit., I, 244,19.

(2) Cfr. Mus. Etr. Greg., II, tav. 49, 2» ; Overbeck, op. eit.,

n. 77 ; Ilelbig, Fuhrer ecc., I, 466 ; Schneider, op. eit, pag.

182; Heinemann, Landschaftl. Elemente in d. griech. Eunst.,

(1910), pag. 72, fìg. 12 ; Lung, op. cit., pag. 55.

(3) Cfr. Radet, Cylele - Étude sur les transformations plas-

tiques d'un type divin, passim; Tompson, The asiatic winged

Artemis, in Joufn. of hell. Stud., XXX, 1910, pag. 286.