'Nr. 2.

Münchner kunsttechnische Blätter.

9

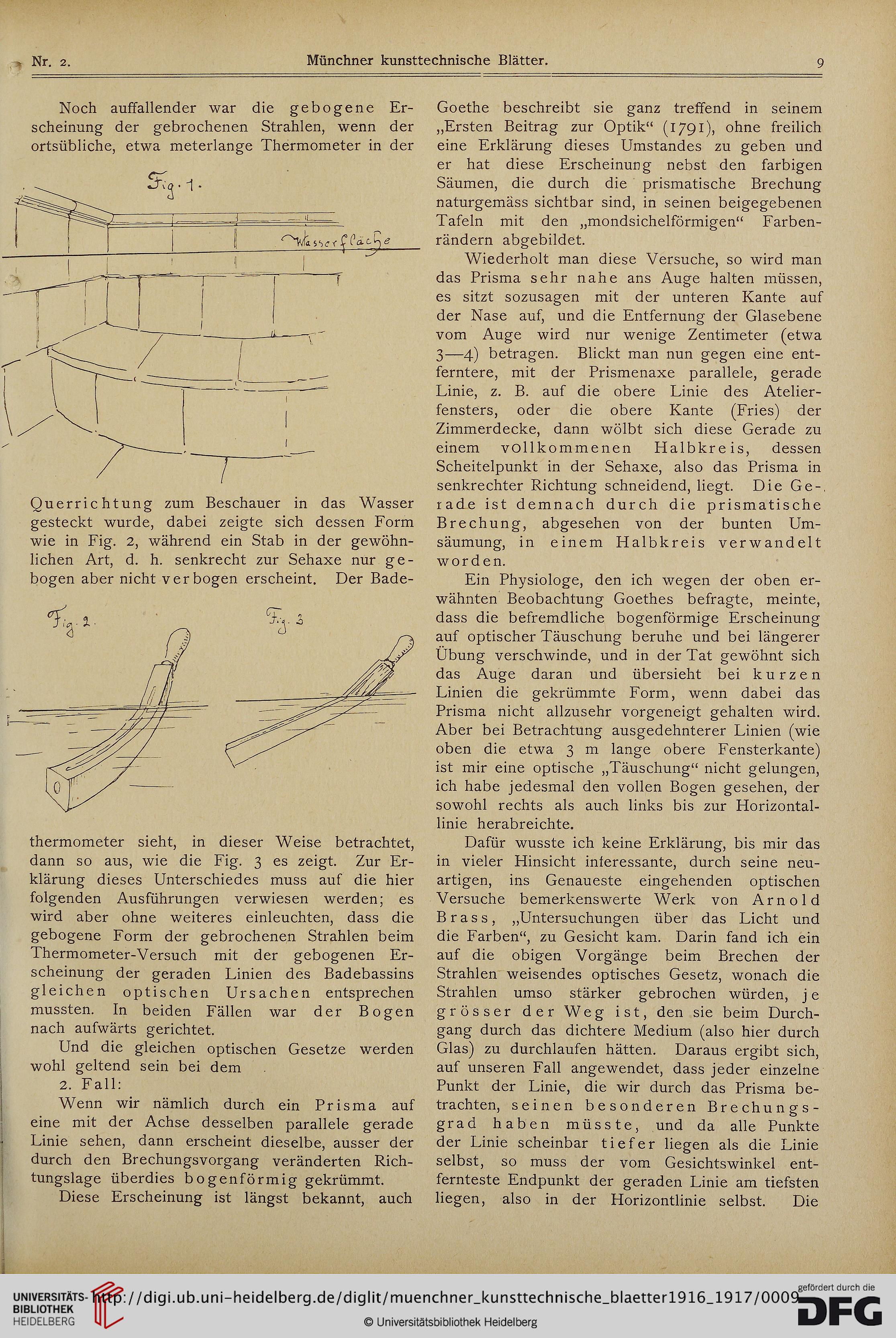

Noch auffallender war die gebogene Er-

scheinung der gebrochenen Strahlen, wenn der

ortsübliche, etwa meterlange Thermometer in der

Querrichtung zum Beschauer in das Wasser

gesteckt wurde, dabei zeigte sich dessen Form

wie in Fig. 2, während ein Stab in der gewöhn-

lichen Art, d. h. senkrecht zur Sehaxe nur ge-

bogen aber nicht verbogen erscheint. Der Bade-

thermometer sieht, in dieser Weise betrachtet,

dann so aus, wie die Fig. ß es zeigt. Zur Er-

klärung dieses Unterschiedes muss auf die hier

folgenden Ausführungen verwiesen werden; es

wird aber ohne weiteres einleuchten, dass die

gebogene Form der gebrochenen Strahlen beim

Thermometer-Versuch mit der gebogenen Er-

scheinung der geraden Linien des Badebassins

gleichen optischen Ursachen entsprechen

mussten. In beiden Fällen war der Bogen

nach aufwärts gerichtet.

Und die gleichen optischen Gesetze werden

wohl geltend sein bei dem

2. Fall:

Wenn wir nämlich durch ein Prisma auf

eine mit der Achse desselben parallele gerade

Linie sehen, dann erscheint dieselbe, ausser der

durch den Brechungsvorgang veränderten Rich-

tungslage überdies bogenförmig gekrümmt.

Diese Erscheinung ist längst bekannt, auch

Goethe beschreibt sie ganz treffend in seinem

„Ersten Beitrag zur Optik" (1791), ohne freilich

eine Erklärung dieses Umstandes zu geben und

er hat diese Erscheinung nebst den farbigen

Säumen, die durch die prismatische Brechung

naturgemäss sichtbar sind, in seinen beigegebenen

Tafeln mit den „mondsichelförmigen" Farben-

rändern abgebildet.

Wiederholt man diese Versuche, so wird man

das Prisma sehr nahe ans Auge halten müssen,

es sitzt sozusagen mit der unteren Kante auf

der Nase auf, und die Entfernung der Glasebene

vom Auge wird nur wenige Zentimeter (etwa

ß-—4) betragen. Blickt man nun gegen eine ent-

ferntere, mit der Prismenaxe parallele, gerade

Linie, z. B. auf die obere Linie des Atelier-

fensters, oder die obere Kante (Fries) der

Zimmerdecke, dann wölbt sich diese Gerade zu

einem vollkommenen Halbkreis, dessen

Scheitelpunkt in der Sehaxe, also das Prisma in

senkrechter Richtung schneidend, liegt. Die Ge-,

rade ist demnach durch die prismatische

Brechung, abgesehen von der bunten Um-

säumung, in einem Halbkreis verwandelt

worden.

Ein Physiologe, den ich wegen der oben er-

wähnten Beobachtung Goethes befragte, meinte,

dass die befremdliche bogenförmige Erscheinung

auf optischer Täuschung beruhe und bei längerer

Übung verschwinde, und in der Tat gewöhnt sich

das Auge daran und übersieht bei kurzen

Linien die gekrümmte Form, wenn dabei das

Prisma nicht allzusehr vorgeneigt gehalten wird.

Aber bei Betrachtung ausgedehnterer Linien (wie

oben die etwa ß m lange obere Fensterkante)

ist mir eine optische „Täuschung" nicht gelungen,

ich habe jedesmal den vollen Bogen gesehen, der

sowohl rechts als auch links bis zur Horizontal-

linie herabreichte.

Dafür wusste ich keine Erklärung, bis mir das

in vieler Hinsicht interessante, durch seine neu-

artigen, ins Genaueste eingehenden optischen

Versuche bemerkenswerte Werk von Arnold

Brass, „Untersuchungen über das Licht und

die Farben", zu Gesicht kam. Darin fand ich ein

auf die obigen Vorgänge beim Brechen der

Strahlen weisendes optisches Gesetz, wonach die

Strahlen umso stärker gebrochen würden, j e

grösser der Weg ist, den sie beim Durch-

gang durch das dichtere Medium (also hier durch

Glas) zu durchlaufen hätten. Daraus ergibt sich,

auf unseren Fall angewendet, dass jeder einzelne

Punkt der Linie, die wir durch das Prisma be-

trachten, seinen besonderen Brechungs-

grad haben müsste, und da alle Punkte

der Linie scheinbar tiefer liegen als die Linie

selbst, so muss der vom Gesichtswinkel ent-

fernteste Endpunkt der geraden Linie am tiefsten

liegen, also in der Horizontlinie selbst. Die

Münchner kunsttechnische Blätter.

9

Noch auffallender war die gebogene Er-

scheinung der gebrochenen Strahlen, wenn der

ortsübliche, etwa meterlange Thermometer in der

Querrichtung zum Beschauer in das Wasser

gesteckt wurde, dabei zeigte sich dessen Form

wie in Fig. 2, während ein Stab in der gewöhn-

lichen Art, d. h. senkrecht zur Sehaxe nur ge-

bogen aber nicht verbogen erscheint. Der Bade-

thermometer sieht, in dieser Weise betrachtet,

dann so aus, wie die Fig. ß es zeigt. Zur Er-

klärung dieses Unterschiedes muss auf die hier

folgenden Ausführungen verwiesen werden; es

wird aber ohne weiteres einleuchten, dass die

gebogene Form der gebrochenen Strahlen beim

Thermometer-Versuch mit der gebogenen Er-

scheinung der geraden Linien des Badebassins

gleichen optischen Ursachen entsprechen

mussten. In beiden Fällen war der Bogen

nach aufwärts gerichtet.

Und die gleichen optischen Gesetze werden

wohl geltend sein bei dem

2. Fall:

Wenn wir nämlich durch ein Prisma auf

eine mit der Achse desselben parallele gerade

Linie sehen, dann erscheint dieselbe, ausser der

durch den Brechungsvorgang veränderten Rich-

tungslage überdies bogenförmig gekrümmt.

Diese Erscheinung ist längst bekannt, auch

Goethe beschreibt sie ganz treffend in seinem

„Ersten Beitrag zur Optik" (1791), ohne freilich

eine Erklärung dieses Umstandes zu geben und

er hat diese Erscheinung nebst den farbigen

Säumen, die durch die prismatische Brechung

naturgemäss sichtbar sind, in seinen beigegebenen

Tafeln mit den „mondsichelförmigen" Farben-

rändern abgebildet.

Wiederholt man diese Versuche, so wird man

das Prisma sehr nahe ans Auge halten müssen,

es sitzt sozusagen mit der unteren Kante auf

der Nase auf, und die Entfernung der Glasebene

vom Auge wird nur wenige Zentimeter (etwa

ß-—4) betragen. Blickt man nun gegen eine ent-

ferntere, mit der Prismenaxe parallele, gerade

Linie, z. B. auf die obere Linie des Atelier-

fensters, oder die obere Kante (Fries) der

Zimmerdecke, dann wölbt sich diese Gerade zu

einem vollkommenen Halbkreis, dessen

Scheitelpunkt in der Sehaxe, also das Prisma in

senkrechter Richtung schneidend, liegt. Die Ge-,

rade ist demnach durch die prismatische

Brechung, abgesehen von der bunten Um-

säumung, in einem Halbkreis verwandelt

worden.

Ein Physiologe, den ich wegen der oben er-

wähnten Beobachtung Goethes befragte, meinte,

dass die befremdliche bogenförmige Erscheinung

auf optischer Täuschung beruhe und bei längerer

Übung verschwinde, und in der Tat gewöhnt sich

das Auge daran und übersieht bei kurzen

Linien die gekrümmte Form, wenn dabei das

Prisma nicht allzusehr vorgeneigt gehalten wird.

Aber bei Betrachtung ausgedehnterer Linien (wie

oben die etwa ß m lange obere Fensterkante)

ist mir eine optische „Täuschung" nicht gelungen,

ich habe jedesmal den vollen Bogen gesehen, der

sowohl rechts als auch links bis zur Horizontal-

linie herabreichte.

Dafür wusste ich keine Erklärung, bis mir das

in vieler Hinsicht interessante, durch seine neu-

artigen, ins Genaueste eingehenden optischen

Versuche bemerkenswerte Werk von Arnold

Brass, „Untersuchungen über das Licht und

die Farben", zu Gesicht kam. Darin fand ich ein

auf die obigen Vorgänge beim Brechen der

Strahlen weisendes optisches Gesetz, wonach die

Strahlen umso stärker gebrochen würden, j e

grösser der Weg ist, den sie beim Durch-

gang durch das dichtere Medium (also hier durch

Glas) zu durchlaufen hätten. Daraus ergibt sich,

auf unseren Fall angewendet, dass jeder einzelne

Punkt der Linie, die wir durch das Prisma be-

trachten, seinen besonderen Brechungs-

grad haben müsste, und da alle Punkte

der Linie scheinbar tiefer liegen als die Linie

selbst, so muss der vom Gesichtswinkel ent-

fernteste Endpunkt der geraden Linie am tiefsten

liegen, also in der Horizontlinie selbst. Die