UNSERE Betrachtung wird sich auf die Einrahmung der

Tafelbilder, auf den eigentlichen Bilderrahmen, den

Holzrahmen, beschränken. Die Einrahmung der Fresken ist

eine eigenartige und entlehnt ihren Stil von dem der Fresko-

malereien. Die antiken Rahmen, die mit der Malerei der

Alten zusammen ein interessantes und schwieriges Kapitel

bieten, lassen wir bei Seite, weil sie bei der Grundverschieden-

heit der antiken von der neueren Malerei für diese nur

geringes praktisches Interesse bieten.

Mit den ältesten Tafelbildern, die uns erhalten sind,

Altartafeln von mäfsiger Gröfse in Breitformat, die bis zum

Anfang des dreizehnten Jahrhunderts zurückgehen, ist der

Rahmen regelmäfsig derart verbunden, dafs er gleich aus dem

vollen Holz der Bildertafel geschnitten ist. Er beschränkt

sich auf ein schmales Profil, das deutlich die Abhängigkeit

von der Steineinrahmung verrät. Diesseits der Alpen erhält

sich diese Sitte, den Rahmen aus der Bildtafel zu schneiden,

bis in das fünfzehnte Jahrhundert; jedoch nur ausnahmsweise

und bei kleinen Bildern, während inzwischen die besonderen,

aus vier Leisten zusammengeschlagenen Holzrahmen, die zu-

gleich den Vorteil haben, die Bildtafel wenigstens teilweise

vor Werfen und Reifsen zu schützen, schon allgemeine Regel

geworden waren. Dieser Rahmen des fünfzehnten Jahr-

hunderts ist selbst bei grossen Altarbildern schmal und grad-

linig ; er beschränkt sich auf eine flache Leiste mit gotischem

Ablaufsprofil nach dem Bilde zu. In Deutschland ist diese

Leiste entweder vergoldet oder mit einem kräftigen Zinnober

gestrichen, auf dem goldne Sterne aufgelegt sind; im Profil

ist zuweilen die Hohlkehle blau oder schwarz bemalt, wo-

durch die hellen Farben und der glänzende Goldgrund des

Bildes einen sehr wirkungsvollen Gegensatz erhalten.

Die Niederländer pflegen diese Leistenrahmen mit mattem

Schwarz zu streichen und das

Ablaufsprofil nach dem Bilde

zu mit Blattgold zu vergolden.

Ganz eigenartig verfährt Jan

van Eyck. Bei gleicher matter

Vergoldung des Innenprofils

versieht er die glatte Leiste

mit einem feinen steinfarbigen

Anstrich, der je nach der Fär-

bung des Bildes getönt und

durch verschiedene matte Lo-

kalfarben mehr oder weniger

lebhaft geflammt ist. Gelegent-

lich finden wir auch bei ihm die

Leiste schwarz gestrichen, je-

doch nur als Folie einer um-

laufenden zierlichen Inschrift,

deren Buchstaben wie in Metall

geschnitten und aufgelegt erscheinen. Durch diese, auch von

einzelnen seiner Nachfolger nachgeahmten Einrahmungen,

so bescheiden sie sind, versteht der Künstler die grofse kolo-

ristische Wirkung seiner Bilder noch zu steigern.

Diese schmalen kastenartigen, wesentlich durch die Be-

malung wirkenden Rahmen sind den grofsen wie den kleinen

Bildern gemeinsam. Sollten doch die grofsen Klappaltäre

kastenartig zusammen geschlagen und leicht auf den Altar-

tisch oder dahinter aufgestellt werden können, während die

kleinen Bilder, die ursprünglich gleichfalls Diptychen oder

Triptychen bildeten, vielfach als Reisealtäre benutzt wurden

und daher besonders leicht sein mufsten. Die Ausstattung

eines solchen Reisealtärchens wurde erst vollständig durch

seinen Koffer: einen fein in Leder geschnittenen Behälter,

wie er bei dem, in seinem zierlichen alten Rahmen noch treff-

lich erhaltenen Triptychon des Jan Mabuse im Museum zu

Palermo noch erhalten ist.

Völlig verschieden ist die Einrahmung der gotischen

Altartafeln in Italien. Hier macht sich der monumentale

Sinn der Italiener dermafsen geltend, dafs der Rahmen zu

einem architektonischen Aufbau wird in Nachbildung der

steinernen Altaraufsätze und Tabernakel mit Giebeln und

Fialen, wodurch sogar die Form der Bilder bestimmt wird.

Andererseits besitzen die italienischen Gemälde seit dem

Anfange des Trecento schon eine solche künstlerische Be-

deutung, dafs auch dadurch eine selbständige Ausbildung

des Rahmens zurückgehalten wird: das Gemälde mit seinem

gemusterten Goldgrund geht in den Rahmen über, seine

glänzenden Aureolen strahlen gewissermafsen in die Fialen

und Krabben des Rahmens aus. Daher schliefsen die kleinen

Altarbilder des Trecento nur mit einem ganz schmalen Wellen-

profil oben und an den Seiten ab; die gröfseren Tafeln haben

an den Seiten kleine Pfeiler,

iil»iL. die ein mit mäfsig vorspringen-

dem Profil gebildetes gotisches

Giebeldach zu tragen scheinen.

Erst der Verfall der Gotik, in

Oberitalien bis gegen das Ende

des Quattrocento, bildet dieses

Rahmenwerk zu einem reichen

und anspruchsvollen architek-

tonischen Aufbau aus, mit

kräftigen Pfeilerbünd ein, hohen

Fialen, Krabben und buntem

Mafswerk in den Giebeln,

Alles in prächtigster Vergol-

dung, wodurch die Gemälde

nicht selten stark in den Hinter-

grund gedrückt werden.

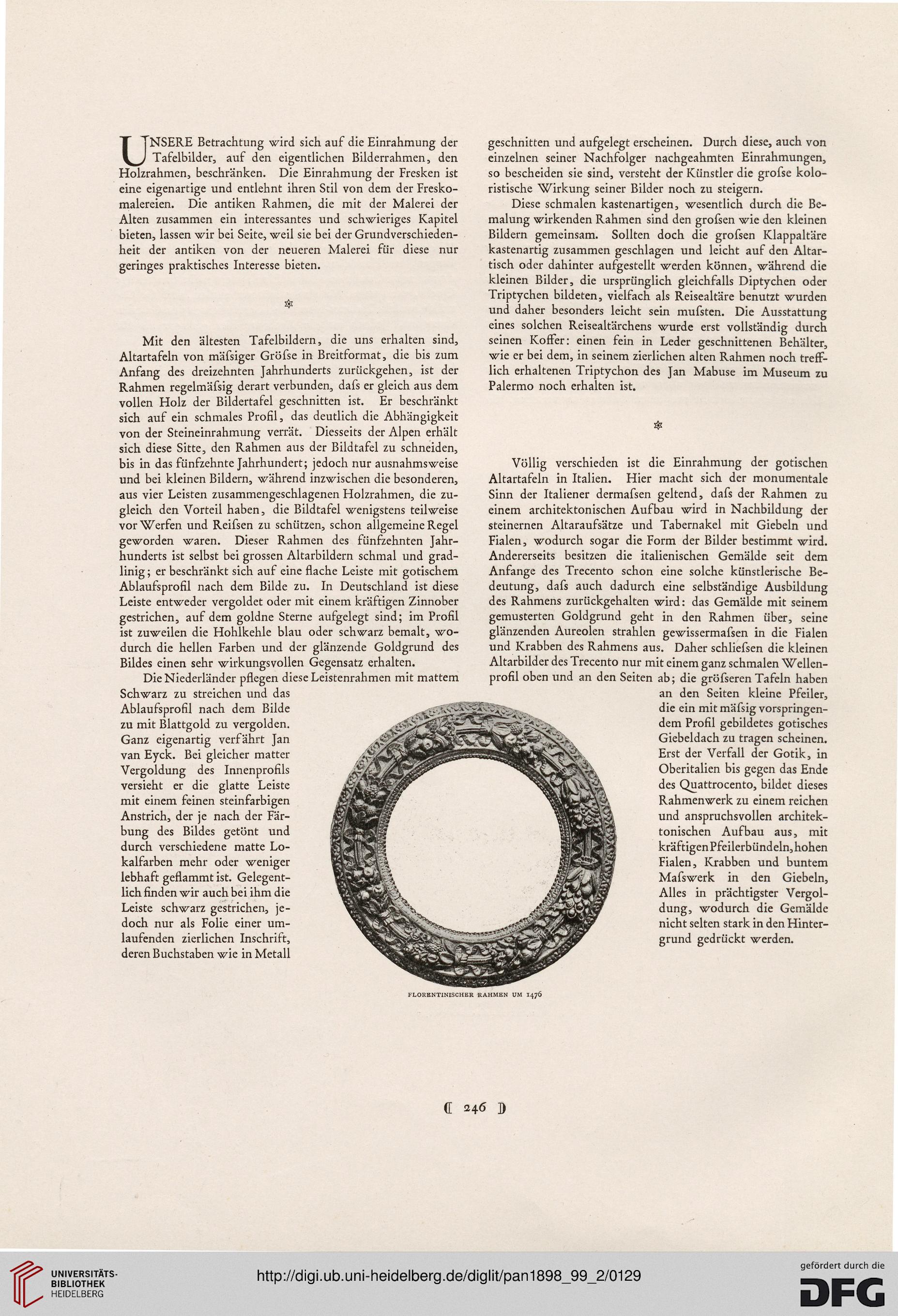

FLORENTINISCHER RAHMEN UM 1476

C 246 I)

Tafelbilder, auf den eigentlichen Bilderrahmen, den

Holzrahmen, beschränken. Die Einrahmung der Fresken ist

eine eigenartige und entlehnt ihren Stil von dem der Fresko-

malereien. Die antiken Rahmen, die mit der Malerei der

Alten zusammen ein interessantes und schwieriges Kapitel

bieten, lassen wir bei Seite, weil sie bei der Grundverschieden-

heit der antiken von der neueren Malerei für diese nur

geringes praktisches Interesse bieten.

Mit den ältesten Tafelbildern, die uns erhalten sind,

Altartafeln von mäfsiger Gröfse in Breitformat, die bis zum

Anfang des dreizehnten Jahrhunderts zurückgehen, ist der

Rahmen regelmäfsig derart verbunden, dafs er gleich aus dem

vollen Holz der Bildertafel geschnitten ist. Er beschränkt

sich auf ein schmales Profil, das deutlich die Abhängigkeit

von der Steineinrahmung verrät. Diesseits der Alpen erhält

sich diese Sitte, den Rahmen aus der Bildtafel zu schneiden,

bis in das fünfzehnte Jahrhundert; jedoch nur ausnahmsweise

und bei kleinen Bildern, während inzwischen die besonderen,

aus vier Leisten zusammengeschlagenen Holzrahmen, die zu-

gleich den Vorteil haben, die Bildtafel wenigstens teilweise

vor Werfen und Reifsen zu schützen, schon allgemeine Regel

geworden waren. Dieser Rahmen des fünfzehnten Jahr-

hunderts ist selbst bei grossen Altarbildern schmal und grad-

linig ; er beschränkt sich auf eine flache Leiste mit gotischem

Ablaufsprofil nach dem Bilde zu. In Deutschland ist diese

Leiste entweder vergoldet oder mit einem kräftigen Zinnober

gestrichen, auf dem goldne Sterne aufgelegt sind; im Profil

ist zuweilen die Hohlkehle blau oder schwarz bemalt, wo-

durch die hellen Farben und der glänzende Goldgrund des

Bildes einen sehr wirkungsvollen Gegensatz erhalten.

Die Niederländer pflegen diese Leistenrahmen mit mattem

Schwarz zu streichen und das

Ablaufsprofil nach dem Bilde

zu mit Blattgold zu vergolden.

Ganz eigenartig verfährt Jan

van Eyck. Bei gleicher matter

Vergoldung des Innenprofils

versieht er die glatte Leiste

mit einem feinen steinfarbigen

Anstrich, der je nach der Fär-

bung des Bildes getönt und

durch verschiedene matte Lo-

kalfarben mehr oder weniger

lebhaft geflammt ist. Gelegent-

lich finden wir auch bei ihm die

Leiste schwarz gestrichen, je-

doch nur als Folie einer um-

laufenden zierlichen Inschrift,

deren Buchstaben wie in Metall

geschnitten und aufgelegt erscheinen. Durch diese, auch von

einzelnen seiner Nachfolger nachgeahmten Einrahmungen,

so bescheiden sie sind, versteht der Künstler die grofse kolo-

ristische Wirkung seiner Bilder noch zu steigern.

Diese schmalen kastenartigen, wesentlich durch die Be-

malung wirkenden Rahmen sind den grofsen wie den kleinen

Bildern gemeinsam. Sollten doch die grofsen Klappaltäre

kastenartig zusammen geschlagen und leicht auf den Altar-

tisch oder dahinter aufgestellt werden können, während die

kleinen Bilder, die ursprünglich gleichfalls Diptychen oder

Triptychen bildeten, vielfach als Reisealtäre benutzt wurden

und daher besonders leicht sein mufsten. Die Ausstattung

eines solchen Reisealtärchens wurde erst vollständig durch

seinen Koffer: einen fein in Leder geschnittenen Behälter,

wie er bei dem, in seinem zierlichen alten Rahmen noch treff-

lich erhaltenen Triptychon des Jan Mabuse im Museum zu

Palermo noch erhalten ist.

Völlig verschieden ist die Einrahmung der gotischen

Altartafeln in Italien. Hier macht sich der monumentale

Sinn der Italiener dermafsen geltend, dafs der Rahmen zu

einem architektonischen Aufbau wird in Nachbildung der

steinernen Altaraufsätze und Tabernakel mit Giebeln und

Fialen, wodurch sogar die Form der Bilder bestimmt wird.

Andererseits besitzen die italienischen Gemälde seit dem

Anfange des Trecento schon eine solche künstlerische Be-

deutung, dafs auch dadurch eine selbständige Ausbildung

des Rahmens zurückgehalten wird: das Gemälde mit seinem

gemusterten Goldgrund geht in den Rahmen über, seine

glänzenden Aureolen strahlen gewissermafsen in die Fialen

und Krabben des Rahmens aus. Daher schliefsen die kleinen

Altarbilder des Trecento nur mit einem ganz schmalen Wellen-

profil oben und an den Seiten ab; die gröfseren Tafeln haben

an den Seiten kleine Pfeiler,

iil»iL. die ein mit mäfsig vorspringen-

dem Profil gebildetes gotisches

Giebeldach zu tragen scheinen.

Erst der Verfall der Gotik, in

Oberitalien bis gegen das Ende

des Quattrocento, bildet dieses

Rahmenwerk zu einem reichen

und anspruchsvollen architek-

tonischen Aufbau aus, mit

kräftigen Pfeilerbünd ein, hohen

Fialen, Krabben und buntem

Mafswerk in den Giebeln,

Alles in prächtigster Vergol-

dung, wodurch die Gemälde

nicht selten stark in den Hinter-

grund gedrückt werden.

FLORENTINISCHER RAHMEN UM 1476

C 246 I)