24

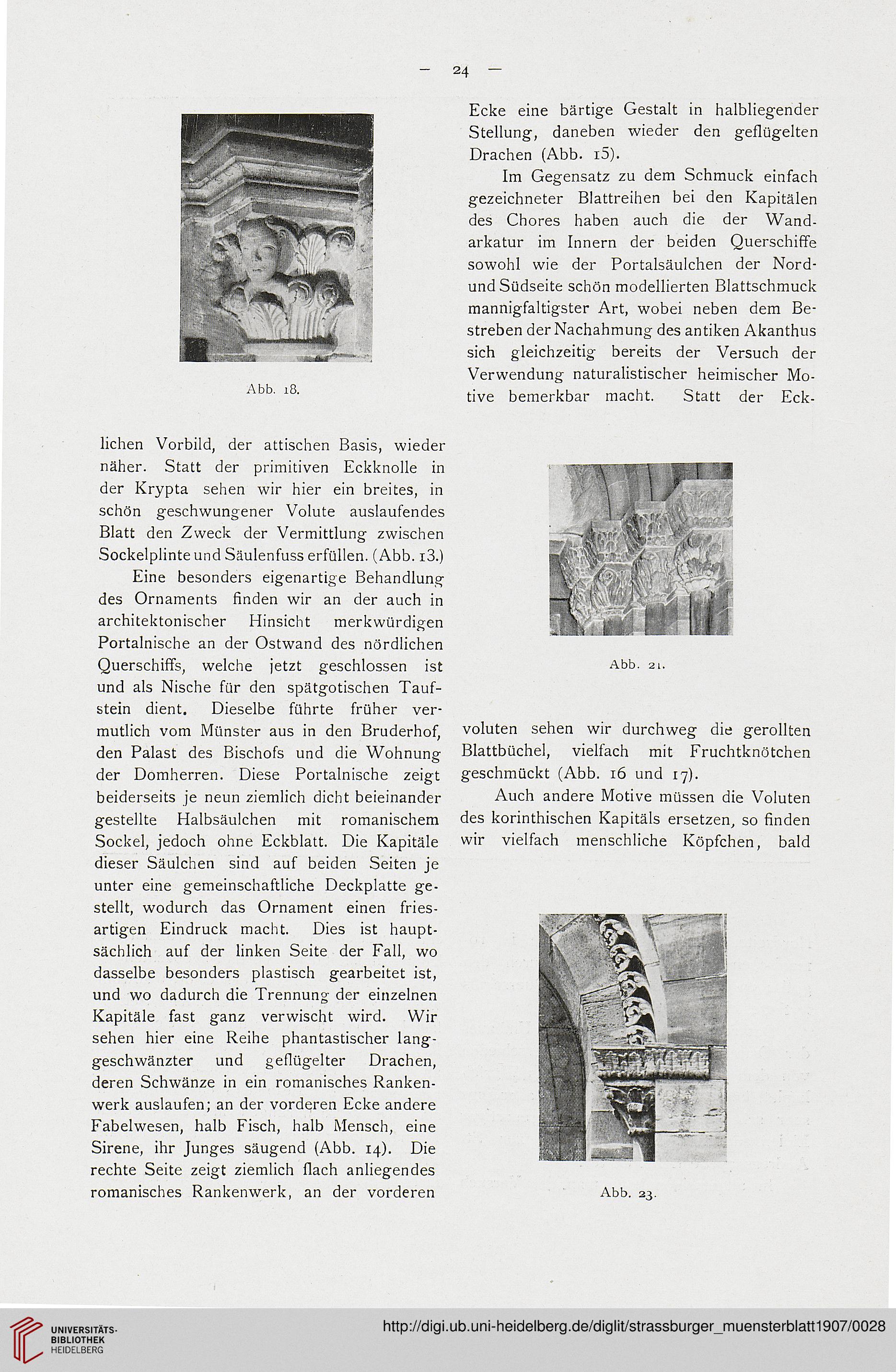

Abb. 18.

liehen Vorbild, der attischen Basis, wieder

näher. Statt der primitiven Eckknolle in

der Krypta sehen wir hier ein breites, in

schön geschwungener Volute auslaufendes

Blatt den Zweck der Vermittlung zwischen

Sockelplinte und Säulenfuss erfüllen. (Abb. i3.)

Eine besonders eigenartige Behandlung

des Ornaments finden wir an der auch in

architektonischer Hinsicht merkwürdigen

Portalnische an der Ostwand des nördlichen

Querschiffs, welche jetzt geschlossen ist

und als Nische für den spätgotischen Tauf-

stein dient. Dieselbe führte früher ver-

mutlich vom Münster aus in den Bruderhof,

den Palast des Bischofs und die Wohnung

der Domherren. Diese Portalnische zeigt

beiderseits je neun ziemlich dicht beieinander

gestellte Halbsäulchen mit romanischem

Sockel, jedoch ohne Eckblatt. Die Kapitale

dieser Säulchen sind auf beiden Seiten je

unter eine gemeinschaftliche Deckplatte ge-

stellt, wodurch das Ornament einen fries-

artigen Eindruck macht. Dies ist haupt-

sächlich auf der linken Seite der Fall, wo

dasselbe besonders plastisch gearbeitet ist,

und wo dadurch die Trennung der einzelnen

Kapitale fast ganz verwischt wird. Wir

sehen hier eine Reihe phantastischer lang-

geschwänzter und geflügelter Drachen,

deren Schwänze in ein romanisches Ranken-

werk auslaufen; an der vorderen Ecke andere

Fabelwesen, halb Fisch, halb Mensch, eine

Sirene, ihr Junges säugend (Abb. 14). Die

rechte Seite zeigt ziemlich flach anliegendes

romanisches Rankenwerk, an der vorderen

Ecke eine bärtige Gestalt in halbliegender

Stellung, daneben wieder den geflügelten

Drachen (Abb. i5).

Im Gegensatz zu dem Schmuck einfach

gezeichneter Blattreihen bei den Kapitalen

des Chores haben auch die der Wand-

arkatur im Innern der beiden Querschiffe

sowohl wie der Portalsäulchen der Nord-

und Südseite schön modellierten Blattschmuck

mannigfaltigster Art, wobei neben dem Be-

streben der Nachahmung des antiken Akanthus

sich gleichzeitig bereits der Versuch der

Verwendung naturalistischer heimischer Mo-

tive bemerkbar macht. Statt der Eck-

Abb. 2i.

voluten sehen wir durchweg die gerollten

Blattbüchel, vielfach mit Fruchtknötchen

geschmückt (Abb. 16 und 17).

Auch andere Motive müssen die Voluten

des korinthischen Kapitals ersetzen, so finden

wir vielfach menschliche Köpfchen, bald

Abb. 23.

Abb. 18.

liehen Vorbild, der attischen Basis, wieder

näher. Statt der primitiven Eckknolle in

der Krypta sehen wir hier ein breites, in

schön geschwungener Volute auslaufendes

Blatt den Zweck der Vermittlung zwischen

Sockelplinte und Säulenfuss erfüllen. (Abb. i3.)

Eine besonders eigenartige Behandlung

des Ornaments finden wir an der auch in

architektonischer Hinsicht merkwürdigen

Portalnische an der Ostwand des nördlichen

Querschiffs, welche jetzt geschlossen ist

und als Nische für den spätgotischen Tauf-

stein dient. Dieselbe führte früher ver-

mutlich vom Münster aus in den Bruderhof,

den Palast des Bischofs und die Wohnung

der Domherren. Diese Portalnische zeigt

beiderseits je neun ziemlich dicht beieinander

gestellte Halbsäulchen mit romanischem

Sockel, jedoch ohne Eckblatt. Die Kapitale

dieser Säulchen sind auf beiden Seiten je

unter eine gemeinschaftliche Deckplatte ge-

stellt, wodurch das Ornament einen fries-

artigen Eindruck macht. Dies ist haupt-

sächlich auf der linken Seite der Fall, wo

dasselbe besonders plastisch gearbeitet ist,

und wo dadurch die Trennung der einzelnen

Kapitale fast ganz verwischt wird. Wir

sehen hier eine Reihe phantastischer lang-

geschwänzter und geflügelter Drachen,

deren Schwänze in ein romanisches Ranken-

werk auslaufen; an der vorderen Ecke andere

Fabelwesen, halb Fisch, halb Mensch, eine

Sirene, ihr Junges säugend (Abb. 14). Die

rechte Seite zeigt ziemlich flach anliegendes

romanisches Rankenwerk, an der vorderen

Ecke eine bärtige Gestalt in halbliegender

Stellung, daneben wieder den geflügelten

Drachen (Abb. i5).

Im Gegensatz zu dem Schmuck einfach

gezeichneter Blattreihen bei den Kapitalen

des Chores haben auch die der Wand-

arkatur im Innern der beiden Querschiffe

sowohl wie der Portalsäulchen der Nord-

und Südseite schön modellierten Blattschmuck

mannigfaltigster Art, wobei neben dem Be-

streben der Nachahmung des antiken Akanthus

sich gleichzeitig bereits der Versuch der

Verwendung naturalistischer heimischer Mo-

tive bemerkbar macht. Statt der Eck-

Abb. 2i.

voluten sehen wir durchweg die gerollten

Blattbüchel, vielfach mit Fruchtknötchen

geschmückt (Abb. 16 und 17).

Auch andere Motive müssen die Voluten

des korinthischen Kapitals ersetzen, so finden

wir vielfach menschliche Köpfchen, bald

Abb. 23.