14

konsolartige Vermittlung zwischen der Sockel-

plinte und dem jetzt weit vorkragenden

unteren Stab notwendig wird.

Während gegenüber dem Romanischen

das Ornament im gotischen Stil manche

Gelegenheit zu seiner Entfaltung verliert,

bieten anderseits gewisse architektonische

Neubildungen hierzu günstige Veranlassung.

So erhält der für die gotische Bauweise so

charakteristische Strebepfeiler, der sich hoch

über das abschliessende Hauptgesims der

Seitenschiffe erhebt, eine entsprechende

Endigung in der Fiale, einem turmartigen

Gebilde mit schlankem, kantigem Helm.

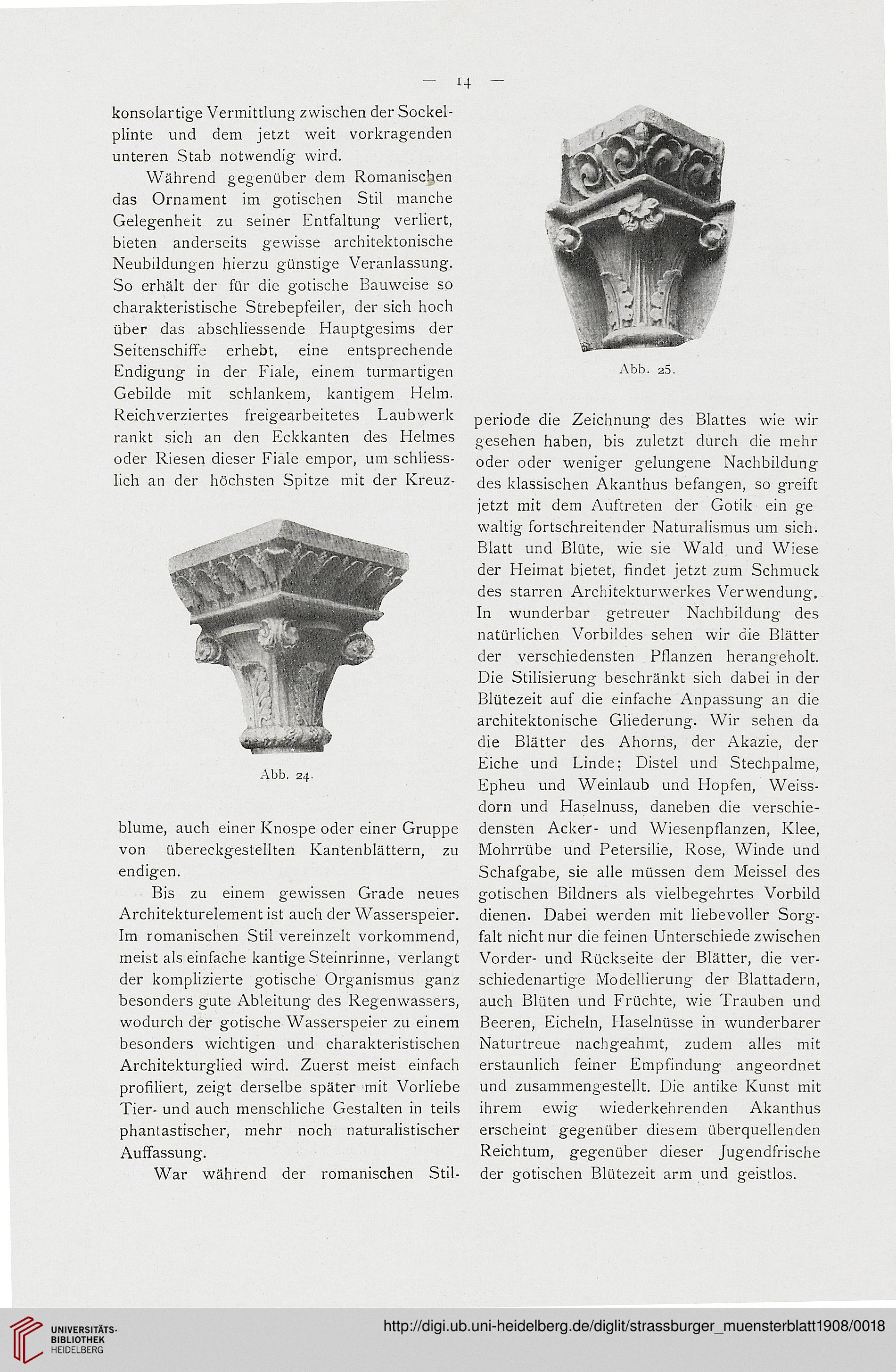

Reichverziertes freigearbeitetes Laubwerk

rankt sich an den Eckkanten des Helmes

oder Riesen dieser Fiale empor, um schliess-

lich an der höchsten Spitze mit der Kreuz-

Abb. 24.

blume, auch einer Knospe oder einer Gruppe

von übereckgestellten Kantenblättern, zu

endigen.

Bis zu einem gewissen Grade neues

Architekturelement ist auch der Wasserspeier.

Im romanischen Stil vereinzelt vorkommend,

meist als einfache kantige Steinrinne, verlangt

der komplizierte gotische Organismus ganz

besonders gute Ableitung des Regenwassers,

wodurch der gotische Wasserspeier zu einem

besonders wichtigen und charakteristischen

Architekturglied wird. Zuerst meist einfach

profiliert, zeigt derselbe später mit Vorliebe

Tier- und auch menschliche Gestalten in teils

phantastischer, mehr noch naturalistischer

Auffassung.

War während der romanischen Stil-

Abb. 2.5.

periode die Zeichnung des Blattes wie wir

gesehen haben, bis zuletzt durch die mehr

oder oder weniger gelungene Nachbildung

des klassischen Akanthus befangen, so greift

jetzt mit dem Auftreten der Gotik ein ge

waltig fortschreitender Naturalismus um sich.

Blatt und Blüte, wie sie Wald und Wiese

der Heimat bietet, findet jetzt zum Schmuck

des starren Architekturwerkes Verwendung,

In wunderbar getreuer Nachbildung des

natürlichen Vorbildes sehen wir die Blätter

der verschiedensten Pflanzen herangeholt.

Die Stilisierung beschränkt sich dabei in der

Blütezeit auf die einfache Anpassung an die

architektonische Gliederung. Wir sehen da

die Blätter des Ahorns, der Akazie, der

Eiche und Linde; Distel und Stechpalme,

Epheu und Weinlaub und Hopfen, Weiss-

dorn und Haselnuss, daneben die verschie-

densten Acker- und Wiesenpflanzen, Klee,

Mohrrübe und Petersilie, Rose, Winde und

Schafgabe, sie alle müssen dem Meissei des

gotischen Bildners als vielbegehrtes Vorbild

dienen. Dabei werden mit liebevoller Sorg-

falt nicht nur die feinen Unterschiede zwischen

Vorder- und Rückseite der Blätter, die ver-

schiedenartige Modellierung der Blattadern,

auch Blüten und Früchte, wie Trauben und

Beeren, Eicheln, Haselnüsse in wunderbarer

Naturtreue nachgeahmt, zudem alles mit

erstaunlich feiner Empfindung angeordnet

und zusammengestellt. Die antike Kunst mit

ihrem ewig wiederkehrenden Akanthus

erscheint gegenüber diesem überquellenden

Reichtum, gegenüber dieser Jugendfrische

der gotischen Blütezeit arm und geistlos.

konsolartige Vermittlung zwischen der Sockel-

plinte und dem jetzt weit vorkragenden

unteren Stab notwendig wird.

Während gegenüber dem Romanischen

das Ornament im gotischen Stil manche

Gelegenheit zu seiner Entfaltung verliert,

bieten anderseits gewisse architektonische

Neubildungen hierzu günstige Veranlassung.

So erhält der für die gotische Bauweise so

charakteristische Strebepfeiler, der sich hoch

über das abschliessende Hauptgesims der

Seitenschiffe erhebt, eine entsprechende

Endigung in der Fiale, einem turmartigen

Gebilde mit schlankem, kantigem Helm.

Reichverziertes freigearbeitetes Laubwerk

rankt sich an den Eckkanten des Helmes

oder Riesen dieser Fiale empor, um schliess-

lich an der höchsten Spitze mit der Kreuz-

Abb. 24.

blume, auch einer Knospe oder einer Gruppe

von übereckgestellten Kantenblättern, zu

endigen.

Bis zu einem gewissen Grade neues

Architekturelement ist auch der Wasserspeier.

Im romanischen Stil vereinzelt vorkommend,

meist als einfache kantige Steinrinne, verlangt

der komplizierte gotische Organismus ganz

besonders gute Ableitung des Regenwassers,

wodurch der gotische Wasserspeier zu einem

besonders wichtigen und charakteristischen

Architekturglied wird. Zuerst meist einfach

profiliert, zeigt derselbe später mit Vorliebe

Tier- und auch menschliche Gestalten in teils

phantastischer, mehr noch naturalistischer

Auffassung.

War während der romanischen Stil-

Abb. 2.5.

periode die Zeichnung des Blattes wie wir

gesehen haben, bis zuletzt durch die mehr

oder oder weniger gelungene Nachbildung

des klassischen Akanthus befangen, so greift

jetzt mit dem Auftreten der Gotik ein ge

waltig fortschreitender Naturalismus um sich.

Blatt und Blüte, wie sie Wald und Wiese

der Heimat bietet, findet jetzt zum Schmuck

des starren Architekturwerkes Verwendung,

In wunderbar getreuer Nachbildung des

natürlichen Vorbildes sehen wir die Blätter

der verschiedensten Pflanzen herangeholt.

Die Stilisierung beschränkt sich dabei in der

Blütezeit auf die einfache Anpassung an die

architektonische Gliederung. Wir sehen da

die Blätter des Ahorns, der Akazie, der

Eiche und Linde; Distel und Stechpalme,

Epheu und Weinlaub und Hopfen, Weiss-

dorn und Haselnuss, daneben die verschie-

densten Acker- und Wiesenpflanzen, Klee,

Mohrrübe und Petersilie, Rose, Winde und

Schafgabe, sie alle müssen dem Meissei des

gotischen Bildners als vielbegehrtes Vorbild

dienen. Dabei werden mit liebevoller Sorg-

falt nicht nur die feinen Unterschiede zwischen

Vorder- und Rückseite der Blätter, die ver-

schiedenartige Modellierung der Blattadern,

auch Blüten und Früchte, wie Trauben und

Beeren, Eicheln, Haselnüsse in wunderbarer

Naturtreue nachgeahmt, zudem alles mit

erstaunlich feiner Empfindung angeordnet

und zusammengestellt. Die antike Kunst mit

ihrem ewig wiederkehrenden Akanthus

erscheint gegenüber diesem überquellenden

Reichtum, gegenüber dieser Jugendfrische

der gotischen Blütezeit arm und geistlos.